ウルトラマラソンに挑戦したいけれど、どの大会が自分に合っているのか分からない…そんな方におすすめしたいのが「渥美半島ウルトラネイチャーラン」です。

この大会は、美しい海岸線や起伏に富んだ自然環境を走り抜けることが特徴で、ウルトラマラソンの中でも特に過酷な部類に入るといわれています。

初心者でも完走できるのか?どのような準備が必要なのか?本記事では、コースの詳細や難易度、過去の完走率、攻略法などを徹底解説します。

これから挑戦しようと考えている方は、ぜひ最後まで読んで、大会の魅力と挑戦するためのポイントを押さえてください。

渥美半島ウルトラネイチャーランの難易度とは?特徴と過酷さを解説

渥美半島ウルトラネイチャーランは、愛知県田原市の渥美半島を舞台に開催されるウルトラマラソン大会です。

豊かな自然環境の中で、ランナーは長距離と高低差のあるコースを走破しなければなりません。

本大会は初心者から経験者まで幅広いランナーが参加しますが、特にコースの地形や距離の長さが完走のハードルを上げています。

標高差のあるトレイルセクションや長距離のロード区間をバランスよく組み合わせた設計となっており、ランナーの総合的な走力が試される大会といえます。

また、気象条件も大会の難易度を左右する要素の一つです。

春先に開催されるため、寒暖差や風の影響が大きく、特に沿岸部では強風がランナーのペースを狂わせることがあります。

過去の大会では、平均気温が10℃から20℃の間で推移し、特に朝晩の冷え込みが厳しくなる傾向が見られます。

また、2022年大会ではスタート時に強風が吹き、序盤から体力を消耗するランナーが多く見られました。

適切な装備と戦略が求められるレースであり、準備の段階から入念な計画が必要です。

渥美半島ウルトラネイチャーランとは?

渥美半島ウルトラネイチャーランは、トレイルランとロードランの両方の要素を持つウルトラマラソンです。

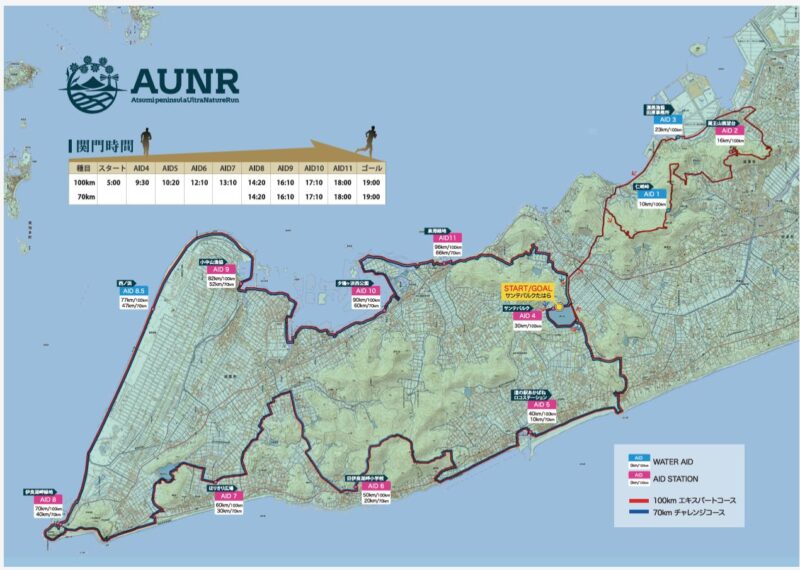

距離は約100km(エキスパートコース)と70km(チャレンジコース)の二種類があり、どちらも一般的なフルマラソンを大幅に超える距離設定となっています。

この大会の大きな特徴は、コースが自然豊かなエリアを通ることです。

ランナーは、海沿いのシーサイドロードや山岳トレイルを駆け抜け、渥美半島の美しい風景を満喫しながら走ることができます。

一方で、ロードとトレイルが混在しているため、ペース配分や足の使い方を適切に考えなければ完走は難しくなります。

また、大会には複数のエイドステーションが設置されており、地元の特産品を活用した補給食が提供されます。

これにより、長時間のレースにおいて栄養補給をしながら走ることが可能です。

ランナーにとっては食事のタイミングや補給の仕方も戦略の一部となります。

コースの概要と特徴

本大会のコースは、自然環境の変化を感じながら走ることができる点が特徴です。

序盤の山岳エリアでは急な登坂やテクニカルな下りが多く、足元のコンディションが完走に影響を与えます。

一方、中盤から後半にかけては海沿いのロード区間が続き、長い直線コースがランナーの持久力を試します。

特に注意すべきポイントは、後半に訪れる堤防上のコースです。

ここでは遮るものがないため、強い向かい風を受けやすく、体力の消耗が激しくなります。

過去の大会では、2021年と2022年に特に強風が吹き、ランナーの平均ペースが通常よりも1kmあたり30秒以上遅くなる影響がありました。

また、参加者のコメントによると、「まるで壁に向かって走っているようだった」「風に押し戻されて前に進めなかった」という声が多く、風の影響が非常に大きいことが分かります。

このため、前半で無理にスピードを上げすぎず、体力を温存することが重要になります。

渥美半島ウルトラネイチャーラン コース詳細

本大会のコースは、大きく三つのセクションに分かれます。

スタート直後の山岳エリア、海沿いのシーサイドロード、そして最後に待ち受ける長い防波堤区間です。

山岳エリアでは、標高差300mを超えるトレイル区間が含まれており、地面の状態も変わりやすいため、トレイルランニングの技術が求められます。

特に、最大勾配が15%を超える急登区間が2kmにわたって続くため、登坂時のペース配分が重要です。

また、一部の区間では下り勾配が10%以上となり、慎重な足運びが求められます。

足元が不安定な箇所も多く、特に雨天時には滑りやすくなるため注意が必要です。

その後、赤羽根地区のシーサイドロードに入ると、フラットな舗装路が続きます。

しかし、ここでは長距離を一定のペースで走り続ける持久力が求められます。

ここで無理をすると、後半の防波堤区間で大きくペースが落ちるため、適切なエネルギー補給とペース管理が必要です。

最後の防波堤区間は、景観が良いものの風の影響を強く受ける場所です。

特に海風が強い日には、向かい風の中を走ることになり、通常のペースを維持するのが困難になります。

この区間を乗り切るためには、前半のスタミナ温存がカギとなります。

渥美半島ウルトラネイチャーラン 累積標高と地形の難易度

本大会の累積標高はエキスパートコースで約2,000m、チャレンジコースで約800mとされています。

これは一般的なウルトラマラソンと比べても比較的高い部類に入ります。

例えば、富士五湖ウルトラマラソン(118km)では累積標高が約1,500m、四万十川ウルトラマラソン(100km)では累積標高が約900mです。

それと比較すると、本大会のエキスパートコースはやや厳しめの設定といえます。

特に前半の山岳エリアでは、短時間で大きな高低差を駆け上がる必要があります。

登坂区間が多いため、心肺機能と脚力の両方が試されるセクションとなっています。

一方で、後半の防波堤区間はほぼフラットですが、強風の影響を受けやすく、一定のペースを維持するのが難しいため、別の意味での難易度が高くなります。

地形の難易度は天候にも左右されます。

晴天時であれば視界も開け、走りやすい部分もありますが、雨天時はトレイル区間がぬかるみ、滑りやすくなります。

これにより、シューズ選びやペース配分が完走の成否を左右する要因となるでしょう。

また、舗装路と未舗装路が混在するコースであるため、シューズの選択も重要です。

コース全体の約60%が舗装路、40%が未舗装路となっており、特に前半の山岳エリアでは未舗装路の割合が高くなります。

クッション性とグリップ力のバランスが取れたシューズを選ぶことで、トレイルとロードの両方に対応しやすくなります。

渥美半島ウルトラネイチャーランの制限時間と関門

渥美半島ウルトラネイチャーランは、長距離のコースに加えて制限時間の厳しさも特徴の一つです。

ウルトラマラソンは通常、制限時間が長めに設定される傾向がありますが、本大会も例外ではありません。

例えば、富士五湖ウルトラマラソン(118km)の制限時間は15時間、四万十川ウルトラマラソン(100km)の制限時間は14時間と、本大会のエキスパートコース(100km・14時間)は標準的な制限時間といえます。

ただし、一定のペースを維持しなければ完走が難しく、特に初心者にとっては制限時間内に走り切ることが大きな挑戦となります。

本大会では、各コースごとに設定された制限時間が存在し、途中には関門も設けられています。

関門は、制限時間内に到達しなければ競技を終了しなければならない地点であり、ペース配分の重要な指標となります。

エイドステーションの位置と関門を意識しながら計画的に走ることが、完走へのカギとなるでしょう。

たとえば、前半の50km地点までは一定のペースを維持し、無駄な体力消耗を防ぐことが大切です。

エイドステーションでの補給時間を事前に想定し、各関門に到達する目標ペースを設定しておくと、余裕を持ったレース展開が可能になります。

また、天候や路面状況を事前に確認し、状況に応じてペースを柔軟に調整することも重要です。

制限時間の詳細

渥美半島ウルトラネイチャーランでは、コースごとに制限時間が設定されています。

エキスパートコース(約100km)の制限時間は14時間、チャレンジコース(約70km)は10時間となっています。

これらの時間内にゴールしなければ完走とは認められません。

制限時間の設定は、コースの難易度や天候によってランナーに大きな影響を与えます。

特に、山岳エリアや海沿いの強風区間ではペースを落とさざるを得ない場合があり、余裕を持った走りが求められます。

過去の大会では、2021年大会で最大風速15m/sの強風が発生し、多くのランナーが海沿いの区間で大幅にペースダウンしました。

また、2022年大会ではスタート時の気温が5℃を下回り、体温管理に苦労する参加者も多く見られました。

こうした気象条件を考慮し、事前に自分の走力と制限時間を考慮し、無理のないレースプランを立てることが重要です。

途中関門とペース配分のポイント

途中関門は、制限時間を超えたランナーが途中で競技を終えなければならない地点です。

本大会では、エイドステーションを兼ねた関門が複数設けられています。

たとえば、エキスパートコースでは50km地点、80km地点などの主要ポイントに関門が存在し、これらを時間内に通過できなければリタイアとなります。

過去の大会では、50km地点の関門通過率が約85%、80km地点の通過率が約65%と報告されており、後半になるにつれて完走率が下がる傾向にあります。

特に、強風や気温の変化が影響を及ぼす年ではリタイア率が上昇するため、ペース配分を慎重に考慮する必要があります。

関門を通過するためには、安定したペース配分が欠かせません。

序盤で体力を消耗しすぎると、後半の山岳区間や強風区間で失速する可能性が高まります。

特に、50km地点を超えると疲労が蓄積しやすいため、適度にエイドを活用しながらエネルギー補給を行うことが大切です。

また、関門通過のためには、事前の試走やシミュレーションも有効です。

試走が難しい場合は、GPSデータや過去の記録を活用し、ペース配分をシミュレーションするとよいでしょう。

例えば、距離を分割して各区間の目標タイムを設定し、屋内トレッドミルやロードトレーニングで再現する方法があります。

自分のペースで関門を通過できるか確認し、必要に応じて補給や走り方の調整を行いましょう。

これにより、無駄な体力消耗を防ぎ、最後まで走り切る可能性を高めることができます。

渥美半島ウルトラネイチャーランの難易度を評価!初心者でも完走できる?

渥美半島ウルトラネイチャーランは、美しい自然に囲まれながらも過酷な条件がそろったウルトラマラソンです。

完走するためには、持久力だけでなく、気象条件やコースの特性を理解し、適切な戦略を立てることが求められます。

では、具体的にどの程度の難易度なのか?初心者が完走するためにはどのような準備が必要なのか?

本記事では、完走率の実態や過去のリザルト、初心者向けの攻略法などを詳しく解説します。

これから挑戦を考えている方も、すでにエントリー済みの方も、ぜひ最後まで読んで本番に備えてください。

完走率の実態

渥美半島ウルトラネイチャーランは、ウルトラマラソンの中でも比較的完走率が低い大会の一つとされています。

その理由は、コースの起伏の激しさや、天候の影響を受けやすいことが挙げられます。

過去のデータ(2021年・2022年大会)によると、エキスパートコース(100km)の完走率は2021年が58%、2022年が62%程度、チャレンジコース(70km)では2021年が73%、2022年が76%前後とされています。

他のウルトラマラソンと比較すると、例えば四万十川ウルトラマラソン(100km)の完走率が80%以上であることを考えると、本大会の厳しさがわかるでしょう。

完走率を左右する要因には、累積標高の高さ、関門の厳しさ、補給ポイントの位置などがあります。

また、気温や強風といった自然条件の影響も大きく、特に春先の開催では海沿いの強風が体力を奪うため、計画的なレース運びが求められます。

過去の大会では、2021年に強風が吹き荒れ、特に海沿いの区間で平均ペースが30秒/km以上落ちるランナーが多く見られました。

また、2022年大会では気温が例年より5℃以上高く、脱水症状を訴える参加者が増えたため、水分補給の重要性がより顕著になりました。

このような気象条件を考慮し、適切な装備と戦略を立てることが完走への鍵となります。

初心者が挑戦するための条件と対策

初心者が渥美半島ウルトラネイチャーランに挑戦するためには、いくつかの条件を満たすことが重要です。

まず、長距離の走行経験があることが前提となります。

フルマラソンを余裕を持って完走できるレベルの持久力が求められるでしょう。

さらに、坂道でのトレーニングを積むことも欠かせません。

特に山岳区間では急な登りや下りが続くため、平坦な道だけでの練習では対応が難しくなります。

対策としては、累積標高を考慮したトレーニングを行うことが有効です。

例えば、坂道インターバルトレーニングや階段トレーニングを週2から3回取り入れることで、登坂力が向上します。

1回のトレーニングでは、坂道を200から400mの距離で10本程度繰り返すと効果的です。

階段トレーニングの場合は、100段以上の階段を1セットとして、5セットほど実施すると持久力の向上にもつながります。

また、長時間のランニングに慣れるために、5時間以上のロングランを経験しておくと、本番のレースにも適応しやすくなります。

リザルト・過去の記録から見る難易度

過去の大会結果(リザルト)を分析すると、渥美半島ウルトラネイチャーランの難易度の高さがより明確になります。

特に、トップランナーと完走ギリギリのランナーのタイム差が大きいことが特徴です。

100kmのエキスパートコースでは、上位選手は8時間前後で完走するのに対し、制限時間ギリギリのランナーは13時間以上を要することが一般的です。

トップランナーは序盤から一定のペースを維持し、エイドでの補給時間を最小限に抑えることで、後半でも安定したスピードを維持します。

一方、完走ギリギリのランナーは前半で体力を消耗しすぎると、後半に大幅にペースダウンしてしまう傾向があります。

そのため、初心者は前半のオーバーペースを避け、こまめな補給とペース管理を意識することが重要です。

このタイム差は、コースの難易度が高いことを示しています。

平坦なウルトラマラソンでは、上位と完走ラインのタイム差は短くなる傾向がありますが、本大会では地形の影響を大きく受けるため、ペース管理が重要になります。

過去のリザルトを参考にし、自分の走力に応じた目標タイムを設定することで、完走の可能性を高めることができます。

また、完走者のデータを分析すると、経験者の割合が多いことも特徴です。

ウルトラマラソン経験者やトレイルラン経験者の完走率が高い一方で、初参加者のリタイア率は比較的高く、2021年大会では約40%、2022年大会では約45%に達しました。

そのため、事前に他のウルトラマラソンや長距離トレーニングを経験しておくことが、完走への近道となるでしょう。

トレーニング方法と必要な走力

渥美半島ウルトラネイチャーランを完走するためには、長距離を安定して走る持久力に加え、起伏の激しいコースに対応できる脚力が求められます。

特に、山岳区間では急な登りと技術的な下りが続くため、登坂時には心拍数を上げすぎず、下りでは足元の安定を意識することが大切です。

一方、防波堤区間は長い直線で風の影響を受けやすく、向かい風の際には集団走や低い姿勢でのランニングが有効です。

これらの特性を理解し、適切なペース管理を実施することで、後半の失速を防ぐことができます。

トレーニングでは、週に1回は30km以上のロングランを行い、ウルトラマラソンの距離に耐えられる脚作りを行うことが推奨されます。

また、坂道インターバルトレーニングを取り入れることで、上り坂に適応した走力を養うことが可能です。

例えば、勾配5%以上の坂道を1kmごとに繰り返し走ることで、心肺機能と脚力の強化につながります。

さらに、長時間の運動に対応できる体づくりのため、トレイルランやクロスカントリーのトレーニングも効果的です。

舗装路と未舗装路を組み合わせたコースで走ることで、本番の環境に適応しやすくなります。

特に、ペースコントロールとエネルギー消費のバランスを意識したトレーニングが、完走率向上の鍵となるでしょう。

装備と補給のポイント

ウルトラマラソンでは、適切な装備と補給戦略が完走の成否を左右します。

渥美半島ウルトラネイチャーランのコースは、舗装路と未舗装路が混在しているため、シューズ選びが重要です。

トレイル対応のクッション性があるモデルを選ぶことで、足への負担を軽減できます。

また、気温の変化に対応できるウェア選びも必要です。

春先の開催では、朝晩の冷え込みと日中の気温差が激しいため、通気性と保温性を兼ね備えたウェアを選びましょう。

例えば、10℃以下の気温では、長袖のベースレイヤーにウィンドブレーカーを重ねると快適に走れます。

15から20℃の気温では、通気性の高いTシャツとアームウォーマーを組み合わせると温度調整がしやすくなります。

アームウォーマーやウィンドブレーカーを携行すると、気温に応じた調整が可能です。

補給については、長時間のレースではエネルギーと水分の補給が不可欠です。

エイドステーションでの補給を活用するだけでなく、ジェルやエネルギーバーを持参し、こまめに摂取することが推奨されます。

特に、後半の疲労対策としてカフェイン入りの補給食を活用すると、集中力の維持にも役立ちます。

カフェインには覚醒効果があり、疲労の蓄積を軽減する効果が期待できます。

摂取のタイミングとしては、レース開始から3から4時間後、または60から80km地点で摂取すると、後半のパフォーマンス維持に効果的です。

ただし、カフェインに敏感な人は過剰摂取を避け、事前にレース前のトレーニングで試しておくことが重要です。

エイドステーションの活用方法

エイドステーションは、ウルトラマラソンにおいて体力回復と補給の重要なポイントです。

渥美半島ウルトラネイチャーランでは、エイドが約10から15kmごとに設置されており、水分やエネルギー補給のチャンスを確保できます。

具体的には、スタートから約10km地点、25km地点、40km地点、60km地点、80km地点に設置されており、それぞれのエイドで水、スポーツドリンク、補給食が提供されます。

これにより、適切なタイミングでエネルギー補給を行い、後半の失速を防ぐことができます。

補給の際は、最初のエイドでは水分を中心に摂取し、後半のエイドではエネルギー補給を重点的に行うのが効果的です。

特に、塩分補給を忘れないようにし、ナトリウム不足によるパフォーマンス低下を防ぎましょう。

また、エイドでの滞在時間を最小限にするため、事前に補給計画を立てておくことが重要です。

長時間エイドに留まると心拍が下がり、再スタート時に体が重く感じることがあります。

効率的なエイド活用を意識し、必要なものを素早く摂取することが完走率向上につながります。

天候や気温を考慮したレースプラン

渥美半島ウルトラネイチャーランは春先に開催されるため、気温や天候の変化が大きな影響を与えます。

特に海沿いを走るコースでは、風の強さがレース展開に影響を与えることが多いため、事前に天候を確認し、それに応じた装備とペース配分を考えることが重要です。

朝晩は気温が10℃以下になることもあり、スタート時の冷え込みに備えた防寒対策が必要です。

一方、日中は気温が20℃以上に上昇することもあるため、発汗による脱水症状を防ぐために定期的な水分補給を心がけましょう。

また、向かい風が強い区間では無理にスピードを上げず、体力を温存することが賢明です。

特に、30km地点から続く海沿いの防波堤区間では、過去の大会でも強風によりランナーの平均ペースが通常より30秒/km以上落ちるケースが報告されています。

逆に、追い風の区間ではペースアップを図り、余裕を持った時間管理を意識すると、後半に向けた戦略的な走りが可能となります。

気象条件に適応した柔軟なレース運びが、完走へのカギとなるでしょう。

渥美半島ウルトラネイチャーランの難易度と参加者の口コミや体験談から分かる魅力

渥美半島ウルトラネイチャーランは、その過酷さと美しい自然が融合した魅力的な大会です。

実際に参加したランナーの声を通じて、このレースがどのような挑戦であり、どのような達成感をもたらすのかを深掘りしていきます。

初心者にはハードルが高いといわれる本大会ですが、しっかりとした準備と戦略があれば完走も可能です。

具体的には、フルマラソンを余裕を持って完走できる走力を身につけることが前提となります。

さらに、坂道トレーニングや長時間のロングランを取り入れ、脚力と持久力を強化することが重要です。

また、レース当日のペース配分を事前にシミュレーションし、無理なく関門を突破できる計画を立てることが成功のカギとなります。

本記事では、参加者の口コミや体験談を基に、実際の難易度やレース中に直面する課題を詳しく解説します。

渥美半島の自然の美しさ、エイドの充実度、そして厳しいコースの特徴を知ることで、自分に合った準備を整えることができるでしょう。

これから参加を考えている方も、すでにエントリー済みの方も、ぜひ最後までご覧ください。

口コミ・評判のまとめ

渥美半島ウルトラネイチャーランは、その美しい景観と過酷なコースが特徴の大会です。

実際に参加したランナーの口コミでは、「景色が素晴らしく、走りながら自然を満喫できる」といったポジティブな意見が多く見られます。

また、「アップダウンが激しく、完走には十分な準備が必要」との声もあり、コースの難易度の高さを感じた参加者が多いことが分かります。

エイドステーションについては、「地元の特産品が提供されており、補給しながら楽しめる」という評価が寄せられています。

一方で、「後半の補給ポイントが少なく、計画的な補給が必要」といった指摘も見受けられます。

特に、60km以降のエイドが少なく、エネルギー切れを防ぐためにジェルやエネルギーバーを持参するランナーも多いようです。

また、「スタッフの対応が親切で、疲れた時に励ましてくれた」といった声も多く、ランナーにとって精神的な支えとなっていることが分かります。

一方で、「関門時間が厳しく、途中でリタイアを余儀なくされた」との声もあり、タイムマネジメントが重要であることが浮き彫りになっています。

これらの口コミから、渥美半島ウルトラネイチャーランの魅力と課題が具体的に分かります。

参加者の体験談と実際の難易度

実際に参加したランナーの体験談を分析すると、本大会の難易度の高さがよく分かります。

特に、山岳区間の厳しさについて「標高差が大きく、登り坂が長く続くため、脚力だけでなくメンタルの強さも求められる」との意見が多く見られます。

また、海沿いの防波堤区間については「風が強く、思うようにペースが上がらなかった」との声があり、天候による影響が大きいことが分かります。

特に、強風時にはランナーが集団走を活用し、風の影響を抑える戦略が必要になります。

具体的には、向かい風の区間では前後のランナーと適度な距離を保ちつつ、風よけになる位置を意識することで体力の消耗を軽減できます。

また、ペースメーカーを決めて交代しながら先頭を走ることで、全体のペースを維持しやすくなります。

特に、30km以降の防波堤区間では風が強まることが多いため、この戦略が有効です。

完走率についても、「ウルトラマラソンの中でも厳しい部類に入るが、しっかり準備すれば達成感は格別」との意見があり、チャレンジ精神を持つランナーにとって魅力的な大会であることが伝わります。

感想と評価

総合的な評価として、渥美半島ウルトラネイチャーランは「自然の美しさと過酷な挑戦が共存する大会」として高い評価を受けています。

特に、自然を満喫しながら走れる点は、多くのランナーにとって大きな魅力です。

一方で、「トレイル区間が想像以上に厳しかった」「関門時間がタイトで、初心者には厳しい」といった意見もあり、初心者向けの大会ではないことが分かります。

ただし、「リタイアしたとしても、挑戦したこと自体が価値ある経験になった」という声もあり、達成感を求めるランナーにはおすすめの大会といえます。

実際にリタイアしたランナーの中には、「50km地点までは順調だったが、後半の登りで脚が動かなくなった」「強風に耐えながら進んだが、関門時間に間に合わなかった」といった体験談が見られます。

しかし、「悔しい思いをしたが、次回こそ完走したい」「練習不足を痛感し、次回に向けてトレーニングを強化する」といった再挑戦の意欲を示す声も多く、リタイアしたこと自体を前向きに捉えているランナーが多いのも特徴です。

エイドの充実度や運営面についても高評価が多く、特に補給内容が充実している点がランナーに好評です。

エイドでは水やスポーツドリンクに加え、バナナ、塩飴、おにぎり、地元特産のトマトや味噌汁などが提供されており、長時間のレースに必要なエネルギーを効率的に補給できます。

特に40km地点のエイドでは温かいスープが振る舞われ、寒暖差の大きい本大会において体を温めるのに役立つと評判です。

「スタッフが親切で、サポートがしっかりしている」「地元の方々の応援が力になった」との声が寄せられています。

こうした点からも、渥美半島ウルトラネイチャーランは単なるレースではなく、特別な体験を提供する大会であることが分かります。

交通規制

渥美半島ウルトラネイチャーランでは、交通規制はしないと発表がありました。

地元住民や観光客にも影響を与えるため、事前に自治体のウェブサイトや大会公式サイトで最新の情報を確認することが重要です。

また、規制時間は大会当日の天候や進行状況によって変更される可能性があるため、柔軟な対応が求められます。

参加申し込みとエントリー情報

渥美半島ウルトラネイチャーランに参加するためには、事前のエントリーが必要です。

エントリーは大会公式サイトやスポーツイベント専用のエントリープラットフォームを通じて行われます。

定員に達し次第受付が締め切られるため、早めの申し込みを推奨します。

エントリー費用はコースの距離によって異なり、フルコースとハーフコースで異なる料金設定となっています。

申し込みの際には、年齢制限や健康診断の必要性など、参加条件を事前に確認しておくことが大切です。

年齢制限は18歳以上が対象となっており、未成年者の参加には保護者の同意が必要です。

また、完走に必要な体力を備えていることが求められるため、健康診断の提出が推奨される場合があります。

特に持病がある方や過去に心疾患の既往歴がある方は、事前に医師の診断を受けることが望ましいです。

また、エントリー完了後にはゼッケンや参加案内が送付されるため、登録情報が正確であることを確認しましょう。

当日は受付時間に余裕を持って会場に到着し、スムーズな参加準備を心掛けることが重要です。

当日の持ち物とチェックポイント

レース当日は、必携の持ち物を準備し、万全の状態でスタートラインに立つことが求められます。

基本的な持ち物として、ゼッケンや計測チップ、補給用のエネルギージェルやドリンク、防寒・防風対策のためのウェアなどが挙げられます。

特に、長距離を走る場合は、エネルギー補給を適切に行うことが完走の鍵となるため、補給計画を事前に立てておくことが重要です。

一般的に、30~40分ごとにエネルギージェルやバナナ、ナッツなどの軽食を摂取すると、エネルギー切れを防ぐことができます。

特に、30km地点以降では疲労が蓄積しやすいため、カフェイン入りの補給食を取り入れると集中力を維持しやすくなります。

また、水分補給は1時間あたり500~700mlを目安に行い、塩分補給も意識することが推奨されます。

また、コース上にはチェックポイントが設置されており、制限時間内に通過しなければなりません。

各チェックポイントでは、ランナーの安全確認が行われるほか、補給や体調管理のためのサポートが提供されます。

大会の公式ガイドラインを確認し、どの地点にチェックポイントがあるのかを把握しておきましょう。

万が一、体調不良やトラブルが発生した場合には、すぐに近くのスタッフに相談することが大切です。

大会では複数の救護所が設置されており、スタート地点、50km地点、ゴール地点には医療スタッフが常駐しています。

また、コース内にも巡回救護班が配置されており、ランナーの安全をサポートします。

体調に異変を感じた場合は無理をせず、最寄りの救護所を利用しましょう。

安全に大会を楽しむために、事前の準備を怠らないようにしましょう。

【まとめ】渥美半島ウルトラネイチャーランの難易度を総括

渥美半島ウルトラネイチャーランは、美しい自然環境と過酷なコースが融合した挑戦しがいのある大会です。

累積標高や制限時間、関門などを考慮すると決して楽なレースではありませんが、事前のトレーニングと適切な装備があれば完走の可能性は十分にあります。

また、エイドステーションの活用や天候対策をしっかり行うことで、レースをより快適に進めることができるでしょう。

この記事で紹介した情報を参考に、自分に合った準備を整え、渥美半島の絶景を楽しみながら完走を目指してみてください。