洞爺湖マラソンの難易度や完走率は気になるポイント。

北海道の雄大な自然に囲まれた美しいコースを走ることができる人気の大会ですが、その一方で「難易度が高いのでは?」と不安を抱くランナーも少なくありません。

高低差に関門も気になるところですね。

フルマラソンを完走するためには、コースの特徴や制限時間、気候条件をしっかりと把握し、適切な対策を立てることが重要です。

本記事では、洞爺湖マラソンの難易度について詳しく解説し、初心者から上級者まで役立つ攻略法を紹介します。

過去の参加者の口コミやエイド情報、宿泊・アクセス情報まで、これから洞爺湖マラソンに挑戦するあなたに必要な情報を網羅しました。

ぜひ最後まで読んで、完走へのヒントをつかんでください。

洞爺湖マラソンの難易度はどのくらい?基本情報を確認

洞爺湖マラソンは、初心者から経験者まで多くのランナーに親しまれている大会です。

しかし、実際の難易度はどの程度なのでしょうか?本記事では、コースの特徴や完走率、制限時間などの基本情報を詳しく解説します。

洞爺湖マラソンの魅力や注意点を理解し、自分に合ったレース戦略を立てることが完走への鍵となります。

また、天候やエイド情報など、大会に参加する上で欠かせないポイントについても触れていきます。

これから洞爺湖マラソンに挑戦しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

洞爺湖マラソンとは?基本情報と特徴

洞爺湖マラソンは、北海道の洞爺湖周辺を舞台に開催されるフルマラソン大会です。

1975年に第1回大会が開催され、2024年で49回目を迎える歴史あるレースです。

長年にわたり、多くのランナーに親しまれており、北海道内外からの参加者が年々増加しています。

日本全国から多くのランナーが集まり、豊かな自然の中で42.195kmを走ります。

大会の特徴として、湖畔を周回する景観の良さや、起伏が少ないものの、細かなアップダウンが続くコース設計が挙げられます。

また、5月の開催であるため気温が比較的安定しており、暑さに悩まされることが少ない点も魅力の一つです。

他の大会と比較すると、大都市型のマラソンと異なり、沿道の応援は控えめですが、自然を満喫しながら走ることができるため、景色を楽しみたいランナーには最適です。

さらに、レース後は洞爺湖温泉で疲れを癒やすことができるため、観光も兼ねた参加が可能です。

開催時期・場所

洞爺湖マラソンは毎年5月に開催されます。

例年、ゴールデンウィーク明けの時期に実施されるため、春の訪れを感じながら走ることができます。

北海道の5月は日中の気温が10~20度程度と比較的安定しており、ランニングに適した環境が整っています。

しかし、朝晩は冷え込むこともあるため、レース当日の防寒対策も必要です。

特にスタート前の待機時間やレース序盤は冷えやすいため、アームウォーマーやウィンドブレーカーを着用し、スタート直前に脱ぐのが効果的です。

また、手袋やネックウォーマーを用意しておくと、体温調整がしやすくなります。

開催地は北海道洞爺湖町で、スタート・ゴール地点は洞爺湖畔の「洞爺湖文化センター」付近に設置されます。

コースは洞爺湖をほぼ一周するルートとなっており、湖の美しい景色を楽しみながら走ることができます。

参加人数とエントリー方法

洞爺湖マラソンの参加人数は、例年3,000人から4,000人程度です。

フルマラソンの部のほか、10kmや5kmといった短い距離の種目も用意されており、初心者から上級者まで幅広く楽しめる大会となっています。

エントリーは、大会公式サイトやランニングエントリーサイト(RUNNETなど)を通じて行います。

募集開始時期は毎年1月から2月頃で、定員に達し次第締め切られるため、早めの申し込みが推奨されます。

なお、エントリー費用はフルマラソンで1万円前後となっており、その他の種目では若干異なります。

洞爺湖マラソンの完走率は?

洞爺湖マラソンの完走率は、例年90%前後と比較的高めです。

過去のデータでは、2022年は91.2%、2021年は90.5%、2020年は大会が中止となりましたが、2019年は89.8%の完走率を記録しています。

これは、コースの起伏がそれほど激しくなく、制限時間が厳しすぎないことが理由の一つです。

ただし、細かなアップダウンが続くため、後半にかけて脚への負担が蓄積されることがあります。

また、北海道の5月は天候が変わりやすく、風の影響を受けることもあります。

特に湖畔を走るため、強風時にはペースが乱れる可能性がある点に注意が必要です。

特に、湖の南側(30km以降)の区間は風が強くなりやすく、向かい風の影響を受けることが多いとされています。

レース当日の風向きを事前にチェックし、ペース配分や体力の温存を考慮することが重要です。

体調を万全に整え、適切なペースで走ることが完走率を上げるカギとなります。

制限時間・関門・走りやすさについて

| 打切ポイント | 打切時刻(閉鎖時刻) | 打切時間(閉鎖時間) |

|---|---|---|

| 5km | 9:45 | 45分 |

| 15km | 10:55 | 1時間55分 |

| 中間点 | 11:55 | 2時間55分 |

| 30km | 13:00 | 4時間00分 |

| 40.2km | 14:15 | 5時間15分 |

洞爺湖マラソンのフルマラソン部門の制限時間は5時間30分です。

この時間設定は、初心者でも完走を目指せる範囲ではあるものの、途中に関門が設けられているため注意が必要です。

例年、30km地点や35km地点などに関門があり、一定のペースで走り続けないと途中でレース終了となる可能性があります。

コース自体は比較的フラットですが、20km地点付近から小さなアップダウンが増え、30km以降にかけて脚への負担が大きくなります。

特に後半の疲労が蓄積しやすいため、前半は無理にペースを上げず、体力を温存することが完走のポイントとなります。

結果はどこで確認できる?

洞爺湖マラソンの結果は、大会終了後に公式サイトやランニングエントリーサイト(RUNNETなど)で確認できます。

各部門ごとの順位や完走者リストが公開され、ゼッケン番号や氏名を入力することで自身の記録を閲覧できます。

また、大会当日には速報タイムがオンラインで配信されることもあります。

RUNNETの「ランナーズアップデート」や大会公式サイトを通じて、ゼッケン番号を入力することでリアルタイムの記録を確認できます。

GPSウォッチを使用すれば、自身のペースやラップタイムをリアルタイムで把握できるため、記録を意識して走るランナーにとっては便利です。

洞爺湖マラソンの難易度:コースの特徴とエイドなど

洞爺湖マラソンは、その美しいロケーションと適度な難易度で、多くのランナーに親しまれている大会です。

しかし、コースの細かなアップダウンや風の影響など、事前に把握しておくべきポイントも多く存在します。

特に、レース後半の戦略や体力の管理が完走の鍵を握ります。

本記事では、洞爺湖マラソンのコース特性や攻略方法を詳しく解説し、初心者から上級者まで役立つ情報を提供します。

エイドステーションの配置や補給のポイントも紹介するため、万全の準備を整えて大会に臨むことができるでしょう。

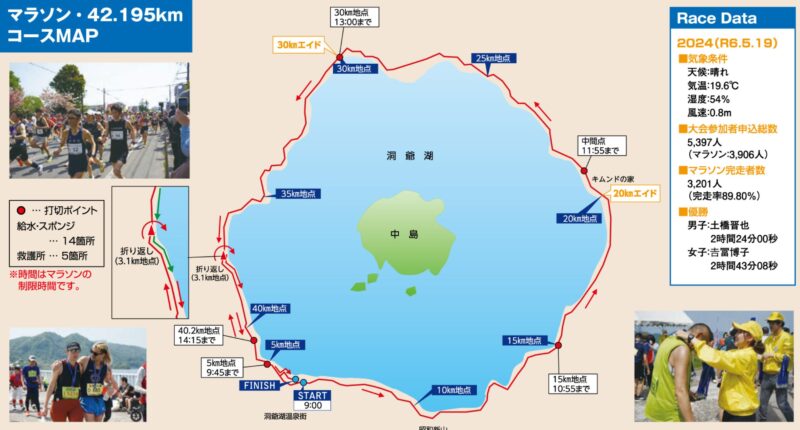

コース概要

洞爺湖マラソンのコースは、北海道の美しい湖畔を周回する42.195kmのフルマラソンです。

全体の大部分が舗装されたロードコースであり、未舗装区間はほとんどありません。

湖畔沿いを走るため直線的な部分も多いですが、特に20km地点以降は湖岸線に沿ったカーブが増え、ペースを乱されやすくなります。

全体的にフラットに見えるものの、小さなアップダウンが随所にあり、リズムを保つことが求められるコース設計になっています。

洞爺湖の自然を満喫できる景観の良さが魅力であり、多くのランナーにとって特別な体験となります。

コースは比較的フラットですが、細かいアップダウンが点在しているため、一定のペースを維持することが求められます。

スタートとゴールは洞爺湖文化センター周辺に設定されており、序盤は湖畔沿いを進みます。

約10km地点までは比較的走りやすい区間が続きますが、その後は緩やかな登り坂が増えていきます。

特に20km地点付近では、湖岸線のカーブが多く、ペースを乱されやすいポイントです。

また、30km以降は湖の南側を通るため、向かい風の影響を受けやすい特徴があります。

特に風が強い日には、体力の消耗が激しくなるため、適切な対策が必要です。

集団で走ることで風の抵抗を軽減し、無駄なエネルギー消耗を抑えるのが効果的です。

また、フォームをコンパクトにし、腕振りを抑えることで空気抵抗を減らすことも有効です。

ラスト10kmはやや下り基調になりますが、疲労が蓄積されている状態であるため、適切なペース配分が求められます。

全体的に見て、初心者でも完走可能なコースではありますが、後半のスタミナ管理が重要です。

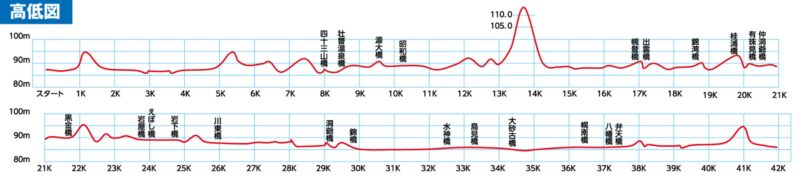

高低差とアップダウン

洞爺湖マラソンのコースは一見フラットに見えますが、細かいアップダウンが随所にあります。

特に、20km~25km付近は緩やかな登りが続き、一定のリズムで走ることが難しい区間です。

また、湖畔沿いのため、風向きによっては登り坂で向かい風が加わり、体力を消耗しやすい点に注意が必要です。

獲得標高は約180m前後と、他の山岳マラソンと比べると大きな高低差はありませんが、30km以降のアップダウンがランナーの脚に負担をかけます。

例えば、東京マラソンの獲得標高は50m前後と比較的フラットであり、逆に長野マラソンは約200mとやや起伏が多い傾向があります。

これと比べると、洞爺湖マラソンの高低差は中程度ですが、30km以降の登りと下りの組み合わせが特に負担となります。

特に35km地点では、長めの下り坂の後に再び登りが続くため、疲労した状態でのペース管理が重要です。

このような特性から、洞爺湖マラソンでは、前半で過度にペースを上げず、後半に余力を残す走りが求められます。

また、アップダウンの影響を最小限に抑えるために、適切なシューズ選びやトレーニングが不可欠です。

特に、下り坂での衝撃を和らげるためのランニングフォームの工夫が、レース終盤のパフォーマンスに影響を与えます。

難所と攻略ポイント

洞爺湖マラソンには、いくつかの難所が存在します。

最も警戒すべきポイントは、20km~25km地点にかけての緩やかな登り区間です。

この区間では、スタート直後の勢いでペースを上げすぎると、後半に大きな影響を及ぼす可能性があります。

そのため、心拍数を意識しながら、一定のリズムで走ることが求められます。

また、30km以降の湖の南側では、風の影響が顕著に現れます。

特に強風時には、体力の消耗が激しくなるため、適切なドラフティング(前のランナーの後ろについて風を避ける走り方)を活用するのが有効です。

実際に過去の大会では、強風の影響で終盤にペースダウンするランナーが多く、特に2019年の大会では30km地点以降で風速5m/s以上の向かい風が吹き、体力を消耗したランナーが続出しました。

こうした状況に備えて、レース当日は風向きを確認し、集団走を活用することでエネルギーを温存することが重要です。

35km地点の長い下り坂も要注意です。

ここで無理にスピードを上げすぎると、膝や太ももへの負担が増し、最後の数キロで脚が動かなくなる可能性があります。

適度なペースで下り、エネルギーを温存しながら走ることがポイントとなります。

最後の難所は40km地点付近の細かいアップダウンです。

この区間は約500mの範囲で標高差10~15mの起伏が連続するため、リズムを崩しやすいポイントとなっています。

ここでは多くのランナーが疲労のピークに達し、ペースを維持するのが難しくなります。

特に最後の登りは勾配3~4%程度の坂が続くため、無理にペースを上げると脚が攣るリスクが高まります。

この区間に備えて、レース前にしっかりとスタミナ強化を行い、最後まで粘り強く走れる準備を整えておくことが重要です。

また、ペースを一定に保ち、無理にスパートをかけずにリズムを維持することが完走の鍵となります。

他の大会の難易度比較

洞爺湖マラソンは、日本国内の他の主要なマラソン大会と比べると、どの程度の難易度に位置するのでしょうか。

比較対象として東京マラソン、長野マラソン、富士登山競走などの大会を挙げると、洞爺湖マラソンは「適度な難易度」のカテゴリーに分類できます。

東京マラソンのような都市型マラソンと比べると、洞爺湖マラソンは自然環境の影響を強く受ける点が特徴です。

一方で、山岳マラソンのような極端な標高差はないため、一般的なロードレースとしての難易度は中程度といえます。

特に洞爺湖マラソンの難しさの要因として挙げられるのは、30km以降の向かい風と細かいアップダウンの連続です。

過去の大会では、2019年には最大風速6m/sの向かい風が発生し、多くのランナーが後半にペースダウンを余儀なくされました。

2021年の大会でも、30km地点以降で風速5m/sの風が吹き、体力を大きく消耗する要因となりました。

このように、天候によっては風の影響が大きく、難易度が変動することがあります。

長野マラソンと比べると標高差は若干少ないものの、湖畔特有の風の影響が大きく、天候によっては難易度が変動します。

また、完走率は例年90%前後と高めであり、サブ4やサブ3.5を狙うランナーにとっては比較的挑戦しやすいコースといえます。

エイドステーション情報

洞爺湖マラソンでは、コース上に複数のエイドステーションが設置されており、ランナーの体力維持に欠かせない役割を果たしています。

例年、5km、10km、15km、20km、25km、30km、35km、40km地点に給水ポイントが設けられています。

また、10km、20km、30km地点では給水に加えて給食も提供されるため、エネルギー補給の計画を立てやすくなっています。

特に30km以降のエイドでは、水分補給に加え、エネルギー補給が可能な食品が用意されるため、後半のスタミナ管理に重要なポイントとなります。

エイドでは、水やスポーツドリンクのほか、バナナ、チョコレート、塩飴などが提供されることが多いです。

特に、長時間の運動によるナトリウム不足を防ぐための塩分補給が推奨されており、塩飴や梅干しが置かれることもあります。

また、洞爺湖周辺の特産品を使った補給食が用意されることもあり、観光要素も楽しみながら走ることができます。

事前に提供される補給食の種類を確認し、自分の体に合った補給戦略を立てることが重要です。

5月の北海道の気温とレースへの影響

洞爺湖マラソンが開催される5月の北海道は、比較的走りやすい気候ではあるものの、気温の変化が大きい点に注意が必要です。

平均気温は10℃から18℃程度であり、朝晩は冷え込むものの、日中はやや気温が上昇します。

そのため、レース序盤と後半での体感温度の差が生じることがあり、適切なウェアの選択が求められます。

また、北海道特有の風の影響も考慮する必要があります。

特に洞爺湖周辺は風が吹き抜けやすく、30km以降の湖の南側では向かい風に苦しめられる可能性があります。

過去の大会では、2019年に風速6m/s、2021年には5m/sの向かい風が観測され、後半のペース維持が難しくなったランナーが多数いました。

このため、レース前の天気予報を確認し、風速が強い場合は適度に集団走を活用することが推奨されます。

さらに、晴天時は紫外線が強くなるため、日焼け対策として帽子やサングラスを準備することも重要です。

給水・補給対策

洞爺湖マラソンでは、適切な給水・補給戦略を立てることが完走の鍵を握ります。

気温が低めであるため、発汗量は都市型マラソンほど多くはなりませんが、それでも長時間のレースでは脱水を防ぐための給水が必要です。

各エイドステーションでは水とスポーツドリンクが提供されるため、こまめに水分補給を行い、脱水症状を防ぎましょう。

また、エネルギー補給のタイミングも重要です。

一般的に、マラソンでは30km地点を過ぎると「エネルギー切れ」が起こりやすくなるため、15km地点から適度にジェルや固形物を摂取するのが推奨されます。

特に、後半のスタミナ維持のためには、消化しやすい炭水化物(バナナ、エネルギージェル)をレース中に摂取することが効果的です。

おすすめのエネルギージェルとしては、消化吸収が早く、即効性のある「メダリスト エネルギージェル」や「アミノバイタルパーフェクトエネルギー」などが挙げられます。

これらは糖質とアミノ酸を含んでおり、持久力向上に役立ちます。

また、胃に負担をかけにくい「マグオンジェル」や「ショッツエネルギージェル」も人気があり、カフェイン入りタイプを選べば集中力維持にも効果的です。

さらに、洞爺湖マラソンでは塩分補給も意識する必要があります。

特に長時間のレースでは、汗とともにナトリウムが失われるため、スポーツドリンクに加え、塩飴や梅干しを補給すると筋肉の痙攣を防ぐことができます。

これらのポイントを踏まえ、自分に合った給水・補給計画を事前に立てておくことが、完走のための重要な準備となります。

例えば、以下の補給スケジュールが参考になります。

5km地点:水またはスポーツドリンクで喉を潤す

10km地点:給水とエネルギージェル1つ摂取

15km地点:水分補給と塩飴または梅干しでナトリウム補給

20km地点:給水とバナナやチョコレートなどの軽食摂取

25km地点:スポーツドリンクでエネルギー補給

30km地点:給水とエネルギージェル、塩分補給を実施

35km地点:エネルギー切れを防ぐために最後の補給

40km地点:スポーツドリンクまたは水でラストスパートに備える

このように、計画的な給水・補給を行うことで、後半のパフォーマンス低下を防ぐことができます。

洞爺湖マラソンの難易度:初心者で&サブ4・サブ3.5・サブ3向け攻略法

洞爺湖マラソンは、初心者から経験者まで幅広いランナーが挑戦する大会です。

しかし、完走や目標タイムの達成には、コース特性や気象条件を理解し、適切な戦略を立てることが不可欠です。

本記事では、初心者が完走を目指すための練習方法から、サブ4・サブ3.5・サブ3を狙うランナー向けのペース配分やレース戦略まで、具体的なアドバイスを提供します。

また、洞爺湖マラソン特有の向かい風や気温変化への対応策、エイドの活用方法など、多くのランナーが見落としがちなポイントについても詳しく解説します。

大会当日にベストな走りができるよう、しっかりと準備を整えて臨みましょう。

どんな練習をすれば完走できる?

洞爺湖マラソンを完走するためには、適切なトレーニング計画が不可欠です。

初心者の場合、週3から4回のランニング習慣を確立し、長距離走に慣れることが重要です。

特に、週1回は20km以上のロングランを行い、持久力を養うことが求められます。

初心者は最初から長距離を走るのではなく、10km程度から始め、2週間ごとに2から3kmずつ距離を延ばしていくと無理なく走力を向上させることができます。

また、3カ月程度の期間をかけて徐々に距離を伸ばし、本番の1カ月前には30km走を1回経験しておくと、マラソン当日の距離感に慣れることができます。

コースには細かいアップダウンがあるため、坂道を取り入れたトレーニングも効果的です。

また、レース本番と同じ気象条件を想定した練習が推奨されます。

5月の北海道は朝晩の寒暖差が大きく、30km地点以降は向かい風の影響を受ける可能性があります。

そのため、風の強い日を選んで走ることで、本番の状況に適応しやすくなります。

さらに、レースペースを意識した練習も重要です。

目標とするペースで10から15kmのペース走を取り入れることで、安定した走りが可能になります。

特に初心者は、オーバーペースにならないよう、無理のないペース設定を心掛けることが大切です。

初心者向けのペース配分とレース戦略

初心者が完走を目指す場合、前半のペース配分が鍵となります。

洞爺湖マラソンのコースは前半が比較的フラットであるため、余裕を持ったペースで走ることが重要です。

最初の10kmは呼吸が乱れない程度のペースを維持し、無駄な体力消耗を避けましょう。

20km地点以降は、緩やかなアップダウンが続くため、坂道ではペースを落とし、下り坂ではリラックスして走ることが求められます。

特に30km地点を過ぎると、向かい風の影響を受けやすくなります。

過去の大会では、2019年に風速6m/s、2021年には5m/sの向かい風が発生し、多くのランナーが後半でペースを維持するのに苦労しました。

そのため、集団走を活用しながら体力を温存するのが効果的です。

さらに、事前に天気予報を確認し、風が強いと予想される場合は、適切な防寒対策やフォームの調整を行うことが重要です。

また、エイドステーションでの給水・補給も戦略の一部として考える必要があります。

水分補給を怠ると、後半でのエネルギー切れにつながるため、こまめに水分を摂取し、糖質を補給することが完走へのポイントとなります。

トラブル対策

洞爺湖マラソンでは、気象条件やコースの特性に起因するトラブルが発生しやすいです。

特に、5月の北海道は朝晩の気温差が大きく、スタート時には寒さを感じる一方で、日中は気温が上昇するため、ウェアの選択が重要となります。

アームウォーマーやウィンドブレーカーを活用し、体温調整がしやすい服装を選びましょう。

また、湖畔特有の向かい風が強く吹くことがあり、30km以降ではペースを乱されやすくなります。

このため、集団走を活用して風の影響を軽減することが有効です。

さらに、エネルギー切れを防ぐため、15km地点以降は計画的にエネルギージェルを摂取し、後半の失速を防ぐ工夫が必要です。

記録を狙うためのレースプラン

サブ4・サブ3.5・サブ3を目指すランナーにとって、洞爺湖マラソンはペース戦略が重要です。

序盤のフラットな区間でオーバーペースにならず、後半のアップダウンや風の影響を考慮したペース管理が必要となります。

サブ4を目指す場合、5kmごとのラップを27から28分で安定させるのが理想です。

サブ3.5では25分、サブ3では21分前後を目安に、後半でペースが落ちないように走ることがポイントとなります。

また、洞爺湖マラソンでは給水ポイントの活用も重要です。

10km地点で最初の補給を行い、20km、30kmでエネルギージェルを摂取することで、後半のエネルギー切れを防ぐことができます。

特にサブ3を狙う場合、給水時のロスを最小限に抑えるため、事前に補給計画を立てることが求められます。

例えば、以下のような補給計画が考えられます。

5km地点:水またはスポーツドリンクで軽く水分補給

10km地点:エネルギージェル1つ摂取、スポーツドリンクで流す

15km地点:水分補給と塩飴または梅干しでナトリウム補給

20km地点:給水とバナナやチョコレートなどの軽食摂取

25km地点:スポーツドリンクでエネルギー補給

30km地点:エネルギージェルを摂取し、塩分補給も意識

35km地点:最後のエネルギージェルを摂取し、ラストスパートの準備

40km地点:水またはスポーツドリンクで最終調整

このように、適切なタイミングで補給を行うことで、後半のスタミナ切れを防ぎ、安定したペースを維持することができます。

ペース配分のポイント

洞爺湖マラソンでは、前半のフラットなコースと後半のアップダウンを考慮したペース配分が重要です。

特に20km以降の細かい坂道では、無理にペースを維持しようとせず、効率的に走ることが求められます。

理想的なペース配分の一例として、サブ4を狙う場合は以下のようになります。

スタートから10km:キロ5分40秒ペース(無理にペースを上げない)

10から20km:キロ5分35秒ペース(徐々にリズムを整える)

20から30km:キロ5分40秒ペース(アップダウンに備えて体力を温存)

30から40km:キロ5分50秒ペース(向かい風を考慮し、集団走を活用)

40km以降:余力があればスパート

このように、コース特性に合わせたペース戦略を立てることで、効率的な走りが可能になります。

参加者の口コミから見る攻略のコツ

過去の参加者の口コミからは、洞爺湖マラソンの攻略に役立つヒントが得られます。

「前半の走りやすさに騙されてペースを上げると、30km以降の風で失速する」という声が多く、慎重なペース管理が必要とされています。

また、「エイドの水分補給をしっかり行えば、後半のエネルギー切れを防げる」との意見もあり、こまめな補給が完走のカギとなります。

さらに、「風が強い日は、できるだけ集団に入って走るのが効果的」といったアドバイスもあり、天候に応じた戦略の柔軟性が求められます。

初心者は、徐々に距離を伸ばしながら基礎体力を養い、適切なペース配分を意識することが完走への鍵となります。

一方、サブ4・サブ3.5・サブ3を目指すランナーは、ペース戦略と補給計画を入念に準備し、風の影響やアップダウンに適応することが求められます。

これらのポイントを意識し、自分に合ったトレーニングとレースプランを組み立てることで、洞爺湖マラソンを成功へと導くことができるでしょう。

洞爺湖マラソンの難易度:宿泊や交通規制に参加賞など

洞爺湖マラソンは、レースだけでなく、周辺の宿泊施設や交通アクセス、参加賞などの要素も充実しており、快適なマラソン体験をサポートしています。

しかし、大会前日や当日は混雑が予想されるため、宿泊先の確保や交通規制の確認は事前に行うことが重要です。

本記事では、宿泊施設の選び方や駐車場情報、参加賞の詳細に至るまで、スムーズに大会を楽しむためのポイントを詳しく解説します。

また、洞爺湖マラソンは観光要素も豊富で、大会後に温泉や地元グルメを堪能できる点も魅力です。

しっかりと準備を整え、レースだけでなく、大会全体を満喫できるよう計画を立てましょう。

宿泊施設の選び方(ホテル・温泉・車中泊)

洞爺湖マラソンに参加する際、宿泊施設の選び方は重要なポイントです。

洞爺湖温泉周辺には多数のホテルや旅館があり、マラソン前後に温泉でリフレッシュできるため、人気の宿泊エリアとなっています。

特に、大会前日は多くのランナーが宿泊するため、早めの予約が必須です。

理想的な予約時期は、エントリー開始直後から3カ月前までが目安とされています。

特に人気の宿泊施設はすぐに満室になるため、できるだけ早めの確保をおすすめします。

洞爺湖温泉の宿泊施設では、マラソン参加者向けの特別プランを用意していることがあり、エネルギー補給に適した朝食や送迎サービスが含まれている場合もあります。

また、コストを抑えたいランナーは、洞爺湖周辺のビジネスホテルやゲストハウスを利用するのも良い選択です。

大会当日は早朝の移動となるため、シャトルバスの発着地点に近い宿を選ぶとスムーズに会場入りできます。

車中泊を検討する場合は、洞爺湖周辺の道の駅や駐車場を利用できますが、夜間の冷え込みに備えて防寒対策が必要です。

特に5月の北海道は朝晩の気温差が大きいため、寝袋や厚手のブランケットを準備することをおすすめします。

駐車場と交通規制の情報

大会当日は、多くのランナーと観光客が訪れるため、周辺道路は混雑し、交通規制が実施されます。

特に、スタート・ゴール地点である洞爺湖文化センター周辺は車両の進入が制限されるため、事前に駐車場の確保が必要です。

公式駐車場は大会側が指定する場所に設置され、会場までのシャトルバスが運行される場合があります。

駐車場の利用には事前申し込みが必要な場合があるため、エントリー後に詳細を確認しておきましょう。

また、大会当日は洞爺湖周辺の道路で一時的な交通規制が実施されます。

特に湖畔沿いの主要道路では時間帯によって車両の通行が制限され、午前7時から午後2時頃までの間は一部区間が通行止めとなることが多いです。

洞爺湖文化センター周辺やスタート地点付近の道路では、選手のスタート時間に合わせて規制が強化されるため、車での移動を予定している方は事前に確認しておくと安心です。

また、応援に訪れる家族や友人にも事前に情報を共有し、迂回ルートを把握しておくとスムーズに応援ができます。

荷物預かり・更衣室・会場設備

洞爺湖マラソンでは、参加者向けに荷物預かりサービスが提供されます。

通常、指定のエリアで荷物を預け、レース終了後に受け取る仕組みとなっています。

貴重品の管理には注意が必要なため、できるだけ必要最低限の持ち物にまとめ、貴重品は携帯できるウエストポーチなどを活用するのが良いでしょう。

具体的には、スマートフォン、現金(少額)、交通系ICカード、身分証明書(免許証や保険証のコピー)、エネルギージェルなどを持参すると便利です。

また、防水仕様のポーチを使用すれば、汗や雨から貴重品を守ることができます。

更衣室については、洞爺湖文化センターや特設のテント内で着替えが可能です。

ただし、大会当日は混雑するため、時間に余裕を持って行動することをおすすめします。

また、会場にはトイレや給水所が設置されていますが、スタート前は混雑しやすいため、早めの利用を心掛けるとスムーズにレース準備ができます。

参加賞とTシャツデザイン

洞爺湖マラソンでは、参加者全員に参加賞が提供されます。

例年、オリジナルTシャツや記念品が配布されることが多く、デザインは毎年変わります。

特に、洞爺湖の美しい風景や大会のシンボルを取り入れたデザインが多く、ランナーにとって良い記念品となります。

また、完走者には完走メダルや記録証が授与されるため、達成感を味わえる特典も用意されています。

過去の参加者の口コミによると、Tシャツのデザインや素材が好評で、日常のランニングウェアとしても活用できる点が魅力とされています。

ふるさと納税で洞爺湖マラソンに参加する方法

洞爺湖マラソンでは、ふるさと納税を活用してエントリーする方法があります。

北海道洞爺湖町のふるさと納税制度を利用し、一定額を寄付することで、大会の参加枠を獲得できる仕組みです。

この制度を利用すると、寄付額のうち実質的な自己負担額が2,000円となるため、通常のエントリーよりもお得に参加できます。

ふるさと納税枠には定員があるため、早めに申し込むことが重要です。

過去の大会では、ふるさと納税枠の定員が100~200名程度に設定され、募集開始から数週間で枠が埋まることもありました。

特に人気のある年は早期に締め切られる可能性があるため、エントリー開始時期を確認し、できるだけ早めに申し込むのが理想的です。

また、ふるさと納税の特典として、大会関連の記念品が贈られることもあります。

過去には特製タオルや地元特産品が付属するケースもあったため、参加を検討する際は最新の情報をチェックしましょう。

洞爺湖マラソン後に楽しめる温泉・観光情報

洞爺湖マラソンを走り終えた後は、周辺の温泉や観光スポットでリラックスするのがおすすめです。

洞爺湖温泉は、美肌効果が期待できる泉質で知られ、マラソン後の疲労回復に最適です。

日帰り温泉を利用できる施設も多いため、宿泊せずに温泉を楽しむことも可能です。

また、洞爺湖エリアには観光名所も多数あります。

洞爺湖展望台からの絶景を楽しんだり、湖畔をクルーズする遊覧船に乗ったりするのも良いでしょう。

昭和新山や有珠山のロープウェイを利用して火山の壮大な景色を眺めるのも人気のアクティビティです。

さらに、地元の名物グルメとして、ホタテやジンギスカンを提供する飲食店も充実しており、レース後のご褒美として堪能できます。

また、洞爺湖温泉街には足湯スポットも多く、疲れた脚を癒すのに最適です。

洞爺湖マラソンは、レースだけでなく、観光やグルメも楽しめるイベントです。

走るだけでなく、大会後の時間も有意義に過ごせるよう、事前にプランを立てておくと良いでしょう。

【まとめ】洞爺湖マラソンの難易度を総括

洞爺湖マラソンは、美しい景色とチャレンジングなコースが魅力の大会です。

フラットな部分もありますが、アップダウンが随所にあり、特に後半の疲労が溜まる区間では適切なペース配分が重要になります。

初心者にとってはやや難易度の高いレースですが、適切なトレーニングと準備をすれば十分完走可能です。

タイムを狙うランナーにとっても戦略が必要で、特にサブ4やサブ3.5を目指す方は事前のコース研究が必須となるでしょう。

また、エイドステーションや補給対策、当日の天候にも注意が必要です。

5月の北海道は気温差が大きく、風の影響を受けることもあります。

レース当日の装備や補給計画をしっかりと立てることで、より快適に走ることができるでしょう。

大会後は、洞爺湖の温泉や観光を楽しむのもおすすめです。

レースの達成感を味わいながら、身体を癒やす時間を作ることで、より充実した大会体験となるはずです。

この記事の情報を活用し、あなたの洞爺湖マラソン挑戦が素晴らしいものになることを願っています。