日本一過酷な山岳レース。

それが「富士登山競走」です。

標高差約3,000mを駆け上がり、ゴールはあの富士山頂。

想像を超えるタフなコースに、毎年多くのランナーが挑み、そして多くが涙をのんでいます。

「どれくらい難しいの?」「完走できるのはどんな人?」そんな疑問を抱く方のために、本記事では最新の完走率データやレースの難易度、さらに完走を目指すための戦略・トレーニング法まで、網羅的に解説します。

山頂コースや五合目コースの攻略や走力にエイドと馬返しのポイントなど。

初心者でも挑戦できるのか?過去の大会から学ぶべきポイントとは?この記事を読めば、富士登山競走への理解が深まり、あなた自身が挑戦するかどうかの判断材料になるはずです。

富士登山競走の完走率&難易度とは?レースの全体像と難しさを解説

富士登山競走は、日本最高峰である富士山を舞台に開催される、標高差約3,000メートルを駆け登る国内屈指の山岳レースです。

この大会は、体力のみならず精神力も試される厳しい条件下で行われ、完走率の低さからもその過酷さがうかがえます。

この記事では、完走率や難易度を踏まえ、富士登山競走の全体像を解説します。

参加を検討している方にとって、挑戦への一歩を踏み出す判断材料として、正確かつ具体的な情報を提供します。

完走率という客観的な指標から、競技としての特性や求められる走力、事前準備の重要性など、他サイトでは語られにくい視点も交えてご紹介します。

富士登山競走とはどんな大会?概要と歴史

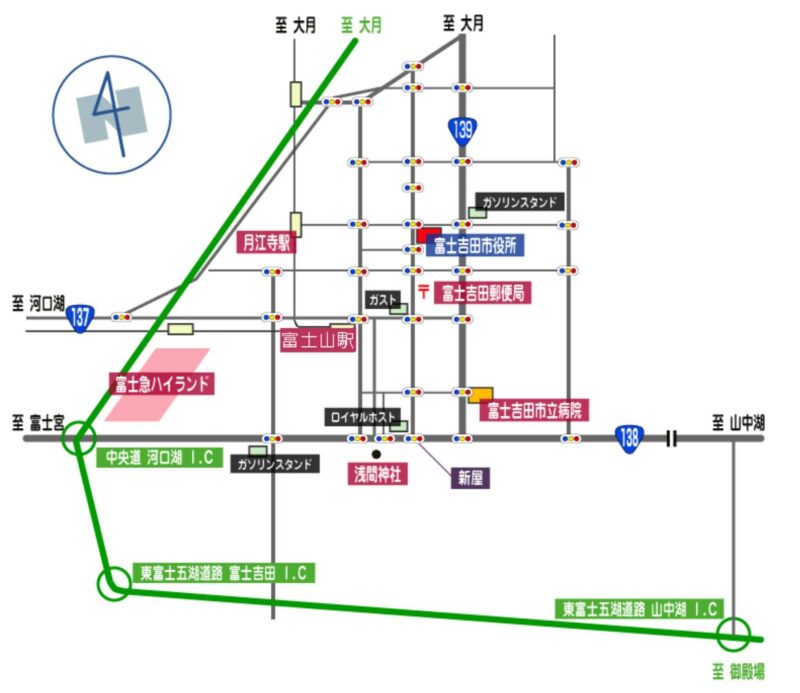

富士登山競走は、山梨県富士吉田市で毎年7月下旬に開催される日本有数の登山マラソンです。

大会の歴史は古く、1948年に第1回が開催されて以来、70年以上の長きにわたり続いています。

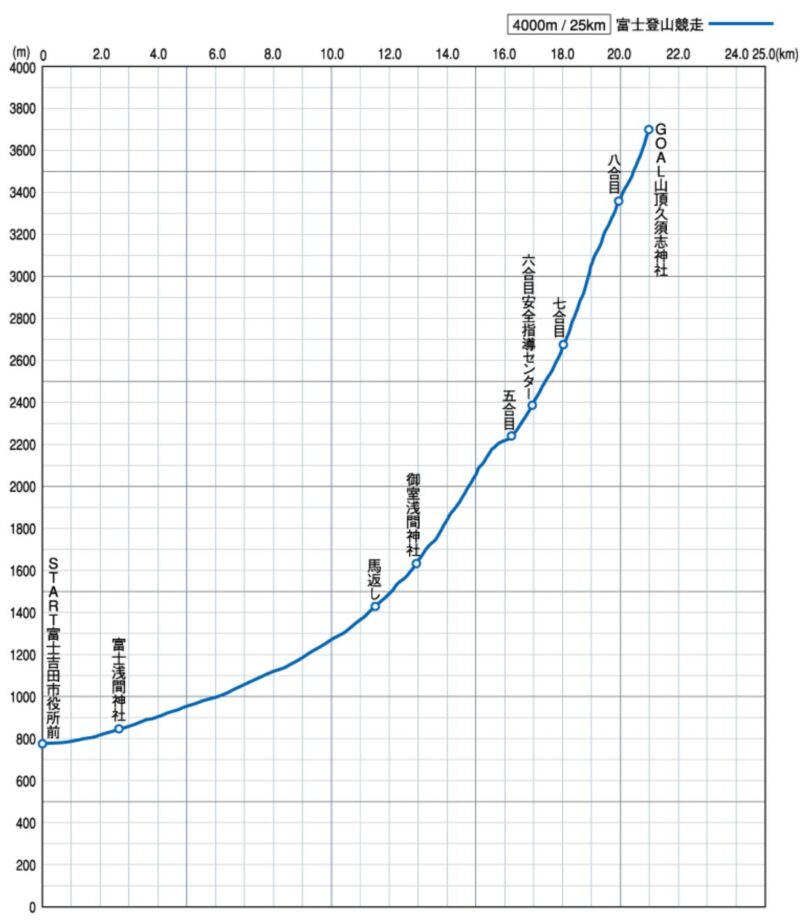

かつては富士山頂までのスピードを競う「富士登山競走記録会」として始まり、現行では五合目までの「五合目コース」と、標高3,776メートルの山頂を目指す「山頂コース」の2種目が設定されています。

特に山頂コースは、標高差約3,000メートルを21kmで一気に駆け上がるという、日本でも類を見ない厳しさを誇ります。

市民ランナーだけでなく、トレイルランナーやウルトラマラソン経験者も参加する本格的な大会であり、事前の選考基準も設けられている点が特徴です。

富士登山競走のコース紹介|山頂コースと五合目コースの違い

富士登山競走には、山頂コースと五合目コースという二つの部門が存在します。

五合目コースは、富士吉田市役所をスタートし、標高約2,300メートルの五合目をゴールとする約15kmのコースです。

累積標高差は約1,480メートルに及びます。

一方、山頂コースは同じく市役所を出発点とし、富士山の山頂まで約21kmを走破する過酷なルートで、標高差は実に約3,000メートルに達します。

両コースとも前半はアスファルトのロード区間ですが、後半に入ると登山道の急傾斜と不整地が待ち受け、足場も悪化します。

特に山頂コースは、高山病のリスクもあるため、高度順応や持久力だけでなく、山岳地帯での安全管理も求められます。

完走率データと推移

富士登山競走の完走率は、レースの難易度を示す最も明確な指標のひとつです。

2024年の第77回大会では、山頂コースの完走率はわずか40.8%にとどまり、過去10年でも常に40から50%台で推移しています。

この数字は、他の一般的な市民マラソンに比べて極めて低く、レースの過酷さを物語っています。

注目すべき点は、完走率が天候や気温、風速といった自然条件に大きく左右されることです。

雨天や濃霧の日は特に滑落や低体温症のリスクが高まるため、体調管理と装備の重要性が一層増します。

過去大会では、晴天時に完走率が50%を超えた年もあれば、悪天候で30%台まで落ち込んだケースもありました。

これらのデータからも、富士登山競走の難易度は「天候に左右されやすい」という特徴を持つことがわかります。

難易度はどのくらい高いのか?

富士登山競走の難易度は、日本国内のランニングイベントの中でも群を抜いて高いと評価されています。

その要因として、標高差約3,000メートルを21kmで駆け上がるという過酷なコース設定が挙げられます。

急勾配の登山道に加え、高地特有の酸素濃度の低さがランナーの心肺機能に大きな負荷をかけます。

さらに、気象条件の変化が激しく、晴天でも山頂付近では強風や低温に見舞われることがあります。

制限時間が厳格に設定されており、特に後半の関門でのリタイア率が高い点も難易度を押し上げています。

一般的なフルマラソン完走者であっても、登山特有の技術や装備が不足していれば完走は困難です。

また、年齢や性別による完走率の違いも存在し、完走者の多くは綿密なトレーニングと事前試走を重ねて本番に臨んでいます。

攻略法まとめと心構え

富士登山競走を完走するには、走力だけでなく戦略的な計画と心構えが必要不可欠です。

まず、序盤の舗装路で無理をしすぎず、体力を温存することが重要です。

馬返し以降は傾斜が一気にきつくなり、脚力と精神力の両面が試されます。

そのため、トレイルや峠道での実践練習を通じて、足場の悪さや高地での動きに慣れておくことが推奨されます。

また、五合目以降は高山病のリスクも高まるため、登山時の呼吸法や栄養補給のタイミングなども事前に習得しておくべきです。

完走に向けては、定期的な試走や本番を想定した装備チェック(例:ヘッドライト、防寒具など)も欠かせません。

加えて、過去の失敗例を分析することで、具体的な対策が立てやすくなります。

途中リタイア者の多くはペース配分の誤りや気象対策の不足が原因であり、それらを踏まえた準備が完走率向上の鍵となります。

参加人数と最高齢完走者

富士登山競走は、毎年約3,000人規模のランナーが参加する大規模な大会です。

五合目コースと山頂コースの2部門に分かれており、それぞれに数千人の応募者が殺到します。

近年では抽選倍率も高まり、エントリーそのものが一つのハードルとなりつつあります。

完走者の中には、驚くべき年齢層のランナーも存在します。

例えば、過去には70代で山頂コースを完走した記録保持者もおり、メディアにも取り上げられ、多くのランナーに勇気を与えました。

このような最高齢完走者の存在は、適切なトレーニングと計画があれば年齢に関係なく挑戦できることを証明しています。

参加者の年齢層は20代から60代までと幅広く、初心者からベテランまでが同じコースに挑むことが、富士登山競走の魅力のひとつといえるでしょう。

富士登山競走の完走率&難易度:制限時間と関門突破のポイント

富士登山競走における完走のカギを握るのが、制限時間と各関門の突破です。

いかに自分のペースを保ちつつ、設定されたタイム内に通過できるかが最大のポイントとなります。

本章では、各関門のタイム目安や攻略のコツ、過酷な高低差をどう乗り越えるか、そして補給戦略までを詳しく解説します。

特に初挑戦の方にとっては、タイム管理と戦略が明暗を分ける要素となるため、具体的な実例や他の登山レースとの比較も交えてご紹介していきます。

制限時間と関門時間の詳細

【山頂コース】

馬返し関門通過打切り時間:設定なし

五合目関門通過打切り時間:午前9時15分

八合目(富士山ホテル)関門通過打切り時間:午前11時

山頂ゴール制限時間:午前11時30分

【五合目コース】

馬返し関門通過打切り時間:午前10時30分

五合目ゴール制限時間:正午

富士登山競走では、山頂コースと五合目コースそれぞれに厳密な制限時間と関門が設けられています。

山頂コースの総制限時間は4時間30分で、複数の関門が設定されています。

代表的な関門は「馬返し(約10.8km地点)」「五合目(約15km地点)」「八合目(約19km地点)」などです。

関門ごとに通過制限時間が決まっており、それを超えると失格となります。

特に後半は標高が上がることで酸素濃度が下がり、体力消耗も著しいため、ペース配分の工夫が不可欠です。

関門のタイム設定は過去の完走者データをもとにしており、公表されている基準タイムを確認することが重要です。

余裕があるようで意外とタイトなため、正確な通過タイムの把握が求められます。

馬返し・五合目・八合目…関門突破のタイム目安

完走を目指すには、各関門を安定して通過することが重要です。

具体的には、馬返しを1時間20分以内、五合目を2時間10分以内、八合目を3時間55分以内で通過することが一つの目安となります。

馬返しまでの区間は舗装路中心のため、走行スピードを上げて時間的余裕を確保する戦略が有効ですが、飛ばしすぎは後半に響きます。

五合目以降は未舗装の登山道に変わり、ペースが大幅に落ちるため、気力と脚力の維持が求められます。

八合目に近づくにつれ酸素が薄くなり、呼吸が苦しくなる参加者も多く見られます。

そのため、標高順応のための練習も効果的です。

これらの通過目安は気象条件や個人差に左右されますが、事前に試走で感覚をつかんでおくことが完走への近道です。

高低差と勾配が生むペース配分の難しさ

富士登山競走の山頂コースでは、スタートからゴールまでの標高差はおよそ3,000メートルに及びます。

前半は市街地の舗装路を走りますが、馬返しを境に急勾配の登山道が始まります。

特に七合目以降は傾斜が強まり、足場の悪い岩場やザレ場が続き、思うように進まない場面が多くなります。

このような地形では、平地のマラソンでのペース配分は通用せず、体感的な調整が求められます。

登りが苦手な人は、前半で貯金を作るよりも、後半に備えて余力を残す戦略が重要です。

GPSや心拍計を活用し、無理のないスピードを維持する意識が必要です。

実際の練習時に使用しておくと、本番での感覚にもつながります。

また、高所における疲労の進行は予測しづらいため、余裕を持った走行計画を立てることが求められます。

エイドや給水ポイント事情

富士登山競走では、通常のマラソンと比べてエイドステーションの数が少なく、給水・補給の機会が限られています。

山頂コースの場合、主な給水ポイントは馬返し、五合目、六合目付近、八合目手前に設けられており、水やスポーツドリンクが提供されますが、数は多くありません。

また、標高が高くなるにつれ気温が低下するため、体が冷えやすく、脱水リスクが見えにくくなる点にも注意が必要です。

補給が遅れるとエネルギー切れを起こしやすいため、ジェルや塩分タブレットなど、携帯できる補給食を持参することが推奨されます。

給水ポイントでの停滞を最小限に抑えるためには、自分の補給リズムを事前に決めておくことが重要です。

他の登山レースと比較した富士登山競走の過酷さ

国内には数々の登山・山岳レースがありますが、富士登山競走はその中でも特に過酷なレースとして知られています。

理由のひとつは、スタートから山頂まで一気に登る「登り一本勝負」というコース特性にあります。

通常のトレイルレースでは上り下りが交互に現れるため、筋肉の負荷が分散されますが、富士登山競走ではひたすら登りが続くため、脚部への負担が蓄積しやすい構造です。

また、気圧や気温の変化が短時間で生じるため、体調管理の難易度も上がります。

さらに、標高3,000メートルを超える地点で走る競技は他に例が少なく、高山病のリスクも無視できません。

これらの要素が重なることで、富士登山競走は国内最高峰の単独登坂レースである点が他にない特徴です。

富士登山競走の完走率&難易度:完走するための走力とトレーニング戦略

富士登山競走を完走するには、単なるマラソン練習だけでは不十分です。

標高差3,000メートルを駆け上がるという特殊なコースには、それに見合った走力と準備が求められます。

このセクションでは、完走に必要な体力の目安や、初心者がどこまで対応できるのかといった疑問に答えるとともに、実践的な練習法や過酷な天候への対策、実際の完走者のリアルな声をもとにした戦略までを詳しく紹介します。

初挑戦の方でも完走を現実にするための具体的なヒントが満載です。

完走に必要な走力とは?初心者でも挑戦できる?

富士登山競走の山頂コースを完走するには、一般的なマラソンとは異なる走力が求められます。

特に重要なのは、長時間にわたって登坂を続ける筋持久力と、標高の変化に対応できる心肺機能です。

目安として、平地のフルマラソンをサブ4(4時間以内)で完走できる走力があると、五合目コースまでは対応可能とされています。

しかし、山頂コースはそれに加えて登山経験や標高順応力が必要になります。

初心者であっても、計画的な練習と準備があれば挑戦は可能です。

特に登山経験がなくても、段階的に負荷をかける練習や標高の高い場所でのトレーニングを重ねることで、対応力を高めることができます。

練習期間は3か月から6か月を目安に、基礎走力と登坂耐性の両方を養うとよいでしょう。

また、近年では低酸素ルームを活用したトレーニングも注目されています。

試走や実践練習方法

試走は完走率を大きく左右する重要な要素です。

特に初参加者は、実際のコースを事前に走ることで、距離感や地形、標高変化を体感できます。

推奨される試走区間は「馬返しから五合目」や「五合目から八合目」など、ロードからトレイルへ移行する部分です。

これにより、舗装路と未舗装路の切り替えに対する感覚が養われます。

また、試走の際には本番と同じ装備で行うことが望ましく、補給のタイミングや持ち物の重さへの対応力も同時に確認できます。

たとえば、500mlのソフトフラスクやエネルギージェル2~3個などを使用して、自分の補給間隔を試しておくと本番で役立ちます。

さらに、五合目以降は酸素濃度が低くなるため、呼吸の乱れや疲労の蓄積にどう対処するかを事前に把握することが肝要です。

可能であれば、複数回に分けてコース全体を把握することが、完走への確かな布石となります。

傾斜トレーニング・峠走など有効なトレーニング例

富士登山競走に向けたトレーニングでは、登坂に特化したメニューが不可欠です。

具体的には、傾斜のある坂道での反復走、いわゆる峠走が非常に効果的とされています。

標高差のあるコースを1時間以上かけて登ることで、脚力と心肺機能の両方を強化できます。

たとえば、標高差400から500メートル程度の峠道を選ぶと、負荷と持久力の両立が可能です。

都市部に住んでいて坂道練習が難しい場合は、トレッドミルを使用した傾斜設定の走行も代替手段となります。

最大傾斜15%の設定で時速6から8kmのペースを維持する練習が、実戦に近い負荷となります。

また、下半身の筋持久力を高めるために、ランジやスクワットといった補強トレーニングも取り入れると効果的です。

週1から2回の強度の高いトレーニングと、疲労をためすぎないリカバリーも計画的に行うことが重要です。

雨天や悪天候下での対策|富士登山競走の天候リスク

富士登山競走では、標高が上がるにつれて天候が急変するリスクが高まります。

特に八合目以降では気温が5度以下に下がることもあり、強風や霧、雨が加わると一気に体温が奪われます。

このため、防寒対策は必須です。

撥水性と通気性を兼ね備えたウィンドブレーカーやレインウェアの携帯が推奨されます。

また、シューズのグリップ性能も天候に左右されやすいため、濡れた岩場やザレ場でも滑りにくいアウトソールを選ぶことが求められます。

防水性と通気性のバランスを考慮し、濡れても足が冷えにくい素材や構造を選ぶと安心です。

さらに、レース前には最新の天気予報を確認し、気圧や風速の変化を把握しておくと安心です。

過去には雷雨により途中打ち切りとなった例もあるため、天候リスクは完走可否に直結する要素と認識すべきです。

完走者の体験談に学ぶ成功と失敗の分かれ道

実際に富士登山競走を完走したランナーの体験談には、多くのヒントが隠されています。

成功者の多くは、前半を抑えめに走り、後半に備えるというペース戦略を実践しています。

一方、五合目までに体力を使い果たし、八合目で関門に引っかかるパターンも頻出です。

また、装備の選択ミスによる体温低下や、補給不足によるエネルギー切れもリタイアの要因となっています。

完走者の中には「歩いて登りきる」区間をあえて設けることで、息を整える工夫をした人もおり、単にスピードだけでなく戦略性も重要であることがわかります。

SNSやブログ、YouTubeなどで情報を収集する際には、自分と同年代・同じレベルのランナーの体験談を参考にすることで、より現実的な課題や対策が見えてきます。

自分の課題と照らし合わせることが、完走の可能性を高める近道となります。

初心者が完走するための3つの戦略

富士登山競走を初めて走る方が完走を目指すには、3つの戦略が有効です。

第一に「計画的なペース配分」です。

序盤は余裕を持って走り、五合目以降に備える体力を確保します。

第二に「装備と補給の最適化」です。

軽量でありながら必要な防寒・防雨性能を備えた装備を選び、エネルギー補給のタイミングも事前にシミュレーションしておくことが大切です。

第三に「標高順応と実地練習」です。

事前に標高の高い場所での運動を経験し、呼吸や足の動きへの影響を把握することで、高地への対応力が向上します。

これらの戦略を意識することで、初心者であっても富士登山競走完走への可能性は確実に高まります。

富士登山競走の完走率&難易度:エントリー方法と参加資格まとめ

富士登山競走への出場は、ただのクリックだけでは叶いません。

特に山頂コースを目指す場合は、エントリーのスピード勝負や厳格な参加資格、見落としがちな注意事項に対応する必要があります。

本章では、一般的な申込み手順から、ふるさと納税やツアーを活用した特別枠の活用方法、さらにはリザルトから読み解く参加傾向まで、他では得られない実用的な情報を整理して紹介します。

確実に出場を勝ち取りたい方は、ぜひこの章を参考にして準備を進めてください。

エントリー方法と注意点

富士登山競走は、全国から多くのランナーが参加を希望する人気イベントであり、エントリーには「スピード」「条件」「準備」など、いくつかの重要な注意点があります。

エントリーは例年4月上旬に開始され、インターネット上の専用フォームから申し込みを行いますが、開始直後に定員に達することも珍しくありません。

そのため、事前に会員登録や決済情報の準備を済ませておくことが推奨されます。

また、山頂コースと五合目コースでは参加資格や制限が異なるため、自身のレベルや過去の実績に応じた選択が必要です。

さらに、エントリー時には健康状態の確認や誓約書への同意も求められます。

エントリー代金も年々変動しており、追加費用として保険料やシャトルバス代が必要になるケースもあるため、公式発表の最新情報を参照するようにしましょう。

山頂コースに出るための参加資格とは?

富士登山競走の山頂コースは、五合目コースよりも遥かに過酷な条件で行われるため、誰でも自由にエントリーできるわけではありません。

山頂コースに参加するには、過去3年以内に富士登山競走五合目コースを所定のタイム内で完走した実績、または運営が認める対象レースにおいて規定タイムをクリアした実績が必要です。

この「資格タイム」は公式サイトで毎年更新されており、たとえばフルマラソンでサブ3.5以内などが基準となる場合もあります。

初心者や未経験者にとっては、この条件が大きなハードルになりますが、五合目コースを完走してステップアップを目指すのが一般的なルートです。

また、山頂コースでは標高による健康リスクも高まるため、自己管理能力も含めて高いレベルが求められます。

ふるさと納税枠やツアー枠とは?

通常エントリーが難しい富士登山競走には、「ふるさと納税枠」や「ツアー枠」といった特別枠も用意されています。

ふるさと納税枠は、山梨県富士吉田市に所定の金額(例:5万円以上)を納税することで出走権を得られる制度で、通常のエントリーとは別枠で設定されます。

ツアー枠は、旅行会社が販売する大会公式ツアーに参加することでエントリーできる形式で、宿泊や交通機関とセットになっている場合が多く、遠方からの参加者にとって便利な手段となっています。

ただし、これらの特別枠も早期に定員に達する可能性があるため、募集開始時期や条件を事前にチェックしておくことが大切です。

ふるさと納税の使い道としても地元支援になるため、ランナーにとっても地域にとってもメリットのある仕組みといえるでしょう。

「エントリーできない」ケースの原因と対策

富士登山競走では、「エントリーできなかった」という声も多く聞かれます。

その主な理由としては、定員に達するスピードが非常に早いこと、インターネット環境の不備、または参加資格を満たしていないことなどが挙げられます。

特に人気の山頂コースでは、エントリー開始から数分で枠が埋まることもあり、アクセスが集中する時間帯にはシステムエラーが発生する場合もあります。

これに対しては、事前にログイン状態を確認しておく、回線の安定した場所からアクセスする、または複数のデバイスを用意しておくといった対策が有効です。

また、参加資格に関しても、過去3年以内の五合目コース未完走や認定レース不合格といった記録不足で除外されるケースがあるため、自分の記録や認定レースの確認を早めに行うことが重要です。

リザルトから見る特徴と傾向

富士登山競走のリザルト(結果データ)を分析することで、レースの難易度や傾向を客観的に把握することが可能です。

たとえば、過去の完走率を見ると、五合目コースでは70から80%前後である一方、山頂コースでは30から50%程度と大きく差があることがわかります。

特に天候や気温の影響を受けやすい山頂コースでは、年ごとの完走率にばらつきが見られ、好天時と悪天候時ではリザルトに顕著な違いが出ます。

また、年代別・性別の完走率や通過タイム、関門通過率などを確認することで、自身のレベルと照らし合わせた現実的な目標設定も可能です。

上位入賞者の傾向を見ると、トレイルランやウルトラマラソンの経験者が多く、やはり総合的な山岳レース経験が結果に大きく影響しているといえるでしょう。

富士登山競走の完走率&難易度:アクセスやオススメシューズ

大会当日の移動計画や装備の準備は、富士登山競走を無事に完走するための土台となります。

特に交通規制や駐車場の混雑、標高変化による天候の影響など、現地ならではの課題に対応するための事前対策は不可欠です。

本章では、アクセス手段の詳細や便利なシャトルバス、コースに適したシューズ選び、そして快適に走り切るための装備と荷物管理のコツを紹介します。

完走を目指すランナーにとって、当日の環境に適応するためのヒントが満載です。

大会当日の交通規制とアクセス方法まとめ

富士登山競走にスムーズに参加するためには、当日の交通規制や移動手段を事前に把握しておくことが欠かせません。

富士登山競走の開催日は、富士吉田市周辺で広範囲な交通規制が実施されます。

特にスタート地点である富士吉田市役所周辺やゴール付近となる五合目、あるいは山頂エリアへのルートでは、朝早くから車両通行止めになる区間が多く見られます。

そのため、公共交通機関の利用が強く推奨されており、最寄りの駅である富士山駅や河口湖駅からは大会当日限定のシャトルバスが運行されます。

また、大会当日は参加者・応援者ともに集中するため、早めの移動計画と交通規制情報の事前確認が必要です。

特にスタート時間が早朝であることから、前泊を検討するランナーも少なくありません。

運営から提供される交通案内の資料や最新の市役所発表を確認することが、混雑を避けてスムーズに移動するための鍵となります。

駐車場・シャトルバス情報

会場周辺の駐車環境とバス移動について理解しておくことで、当日の混雑や移動のストレスを軽減できます。

富士登山競走では、公式に指定された無料・有料の臨時駐車場が数か所用意されますが、台数には限りがあります。

大会当日は早朝から混雑が予想されるため、確実に駐車したい場合は、早い時間帯に到着することが求められます。

特に市役所周辺は駐車できないエリアも多く、周辺地域に設けられた駐車場からは大会専用のシャトルバスが運行されています。

これらのバスはスタート会場行き・ゴール地点対応のものがあり、事前予約が不要なケースもあるため、直前まで利用可能です。

また、家族や同行者が応援に来る場合も、同様の交通手段を利用することで移動の負担を軽減できます。

駐車場所やバス運行時刻は毎年変更されることがあるため、大会公式サイトの情報をこまめに確認することが重要です。

富士登山競走に適したシューズ・厚底は使える?

コースの特性に応じたシューズ選びは、完走率を大きく左右するポイントです。

富士登山競走において適切なシューズ選びは完走の可否を左右する重要な要素です。

特に山頂コースでは、前半が舗装路、後半が岩場やザレ場となるため、両方に対応したモデルが望まれます。

近年流行している厚底シューズはクッション性が高い一方で、足場の悪い区間では安定性に欠ける可能性があります。

実際、山頂付近のガレ場ではグリップ力や足首の可動性が重要視されるため、厚底を選ぶ際にはトレイル専用設計のものを選ぶことが推奨されます。

また、水はけが悪いと足が冷えてパフォーマンスに影響する可能性があるため、防泥性や通気性も重要なポイントです。

靴下との相性も試走などで事前に確認しておくと安心です。

シューズのソールがすり減っている場合は滑りやすくなるため、本番前には新調や整備も検討しましょう。

登山競走用の必須装備とパッキングのコツ

適切な装備と無駄のないパッキングは、レース中の快適さと安全性を確保するうえで欠かせません。

富士登山競走では、持ち物の軽量化と機能性の両立が求められます。

特に山頂コースでは、標高の上昇に伴い気温が低下し、風が強くなるため、防寒具として薄手のウインドシェルや手袋があると安心です。

また、突然の天候変化に備えて、撥水性のあるレインウェアやキャップも必須装備に含まれます。

補給面では、エネルギージェルや塩分タブレット、ソフトフラスクに入れたドリンクなど、コンパクトかつ即効性のあるアイテムを選びましょう。

パッキングにおいては、ザックの容量を必要最小限に抑えつつ、補給物や防寒具は使用頻度に応じて取り出しやすい場所に収納するのが効果的です。

身体への負担を減らすためにフィット感にも注意し、走行中に揺れが少ない構造のザックを選ぶと快適に走行できます。

荷物預かりや参加賞などの大会運営サポート

大会当日の運営支援を事前に把握しておくことで、不安なくレースに集中できます。

富士登山競走では、大会当日に参加者の荷物を預かるサービスが提供されています。

荷物はスタート地点で預け、ゴール地点で受け取る形式となっており、防水対策の袋などを自分で用意しておくと安心です。

預かりサービスの利用には指定のタグや袋が必要な場合があるため、受付時に配布される案内をしっかり確認しましょう。

また、大会参加者には毎年異なるデザインの参加賞が贈られ、過去には吸汗速乾素材のTシャツや記念デザインのフェイスタオルが配布された例もあります。

さらに、ゴール後には簡易的な更衣スペースや飲料・軽食の提供なども行われ、長時間の登坂で疲労した体を癒す配慮がなされています。

運営の手厚いサポートによって、初参加者でも安心して大会に臨むことができます。

【まとめ】富士登山競走の難易度と完走率を総括

富士登山競走は、単なるフルマラソンとは一線を画す、日本屈指のハードレースです。

厳しい制限時間、過酷な勾配、変化しやすい天候――すべてが完走のハードルを押し上げます。

しかし、しっかりとした走力と準備、そして計画的なトレーニングを積めば、初心者でも完走は不可能ではありません。

この記事で紹介した完走率の傾向や関門突破のコツ、装備や練習方法は、あなたの挑戦を現実的なものにする大きなヒントになるはずです。

富士登山競走は、挑戦する価値のあるレースです。

ゴールのその先に見える達成感を目指して、ぜひ一歩を踏み出してみてください。