群馬マラソンの難易度や完走率は知っておきたいポイントです。

毎年11月に開催される「群馬マラソン」は、フルマラソンに初挑戦する人から記録更新を目指すベテランランナーまで、多くのランナーに人気の大会です。

しかし一方で、「平坦そうに見えるけれど実際はどう?」「初心者でも完走できる?」「風が強いって聞いたけど本当?」といった“難易度”に関する疑問を抱える人も多くいます。

制限時間やエントリーの倍率に参加費も解説。

この記事では、群馬マラソンのコース特徴や高低差、完走率、風や気温など気象条件、参加者のリアルな口コミまでをもとに、群馬マラソンの「本当の難易度」に迫ります。

これから出場を検討している方も、ぜひ参考にしてください。

群馬マラソンの難易度は高い?コース攻略について

群馬マラソンに挑戦する前に、多くのランナーが気になるのが「この大会は自分にとって難しいのか?」という点です。

公式サイトではフラットなコースと紹介される一方、口コミでは“地味にきつい”という声も少なくありません。

初心者でも安心して走れるのか、あるいは記録狙いのランナーにとって有利なのか──本章では、群馬マラソンのコース構成や高低差、制限時間、気候、さらには風の影響まで多角的に掘り下げ、難易度の実態を明らかにしていきます。

群馬マラソンのコース概要と特徴

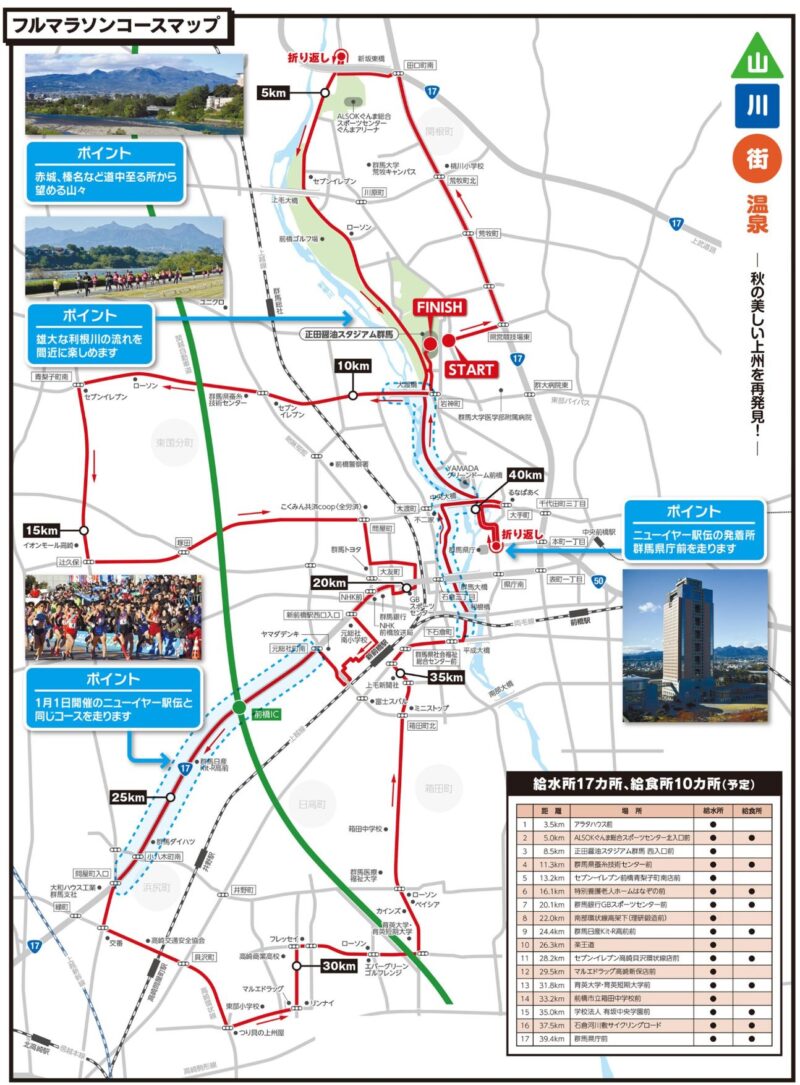

群馬マラソンは、群馬県前橋市と高崎市を舞台に開催される市民マラソンで、比較的走りやすいとされるフラットな都市型コースが特徴です。

しかし、実際にはコース内に細かなアップダウンが点在しており、特に10km付近や30km以降での高低差が、ランナーの体力を奪う要因となります。

スタートとゴール地点が異なるワンウェイコースであり、全体の流れは東から西への移動となります。

都市部を走る区間は道幅も広く、序盤はスムーズに進行できますが、中盤以降の郊外や河川敷エリアでは風の影響を受けやすい点に注意が必要です。

また、ニューイヤー駅伝のコースを一部使用するなど、群馬らしい要素も取り入れられており、沿道には地元の紅葉や名所などを楽しめる景観が広がります。

観光とスポーツを同時に味わえる大会としての魅力も備えており、全体としては戦略的に走れば記録も狙える一方、地味な起伏を軽視すると苦戦を強いられるバランス型のコース構成となっています。

高低差とアップダウンの影響

群馬マラソンの難易度を語るうえで外せないのが、地味ながらも確実に足に影響を与える高低差とアップダウンです。

大会公式の高低図では目立った急坂は確認できませんが、実際に走ると10km付近から14kmにかけての長い上り坂や、30km以降の細かなアップダウンが体力を消耗させます。

特に後半の足が重くなるタイミングでの坂道は、ペースを維持するのが難しくなる要因となりやすく、ペース配分の誤りが完走を遠ざけます。

また、坂そのものの角度は緩やかでも、長時間の上りが精神的に与える影響は軽視できません。

平坦に見えるため油断しがちですが、後半で一気に足が止まるリスクが高まるため、事前に区間ごとの起伏を把握しておくことが重要です。

特に初心者にとっては、こうした累積疲労の影響が大きく、普段の練習では平地のみで終わらせないことが攻略の鍵となります。

完走率と制限時間のデータから見る難易度

| 関門 | 距離 | 閉鎖時刻 |

|---|---|---|

| 〈第1関門〉敷島タクシー前 | 8.2km | 10:20 |

| 〈第2関門〉群馬県蚕糸技術センター前 | 11.3km | 10:47 |

| 〈第3関門〉イオンモール高崎前 | 15.2km | 11:19 |

| 〈第4関門〉群馬銀行GBスポーツセンター前 | 20.1km | 11:58 |

| 〈第5関門〉群馬日産Kit-R高前前 | 24.4km | 12:33 |

| 〈第6関門〉サンライフ高崎前 | 27.3km | 12:56 |

| 〈第7関門〉マルエドラッグ高崎新保店前 | 29.5km | 13:14 |

| 〈第8関門〉前橋市立箱田中学校前 | 33.2km | 13:44 |

| 〈第9関門〉医療法人相生会わかば病院前 | 35.7km | 14:05 |

| 〈第10関門〉日本トーターグリーンドーム前橋前 | 40.0km | 14:40 |

群馬マラソンの制限時間はフルマラソンで7時間と、国内の都市型マラソンの中でも比較的余裕を持った設定となっています。

この時間設定からも、初心者でも完走しやすい大会としての位置づけが見て取れます。

過去の大会データを見ると、完走率は毎年90%を超えており、初参加のランナーにも優しい大会設計がなされていることがわかります。

ただし、この数字には後半で失速するランナーが多いという事実も隠されています。

特に30km以降の風やアップダウンによって、計画的なペース管理ができなかったランナーは大きくタイムを落とす傾向があります。

また、関門が複数設定されており、遅れを取り戻しにくい構成である点にも注意が必要です。

完走率の高さに安心しすぎると、後半で歩いてしまうケースも見られます。

しっかりとした事前準備と戦略が求められる大会といえるでしょう。

後半の下り基調と風の影響

群馬マラソンの後半は比較的下り基調であることから、記録を狙うランナーにとって有利な区間とされています。

しかし、単純な下りとは異なり、脚にかかる衝撃やフォームの維持にも注意が必要です。

さらに厄介なのが「赤城おろし」と呼ばれる季節風で、30km以降の北向き直線区間では強烈な向かい風に悩まされることがあります。

この風は年によって強弱がありますが、体感的には走行ペースを10から20秒/km落とすほどの影響があり、対策をしていないと一気にリズムを崩す要因となります。

リズムが崩れるとフォームが乱れ、結果として足が止まる、タイムが落ちるといった問題を引き起こすため注意が必要です。

特に、体力が尽きかけた終盤での強風は精神的にも堪えるため、風を想定した練習や装備の準備が求められます。

防風対策や低重心の走りを意識することで、風の影響を最小限に抑えることが可能です。

気候と開催時期の特徴

群馬マラソンは毎年11月上旬に開催され、朝の気温は5から8度、日中でも12から15度程度と、マラソンに適した涼しい気候が特徴です。

ただし、晴天時には日差しが強くなることもあり、気温以上に体感温度が高く感じられることもあります。

また、群馬特有の乾燥した空気は、汗の蒸発を早めて体温調整を狂わせる可能性があります。

そのため、脱水リスクが高まり、水分補給のタイミングにも注意が必要です。

さらに、11月の気温は日中と朝晩で大きく差があり、スタート時の寒さとゴール時の気温上昇を想定した服装の選択も重要となります。

気候が安定しているとはいえ、風の影響や日射の強さなど、天候による体への負担を軽視せずに準備を進めることが、無理なく走りきるポイントになります。

結果データを分析

過去の群馬マラソンのリザルトを見ると、完走者の平均タイムはフルマラソンで4時間40分前後となっており、全国平均と比べても大きな差はありません。

しかし、サブ4(4時間以内)達成率がやや高い傾向にあることから、中から上級者にとっては比較的タイムを出しやすい大会と考えられます。

これは後半に下り基調があること、道幅が広く渋滞が少ないこと、給水やエイドが適切に配置されていることが要因とされています。

加えて、スタート時の気温が低く、序盤の無理なオーバーペースを防げる環境も好影響を与えています。

ただし、完走率の高さに油断すると、気象条件や地味なアップダウンに苦戦する恐れがあります。

中盤以降の風や脚への負荷に備えず、後半で歩いてしまうケースも見られます。

自分の過去の大会結果と比較しながら、どのようなペース設計が有効かを見極めることが、目標達成への鍵となります。

群馬マラソンの難易度:口コミや気温について

群馬マラソンはその走りやすさから人気の大会として知られていますが、実際に走ってみると、公式情報だけではわからない“体感的な難易度”に驚かされることも少なくありません。

特に風や気温差、細かなアップダウンなど、細部にこそ難しさが潜んでいます。

この章では、過去参加者の口コミや大会当日の気象条件、エイドやペーサーといったサポート体制までを含め、群馬マラソンの難易度をさまざまな角度から分析していきます。

過去参加者の口コミや評判のまとめ

群馬マラソンに参加したランナーの口コミを見ていくと、「走りやすい」「記録を狙いやすい」といった肯定的な意見が多く見られます。

一方で、「思ったよりもアップダウンがある」「風が強くて後半がつらかった」といった指摘もあり、実際に走った人だからこそ分かる“事前情報との違い”が明らかになります。

初参加の方にとっては、コースマップや公式情報だけでは把握しきれない体感的な難しさがあるようです。

また、沿道の応援の温かさや、給水・給食の充実さに好意的な声が寄せられており、運営面での安心感も伺えます。

中には「参加賞のTシャツが実用的だった」「地元の雰囲気が心地よかった」といった細かい視点での評価もあり、ランナーの満足度は総じて高い印象です。

こうした口コミは、コース攻略のヒントだけでなく、参加を決める判断材料としても大いに参考になります。

コースの走りやすさ・混雑具合(リバーサイド)

特に都市型マラソンでありがちな“スタート直後の渋滞”が少ないのは、ストレスを感じにくい大きなポイントです。

マイペースで走りやすい環境が整います。

特に都市型マラソンでありがちな“スタート直後の渋滞”が少ないのは、ストレスを感じにくい大きなポイントです。

ただし、30km以降のリバーサイドでは風だけでなく日差しの強さや気温差によって走行ペースが乱れる可能性があり、天候への備えも必要となります。

また、折り返しが少ないワンウェイ構成のため、視覚的な変化を感じにくく、精神的に単調になりやすい点も考慮しておくとよいでしょう。

交通規制や沿道の応援について

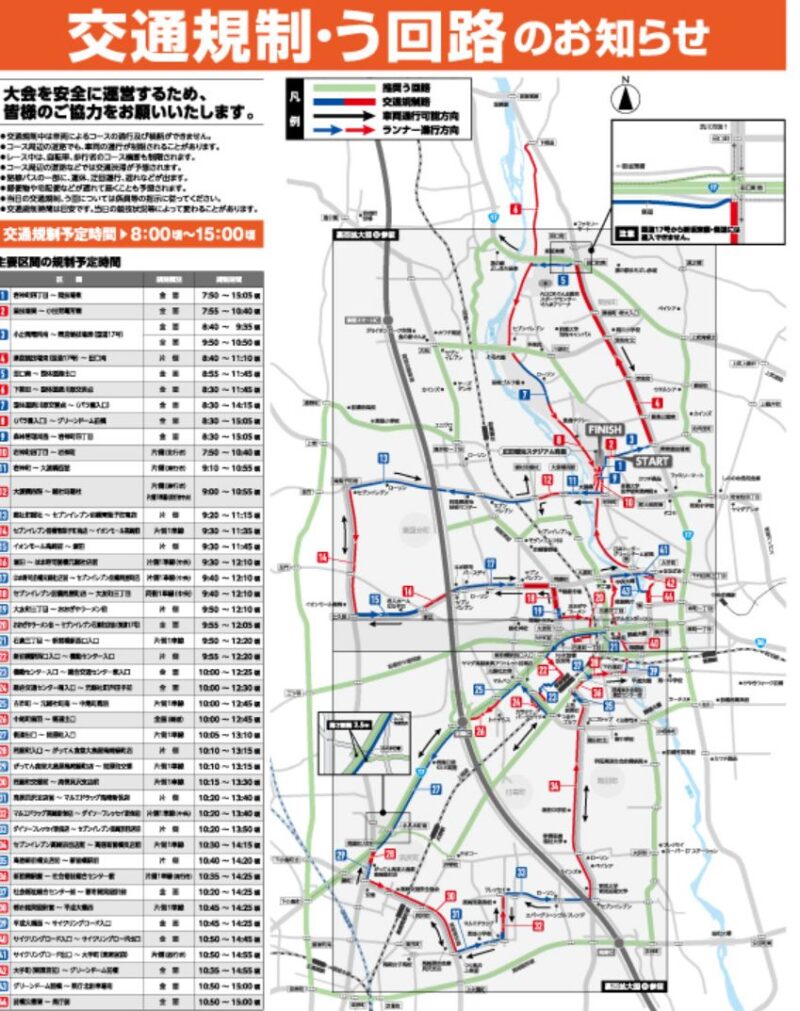

群馬マラソンは都市部と郊外をまたぐコース設計のため、広範囲にわたる交通規制が実施されます。

前橋・高崎エリアの主要道路が一部通行止めとなり、公共交通機関の利用や事前の交通手段の確認が必要です。

応援を受ける予定がある場合は、家族や友人のためにも応援ポイントまでのアクセスルートを事前に把握しておくことをおすすめします。

沿道の応援については、地元住民の協力が非常に手厚く、特に市街地や住宅街では多くの人が旗を振って声援を送ってくれます。

地方大会でここまでの応援が得られるのは珍しく、参加者からは「心の支えになった」という声も多く寄せられています。

また、ボランティアの方々の誘導や給水サポートも丁寧で、初心者でも安心して走れる環境が整っていることが魅力の一つです。

赤城おろしと気温変化の影響

群馬マラソンにおける最大の自然要因として「赤城おろし」が挙げられます。

これは群馬県特有の北風で、秋から冬にかけて勢力を増すため、大会当日も30km以降の河川敷エリアで強く吹くことがあります。

特に北向きに進む直線区間では向かい風となり、ランナーの体力を容赦なく奪っていきます。

この風は一定方向から吹き続けるため、風を遮るものが少ない場所ではフォーム維持が困難になります。

さらに、群馬特有の寒暖差も無視できません。

スタート時は5度前後でも、日中は15度近くまで上がることがあり、気温の変化が体調や装備選びに影響を及ぼします。

気象条件に応じたウェアのレイヤリングや、発汗と体温調整を両立できる素材選びが不可欠です。

このような気象的特徴を知っておくことで、レース当日の対応力が格段に高まります。

汗冷え対策とエイドの活用法

群馬マラソンでは気温差や乾燥による汗冷えに注意が必要です。

走っている間は気づきにくいものの、給水時や向かい風にさらされるタイミングで一気に体温を奪われる可能性があります。

特にウィンドブレーカーなどの脱着がしづらい装備を着たまま走ると、内部の蒸れが冷えの原因となることがあります。

そのため、吸湿速乾性に優れたウェアや、薄手で調節しやすいアウターを選ぶとよいでしょう。

また、群馬マラソンでは2kmから3kmごとにエイドステーションが設けられており、水分や補給食の提供が手厚く行われています。

寒さで食欲が落ちやすい中でも、バナナやチョコレート、地元特産品など種類が豊富にそろっているため、自分に合った補給計画を立てることが可能です。

こうした細やかな運営は、レース後半の失速防止にもつながります。

ペーサーの有無と利用方法

群馬マラソンでは、フルマラソンの部に公式ペーサーが配置されており、目標タイムごとに設定されたペース(例:4時間のペーサーは約5分40秒/km)で走行をサポートしてくれます。

主に3時間、3時間30分、4時間、4時間30分、5時間といった目安で走るグループが用意されており、自分の実力や目標に応じて適切な集団に加わることが可能です。

ペーサーは目立つ風船やビブスを身につけているため視認性が高く、レース中の位置取りにも役立ちます。

特に初参加の方やペース配分に不安があるランナーにとっては、大きな安心材料となるでしょう。

加えて、ペーサーの後方について走ることで風の抵抗をやや軽減できるという利点もあります。

とはいえ、ペーサーに頼りすぎず、自分のコンディションや走力と照らし合わせながら調整する意識も忘れないことが大切です。

群馬マラソンの難易度:エントリー情報と準備

群馬マラソンに参加するには、エントリーの方法や時期、倍率などを事前に把握しておくことが欠かせません。

また、参加費やアクセス、宿泊の有無によって準備内容が大きく変わるため、出場計画を立てる段階からしっかりとした情報収集が求められます。

本章では、エントリー手順や準備のポイントはもちろん、初心者が特に気になる登り坂や風への対策、さらには地域ならではの参加賞についても詳しく解説します。

これから申し込む方、すでにエントリーを終えた方のどちらにとっても役立つ内容をまとめました。

エントリー方法と倍率

群馬マラソンのエントリーは、公式サイトまたはランネットなどの外部サービスから行うことができます。

毎年7月から8月頃に募集が開始され、先着順で定員に達し次第締め切られます。

フルマラソン、10km、ウォーキングなど種目ごとに定員が異なり、特にフルマラソンは人気が高いため、エントリー開始直後の申し込みが推奨されます。

過去の傾向から見ると、フルマラソンの倍率はおおよそ1.2から1.5倍程度とされており、都市型マラソンの中では比較的参加しやすい部類に入ります。

ただし、定員は年によって変動するため、最新情報は事前に公式サイトで確認しておくことが重要です。

また、近年はふるさと納税枠や地元優先枠も用意されており、一般枠よりも確実に出場したい方にとって有効な選択肢となっています。

ふるさと納税枠は、自治体が指定するポータルサイトから所定の寄付を行うことで利用でき、希望する参加種目を選択する仕組みです。

手続きはインターネット上で完結でき、通常のエントリーよりも定員に達しにくいため、早期に確保したい方に適しています。

参加費やふるさと納税枠について

群馬マラソンのフルマラソン参加費は、近年では10,000円前後で設定されています。

10km部門やウォーキング部門はそれよりも安く、5,000円前後が目安です。

参加費にはナンバーカードや計測チップ、給水や給食、完走メダル、参加賞、大会運営費や保険料などの各種サービスが含まれており、コストパフォーマンスは比較的高いと言えるでしょう。

また、ふるさと納税を通じて参加権を得ることも可能で、一定額を寄付することでエントリー権が確保されます。

ふるさと納税枠は先着ではなく、枠が埋まり次第終了となるため、早めの申し込みが求められます。

さらに、寄付額の一部が自治体の地域振興に使われるため、マラソンを通じて地域貢献もできるというメリットがあります。

参加人数やアクセス、日帰り参加の可否

群馬マラソンには例年1万人を超えるランナーが参加し、そのうちフルマラソン参加者は6,000から7,000人規模です。

会場へのアクセスはJR新前橋駅が最寄りで、東京方面からも新幹線や在来線を使って日帰り参加が十分に可能な立地です。

大会当日は駅から会場までのシャトルバスや臨時バスが運行されることが多く、アクセスの利便性は高いといえます。

宿泊を検討する場合は、前橋市内や高崎市内にビジネスホテルが多数あるため、早めに予約をしておけば安心です。

また、駐車場は事前予約制の場合が多いため、自家用車での来場を予定している方は注意が必要です。

日帰りは交通費を抑えつつ参加できる利点がある一方、当日の移動に体力を奪われる可能性があります。

宿泊は余裕を持った行動ができる反面、費用と事前準備が増えるため、自分のスケジュールや体力に応じて選ぶとよいでしょう。

いずれの参加形態でも、事前の計画が成功の鍵を握ります。

前半の登り対策と後半の風対策

群馬マラソンの攻略には、前半の登り坂と後半の風への対応が欠かせません。

スタートから10km付近まではおよそ30から40メートルの高低差を含む緩やかな上り基調となっており、体力を温存しながらリズムよく走る必要があります。

無理にペースを上げると後半に響くため、呼吸を乱さず淡々と登る意識が重要です。

一方で、30km以降のリバーサイド区間では赤城おろしと呼ばれる強風が吹くことが多く、特に向かい風になる直線区間ではスピード維持が困難になります。

このため、日頃から風のある環境での練習や、低重心のフォームを意識した走りを取り入れておくと有効です。

また、エネルギー切れを防ぐため、30km以降に向けた補給のタイミングをシミュレーションしておくことも完走率を高める鍵となります。

練習会やシミュレーションの活用

本番に向けた準備として、主催者や地域ランニングクラブが開催する練習会を活用するのは非常に有効です。

特に、コースの一部を実際に走ることができる試走イベントでは、地形の特徴やペース配分の感覚を事前に体験できます。

また、30km走やビルドアップ走などの実践的な練習会もあり、レース本番を想定したトレーニングが可能です。

さらに、自主的な練習でもコースの高低差や風向きを踏まえたコース設定を行い、気象条件や補給のタイミングを含めたレースシミュレーションを意識すると効果的です。

近年はオンライン型のバーチャル練習会やGPSアプリを使ったペース管理など、遠方の方でも参加しやすいツールも増えており、自分に合った準備方法を選択できます。

参加賞やTシャツについて

群馬マラソンでは毎年、参加者全員にオリジナルデザインのTシャツや参加賞が配布されます。

Tシャツは吸汗速乾素材を用いたスポーツ仕様で、デザインも群馬県らしさを反映したものが多く、ランナーからは「実用的で普段使いしやすい」と好評です。

加えて、完走者にはメダルやフィニッシャータオルが贈られるほか、地域特産品がもらえる抽選イベントも実施されることがあります。

これらのグッズは単なる記念品ではなく、モチベーションの維持や思い出づくりにもつながる要素となります。

なお、参加賞は大会前日の受付時に配布される場合が多く、デザインは過去に群馬県のマスコットや赤城山をモチーフにしたものなどがあります。

当日の荷物の扱いや受け取り方法も事前に確認しておくとスムーズです。

【まとめ】群馬マラソンの難易度を総括

群馬マラソンは一見フラットな印象ながらも、実は細かいアップダウンや赤城おろしによる向かい風など、攻略には戦略と準備が必要なコースです。

しかし、後半にかけての下り基調や整った大会運営、充実したエイド、ペーサーの存在など、完走や記録を狙いやすい要素も多数そろっています。

初心者でもしっかりと対策をすれば完走が見込めますし、中・上級者には自己ベストを狙える高速コースとしての魅力も十分です。

今回の記事を参考に、自分の走力や目的に合った準備を整え、ぜひ群馬マラソンを存分に楽しんでください。