神戸マラソンの難易度うあ完走率に焦点をあて、コースの特徴や注意点、過去の完走データをもとにリアルな難易度を徹底解説します。

初心者でも完走可能かどうかの目安や、実際の攻略法、体験談、さらにはエントリー方法や当日の流れまでを網羅。

制限時間や関門に高低差なども解説。

エイドやexpoに参加賞なども知っておきましょう。

この記事を読めば、人気の神戸マラソンに向けてどんな準備が必要なのかが明確になります。

マラソン初心者の方から経験者まで、安心して大会に臨むためのヒントが満載です!

神戸マラソンの難易度&完走率:コースの特徴と攻略ポイント

神戸マラソンの完走を目指すうえで、コースの特徴や難易度を正しく理解することは極めて重要です。

起伏のあるポイントや後半の失速を防ぐための準備、さらには給水のタイミングや風の影響まで、攻略のヒントは細部に隠されています。

この章では、完走率を高めるために押さえておきたい地形の特性、戦略的な走り方、そしてサポート体制などを詳しく解説します。

自分に合った走り方を見つける手がかりとして、ぜひ参考にしてください。

神戸マラソンのコースの全体像と特徴

神戸マラソンは、神戸市役所前をスタートし、明石海峡大橋手前の大蔵海岸で折り返し、再び神戸の中心部に戻ってゴールする都市型フルマラソンです。

海岸沿いを走る区間が多く、風景の美しさと開放感が大きな魅力です。

都市部から住宅地、海岸線と変化に富んだコース構成になっており、景観の変化や沿道の応援によって、走る楽しさを感じやすい設計です。

道路幅も比較的広く、混雑はやや緩和されているものの、序盤はスタートブロックによって密集する場面も見られます。

また、沿道の応援が途切れにくく、モチベーションを維持しやすい環境が整っています。

公共交通機関からのアクセスも良好で、遠方からの参加者にとっても利便性の高い大会です。

高低差とポイント

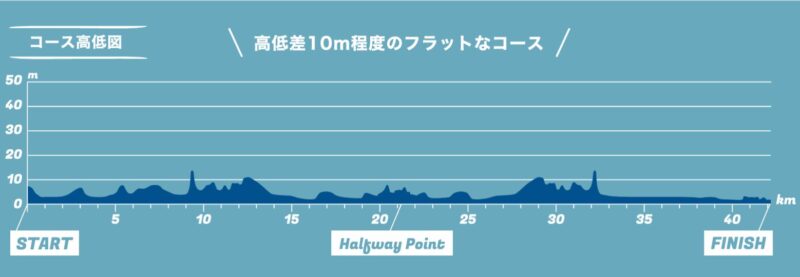

神戸マラソンのコースは基本的にフラットですが、いくつかのアップダウンが存在し、それらが完走に影響を与えることがあります。

特に注意が必要なのは、須磨エリアに差し掛かる手前の高架橋や、30km以降に出現する神戸大橋です。

これらの上り坂は短いものの勾配があり、後半の体力を奪われやすいポイントとなります。

また、海沿いのコースは風の影響を受けやすく、特に午前中の向かい風が体感的な難易度を引き上げることがあります。

細かな高低差は公式サイトで確認できますが、事前に試走する、あるいは地形を想定してトレーニングに組み込むことが推奨されます。

フラットなコースと侮らず、適切な対策を行うことが完走成功への鍵となります。

難所はどこ?攻略ポイントを解説

神戸マラソンにおける最も大きな難所は、30km以降に訪れる神戸大橋です。

この地点は距離的にも疲労がピークに達するため、勾配のある上り坂が身体的・精神的なハードルになります。

その他にも、須磨の高架橋や西舞子周辺の細かなアップダウンも中盤に疲労を蓄積させる要因です。

特筆すべきは給水所の配置と混雑です。

特に前半の給水所は参加人数の多さから混み合いやすく、スムーズに水分補給ができないケースもあります。

攻略のポイントは、あらかじめ給水位置を把握し、無理に密集地帯で取らない工夫をすることです。

難所を把握し、意識的にペース配分と補給計画を立てることが完走に直結します。

神戸マラソンの攻略に必要な準備と対策

神戸マラソンを攻略するためには、事前の入念な準備が欠かせません。

まず最も重要なのはペース管理と補給計画の立案です。

特に初心者の場合、前半の飛ばしすぎによる後半の失速が完走を難しくする大きな要因となります。

日頃から30km以上のロング走に慣れておくことが理想ですが、少なくとも20km程度のペース走やビルドアップ走を継続して取り入れることで体力の土台が作れます。

さらに、大会当日の気象条件を想定した装備選びも重要です。

神戸マラソンは11月開催のため、朝夕の冷え込みと昼間の温度上昇に対応できるウェアが求められます。

レース前の食事や睡眠管理も含め、生活全体を調整することで完走率は格段に向上します。

なお、準備内容を「トレーニング」「装備」「当日の流れ」の3つに分類し、計画的に進めると効率的です。

ペースメーカーの活用法

神戸マラソンでは、制限時間内完走を目指すランナー向けに複数のペースメーカーが配置されています。

一般的にはサブ4(4時間切り)、サブ4.5、サブ5、サブ6といった目標時間ごとに異なるカラーの風船やビブを着用しており、視覚的に認識しやすい設計となっています。

ペースメーカーを活用する最大のメリットは、自分のペースを一定に保ちやすい点にあります。

特に集団で走ることで風の影響を抑えたり、精神的な孤独感を軽減したりと、初心者にとっては大きな支えになります。

たとえば、サブ5のペースメーカーと一緒に走ることで一定のリズムを維持でき、30km以降も無理なく走り切れたという参加者の声もあります。

ただし、人気のあるペース帯は周囲が混雑しやすいため、自分の走力やスタートブロックと照らし合わせたうえで活用することが大切です。

必要に応じて一時的に前後を調整する柔軟さも求められます。

難易度を総合的に考察する

神戸マラソンの難易度は、国内主要都市マラソンの中では「中程度」と評価できます。

コース自体は比較的フラットで走りやすいものの、30km以降の神戸大橋や強風、後半の疲労蓄積といった要素が完走への壁となり得ます。

完走率は例年おおむね95%前後と高水準であり、2023年大会においても94.8%という結果が報告されています。

初参加者や初心者にとっても現実的な目標が立てやすい大会といえます。

加えて、沿道の応援、ペースメーカーの配置、エイドの充実度など、ランナーに対するサポート環境が整っている点も評価材料の一つです。

一方で、スタート直後の混雑やトイレの行列、給水所での混み合いなど、大規模大会ならではの課題も存在します。

これらを含めた総合的な視点で準備と対策を講じることで、神戸マラソンをより安全かつ楽しく走りきることが可能となります。

神戸マラソンの難易度&完走率:完走できるか不安なあなたへ

「神戸マラソンを完走できるか不安…」そんな気持ちを抱えている方は少なくありません。

しかし、正しい情報をもとに準備すれば、完走は決して夢ではありません。

本章では、過去の完走率データや平均タイム、初心者でも安心して走りきるための目安ペースなどを詳しく解説します。

さらに、完走証の受け取り方や、当日の走り方のアドバイスまで網羅しています。

自信を持ってスタートラインに立つために、次の情報をしっかりとチェックしていきましょう。

完走率は?過去のデータから見る傾向

神戸マラソンの完走率は、例年90%台と非常に高い水準を維持しています。

たとえば、2023年大会の完走率は94.8%であり、他の主要都市マラソンと比較しても高い傾向にあります。

この数値は、コース設計のフラットさや制限時間の余裕、充実したサポート体制などが影響していると考えられます。

特に、エイドの頻度や沿道からの応援がランナーを支えている点は見逃せません。

一方で、天候や体調不良によるリタイアも一定数見られるため、準備を怠ると完走が難しくなることも事実です。

また、年ごとの天候変化によっても完走率には多少の変動があります。

これらの背景を踏まえ、自身のレベルと照らし合わせて挑戦を検討することが大切です。

詳細は大会公式サイトなど信頼できる情報源を確認することをおすすめします。

平均タイムはどれくらい?

神戸マラソンにおける平均タイムは、男性で約4時間45分、女性で約5時間10分とされています。

この数字は全国的なフルマラソン平均と大きくは変わらず、標準的なレベルといえます。

ただし、タイム分布には大きな幅があり、3時間台でゴールするランナーから6時間台の完走を目指す人まで幅広い層が参加しています。

大会側は制限時間を7時間に設定しているため、完走に必要なペースは1kmあたり約10分です。

これにより、初めてフルマラソンに挑戦するランナーでも安心してチャレンジできる設計となっています。

また、ペースメーカーが各タイム帯に配置されていることもあり、自分の目標に合わせてペースを維持しやすい環境が整っています。

平均タイムはあくまで目安ですが、自分の練習成果と照らし合わせて準備を進める参考となるでしょう。

初心者でも完走できる?制限時間と目安ペース

神戸マラソンは、制限時間が7時間に設定されており、初心者でも完走が十分に可能な大会です。

この制限時間は、1kmあたりの平均ペースで約8分30秒から9分で走ればよい計算となり、速さよりも持久力が求められます。

特に歩きながらの参加や、途中でストレッチや補給を挟むスタイルでも時間内に完走することが可能です。

実際、多くの初心者ランナーがマイペースでフィニッシュラインにたどり着いています。

一方で、関門の通過タイムには一定の制限があるため、極端にペースが落ち込まないよう注意が必要です。

特に後半に備えてエネルギーを温存し、途中のエイドでしっかり補給する戦略が有効です。

完走のためには、週1から2回の継続的なジョギングと、月1回以上の長距離練習を組み合わせることが理想的です。

完走証や結果の確認方法

神戸マラソンでは、完走者に対して公式な完走証が発行されます。

大会当日、フィニッシュライン通過後に即時発行されるデジタル完走証と、後日(通常は数週間以内)郵送される紙の完走証の2種類が存在します。

デジタル完走証には、総合タイム、各通過地点のラップタイム、ネットタイムなど詳細な記録が記載されており、スマートフォンやPCから確認・保存が可能です。

さらに、大会公式サイトでは、ナンバーカードを入力することで、順位や完走率なども確認できます。

SNSや専用アプリを使えば、友人や家族もリアルタイムでランナーの位置を把握することができる仕組みも整っています。

こうした情報公開の透明性は、参加者にとって信頼性の高い運営体制を象徴しています。

なお、記録に誤りがあった場合は、大会事務局に問い合わせることで修正が可能です。

初心者向けの走り方&アドバイス

初心者が無理なく完走を目指すには、当日の走り方に工夫が必要です。

神戸マラソンに初挑戦するランナーにとっては、事前の準備だけでなく当日の走り方も重要です。

スタート直後は周囲の雰囲気に流されてオーバーペースになりやすいため、最初の5kmは控えめに走ることをおすすめします。

また、沿道の応援や美しい海岸風景が続く中盤では、気分が高揚しすぎてエネルギーを使い切ってしまうケースもありますので、冷静なペース配分が必要です。

30km以降は神戸大橋の上り坂を含めた後半の山場が待ち構えているため、序盤から無理なくエネルギーを温存しておくことが完走のカギとなります。

さらに、給水所では立ち止まってしっかりと水分と補給食を取り、足を止めることでリズムが崩れないよう注意が必要です。

天候や気温の変化にも対応できるウェア選びや、事前の試走ができれば、より万全な状態で本番を迎えられるでしょう。

神戸マラソンの難易度&完走率:マラソン実践テクニック

神戸マラソンを安全かつ確実に完走するためには、走力だけでなく実践的な知識と戦略が求められます。

給水や関門対策、スタート前の段取りまで、細かな準備が結果を大きく左右するのです。

このセクションでは、初心者から経験者までが押さえておきたい「現場で使えるテクニック」にフォーカスしてご紹介します。

事前に知っておくだけで、当日の不安を大きく減らせる情報が満載です。

完走への一歩を確かなものにするために、ぜひ最後までご覧ください。

エイドの活用方法と給水対策

神戸マラソンでは、5kmごとに設置されるエイドステーションが、ランナーの体力維持と安全な完走をサポートしています。

基本的な給水(スポーツドリンク・水)に加え、一部のエイドではバナナやチョコレート、塩分補給用の食材も提供されます。

混雑するエイドでは立ち止まることも多いため、事前に給水所の位置や混雑するタイミングを把握しておくとスムーズです。

自分の補給タイミングと合わない場合は、携帯ジェルなどで代用する準備も重要です。

なお、冬場開催の大会であっても脱水症状は起こりやすいため、こまめな水分摂取を心がけましょう。

また、混雑を避けるために、できるだけテーブルの後方や右端を狙ってアクセスするのが効果的です。

これは、先頭付近に人が集中しやすいため、比較的空いている位置から給水できるためです。

関門の場所と通過のコツ

| No. | 関門場所 | 距離(km) | 閉鎖時刻(予定) |

|---|---|---|---|

| 1 | 御旅公園 | 3.8 | 10時00分 |

| 2 | 工業技術センター | 8.1 | 10時36分 |

| 3 | 須磨浦公園駅 | 11.3 | 11時03分 |

| 4 | 舞子公園 | 17.5 | 11時56分 |

| 5 | 大蔵海岸西 | 20.9 | 12時26分 |

| 6 | 舞子駅 | 23.9 | 12時53分 |

| 7 | 垂水下水道処理場 | 27.1 | 13時23分 |

| 8 | 須磨浦公園駅 | 30.5 | 13時56分 |

| 9 | 須磨海浜公園 | 32.7 | 14時18分 |

| 10 | 駒ヶ林会館 | 35.4 | 14時46分 |

| 11 | 中央卸売市場 | 40.1 | 15時37分 |

神戸マラソンには、制限時間を超えて走行を続けることができない「関門」が複数設定されています。

主な関門は10km、20km、30km、35km、40km付近などに位置し、それぞれに通過制限時間が設けられています。

関門を通過できなかった場合はその場で競技終了となるため、タイムマネジメントが重要です。

通過制限時間はスタートの号砲から計算される「グロスタイム」基準であるため、スタートブロックが後方の方はその分を見越して余裕を持ったペース配分が求められます。

なお、グロスタイムとは号砲からの経過時間、ネットタイムは自身がスタートラインを通過した時点からの時間を指します。

関門ギリギリでの通過を防ぐためにも、前半からやや余裕を持ったペースで進行し、後半に備えることが理想的です。

各関門の位置と制限時間は大会公式サイトで事前に確認しておくと安心です。

ブロック分けとスタート時間の注意点

神戸マラソンでは、申告タイムに応じたスタートブロック分けが採用されており、スタートの整列順に大きな影響を及ぼします。

スタートはウェーブ方式ではないため、後方ブロックになるとスタートラインを越えるまでに10分から15分程度かかることもあります。

そのため、関門のグロスタイム制限に対して注意が必要です。

また、周囲のペースに流されやすいため、自分の目標ペースを明確にし、序盤で無理のない走りを意識しましょう。

加えて、ブロックごとの整列時間や入場締切時間が設定されており、時間に遅れると最後尾からのスタートになる可能性があります。

スムーズなスタートを切るためには、当日のアクセス手段や会場入り時間を事前に計画し、余裕を持って行動することが求められます。

荷物預け・更衣室の利用ガイド

大会当日は、荷物預けサービスが整備されており、スタート地点周辺での混雑緩和に役立っています。

荷物は指定の袋に入れて所定のエリアに預ける形式で、預けられる時間や場所もあらかじめ決められています。

貴重品の管理には注意が必要で、現金やスマートフォンなどの高価な持ち物は自己管理が基本です。

また、更衣室(神戸国際展示場)も会場周辺に設けられており、天候が悪い場合でも安心して着替えができるよう配慮されています。

大会によっては仮設トイレと兼用スペースになることもあるため、利用時間帯には余裕をもって行動することが望ましいです。

特に女性ランナーにとっては、混雑回避のための早めの行動や携帯用防寒グッズの持参が有効です。

なお、こうした準備はすべてのランナーにとってストレス軽減につながるため、性別に関係なく早めの行動を意識しましょう。

expoでの受付と前日準備

神戸マラソンの受付は、大会前日に開催される「ランナー受付&神戸マラソンEXPO」で行われます。

ここではゼッケンや計測チップ、参加賞などを受け取ることができます。

受付会場では、大会スポンサーのブースや地元企業による展示、ランニンググッズの販売などもあり、マラソン前日でありながら楽しめるイベントとなっています。

ただし、受付は大会当日には一切できないため、スケジュール管理が非常に重要です。

遠方からの参加者は、交通手段や宿泊先を含めた移動計画を余裕を持って立てる必要があります。

また、受付後にはコースマップの最終確認や、当日の持ち物チェックリストを再確認しておくと安心です。

万全の状態で本番を迎えるために、EXPOを単なる受付イベントとしてではなく、レース成功のための最終準備の場として活用しましょう。

神戸マラソンの難易度&完走率:エントリーなど基本情報まとめ

神戸マラソンに参加したいと考えたとき、まず気になるのが「エントリー方法」や「当選倍率」、さらには参加にかかる費用や手続きの流れではないでしょうか。

本章では、初めての方でも安心して準備ができるよう、エントリーの仕組みや各種参加枠の特徴、抽選の傾向を詳しく解説します。

加えて、交通規制や参加賞など、他ではあまり語られない実用的な情報も取り上げます。

申し込み前に知っておくべきポイントを、ここでしっかり押さえておきましょう。

エントリー方法と抽選倍率

神戸マラソンのエントリーは、例年5月頃から受付が開始され、インターネットを通じて申し込む形式が主流です。

申し込み時には「一般枠」「ふるさと納税枠」「チャリティ枠」など複数のカテゴリがあり、それぞれで抽選倍率や参加条件が異なります。

特に一般枠では応募数が非常に多く、2023年の大会では約1.8倍の抽選倍率が発表されました。

過去には2018年に3.2倍を記録した年もあり、エントリーのタイミングや方法に工夫が必要です。

また、他大会と比べて倍率はやや高めに設定されているものの、チャリティ枠やふるさと納税枠は当選率が比較的安定している傾向にあります。

確実に出場したい場合は、これらの優先枠を検討することも有効です。

参加費・参加人数・招待選手の情報

神戸マラソンの参加費は、一般ランナーで16,500円(2024年実績)となっており、国内の主要都市型フルマラソンとほぼ同水準です。

参加人数は約20,000人とされており、スタート地点からフィニッシュまでの大会運営がスムーズであることでも知られています。

例えば、スタートの整列誘導や給水ポイントでの案内、ボランティアスタッフの対応など、参加者が安心して走れる環境が整っています。

また、例年国内外からの招待選手も参加しており、一般ランナーとの共走が魅力の一つです。

特にエリートランナーは前方ブロックからスタートし、レース全体を盛り上げる役割を担っています。

参加人数の内訳としては、一般枠に加えてチャリティ・ふるさと納税・地元枠などが設定されており、多様な背景を持つランナーが集う点も神戸マラソンの特徴です。

ふるさと納税や人気の理由

神戸マラソンが高い人気を誇る理由の一つが「ふるさと納税枠」の存在です。

神戸市へのふるさと納税を通じて出場権を得ることができ、通常の抽選枠よりも当選の可能性が高まります。

寄付金の一部は地域振興や災害支援に使われており、社会貢献性の高さも評価されています。

また、神戸マラソンは都市部からのアクセスの良さ、海と山に囲まれた美しい景観、地元の熱い応援などが相まって「走って楽しい大会」として支持されています。

加えて、大会運営の丁寧さやトイレ・給水所の配置の工夫も、多くの参加者から高い評価を得ており、リピーター率は50%を超える年もあるほどです。

芸能人・口コミ・レビューまとめ

神戸マラソンには毎年複数の芸能人や著名人が参加し、メディアの注目も集まります。

過去にはタレントやアナウンサー、元アスリートが参加した実績があり、ランナー同士の交流の場としても話題です。

実際の口コミやレビューでは、「沿道の応援が絶えず力をもらえた」「海沿いの風景が気持ちよく、走っていて飽きなかった」といった声が多く寄せられています。

一方で、「スタート前のトイレが混雑していた」「一部のエイドが取りづらかった」など、改善点を指摘する意見も見受けられます。

SNSでの体験共有も盛んで、「#神戸マラソン」などのハッシュタグを通じて、初参加者にとって有益な情報源となっています。

参加前にはこれらの生の声に目を通しておくと、心構えや準備に役立ちます。

交通規制と駐車場情報

大会当日は広範囲にわたる交通規制が実施されるため、事前の確認と対応が不可欠です。

特にスタート地点周辺の三宮エリアや、フィニッシュ地点となるハーバーランド付近では長時間の通行止めが発生します。

公共交通機関を利用する場合も、一部の路線が運休・経路変更となる可能性があるため、事前に大会公式サイトや交通局の案内をチェックすることが大切です。

自家用車での来場は基本的に推奨されておらず、専用の駐車場も用意されていないため、近隣の有料駐車場を利用する必要があります。

たとえば、「神戸市立三宮駐車場」や「umie地下駐車場」などが候補となりますが、大会当日は混雑が予想されるため、なるべく公共交通機関を利用し、会場周辺では徒歩での移動を心がけるとスムーズです。

写真・参加賞のもらい方

神戸マラソンでは、フィニッシュ後に公式カメラマンが撮影した写真を購入できるサービスが提供されています。

完走後に専用サイトからゼッケン番号を入力することで、自分の写真を確認・購入することが可能です。

また、参加賞としてはオリジナルTシャツやタオル、記念品などが配布されるほか、エントリー特典として地域企業とのコラボグッズが含まれることもあります。

これらはEXPO会場や受付時に受け取る形式が多く、紛失を防ぐためにも受け取りの際にはその場で中身を確認しておくと安心です。

写真データや参加賞の配布方法は年によって異なる場合があるため、最新情報は大会の公式案内を参照するようにしましょう。

【まとめ】神戸マラソンの難易度や完走率を総括

神戸マラソンは、都市部と海沿いを走る美しいコースと、丁寧な大会運営で人気のフルマラソンです。

制限時間7時間という設定や、比較的フラットなコース設計により、初心者でも十分に完走が目指せる大会といえるでしょう。

ただし、一部のアップダウンや関門タイムなど、事前に知っておくべきポイントも多くあります。

本記事で紹介した難所の攻略法や対策をもとに、しっかりと準備を整えることで、あなたの完走率は大きくアップするはずです。

神戸マラソンは、単なる競技ではなく、走る楽しさと達成感を味わえる最高の舞台。

ぜひ自信を持ってスタートラインに立ってください!