鹿児島マラソンの難易度や評判は気になりますね、鹿児島市内を舞台に開催されるフルマラソン大会で、美しい景観と温かい沿道の応援が魅力のイベントです。

しかし、「果たして自分でも完走できるのか?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、鹿児島マラソンの難易度について詳しく解説し、初心者でも挑戦できるのか、どんな準備が必要なのかを徹底的に掘り下げていきます。

コースの特徴や高低差、関門の厳しさ、さらには完走するためのポイントまで幅広く紹介するので、参加を検討している方はぜひ参考にしてください。

また、過去の参加者の評判や口コミも交えて、大会のリアルな雰囲気もお伝えします。

鹿児島マラソンに挑戦するかどうか迷っている方にとって、有益な情報を提供しますので、最後までご覧ください。

鹿児島マラソンの難易度は高い?初心者でも完走できるのか徹底解説

鹿児島マラソンは、毎年多くのランナーが挑戦する人気のフルマラソン大会です。

しかし、コースの難易度や制限時間などの点で、初心者にとって参加しやすい大会なのか不安に思う方も多いでしょう。

本記事では、鹿児島マラソンの基本情報やコースの特徴を詳しく解説し、初心者でも完走が可能なのかを検討します。

大会の制限時間や関門の厳しさ、またアップダウンの有無についても詳しく触れ、他の大会と比較しながらその難易度を明らかにします。

鹿児島マラソンとは?基本情報を紹介

鹿児島マラソンは、鹿児島市を中心に開催されるフルマラソンイベントで、沿道の応援や美しい景観が特徴の大会です。

初心者からベテランランナーまで幅広い層が参加し、毎年多くのランナーが挑戦しています。

コースは市街地を通るため比較的走りやすいものの、鹿児島市街地を抜けた後の錦江湾沿いの区間や、桜島を望む一部のエリアでは高低差があり、上り坂が続くポイントも存在します。

そのため、事前の準備が求められます。

開催日とスケジュール

鹿児島マラソンは例年3月上旬に開催されます。

2024年の大会も同様に、春の訪れを感じる時期に行われる予定です。

大会当日は、午前8時00分にスタートが切られ、フルマラソンの制限時間は7時間と設定されています。

競技開始前にはウォームアップイベントが開催され、また、ゴール後にはリカバリーのためのサービスが提供されるなど、ランナーが安全に完走できるようサポート体制が整っています。

参加を考えている方は、公式サイトで最新のスケジュールを確認することをおすすめします。

定員と参加人数

鹿児島マラソンのフルマラソン部門の定員は約12,000人と設定されています。

加えて、ファンラン(短距離部門)も開催されており、3kmと8kmの2種類のコースが用意され、こちらは約3,000人が参加できます。

近年、エントリー数が増加傾向にあるため、事前エントリーは早めに済ませることが重要です。

定員を超える申し込みがあった場合は抽選となる可能性があり、確実に出場するためにはエントリー期間内に申し込むことが必要となります。

また、過去には天候の影響で定員割れが発生した年もあるため、天候や気象条件にも注意が必要です。

参加費はいくら?

鹿児島マラソンの参加費は、フルマラソン部門で一般ランナーが12,000円程度、ファンラン部門は5,000円程度となっています。

参加費にはゼッケン、計測チップ、エイドステーションのサービス利用料が含まれています。

また、完走者には記念メダルや大会オリジナルTシャツが贈られるため、参加費の中にはこれらの特典も含まれていると考えるとお得です。

エントリー費用に加え、遠方からの参加者は宿泊費や交通費も考慮する必要があります。

特に大会前日は宿泊施設が混雑するため、早めの宿泊予約が推奨されます。

過去の大会では、市内の主要ホテルが大会1か月前にはほぼ満室になることが多く、前年のデータでは大会前日の宿泊率が90%を超えたことも報告されています。

宿泊場所を確保するためには、エントリーと同時に予約を検討することが望ましいでしょう。

コース攻略のポイント

鹿児島マラソンのコースは、市街地を抜けると海沿いの道を走るルートが続きます。

特に錦江湾沿いのエリアでは風の影響を受けやすく、ペース配分に注意が必要です。

過去の大会では、強風の影響でランナーのペースが大きく乱れたケースもあり、特に向かい風になる場面では無理にスピードを上げず、エネルギーを温存する戦略が求められます。

さらに、コース後半にはいくつかのアップダウンがあり、特に35km付近の上り坂は体力的に厳しいポイントとなります。

ここで脚が止まらないようにするためにも、レース前の坂道対策は重要です。

また、路面の状況も事前に確認しておくと良いでしょう。

鹿児島マラソンでは、舗装がしっかりしていますが、一部のエリアでは道路のうねりがあり、足元に注意が必要です。

天候によっては路面が滑りやすくなることもあるため、適切なシューズ選びが求められます。

走る際の気温・気候対策

鹿児島マラソンは3月上旬に開催され、気温は10から18度程度になることが多いです。

しかし、時間帯や天候によって寒暖差が大きいため、適切なウェア選びが求められます。

朝は冷え込むことがあるため、スタート時には薄手のウィンドブレーカーを羽織るとよいでしょう。

日中になると気温が上がるため、吸汗速乾性のあるウェアを着用し、発汗による体温上昇を抑える工夫が必要です。

また、鹿児島は比較的湿度が高い地域であり、汗をかきやすいため、こまめな水分補給を心がけることが完走の鍵となります。

特に風の影響を受ける海沿いの区間では、体感温度が大きく変わるため、冷え対策と日差し対策の両方を意識すると良いでしょう。

具体的には、アームカバーを着用することで日差しを防ぎつつ、気温が下がった際に腕の冷えを抑えられます。

また、ネックゲイターを使用すると、強風時の体温低下を防ぐのに役立ちます。

鹿児島マラソンのエイドステーションと食べ物情報

鹿児島マラソンでは、約5kmごとにエイドステーションが設置されています。

基本的な水やスポーツドリンクのほか、バナナや塩分補給用のタブレットが提供されることが多いです。

また、鹿児島ならではの特産品が提供されるのも魅力のひとつです。

過去の大会では、さつま揚げや黒糖菓子がエイドで振る舞われることがあり、エネルギー補給とともに地元の味を楽しめます。

特産品の内容は毎年変更される場合があり、大会ごとの公式発表を確認するのが良いでしょう。

ただし、エイドに頼りすぎず、自分のペースに合わせた補給計画を立てることが重要です。

特に終盤にかけてエネルギー不足を感じないよう、ジェルやエネルギーバーを携帯しておくと安心でしょう。

交通規制情報と当日のアクセス方法

鹿児島マラソン当日は、広範囲で交通規制が実施されます。

スタート地点周辺の市街地では、午前6時頃から交通規制が始まり、レースが終了する午後3時頃まで一部の道路が通行止めとなります。

そのため、当日の移動手段を事前に計画することが不可欠です。

公共交通機関を利用する場合、鹿児島中央駅からシャトルバスが運行されるため、これを活用するとスムーズに移動できます。

シャトルバスは約15分間隔で運行され、料金は片道500円程度となっています。

自家用車でのアクセスは難しく、駐車場の確保も困難なため、できるだけ公共交通を利用するのが望ましいです。

また、レース終了後の帰路も混雑が予想されるため、時間に余裕を持ってスケジュールを組むと安心です。

鹿児島マラソンの難易度:コース攻略を詳しく解説

鹿児島マラソンは、都市の魅力と自然の美しさが融合した魅力的なコースが特徴です。

しかし、その一方で、海沿いの強風や後半のアップダウンなど、ランナーのペースや体力に大きな影響を及ぼす要素も含まれています。

特に、強風が吹く区間では前進するのに余分なエネルギーを消耗し、30km以降の坂道では筋力や持久力が試されるため、適切なペース配分と事前のトレーニングが求められます。

初めての参加者にとっては、完走できるのか、どのような準備が必要なのか、不安に思うことも多いでしょう。

本記事では、コースの詳細な特徴や難易度について解説し、どのような対策を講じればよいのかを詳しく紹介します。

レース本番で最高のパフォーマンスを発揮するために、事前の情報をしっかりと把握しておきましょう。

コースの特徴

鹿児島マラソンのコースは、鹿児島市内を中心に展開され、都市の魅力を感じながら走ることができる点が特徴です。

スタート地点は市街地の中心部に位置し、序盤は比較的フラットなコースが続きます。

しかし、10km地点以降は錦江湾沿いを走るため、潮風の影響を受けることがあります。

景色の良いエリアですが、風向きによってはランナーのペースに影響を与える可能性があるため注意が必要です。

後半にかけては市街地を抜け、アップダウンが増える区間に入ります。

特に30km以降は上り坂が続き、最大の難所は35km地点にある約300mの急勾配区間です。

この坂は約5%の傾斜があり、長距離を走った後のランナーにとっては非常に負担がかかるポイントとなります。

そのため、スタミナ配分と適切なペース管理が鍵となります。

スタート地点とゴール地点

スタート地点は鹿児島市の中心部に位置し、アクセスしやすい環境が整っています。

大会当日は交通規制が行われるため、公共交通機関を利用するのが推奨されます。

スタート直後は広い道路が続き、混雑しにくい設計になっています。

ゴール地点は鹿児島市のドルフィンポート近くに設定されており、フィニッシュ後の移動も比較的スムーズに行えます。

最寄りの公共交通機関としては、市電のいづろ通電停や鹿児島中央駅行きのバスが利用できるため、帰宅や観光へのアクセスも良好です。

ゴール付近には観客の応援も多く、完走後の達成感をより強く味わえる環境です。

鹿児島マラソンのファンランコースとは?

鹿児島マラソンには、フルマラソンだけでなく、ファンランコースも用意されています。

ファンランは一般的に短距離で構成され、初心者や家族連れでも気軽に参加できる点が魅力です。

他の都市のファンランと比較すると、鹿児島マラソンのファンランは、沿道の応援が特に熱く、地元の特色を生かした景観を楽しめる点が特徴です。

また、アップダウンが少なく、初心者でも安心して走ることができます。

距離は約8kmと設定されており、市街地を中心に走るルートとなっています。

沿道には地元の応援も多く、走る楽しさを実感できるコースです。

また、フルマラソンとは異なり、タイムを競うのではなく、ランニングを純粋に楽しむことが目的となっているため、レース経験のない方にもおすすめです。

鹿児島マラソンの高低差とアップダウンの影響

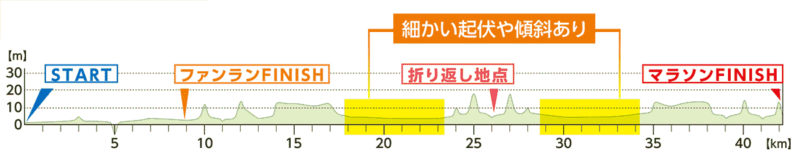

鹿児島マラソンは、序盤こそフラットな区間が続きますが、後半にかけてアップダウンが多くなる点が特徴です。

特に30km以降の上り坂は、多くのランナーにとって試練のポイントとなります。

このため、坂道対策を含めたトレーニングが完走の鍵を握ります。

レース当日は、序盤で体力を温存し、後半の上り坂に備える走り方が求められます。

また、気象条件によっては向かい風の影響を受けやすいエリアもあるため、天候のチェックも重要です。

特に、錦江湾沿いの15kmから20km区間では強風が吹きやすく、向かい風を受けるとペースの維持が難しくなります。

そのため、この区間では風の影響を考慮したランニング戦略を立てることが求められます。

関門の厳しさ

鹿児島マラソンでは、ランナーの安全と大会運営の円滑化を目的に、各ポイントで関門が設けられています。

制限時間はフルマラソンで7時間と設定されており、比較的ゆとりのある設定ですが、各関門ごとに通過制限があるため、一定のペースを維持しなければなりません。

特に後半にかけてアップダウンが増え、25km地点付近から徐々に勾配がきつくなり、30km以降では約5%の勾配が続く坂があるため、スタミナを適切に配分しながら走ることが重要です。

この区間は多くのランナーにとって試練となるため、事前の坂道対策トレーニングが完走の鍵となります。

また、制限時間内に完走するためには、平均でキロあたり約9分30秒のペースが必要です。

これは東京マラソン(制限時間7時間)や大阪マラソン(制限時間7時間)と同等の設定であり、一般的な市民ランナーにとって挑戦しやすいペースといえます。

しかし、坂道が多い鹿児島マラソンでは、フラットなコースと比べて体力の消耗が激しくなるため、特に後半のペース管理が完走の鍵を握ります。

初心者の場合、このペースを維持できるかどうかが完走のカギとなります。

関門の位置や通過制限時間を事前に把握し、計画的に走ることでリタイアのリスクを減らせます。

さらに、関門を越えられなかったランナーはバスで収容されるため、余裕をもったレースプランを立てることが求められます。

制限時間を知っておこう

鹿児島マラソンのフルマラソン部門の制限時間は7時間です。

これは他の都市型マラソンと比べても標準的な時間であり、初心者でも完走を目指しやすい設定となっています。

しかし、単に7時間以内にゴールすれば良いのではなく、各関門ごとに設けられた時間制限をクリアする必要があります。

関門はおよそ5kmから10kmごとに設定されており、時間内に通過できない場合は強制的にレースから除外されます。

特に後半の関門は、疲労が蓄積するランナーにとって厳しい試練となります。

そのため、エネルギー補給やペース配分を意識し、前半を慎重に走ることが重要です。

また、制限時間の設定は、都市交通や運営側の事情も影響しているため、大会当日は余裕を持った行動が推奨されます。

制限時間を意識しつつ、無理のない範囲でレースを楽しむことが大切です。

完走率はどのくらい?

鹿児島マラソンの完走率は、年によって異なりますが、例年85%から90%程度を維持しています。

例えば、2022年は88%、2021年は85%、2020年は90%と推移しており、比較的安定した完走率を示しています。

この数字は他の国内主要マラソン大会と比較しても高めであり、初心者にも完走しやすい大会といえます。

とはいえ、天候や体調、トレーニング状況によっては、完走が難しくなることもあります。

特に、鹿児島マラソンは中盤から後半にかけてアップダウンが続くため、適切なペース配分が完走率を左右します。

初心者の場合、スタート直後に飛ばしすぎると後半にバテてしまい、完走が困難になる可能性があるため、無理のないペースを心がけることが重要です。

また、過去の大会では雨や強風といった気象条件が影響し、完走率が低下した年もありました。

例えば、2019年は強風により体感温度が低下し、完走率が85%と例年よりも低くなりました。

また、2021年には大会当日に降雨があり、路面の滑りやすさが影響してリタイアするランナーが増えたことが報告されています。

そのため、当日の天候にも注意し、装備や補給計画をしっかり準備して臨むことが求められます。

定員割れしているの??

鹿児島マラソンは人気の高い大会であり、エントリー開始後すぐに定員が埋まることが多いですが、近年では一部の年で定員割れが発生したこともあります。

特に、新型コロナウイルスの影響や、他の大型マラソン大会と日程が重なる場合、エントリー数が減少する傾向があります。

例えば、2020年はエントリー数が大幅に減少し、定員の約80%しか埋まりませんでした。

一方で、2022年は大会の再開とともにエントリー数が回復し、定員の95%に達するなど、回復傾向にあります。

また、地方都市での開催ということもあり、遠方からの参加者にとっては移動や宿泊のハードルがあるため、エントリー数が伸び悩むことがあります。

しかし、大会自体の人気は依然として高く、参加枠を確保するためにはエントリー開始直後に申し込むのが安心です。

加えて、年ごとにエントリー数の変動があるため、過去の傾向を参考にしつつ、公式サイトの最新情報を確認することが推奨されます。

鹿児島マラソンの難易度:初心者でも完走できるのか?

鹿児島マラソンは、初心者ランナーにとって挑戦しやすい大会なのでしょうか?フルマラソンを完走するためには、適切なトレーニングや戦略が欠かせません。

本記事では、鹿児島マラソンの特徴を踏まえながら、初心者でも完走を目指せる方法を詳しく解説します。

フルマラソンを走るための基礎知識

フルマラソンを走るには、単に長距離を走るだけではなく、適切な準備と戦略が必要です。

例えば、レース本番に向けてエネルギー補給計画を立て、適切な水分補給のタイミングを把握することが重要です。

また、レースペース管理を徹底し、序盤に無理をせず、後半のスタミナを温存する走り方を意識する必要があります。

体力の向上はもちろん、レース中のエネルギー補給やペース配分も重要なポイントとなります。

初心者の場合、まずはハーフマラソンや30km走を経験し、徐々にフルマラソンに向けた持久力を養うことが推奨されます。

また、適切なシューズ選びや、長時間のランニングに耐えられるフォームの確立も欠かせません。

さらに、気温や湿度の変化に対応できるウェアの準備や、レース中にどの地点で補給をするかの計画を立てることも完走の成功につながります。

一般人がフルマラソンを完走するのに必要な時間は?

一般的な市民ランナーがフルマラソンを完走する時間は、平均して4時間30分から6時間程度とされています。

日本陸連が発表した「全国マラソン大会完走記録統計(最新年度)」によると、全国の主要マラソン大会の完走タイム平均は約5時間前後となっており、初心者の場合は7時間の制限時間内で完走を目指すことが現実的な目標となります。

そのため、1kmあたりのペースを8から9分程度に設定し、無理のない範囲で走ることが大切です。

初心者向けのトレーニング方法と準備

初心者がフルマラソンを完走するためには、無理のないペースでのトレーニングが重要です。

まずは週3から4回のランニングを習慣化し、徐々に走行距離を伸ばしていきましょう。

また、インターバルトレーニングや坂道走などを取り入れることで、鹿児島マラソン特有の高低差にも対応できる体力を養えます。

鹿児島マラソンのコースは、スタート直後は比較的平坦ですが、10km地点から徐々にアップダウンが増え、特に25km地点から30km地点にかけては標高差約40mの坂が続きます。

この区間では、平均勾配が約3から4%と比較的緩やかですが、長く続くため持久力が求められます。

特に28km地点付近では、一時的に勾配が5%を超える箇所があり、脚に負担がかかるため、坂道を意識したトレーニングが完走の鍵となります。

このため、長距離走と併せて坂道を意識したトレーニングを行うことが完走の鍵となります。

ペーサーの活用方法

鹿児島マラソンでは、完走をサポートするためにペーサーが配置されています。

ペーサーとは、一定のペースで走るランナーのことで、初心者が適切なペースを維持するための目安となります。

鹿児島マラソンでは、主に4時間、4時間30分、5時間、5時間30分、6時間のペース設定が行われており、各ペーサーはスタートラインから一緒に走り出します。

ペーサーとは、一定のペースで走るランナーのことで、初心者が適切なペースを維持するための目安となります。

特に20km地点や30km地点のエイドステーション周辺では、ペーサーと合流しやすいため、途中からペースを調整するのにも役立ちます。

自分の目標タイムに合ったペーサーを見つけることで、無理なくレースを進めることが可能です。

鹿児島マラソンの評判と口コミ

鹿児島マラソンの参加者からは、2022年大会の公式アンケートやSNSの投稿を通じて、「沿道の応援が温かく、最後まで走り切れた」「コースのアップダウンが少し厳しいが、景色が素晴らしい」といった声が多く寄せられています。

特に、2022年大会の公式アンケート(鹿児島マラソン公式サイト発表)では、参加者の約85%が「沿道の応援が励みになった」と回答しており、レースの魅力の一つとなっています。

また、エイドステーションの補給が充実しているため、エネルギー補給がしやすいというメリットもあります。

特に、バナナやエネルギージェル、おにぎり、黒糖菓子、塩タブレットなどが提供されるため、糖分や塩分を適切に補給しながら走ることが可能です。

日本で1番きついマラソンはどれ?

国内には、鹿児島マラソンよりもさらに過酷なコースを持つ大会も存在します。

例えば、長野県で開催される「野辺山ウルトラマラソン」(累積標高約2,500m、制限時間14時間)や、山岳コースが特徴の「富士登山競争」(標高差約3,000m、制限時間4時間30分)は、一般的なフルマラソンよりもはるかに難易度が高いとされています。

鹿児島マラソンは、それらと比較すると走りやすい部類に入る大会ですが、高低差があるため油断は禁物です。

【まとめ】鹿児島マラソンの難易度を総括

鹿児島マラソンは、その美しいコースと温かい応援で人気の大会ですが、完走するには事前の準備と対策が重要です。

本記事では、コースの特徴や難易度、完走のためのトレーニング方法などを詳しく解説しました。

初心者でも挑戦しやすい大会ではありますが、制限時間や高低差を考慮した適切なトレーニングが求められます。

また、当日の天候や交通規制の情報をしっかり確認し、万全の状態で臨むことが成功のカギとなります。

さらに、過去の参加者の口コミや評判を参考にすることで、大会の雰囲気を事前に知ることも役立ちます。

鹿児島マラソンに挑戦しようと考えている方は、しっかりと準備を整え、自分のペースで完走を目指してください。

ぜひこの機会に鹿児島マラソンの魅力を体感し、素晴らしいマラソン体験を楽しんでください。