静岡マラソンの難易度やエイドの情報は知っておきたいところ。

フラットなコースと美しい景観が魅力の人気大会です。

しかし、「どれくらいの難易度なのか?」「初心者でも完走できるのか?」といった疑問を持つランナーも多いでしょう。

本記事では、静岡マラソンのコース特徴や難易度、完走率などを詳しく解説します。

過去のデータや体験談を基に、どのような準備が必要かも紹介。

特に初めてフルマラソンに挑戦する方や自己ベスト更新を狙う方にとって有益な情報をまとめました。

静岡マラソンの攻略法を知り、より良いレースを実現しましょう!

静岡マラソンの難易度とは?完走率やコース攻略を徹底解説

静岡マラソンは、静岡県静岡市で開催されるフルマラソン大会であり、富士山や駿河湾を望む美しい景観と比較的フラットなコースが特徴です。

しかし、気象条件や制限時間などの要因によって、難易度はランナーによって異なります。

特に3月の静岡は朝晩の寒暖差が大きく、スタート時の気温は10℃前後、日中は15℃を超えることもあります。

また、海岸沿いを走る区間では強い向かい風が発生することがあり、後半のペース配分に影響を与える可能性があります。

本記事では、静岡マラソンの難易度を左右する要素について詳しく解説し、完走を目指すためのポイントを紹介します。

静岡マラソンの基本情報

静岡マラソンは、毎年3月に開催される大会で、静岡市の中心部から清水区までを走るワンウェイコースです。

種目はフルマラソン(42.195km)とファンランがあり、全国から多くのランナーが参加します。

制限時間は6時間に設定されており、都市型マラソンとしては標準的な設定です。

過去の完走率は約90%前後であり、比較的多くのランナーが完走できる大会といえます。

また、エイドステーションでは水やスポーツドリンクに加え、地元特産のイチゴや安倍川もちが提供されることが特徴です。

イチゴは糖分と水分を補給でき、走行中のエネルギー切れを防ぐ効果があります。

安倍川もちは適度な糖質を含み、持続的なエネルギー補給に役立ちます。

これらの補給食を活用することで、後半のスタミナ維持にもつながります。

沿道の応援も温かく、ランナーにとって走りやすい環境が整っています。

エントリー倍率はそれほど高くなく、比較的申し込みやすい大会です。

しかし、気象条件やコースの特性を理解し、適切な準備をすることが求められます。

コース概要

静岡マラソンのコースは、静岡市役所前をスタートし、清水駅近くでフィニッシュするワンウェイ形式です。

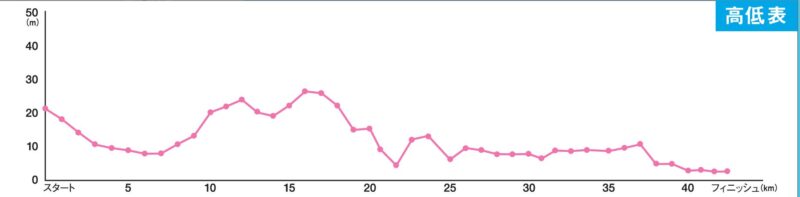

全体的に高低差が少なく、初心者でも比較的走りやすい設計となっています。

特に、前半部分は市街地を走るため、道幅が広く安定したペースを維持しやすいのが特徴です。

しかし、25km以降の海岸線エリアでは、風の影響を受けることがあり、特に向かい風が強い場合はペースを落とさざるを得ないこともあります。

過去の大会では、風速5m以上の強風が記録されたこともあり、多くのランナーが影響を受けました。

特に2022年大会では、後半の区間で風の影響により平均ペースが10秒以上遅くなったとの報告もあります。

また、35km付近では長い直線区間が続き、疲労が溜まりやすいため、適切なペース配分が重要となります。

加えて、給水所の位置を事前に把握し、計画的に補給を行うことも完走の鍵となります。

このように、静岡マラソンのコースはフラットでありながら、一部のセクションで走りにくいポイントもあるため、事前に戦略を立てて挑むことが重要です。

特に、後半の海岸線エリアでは向かい風が発生しやすいため、序盤で無理なペースアップを避け、余裕を持った走りを心がけることが求められます。

また、エイドステーションで適切に補給し、脱水やエネルギー切れを防ぐことも完走のカギとなります。

高低差と対策

静岡マラソンのコースは、全体的にフラットな設計となっており、急な坂が少ないため、初心者にも走りやすい大会とされています。

しかし、スタート直後や折り返し地点付近では、約10から15mのわずかな高低差が存在し、ペース配分に注意が必要です。

特に、7km地点にある緩やかな上り坂は意識して走るべきポイントです。

この区間では無理にペースを上げず、余裕を持った走りを心掛けることが完走の鍵となります。

また、30km以降の終盤では体力が消耗しやすく、多少の高低差でも大きな負担となることがあります。

そのため、事前のトレーニングでは、坂道を取り入れたランニングを行い、足の負担を分散させる工夫が有効です。

レース本番では、下り坂を利用してスピードを出しすぎず、安定したペースで走ることが求められます。

風の影響を受けやすいポイントと走り方

静岡マラソンのコースは、25km以降の海岸線エリアで風の影響を受けやすいことで知られています。

特に、駿河湾沿いの直線区間では、強い向かい風が発生することが多く、ランナーのペースを落とす要因となります。

過去の大会では、2022年大会で風速5m以上の強風が記録されたこともあり、この影響を最小限に抑える走り方が求められます。

向かい風対策としては、前のランナーの後ろにつくことで空気抵抗を軽減する「ドラフティング」が有効です。

また、上半身をやや前傾させ(約10から15度)、無駄な動きを抑えることで風の抵抗を減らすことができます。

前傾姿勢を維持するためには、日頃のトレーニングで体幹を鍛えることが重要です。

特に、プランクやヒップリフトなどの体幹強化エクササイズを取り入れると、安定したフォームを維持しやすくなります。

さらに、風の影響を受ける区間に入る前にエネルギー補給を行い、体力を温存することも重要です。

強風に備えたペース配分と対策を実施することで、レース終盤でも安定した走りを維持できるでしょう。

エイドステーションの内容と活用法

静岡マラソンのエイドステーションは、ランナーにとって重要な補給ポイントとなります。

大会では、約5kmごとに設置されており、水やスポーツドリンクのほか、地元の特産品を活用した補給食が提供されます。

特に、安倍川もちやイチゴなどの糖分を含む食品は、即効性のあるエネルギー補給源として役立ちます。

エイドの活用法としては、事前にどの地点で何が提供されるのかを確認し、適切な補給計画を立てることが重要です。

また、エイドステーションの提供内容は大会ごとに異なる可能性があるため、事前に公式サイトや過去の参加者の情報を確認することも大切です。

水分補給の際には、一度に大量に飲むのではなく、少量ずつ口に含みながら走ると、胃への負担を軽減できます。

また、固形物を摂取する際は、無理に急いで食べず、歩きながらゆっくり摂ることで消化を助けることが可能です。

加えて、補給のタイミングも重要です。

エネルギー不足を防ぐために、空腹を感じる前に適度に補給を行うことが推奨されます。

特に30km以降の終盤では、スタミナの低下を防ぐためにエイドを最大限活用し、最後まで安定した走りを維持しましょう。

例えば、過去の大会では、エイドで適切な補給を行ったランナーが最後の10kmでペースを落とさずに走り切るケースが多く報告されています。

一方で、補給を怠ったランナーは35km以降で急激にペースが落ちる傾向が見られました。

このような事例からも、終盤の補給の重要性が分かります。

静岡マラソンの難易度:制限時間と完走の目安

静岡マラソンは制限時間が6時間と設定されており、初心者にも挑戦しやすい大会の一つです。

しかし、制限時間内に完走するためには適切なペース配分と戦略が求められます。

レース当日は天候や体調によってコンディションが左右されるため、事前の準備が完走の可否を大きく左右します。

また、静岡マラソンのコースはフラットな部分が多い一方で、海風の影響を受けるポイントもあるため、単純にタイム計算するだけではなく、環境要因を考慮することも大切です。

本記事では、静岡マラソンの制限時間を守りながら完走を目指すための具体的なペース配分や、初心者でも6時間で完走できる戦略、さらに上級者向けのサブ4を目指すための練習方法などを詳しく解説します。

制限時間とペース配分

静岡マラソンの制限時間は6時間に設定されており、東京マラソン(7時間)や大阪マラソン(7時間)と比較するとやや短めですが、フルマラソンとしては標準的なタイム設定といえます。

しかし、後半のスタミナ切れや天候の影響を考慮すると、計画的なペース配分が求められます。

42.195kmを6時間で走るためには、1kmあたりの平均ペースを8分30秒以内に維持する必要があります。

特に、前半でペースを上げすぎると後半に失速するリスクがあるため、イーブンペースを意識することが大切です。

また、エイドステーションや給水ポイントの利用も重要な要素です。

静岡マラソンでは、水やスポーツドリンクのほか、地元特産の安倍川もちやイチゴなどが提供されることが特徴です。

糖分や水分を補給できるこれらの食品は、長距離走行時のエネルギー補給に役立ちます。

長距離を走る際には、脱水やエネルギー不足を防ぐため、適度な補給を心がけましょう。

特に30km以降は体力の消耗が激しくなるため、早めにエネルギージェルや水分を摂取し、後半のペースを維持する工夫が求められます。

フルマラソンを6時間で走るには?

6時間でフルマラソンを完走するためには、計画的なトレーニングと適切な戦略が不可欠です。

具体的には、無理のないペース配分、十分なスタミナを確保するための長距離走の実施、そして適切な補給戦略を立てることが重要です。

まず、月間走行距離の目安としては、最低でも100km以上を確保することが望ましいです。

週3から4回のランニングを取り入れ、長距離走やペース走を組み合わせると良いでしょう。

レース当日の戦略としては、序盤から無理にペースを上げず、一定のリズムを保つことが重要です。

目標ペースは1kmあたり8分30秒前後で、前半はやや遅めに入り、30km以降に余力を残せるようにします。

適切な水分補給と補給食の摂取も、完走をサポートする要素となるため、エイドステーションの活用を意識しましょう。

また、レース中の歩行戦略を取り入れるのも一つの手です。

例えば、給水所ごとに30秒程度歩くことで、疲労を軽減しながら安定したペースを維持できます。

無理に走り続けるのではなく、持続可能なペースを見極めることが6時間完走の鍵となります。

サブ4を目指すランナーにおすすめのペース

サブ4(4時間以内での完走)を達成するためには、1kmあたり5分40秒前後のペースを維持する必要があります。

このペースは、時速約10.5kmに相当し、軽いジョギング以上の負荷がかかります。

初心者にとっては比較的速いペースであり、長時間維持するには持久力とペース管理のスキルが求められます。

このペースは初心者にとっては高い負荷となるため、事前の準備が欠かせません。

サブ4を狙うランナーは、月間150から200kmの走行距離を目標にし、週に1回は20km以上のロング走を取り入れると良いでしょう。

トレーニングでは、インターバルトレーニングやテンポ走を活用し、スピード持久力を高めることが重要です。

特に、一定のペースで走り続けることに慣れるため、レースペースでの30km走を数回実施すると、実践的な持久力が養えます。

本番では、前半のオーバーペースを避けることが肝心です。

最初の10kmはやや抑えめに入り、15km以降から徐々にペースを上げる戦略が有効です。

さらに、エネルギー補給のタイミングを計画し、30km以降の失速を防ぐ工夫も必要です。

最後まで安定したペースを維持するためには、適切な補給とメンタルの管理が欠かせません。

メンタル管理の一環として、ポジティブな自己暗示を活用し、自信を持って走ることが重要です。

例えば、「自分はここまでのトレーニングをしっかり積んできた」と意識することで、不安を軽減できます。

また、一定のリズムで深い呼吸を意識することで、心拍数を安定させ、リラックスした状態を維持できます。

エントリー方法

静岡マラソンに参加するためには、事前にエントリーを行う必要があります。

エントリーは毎年、公式ウェブサイトを通じてオンラインで受け付けられます。

エントリー開始時期は例年9月から10月頃となっており、先着順で受付が行われるため、早めの申し込みが推奨されます。

例えば、過去の大会ではエントリー開始から1週間以内に定員に達するケースもありました。

特に、参加希望者が多い年は数日で締め切られることもあるため、事前にスケジュールを確認し、早めに申し込みを行うことが重要です。

エントリーには、個人情報の入力、参加カテゴリーの選択、支払い手続きが必要です。

支払い方法はクレジットカード決済やコンビニ支払いが利用可能です。

申し込み完了後、登録したメールアドレスに受付確認メールが送信されるので、必ず確認しましょう。

また、エントリー期間中に定員に達した場合、募集が締め切られるため、確実に出場したい場合は早めの申し込みが重要です。

静岡マラソンは比較的エントリーしやすい大会ですが、年々人気が高まっているため、募集開始日を忘れずにチェックしましょう。

倍率とエントリーのコツ

静岡マラソンのエントリー倍率は、東京マラソンや大阪マラソンと比較すると低めですが、人気のある大会のため、油断は禁物です。

例えば、2023年大会では約1.5倍の倍率となり、特にフルマラソンの枠はエントリー開始後数日で埋まる傾向にあります。

特に、フルマラソンの枠は埋まりやすく、エントリー開始後すぐに定員に達することもあります。

エントリー成功率を高めるためには、以下のコツを押さえておきましょう。

【エントリー開始日時を事前に確認する】

公式サイトやSNSで最新情報をチェックし、開始直後に申し込めるよう準備する。

【インターネット環境を整える】

回線速度が遅いと入力中にタイムアウトする可能性があるため、Wi-Fi環境を整えておく。

【必要情報を事前に入力・準備する】

申し込み時に必要な情報(名前、住所、クレジットカード情報など)をあらかじめ準備し、スムーズに入力できるようにする。

これらの対策を講じることで、エントリー成功の確率を高めることができます。

また、エントリーが完了した後も、参加案内のメールを定期的に確認し、大会当日に向けた準備を進めましょう。

参加案内のメールには、受付時間やスタート地点の詳細、当日の持ち物リストなどが記載されています。

特に、ゼッケンの受け取り場所や時間、交通規制情報などは事前に把握しておくと安心です。

また、大会前に必要な健康チェックや持ち物(エネルギージェル、防寒具など)の準備も忘れずに行いましょう。

結果はどこで確認できる?

静岡マラソンのレース結果は、公式ウェブサイトで確認できます。

大会終了後、数時間以内に完走タイムや順位が公開されるため、参加者は自身の記録をすぐに確認することが可能です。

また、ランナーには計測チップが配布され、公式記録として正確なタイムが計測されます。

計測チップは、通常ゼッケンに取り付けられるタイプとシューズに装着するタイプがあり、受け取り時に確認が必要です。

正しく装着しないと計測エラーが発生する可能性があるため、装着方法の指示に従うことが重要です。

大会前に必ず事前説明や公式サイトのガイドラインを確認し、適切な準備を行いましょう。

記録は「総合順位」「年代別順位」「ネットタイム」など複数のカテゴリで発表されるため、自身のパフォーマンスを詳細に分析できます。

さらに、大会当日はリアルタイムでの速報が提供されることもあります。

家族や友人が応援する際には、ランナーの現在地を確認できるサービスを活用すると便利です。

過去の大会では、公式アプリや特設サイトでライブリザルトが閲覧可能となっていました。

記録証の発行もオンラインで行われるため、必要に応じてダウンロードし、保存しておくとよいでしょう。

ダウンロード期間は大会終了後数週間に設定されることが多いため、忘れずに取得しておくことが重要です。

また、万が一記録証を紛失した場合、再発行が可能かどうかは公式サイトで確認する必要があります。

静岡マラソンの難易度に魅力と大会当日の注意点

静岡マラソンは、フルマラソン初心者から経験豊富なランナーまで幅広い層が楽しめる大会です。

富士山や駿河湾を望む美しい景観、充実したエイドステーション、そして地元の温かい応援が魅力となっています。

コースは比較的フラットで記録を狙いやすい一方、海沿い特有の風の影響を受けるため、適切な対策が必要です。

また、大会当日は大規模な交通規制が行われるため、事前の準備が欠かせません。

本記事では、静岡マラソンの参加費や参加賞、当日のアクセス方法、さらには今後の開催予定について詳しく解説します。

参加費・参加賞の詳細

静岡マラソンの参加費は、フルマラソンとファンランで異なります。

フルマラソンの参加費は2023年大会では10,500円に設定されており、エントリー時に支払う必要があります。

過去には9,800円だったこともあり、年々価格が変動する可能性があるため、最新情報を公式サイトで確認することをおすすめします。

また、ファンランの部門では、3kmと10kmの2つの距離が用意されており、それぞれ5,000円から7,000円程度の費用がかかります。

支払い方法は、クレジットカード決済やコンビニ支払いなどが利用可能です。

参加賞としては、静岡マラソン特製のTシャツやフィニッシャーメダルが配布されます。

Tシャツは毎年デザインが異なり、地元の特色を生かしたデザインが採用されることが多いです。

また、フィニッシャーメダルには完走の証としての価値があり、多くのランナーにとって記念となるアイテムです。

さらに、地元企業が協賛する形で、参加者には静岡特産品の小包やドリンク、補給食品などが提供されることもあります。

これらの特典を事前に確認し、エントリー時のモチベーションを高めるのも良いでしょう。

大会当日の交通規制とアクセス方法

静岡マラソン当日は、大規模な交通規制が実施されるため、事前に交通手段を確認しておくことが重要です。

特にスタート地点である静岡市役所付近や、ゴール地点である清水駅周辺では、午前6時頃から午後2時頃までの間に広範囲の道路が封鎖されます。

また、コース沿いの一部エリアでは時間帯に応じた通行規制が設けられ、通行可能な時間が限られる場合があります。

そのため、自家用車でのアクセスは推奨されておらず、公共交通機関の利用が望ましいです。

大会当日は、静岡駅や清水駅から無料のシャトルバスが運行されることが多く、ランナーはスムーズに移動できるようになっています。

電車を利用する場合、東海道新幹線や在来線で静岡駅にアクセスし、そこから徒歩またはバスを利用すると便利です。

また、周辺ホテルの宿泊者向けに、特別な送迎バスが用意されるケースもあります。

事前に宿泊施設へ確認し、当日の移動手段を確保しておきましょう。

大会直前になると混雑が予想されるため、余裕を持った行動が求められます。

静岡マラソンは廃止される?今後の開催について

近年、各地のマラソン大会が廃止される傾向にあります。

例えば、2021年には福岡国際マラソンが75年の歴史に幕を下ろし、2022年には埼玉国際マラソンも開催終了が発表されました。

こうした状況の中、静岡マラソンに関しても一部で存続に関する不安の声が上がっています。

しかし、現時点では正式に廃止が決定されたわけではなく、今後も継続開催される予定です。

静岡マラソンの運営は、地元自治体や企業の協賛によって支えられています。

大会の経済的な影響も大きく、地域活性化の一環としても重要な役割を果たしています。

そのため、資金的な問題や参加者数の減少がない限り、廃止の可能性は低いと考えられます。

ただし、今後の状況によっては、コース変更や参加費の見直し、運営方法の改善が検討される可能性もあります。

例えば、2022年にはエイドステーションの提供内容が変更され、2023年にはスタート時間の見直しが行われました。

これらの変更は、ランナーの安全確保や大会運営の効率化を目的としており、今後も状況に応じた調整が行われる可能性があります。

最新の情報は公式サイトや運営発表を随時チェックし、今後の動向を把握しておくことが重要です。

他の人気マラソン大会との比較

静岡マラソンは、フラットなコースと富士山や駿河湾を望む美しい景観が特徴の大会ですが、他の人気マラソン大会と比較するとどのような違いがあるのでしょうか。

例えば、東京マラソンは都市型マラソンの代表であり、コースは比較的平坦で沿道の応援が途切れません。

一方、大阪マラソンは関西の大都市を巡るルートで、ランナーにとっては観光気分も味わえる大会です。

静岡マラソンはこれらの大会に比べると規模はやや小さいものの、海岸線を走る開放感や、富士山を眺めながら走れる景観の魅力が大きな特徴です。

また、静岡マラソンの制限時間は6時間であり、これは大阪マラソン(7時間)や東京マラソン(7時間)と比較するとやや厳しめです。

実際に2023年大会の完走率は約85%であり、比較的高いものの、後半の風の影響や疲労によってペースダウンするランナーも多く見られます。

したがって、初心者にとっては挑戦的な要素もある一方で、サブ4や自己ベスト更新を目指すランナーにとっては適したコースとも言えます。

静岡マラソンで記録を狙うためのポイント

静岡マラソンは記録更新を狙いやすい大会とされています。

その理由の一つが、比較的フラットなコース設定です。

急な坂が少ないため、一定のペースを維持しやすく、ペースメーカーを利用しながら計画的に走ることが可能です。

特に注意すべきポイントは、海沿いを走る25km以降の区間です。

過去の大会データによると、この区間では風速5m/s以上の向かい風が発生することが多く、特に午後の時間帯は風が強まる傾向があります。

ペースダウンを防ぐためにドラフティング(他のランナーの後ろを走ることで風の抵抗を減らす戦術)を活用すると良いでしょう。

また、エイドステーションではエネルギー補給を適切に行い、終盤での失速を防ぐことが大切です。

さらに、レース前の準備として、長距離走を取り入れたトレーニングを実施することも重要です。

特に30km走を月に2から3回程度取り入れることで、本番でのペース維持がしやすくなります。

推奨されるトレーニング方法としては、一定のペースで走るビルドアップ走や、後半にペースを上げるネガティブスプリットの練習を取り入れると効果的です。

実際に自己ベスト更新を達成したランナーの口コミ

静岡マラソンで自己ベストを更新したランナーの声を紹介します。

「フラットなコースでペースを維持しやすく、30km以降も安定して走れました。特に沿道の応援が励みになり、最後までモチベーションを維持できました。」(40代男性)

「向かい風の影響はありましたが、エイドステーションが充実していたおかげで、適切な補給ができました。ペース配分を意識すれば自己ベスト更新も十分狙える大会です。」(30代女性)

「東京マラソンよりも混雑が少なく、自分のペースで走れたのが良かったです。風対策をしっかり行えば、かなりタイムを狙えるコースだと思います。」(50代男性)

このように、実際に自己ベストを更新したランナーの口コミからも、静岡マラソンのコース特性や攻略ポイントが見えてきます。

特に、ペースを維持しやすいフラットなコースや、適切なエイド活用が記録更新の鍵となります。

また、向かい風対策としてドラフティングを活用することや、事前に長距離走を積んでおくことも重要です。

これらの戦略を意識することで、より高い確率で自己ベストを狙うことができるでしょう。

【まとめ】静岡マラソンの難易度を総括

静岡マラソンは、フラットなコースでありながら、風や気象条件によって難易度が変わる大会です。

初心者でも完走可能ですが、しっかりとした準備が求められます。

また、自己ベスト更新を狙うランナーにとっては、戦略的なペース配分と風対策が鍵になります。

本記事では、静岡マラソンの特徴や攻略法について詳しく解説しました。

これから参加を検討している方は、練習方法やエントリー情報をしっかり把握し、万全の準備で臨みましょう。

静岡マラソンを完走し、達成感を味わうために、この記事を参考にしていただければ幸いです。