佐倉マラソンは、千葉県佐倉市で開催される歴史あるマラソン大会です。

自然豊かな景観を楽しみながら走ることができる一方で、アップダウンのあるコースや風の影響などが難易度に影響を与えています。

そのため、初心者からベテランランナーまで、多くの参加者が事前の情報収集を行い、しっかりと準備をして挑んでいます。

本記事では、佐倉マラソンのコースの特徴や難易度、完走するためのコツ、エントリー情報などを詳しく解説します。

初めて参加する方はもちろん、リベンジを考えている方も、ぜひ参考にしてください。

佐倉マラソンの魅力や攻略ポイントをしっかり把握し、万全の準備でレースに臨みましょう。

佐倉マラソンの難易度は?コースの特徴と攻略ポイント

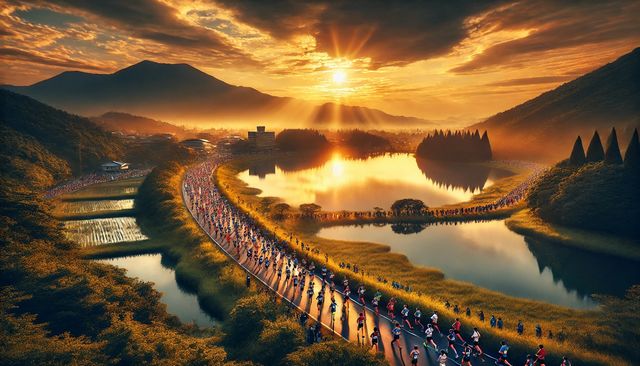

佐倉マラソンは、都市型マラソンとは異なり、田園風景や印旛沼の湖畔を走る、自然豊かな景観の中を楽しめるコースが魅力の一つです。

桜並木が続くエリアやオランダ風車が見られるスポットもあり、視覚的にも飽きることのないルートが設定されています。

しかし、その一方で高低差や風の影響など、レースの難易度を左右する要素が多く含まれています。

初心者ランナーにとっては、序盤の平坦なコースを活かして無理のないペースで走り、後半のアップダウンに備えることが重要です。

経験者にとっては、30km以降の坂を想定した持久力トレーニングが求められます。

また、狭い道幅や急カーブがあるため、適切な位置取りや集団走の工夫も記録更新のカギとなるでしょう。

本記事では、佐倉マラソンのコースの特徴や難易度について詳しく解説し、完走を目指すランナーに向けた攻略ポイントを紹介します。

これからエントリーを検討している方や、事前準備を進めている方は、ぜひ参考にしてください。

コースの特徴

佐倉マラソンのコースは、千葉県佐倉市を舞台にした風光明媚なルートが特徴です。

スタート地点は「岩名運動公園」で、そこから田園地帯や印旛沼沿いを走るコースが設定されています。

コースの前半は比較的平坦ですが、中盤以降にはアップダウンが多く、特に30km以降の坂がランナーの体力を試します。

また、狭い道幅や急カーブがいくつか存在し、特にスタート直後や折り返し地点では混雑が発生しやすいポイントとなっています。

これにより、ペースを維持するのが難しくなるだけでなく、接触や転倒のリスクも高まります。

狭い道では無理な追い越しを避け、周囲のランナーとの適切な距離を保つことが安全に完走するためのポイントです。

これにより、初心者にはやや走りづらい部分もあるため、コースを事前に把握し適切な走り方を意識することが重要です。

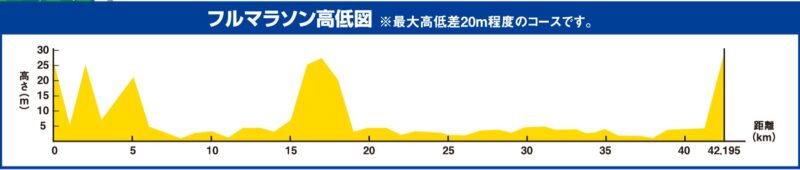

高低差はどう?アップダウンの難易度解説

佐倉マラソンのコースは、大きな高低差こそありませんが、小刻みなアップダウンが特徴です。

特に20km地点付近には緩やかな上り坂が続き、ここでのペース調整が後半の持久力維持に重要となります。

また、30km以降には短いながらも急勾配の坂が数カ所あり、ここで一気に脚への負担が増します。

後半の疲労が蓄積した状態での登坂となるため、無理にスピードを上げず、リズムを保つ走りが求められます。

これらの坂を攻略するためには、序盤で余力を残し、ペース配分を慎重に調整することが不可欠です。

また、印旛沼沿いは風の影響を受けやすく、特に向かい風が強い場合は体力の消耗が激しくなります。

これらのポイントを意識し、アップダウン対策を練習に取り入れることで、よりスムーズなレース運びが可能になります。

完走率と制限時間の厳しさ

佐倉マラソンの完走率は約85%と比較的高めですが、制限時間が設定されているため、初心者ランナーにとっては計画的なペース管理が求められます。

フルマラソンの制限時間は6時間であり、途中の関門もいくつか設定されています。

特に30km地点を通過する時間が重要で、ここでの遅れが完走の可否を左右します。

30km地点の関門時間はスタートから4時間30分に設定されており、平均ペースとしては1kmあたり約9分を維持する必要があります。

これを超えると関門での足切りの可能性が高まるため、ペース管理を慎重に行うことが重要です。

佐倉マラソンのコースは前半が比較的平坦であるものの、後半にはアップダウンが多く、疲労が蓄積した状態で坂を登ることが求められます。

そのため、一定の持久力が必要となり、ペース配分を誤ると完走が厳しくなることもあります。

経験者であれば、前半を抑えめに走り、後半で持ち直す戦略が有効です。

一方、初心者の場合は、練習段階で30km地点を意識した走り込みを行い、エネルギー切れを防ぐ準備が欠かせません。

コースの狭さと混雑状況

佐倉マラソンは比較的小規模な大会でありながら、スタート直後や折り返し地点で混雑が発生することがあります。

特に序盤の道幅は約3から4メートルと狭く、周囲のランナーとの接触やペースの乱れに注意が必要です。

集団走が続くため、前半は自分のペースを守ることが難しく、リズムを崩さないよう意識することが重要です。

最初の5kmは無理にスピードを上げず、周囲の流れに合わせながら走ることで、体力の温存にもつながります。

また、折り返し地点では、ランナーが集中するため、スムーズにカーブを回れるように事前のコース確認が重要です。

混雑を避けるためには、適切なスタートブロックを選択し、序盤で安定したペースを作ることが求められます。

経験者の場合は、コースが広がるポイントを把握し、そこで自分のペースを確立するのが効果的です。

風や天候の影響について

佐倉マラソンは春に開催されるため、気温や風の影響を受けやすい大会の一つです。

特に印旛沼周辺では風が強く吹くことがあり、過去の大会では平均風速5から7m/sの日が多く、向かい風がランナーの負担となることが少なくありません。

向かい風が強い日は、前半で体力を使いすぎないよう注意し、できるだけ集団で走ることで風の影響を軽減する戦略が有効です。

また、風の影響を受けやすいポイントを事前に確認し、レースプランを調整することも完走の鍵となります。

また、3月の気温は比較的穏やかですが、日によっては寒暖差が大きくなることもあります。

スタート時の気温が低い場合は、ウォームアップをしっかり行い、体温調節を意識することが重要です。

逆に気温が高い日は、こまめな水分補給と適度なペース配分を心がけることで、後半のバテを防ぐことができます。

給水・給食ポイント

佐倉マラソンでは、一定の間隔で給水ポイントが設置されています。

特に30km以降の給水所では、多くのランナーが補給のために集まり、混雑が発生することがあります。

速やかに水分補給を行うためには、給水ポイントの手前であらかじめ進路を確保し、スムーズに補給を済ませることが大切です。

また、給食ポイントではバナナやエネルギージェルに加え、塩タブレットやスポーツドリンクが提供されることがあり、エネルギー切れを防ぐために積極的に活用するのが有効です。

ただし、給食を摂るタイミングも重要で、レース後半に備えて早めにエネルギーを補給することが完走率を上げるポイントとなります。

佐倉マラソンの難易度:関門突破と完走するための練習方法

佐倉マラソンは、都市型マラソンとは異なり、信号や交通規制が少なく、田園地帯や印旛沼の湖畔を走る自然豊かなコースが特徴の魅力的な大会です。

市街地を走る都市型マラソンとは異なり、広がる風景や開放的な雰囲気の中で走ることができる一方、周囲に応援が少ないエリアもあり、自己管理が求められます。

しかし、コースにはアップダウンがあり、気象条件による影響も大きいため、適切な練習を積むことが完走への鍵となります。

特に、レース本番でのペース配分や体力の温存方法を意識したトレーニングが重要です。

LSD(ロング・スロー・ディスタンス)トレーニングを取り入れることで、持久力を向上させ、長時間一定のペースを維持する力を養うことができます。

また、ビルドアップ走を活用することで、レース後半でのペースアップに適応しやすくなります。

これらのトレーニングを組み合わせることで、佐倉マラソンのような起伏のあるコースにも対応できる走力を身につけることができます。

本記事では、佐倉マラソンの特性に合わせた効果的な練習方法を紹介します。

初心者ランナーから経験者まで、それぞれのレベルに応じた準備を行い、本番に向けて着実に力をつけていきましょう。

アップダウン対策のトレーニング

佐倉マラソンのコースは比較的起伏があり、特に20km以降の坂がランナーにとって試練となります。

そのため、事前の練習でアップダウンに対応できる脚力と持久力を鍛えることが重要です。

効果的なトレーニングとして、坂道インターバルトレーニングが挙げられます。

これは、短い坂道を一定ペースで登るトレーニングで、脚力と心肺機能の向上に役立ちます。

また、長距離走の中で坂道を取り入れることで、本番に近い環境での適応力を養うことができます。

佐倉マラソンのコースでは、20km地点で約300mの緩やかな上り坂、30km以降に200m程度の急勾配の坂があります。

そのため、練習では距離が200mから400m程度の坂を活用し、ペースを一定に保ちながら登る習慣をつけると、本番での対応力が向上します。

さらに、ダウンヒル(下り坂)トレーニングも取り入れることが推奨されます。

佐倉マラソンのコースには下り坂も含まれるため、筋肉や関節への負担を軽減するための正しいフォームを身につけることが重要です。

特に、着地の際に膝に負担がかかりすぎないよう、重心をやや前にして体をコントロールすることがポイントです。

本番でのアップダウンに適応するために、これらのトレーニングを週に1から2回程度取り入れることをおすすめします。

佐倉マラソンに適したペース配分

佐倉マラソンを完走するためには、ペース配分の戦略が重要となります。

特に、スタート直後は混雑しやすいため、無理にペースを上げずにリズムを整えることが求められます。

最初の5kmはウォーミングアップのつもりで、体をレースペースに順応させることが大切です。

その後、10kmから30km地点までは、一定のペースを維持しながら走ることが理想的です。

目標タイムに応じて、1kmごとのペースを事前に計算し、無理のない範囲で調整していくとよいでしょう。

例えば、サブ4(4時間以内完走)を目指す場合は、1kmあたり5分40秒程度のペースが理想的です。

サブ3.5(3時間30分以内完走)なら5分00秒、サブ5(5時間以内完走)なら7分00秒が目安となります。

これらの目標タイムを念頭に置き、練習時から安定したペースを維持する習慣をつけることが重要です。

また、30km以降は疲労が蓄積するため、スタミナを温存することが求められます。

特に、向かい風や坂道がある区間では、前半で余力を残しておくことが完走の鍵となります。

ペースが落ちることを想定し、前半で無理にスピードを上げず、後半にエネルギーを温存する戦略が有効です。

さらに、給水・給食ポイントを活用しながら適度にエネルギー補給を行い、安定した走りを維持することが重要です。

佐倉マラソンでは、おおよそ5kmごとに給水ポイントが設置されており、水やスポーツドリンクが提供されます。

また、20km地点と30km地点にはバナナやエネルギージェルが配布されるため、エネルギー補給のタイミングとして活用するとよいでしょう。

給水所での混雑を避けるために、事前にどの地点で補給を行うか計画しておくことも大切です。

関門突破のコツ

佐倉マラソンには複数の関門が設けられており、これを突破することが完走の大きなポイントとなります。

特に、フルマラソンの部では制限時間が6時間と定められ、各地点の関門時間をクリアしなければなりません。

主な関門時間は10km地点が1時間20分、20km地点が2時間40分、30km地点が4時間10分、そしてゴールの制限時間が6時間となっています。

最も厳しいとされるのが30km地点の関門で、ここでのタイムオーバーが完走を阻む要因となることが多いです。

そのため、前半で無理をせず、一定のペースを維持することが重要です。

関門突破のコツとしては、まずペース管理を徹底することが挙げられます。

1kmあたりの目標ペースを決め、走行ペースが乱れないよう調整することが大切です。

また、エネルギー補給も欠かせません。

特に30km地点では体力の消耗が激しくなるため、20km地点までに適切な補給を行うことで余裕を持って走ることができます。

佐倉マラソンの給水・給食ポイントでは、5kmごとに水やスポーツドリンクが提供され、20km地点と30km地点ではバナナやエネルギージェルが用意されています。

補給食を効率よく摂取し、血糖値を安定させながら走ることが完走につながります。

さらに、風の影響を考慮した走り方も重要です。

印旛沼周辺では向かい風が強くなることが多いため、集団走を活用することで体力の消耗を抑えることができます。

東京マラソンや湘南国際マラソンとの違い

佐倉マラソンは、東京マラソンや湘南国際マラソンと比べると参加者数が少なく、ローカル色の強い大会です。

東京マラソンは毎年約3万8000人が参加し、湘南国際マラソンは約2万人規模の大会ですが、佐倉マラソンの参加者数はおよそ4000~5000人程度と規模が大きく異なります。

東京マラソンのような大規模な都市型マラソンではなく、自然豊かな田園地帯や湖畔を走る点が大きな特徴となります。

また、コースの起伏があるため、平坦なコースが多い東京マラソンとは異なり、アップダウンへの対応が求められます。

湘南国際マラソンとの違いとしては、沿道の応援の多さが挙げられます。

湘南国際マラソンは観光地としても人気があり、沿道には多くの観客が集まります。

一方、佐倉マラソンは沿道の応援が比較的少なく、精神的な強さも必要となります。

さらに、湘南国際マラソンは海沿いの直線的なコースが特徴ですが、佐倉マラソンはカーブやアップダウンが多いため、コースの攻略方法が異なります。

佐倉マラソンの評判・口コミをチェック

佐倉マラソンの参加者の口コミを見ると、コースの起伏がやや厳しく、特に20km地点と30km地点付近では標高差約30mのアップダウンが続くため、体力管理が求められるという意見が多く見られます。

一方で、自然豊かな景観を楽しめる点も魅力として挙げられています。

特に印旛沼沿いの風景は、都会の喧騒を離れて走るのに最適な環境と評価されています。

一方で、道幅が狭い区間があり、スタート直後や折り返し地点では混雑が発生しやすいという指摘もあります。

また、給水・給食の充実度についても意見が分かれる点の一つです。

大会によってはエネルギージェルやバナナが提供されることがありますが、給水所はおおよそ5kmごとに設置されており、一部の区間では間隔が広く感じられることもあります。

そのため、自身で補給食を持参することを推奨するランナーも多いです。

その他、ローカル色が強く、アットホームな雰囲気が魅力とする声もあります。

初めて参加する方は、事前にコースの特性や補給計画を考えた上で挑むことが、より快適なレースにつながるでしょう。

佐倉マラソンの難易度:参加情報とエントリー方法

佐倉マラソンは、都市型の大規模マラソンとは異なり、交通規制が最小限で済む郊外のコースを使用し、田園風景や印旛沼周辺の自然を楽しみながら走ることができる大会です。

市街地を走る東京マラソンのような大規模な応援や派手な演出は少ないものの、地元住民による温かい応援やアットホームな雰囲気が魅力となっています。

そのため、参加者同士の交流や沿道の応援など、アットホームな雰囲気が魅力の一つとなっています。

しかし、エントリーのタイミングを誤ると参加できない可能性もあるため、事前に情報をしっかりと把握しておくことが重要です。

本記事では、佐倉マラソンのエントリー方法や参加費、参加人数の詳細について解説します。

申し込みの流れや競争率などを理解し、スムーズにエントリーを完了させましょう。

エントリー方法と参加費

佐倉マラソンに参加するためには、事前にエントリーが必要です。

エントリーはオンラインで行われ、一般的にランネットやスポーツエントリーなどのランナー向けサイトを通じて申し込みます。

申し込みには事前の会員登録が必要で、氏名、住所、生年月日、希望する部門(フルマラソンまたは10km)、緊急連絡先などの情報を入力する必要があります。

また、希望するTシャツサイズや記録証の有無を選択する項目もあるため、事前に準備しておくとスムーズです。

募集期間は例年10月から12月頃までとなっており、定員に達し次第締め切られるため、早めの申し込みが推奨されます。

参加費はフルマラソンが約8,000円、10kmの部門が5,000円程度に設定されています。

ただし、参加費は年によって変更される可能性があるため、最新の情報は公式サイトで確認することをおすすめします。

エントリー時には、クレジットカードやコンビニ決済などの支払い方法が選択可能です。

また、エントリー後のキャンセルによる返金は基本的に認められていないため、慎重に申し込むことが大切です。

参加人数と競争率

佐倉マラソンの参加者数は例年4,000から5,000人程度で、比較的規模の小さい大会といえます。

これに対し、東京マラソンは約38,000人、大阪マラソンは約32,000人、湘南国際マラソンは約20,000人の参加者を誇ります。

こうした大規模大会と異なり、佐倉マラソンは抽選制ではなく、定員に達するまでの先着順でエントリーが可能です。

そのため、競争率は高くなく、早めに申し込めば参加できる可能性が高いのが特徴です。

ただし、エントリー開始直後はアクセスが集中しやすく、特にフルマラソンの部門は人気が高く、数週間で定員に達することもあります。

一方、10kmの部門は比較的余裕があり、エントリー期間が長めに設定されることが多いです。

また、リピーターの参加が多く、地元のランナーにも親しまれているため、継続的に人気がある大会の一つです。

定員に余裕がある年でも、エントリー締切間際に申し込むのではなく、できるだけ早めにエントリーを済ませておくと安心です。

駐車場・アクセス情報

佐倉マラソンの会場へのアクセスは、電車と車の両方が利用可能ですが、当日は混雑が予想されるため、事前に移動手段を検討することが重要です。

電車を利用する場合、最寄り駅はJR佐倉駅または京成佐倉駅です。

どちらの駅からもシャトルバスが運行され、概ね20から30分間隔で運行されることが多く、所要時間は約15分です。

事前に公式サイトで運行時間を確認しておくと便利です。

徒歩でのアクセスも可能ですが、駅から会場まで約3から4kmの距離があるため、時間に余裕を持った行動が推奨されます。

車での来場を考えている場合、会場周辺にはいくつかの臨時駐車場が用意されます。

主な駐車場としては、佐倉市民体育館駐車場や佐倉草ぶえの丘駐車場が挙げられ、いずれも会場まで徒歩10から15分程度の距離にあります。

ただし、駐車場は早い時間に満車になることが多いため、できるだけ早めに到着することをおすすめします。

また、駐車場の場所によっては会場までの距離が異なるため、荷物の持ち運びや移動時間の計画も重要です。

一部の駐車場からはシャトルバスが運行される場合があるため、事前に公式サイトで情報を確認しておくと便利です。

公共交通機関を利用したほうがスムーズに会場入りできるケースもあるため、選択肢を比較しておくと安心です。

佐倉マラソンの過去の結果と記録

佐倉マラソンは長年にわたり開催されており、過去の大会結果を振り返ることで、レースの傾向や完走率を把握することができます。

例年の完走率は80から90%程度と比較的高めですが、気象条件やコースのコンディションによって変動することがあります。

トップランナーの記録を見ると、男子の優勝タイムは2時間18分から2時間22分の範囲に収まり、女子の優勝タイムは2時間39分から2時間50分程度が平均的です。

過去の大会では、男子は2022年が2時間19分45秒、2023年が2時間21分12秒、女子は2022年が2時間41分30秒、2023年が2時間44分55秒と記録されています。

一方で、一般ランナーの平均完走タイムは4時間30分前後であり、制限時間6時間以内であれば完走できる可能性が高いといえます。

また、過去の大会では強風や雨天の影響を受けた年もあり、気象条件が記録に与える影響は小さくありません。

そのため、レース前の天気予報をチェックし、適切な準備をすることが重要です。

特に、風が強い日は後半のペース管理に注意が必要です。

参加賞や完走メダル

佐倉マラソンでは、参加者全員に参加賞が提供されます。

例年、オリジナルTシャツやタオルなどの実用的なアイテムが配布されることが多く、ランナーにとって記念となるグッズとなっています。

過去には、佐倉市の名産である花をデザインに取り入れたTシャツや、大会ロゴが入った特製タオルが配布されました。

また、エコバッグやランニングキャップなど、実用的なアイテムが提供された年もありました。

これらの参加賞は、大会の思い出としてだけでなく、日常のトレーニングや次回のレースにも活用できるのが特徴です。

完走者には完走メダルが授与され、ゴール後の達成感を味わえる特典の一つです。

メダルのデザインは年ごとに変わることがあり、リピーターにとってはコレクションの楽しみの一つとなっています。

過去には、地元の特産品をモチーフにしたデザインが採用されることもあり、地域色を感じられる工夫が施されています。

また、一部の大会では記録証が即時発行されるサービスも提供されており、自身のタイムをすぐに確認できる点が好評です。

佐倉マラソンでは、完走後に会場内の特設ブースで記録証を受け取ることができます。

また、デジタル記録証のダウンロードサービスも提供されており、後日公式サイトから自身の完走タイムを確認し、印刷することも可能です。

これらの参加賞や完走メダルは、大会の思い出として残るだけでなく、次回のモチベーションにもつながる要素といえるでしょう。

【まとめ】佐倉マラソンの難易度を総括

佐倉マラソンは、自然を満喫しながらも適度なアップダウンや風の影響を受ける、挑戦しがいのあるコースです。

初心者からベテランまで幅広いランナーが参加し、それぞれの目標に向かって走ります。

本記事で紹介したコースの特徴や難易度のポイント、完走するための練習方法、エントリー情報を参考に、しっかりと準備を整えてください。

事前の情報収集と計画的なトレーニングが完走へのカギとなります。

佐倉マラソンを最大限楽しみ、自己ベスト更新や完走の達成感を味わいましょう!