会津磐梯山ウルトラマラソンの難易度はどのくらい?完走率はどれくらい?と疑問を持つ方も多いでしょう。

ウルトラマラソンの中でも、自然の絶景と過酷なコースが魅力の「会津磐梯山ウルトラマラソン」。

しかし、その美しい景色とは裏腹に、累積標高の高さや制限時間の厳しさが多くのランナーを苦しめています。

本記事では、会津磐梯山ウルトラマラソンの難易度や完走率、攻略法について詳しく解説します。

宿泊や参加賞に過去のデータや参加者の体験談をもとに、大会の特徴や完走のためのコツを紹介するので、これから参加を検討している方はぜひ参考にしてください。

会津磐梯山ウルトラマラソンの難易度と完走率を考察

会津磐梯山ウルトラマラソンは、その美しい風景とは裏腹に過酷なレースとして知られています。

標高差の大きいコース、長時間のレース展開、そして気象条件の変化が、ランナーにとって大きな試練となります。

本大会の難易度はどれほどのものなのか、過去の完走率とともに詳しく見ていきましょう。

また、他のウルトラマラソンとの比較や、制限時間の厳しさについても検証し、どのような走力が求められるのかを明らかにします。

これから参加を検討している方や、初めてウルトラマラソンに挑戦しようと考えている方にとって、本記事が役立つ情報となるよう詳しく解説します。

会津磐梯山ウルトラマラソンとは?

会津磐梯山ウルトラマラソンは、福島県会津地方を舞台にした長距離レースです。

この大会は100kmと65kmの2部門に分かれ、壮大な自然環境の中を駆け抜けるコースが特徴です。

磐梯山の山麓を走るため、標高差の大きい坂道が多く、ウルトラマラソンの中でも厳しい部類に入ります。

本大会は2022年に初開催され、毎年多くのウルトラランナーが参加しています。

福島県会津地方は豊かな自然と起伏に富んだ地形を有しており、トレイルランや登山の人気スポットとしても知られています。

この地形の特性を活かし、全国のランナーに挑戦の場を提供するために本大会が企画されました。

累積標高や関門の設定が厳しく、一定の走力と登坂力が求められるため、フルマラソン完走経験者でも入念な準備が必要です。

また、エイドステーションでは地域特産の補給食が提供されるため、観光的要素も含まれています。

初心者向けの大会ではないものの、挑戦しがいのあるコース設定が魅力となっています。

コースの特徴と累積標高

会津磐梯山ウルトラマラソンの最大の特徴は、急勾配の登り坂と長い下り坂が繰り返されるコース設計にあります。

100kmの部では累積標高が約1,600mに達し、特に磐梯山ゴールドラインや裏磐梯エリアの登りはランナーの体力を大きく消耗させます。

スタート地点は標高の低い場所にありますが、コースの中盤から後半にかけて標高が上がり、終盤には再び下るレイアウトとなっています。

この高低差の影響で、前半にペースを上げすぎると後半の上り坂で失速するリスクが高まります。

そのため、ペース配分や登りの走り方を意識したトレーニングが不可欠です。

また、気温変化にも注意が必要です。

標高の高いエリアでは冷涼な気候ですが、標高が下がるにつれて気温が上昇し、日中は30度近くに達することもあります。

特に、後半の長い下り坂では、日陰が少なく直射日光を浴び続けるため、体温の上昇を抑える工夫が不可欠です。

2023年大会では、標高の低いエリアで気温が35度に達し、多くのランナーが熱中症のリスクに直面しました。

また、長時間走ることで体内の水分やミネラルが不足し、足の痙攣を引き起こすケースも報告されています。

暑さ対策として、水分補給のタイミングやウェア選びに加え、塩分補給や冷却グッズの活用も有効です。

他のウルトラマラソンと比較した難易度

会津磐梯山ウルトラマラソンは、国内の他のウルトラマラソンと比べても難易度が高い部類に入ります。

例えば、比較的フラットなコースが多い柴又100K(累積標高200m程度)と比較すると、本大会の累積標高は約1,600mと非常に高く、登坂力が求められます。

また、四万十川ウルトラマラソン(累積標高約600m)よりも高低差が激しく、脚への負担が大きいことも特徴です。

さらに、制限時間も重要なポイントです。

100kmの部では15時間の制限があり、これは日本国内のウルトラマラソンの中では標準的な設定です。

しかし、高低差を考慮すると、他の大会と比べても難易度が高いといえます。

例えば、比較的フラットなコースである柴又100Kは制限時間が14時間ですが、累積標高が約200mと低いため、平均的なランナーでも完走しやすい環境が整っています。

一方、四万十川ウルトラマラソンの100km部門は制限時間14時間30分で、累積標高は約600mと中程度の難易度です。

それに対して、会津磐梯山ウルトラマラソンは累積標高約1,600mと大幅に高く、体力の消耗が激しいため、時間内完走のハードルが上がります。

コースの特性上、一定のペースで走ることが難しく、戦略的なレース運びが求められます。

過去の完走率の推移

会津磐梯山ウルトラマラソンは年ごとに異なる完走率を示しており、大会の難易度が気象条件によって左右されることがわかります。

初開催の2022年は比較的穏やかな天候だったため、100kmの部の完走率は約78%でした。

しかし、2023年は気温が高く、完走率は約66%まで低下しました。

2024年大会の完走率はさらに低下し、約58%となりました。

これは当日の気温の高さや、後半の上り坂でリタイアするランナーが増えたことが影響しています。

特に、日中の気温が30度近くまで上昇し、標高の低い区間では強い日差しを浴び続ける状況が続いたため、脱水症状を起こす選手が多く見られました。

さらに、エイドステーションの間隔が長いため、十分な補給を行えないランナーが増えたことも要因の一つです。

また、序盤のペース配分を誤った結果、後半に体力が尽きてしまうケースも多く報告されています。

これらの条件が重なったことで、過去最低の完走率を記録する結果となりました。

今後の大会では、暑さ対策やエイド戦略の見直しが求められるでしょう。

完走率に影響を与える要因

完走率に影響を与える主な要因は、コースの高低差、気温、エイドの補給内容、そして関門の設定です。

まず、累積標高が高いため、特に後半の登り坂で体力を奪われるランナーが多く、適切なペース管理が必要です。

また、気温の変化も完走率を左右します。

特に、標高の低いエリアでは気温が30度を超えることがあり、熱中症リスクが高まります。

十分な水分補給と塩分補給が求められます。

関門の設定も完走率に大きく影響します。

会津磐梯山ウルトラマラソンでは、制限時間内に特定のポイントを通過できないと失格となります。

特に中盤以降の関門は厳しく、想定以上に時間を要するとリタイアに追い込まれる可能性があります。

2024年大会の結果と傾向

2024年の会津磐梯山ウルトラマラソンでは、100kmの部の完走率が58%と、過去最低の数字となりました。

この要因として、当日の最高気温が30度近くまで上昇し、特に後半の上り坂で脱水症状を訴えるランナーが多かったことが挙げられます。

また、エイドステーションの補給内容にも課題が指摘されています。

水分補給の頻度は十分だったものの、エネルギー補給の選択肢が限られており、補給不足を感じた参加者が多かったようです。

特に、炭水化物源となる補給食が少なく、ジェルやエネルギーバーの提供が不足していたため、後半でエネルギー切れを起こすランナーが目立ちました。

過去の大会では、エイドステーションで果物やパン、おにぎりなどの補給が充実していましたが、2024年大会では提供内容が簡素化されたことが影響した可能性があります。

今後の大会では、ランナーが必要とする栄養バランスを考慮した補給内容の見直しや、補給ポイントの増設が求められるでしょう。

これらのデータを踏まえ、2025年大会に向けて参加者は暑さ対策や補給計画を十分に考慮する必要があります。

適切な準備と戦略が、完走への鍵となるでしょう。

会津磐梯山ウルトラマラソンの難易度と完走率:コース詳細と攻略法

会津磐梯山ウルトラマラソンは、美しい自然と壮大な景観を楽しめる一方で、国内でも屈指の難関コースを誇るウルトラマラソンです。

標高差の激しいコースレイアウト、長時間に及ぶ過酷なレース展開、そして変わりやすい気象条件がランナーを試します。

このセクションでは、コースの高低差や関門の厳しさ、補給戦略、レース当日の戦略などを詳細に解説します。

適切な準備と対策を行えば、初心者でも完走の可能性を高めることができます。

ウルトラマラソン特有の課題にどう対処すべきかを理解し、大会当日に最高のパフォーマンスを発揮できるようにしましょう。

コースの高低差と難所

会津磐梯山ウルトラマラソンのコースは、厳しい高低差を伴うことで知られています。

特に100kmの部では、累積標高が約1,600mに達し、長時間にわたりアップダウンを繰り返すため、脚への負担が大きくなります。

序盤は比較的緩やかな道が続きますが、中盤から急激な登り坂が増え、特に磐梯山ゴールドラインでは最大勾配10%以上の坂が現れます。

この区間は約17kmにわたり標高差800m以上を一気に上るため、脚力だけでなく、ペース配分やフォーム管理が求められる難所です。

また、終盤には長い下り坂が続くため、後半に向けて脚を温存する戦略が重要になります。

加えて、コースの一部は舗装路だけでなく、未舗装のトレイル区間も含まれており、雨天時には滑りやすくなるため注意が必要です。

特に標高の高いエリアでは気温が低下しやすく、ウェアの調整や補給計画をしっかりと立てることが完走の鍵となります。

制限時間と関門の設定

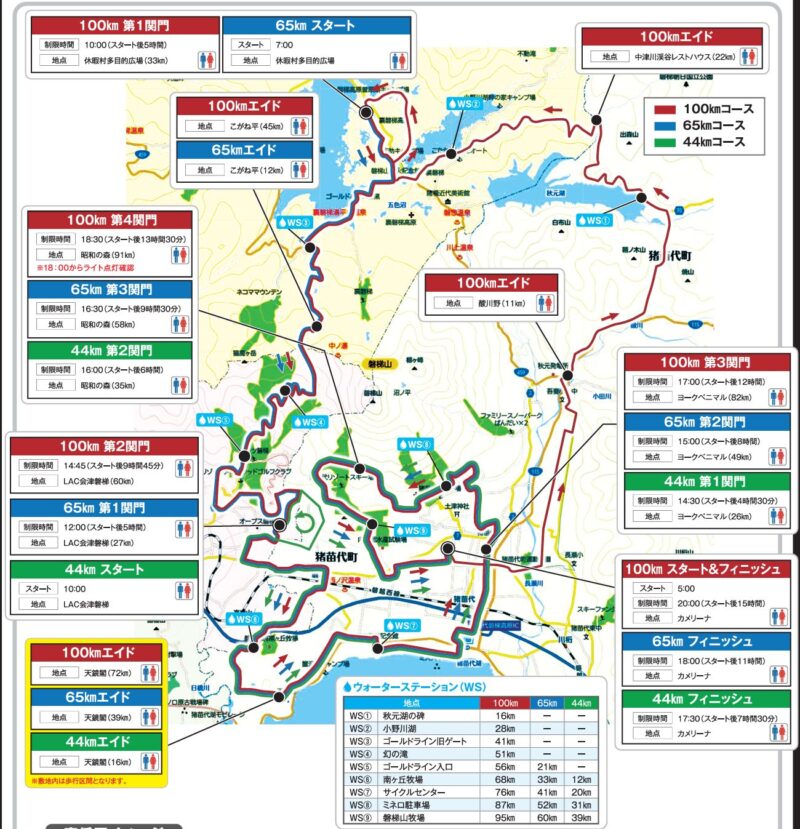

【100km/エキデン】

第1関門・エキデン1区33km地点[休暇村多目的広場]スタート5時間[10:00]

第2関門・エキデン2区60km地点[LAC会津磐梯]スタート9時間45分[14:45]

第3関門・エキデン3区82km地点[ヨークベニマル]スタート12時間[17:00]

第4関門91km[昭和の森]スタート13時間30分[18:30]

※18:00よりライト点灯チェックを行います。

(点灯しなかった場合は失格となります)

フィニッシュ スタート15時間[20:00]

【65km】

第1関門27km[LAC会津磐梯]スタート5時間[12:00]

第2関門49km[ヨークベニマル]スタート8時間[15:00]

第3関門58km地点[昭和の森]スタート9時間30分[16:30]

フィニッシュ スタート11時間

【44km】

第1関門26km[ヨークベニマル]スタート4時間30分[14:30]

第2関門35km地点[昭和の森]スタート6時間[16:00]

フィニッシュ スタート後7時間30分

会津磐梯山ウルトラマラソンの制限時間は、100kmの部で15時間、65kmの部で10時間に設定されています。

これは一般的なウルトラマラソンと比べると標準的な制限時間ですが、コースの高低差を考慮すると、決して余裕のある設定ではありません。

関門は複数設けられており、特に中盤の登坂区間を過ぎた後の関門は厳しいタイム設定になっています。

ペースが落ちやすい登り区間で時間を使いすぎると、後半の平坦区間で巻き返す余裕がなくなるため、序盤から計画的な走りが求められます。

また、標高の高いエリアでは天候が変わりやすく、冷え込みや突風が発生することもあります。

特に過去の大会では、早朝に気温が一桁台まで下がり、低体温症のリスクが指摘されたこともありました。

逆に日中は標高の低い区間で30度近くまで上昇し、熱中症でリタイアするランナーも見られました。

特に夜間走行が必要な場合、防寒対策を怠るとパフォーマンスが低下する要因となります。

寒暖差に適応できるレイヤリングや、防風対策を講じることが重要です。

関門通過には、ペース配分の計画と適切な装備の準備が不可欠となります。

エイドステーションの場所と補給内容

エイドステーションは約5~10kmごとに設置されており、水分補給やエネルギー補給が可能です。

特に中盤以降は補給の重要性が増し、適切な栄養補給が完走に直結します。

会津磐梯山ウルトラマラソンでは、地元の特産品を活かした補給食が提供されるのが特徴です。

おにぎりやバナナのほか、会津産コシヒカリを使った味噌焼きおにぎり、地元の銘菓「まんじゅう天ぷら」、さらにはエネルギージェルや塩分タブレットが用意されることもあります。

ただし、エイド間隔が長い区間もあるため、自分で補給食を持参することが推奨されます。

特に後半の長い登坂区間では、消耗が激しくなるため、糖質をしっかり摂取できる補給を意識することが重要です。

また、暑さ対策として、スポーツドリンクや水の適切な摂取も欠かせません。

トレーニング方法と推奨練習

完走を目指すには、登坂力と持久力を鍛えるトレーニングが必須です。

特に、長距離の坂道走を取り入れた練習が効果的で、標高差のあるコースを使ったトレーニングを意識することが推奨されます。

また、長時間走を取り入れることで、ウルトラマラソン特有のペース配分に慣れることも重要です。

週に1回以上は4~5時間以上のLSD(ロング・スロー・ディスタンス)を実施し、持久力を向上させることが望ましいでしょう。

具体的なペース配分としては、100kmの部では序盤の30kmはキロ6分30秒~7分のペースを維持し、無駄な体力消耗を避けることが重要です。

中盤の登坂区間では無理にスピードを上げず、キロ8分~9分のペースでリズムを保つようにします。

下りに入る終盤では、脚のダメージを考慮しつつ、キロ6分前後のペースに戻せるよう調整すると、最後まで安定した走りが可能になります。

さらに、コースの一部が未舗装路を含むため、トレイルランの要素も取り入れた練習が有効です。

特に、下り坂の走り方をマスターすることで、レース後半のペース維持が可能になります。

股関節周りの強化や足首の安定性を高めるトレーニングも、怪我予防に役立ちます。

必要な装備と持ち物チェックリスト

会津磐梯山ウルトラマラソンは、標高差が大きいため、適切な装備が完走のカギを握ります。

特に、長時間のレースとなるため、気温や天候の変化に対応できるウェア選びが重要です。

必携アイテムとして、ハイドレーションパックやウエストポーチを活用し、エネルギージェルや塩タブレットを持ち運ぶことを推奨します。

また、長時間の走行では足へのダメージが大きいため、クッション性の高いシューズを選ぶことが重要です。

加えて、夜間走行に備えたヘッドライト、防寒対策のためのアームカバーや軽量ジャケットも持参すると安心です。

トレイル区間の走行を考慮し、滑りにくいシューズや靴擦れ対策も準備しておくと良いでしょう。

レース当日の戦略とペース配分

レース当日は、序盤から適切なペース配分を意識することが重要です。

特に、前半で飛ばしすぎると後半の登坂区間で失速する可能性が高くなります。

初心者の目安として、スタートから5kmまではキロ7分~7分30秒のペースを維持し、エネルギーを温存することが推奨されます。

10km地点でキロ6分30秒~7分のペースに調整し、中盤の登坂区間に備えましょう。

登坂区間ではキロ8分~9分のゆっくりしたペースで無理をせず、後半の下りに入ったらキロ6分前後に戻せるよう意識すると、完走の可能性が高まります。

前半は余裕を持ったペースで走り、特に急な登坂では無理にスピードを上げず、一定のリズムを保つことを意識しましょう。

中盤以降は補給をしっかり行い、エネルギー不足を防ぐことが肝心です。

また、エイドステーションを活用する際は、事前に提供される補給内容を把握し、自分に必要なものを効率よく摂取することが重要です。

最後の下り坂では、疲労による転倒リスクが高まるため、無理なペースアップを避け、安全に走ることを優先しましょう。

全体を通して、適切なトレーニングと戦略を立てることで、完走率を高めることが可能です。

会津磐梯山ウルトラマラソンの難易度と完走率:参加賞や宿泊など

会津磐梯山ウルトラマラソンは、単なるレースではなく、地域の魅力を体験できるイベントでもあります。

参加賞や完走メダルには、地元の文化や伝統が反映されており、参加者にとって特別な記念品となるでしょう。

また、宿泊施設の選び方や大会当日のアクセス方法を事前にしっかり把握しておくことで、スムーズな大会参加が可能になります。

本記事では、参加賞の詳細や完走メダルの特徴、宿泊施設の選び方からアクセス方法まで、大会参加をより快適にするための情報を詳しく解説します。

初めて参加する方はもちろん、リピーターの方にとっても有益な情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

参加賞の内容

会津磐梯山ウルトラマラソンでは、参加者全員に大会オリジナルの参加賞が贈られます。

過去の大会では、Tシャツやタオルなど、実用的なアイテムが配布されました。

特に、地元の特産品を取り入れたグッズや食品が好評を得ています。

近年は、エコ意識の高まりにより、環境に配慮したリサイクル素材を使用したアイテムや、プラスチック削減を目的とした折りたたみ式のカップなどが採用されることもあります。

特に2020年以降、持続可能な大会運営を目指す取り組みが強化され、参加賞としてリサイクル素材のTシャツや竹製のカトラリーセットが配布されるようになりました。

これにより、環境負荷を減らしつつ、ランナーにもエコ活動を意識してもらう機会が増えています。

大会オリジナルデザインのTシャツは、ランナーの間で記念品として人気があり、毎年異なるデザインが施されるため、コレクションする参加者も多いです。

また、地元の名産品を詰め合わせた参加賞も魅力のひとつです。

会津地方の伝統的な食品やお菓子が提供され、マラソン後の楽しみの一つとして好評を博しています。

完走メダルのデザインと受け取り条件

会津磐梯山ウルトラマラソンでは、完走者に特別な完走メダルが授与されます。

このメダルは、大会ごとにデザインが変更され、会津磐梯山の美しい風景や大会の象徴が刻まれた特別仕様です。

受け取りの条件は、制限時間内にゴールすることが必須です。

100kmの部では15時間以内、65kmの部では10時間以内にフィニッシュラインを通過することが求められます。

完走メダルは、フィニッシュエリアで直接授与され、完走した証として多くのランナーが記念に持ち帰ります。

また、近年では、環境に配慮した木製のメダルが採用されることもあり、地域の職人が手掛けたデザインが魅力となっています。

木材には、福島県産のスギやヒノキが使用されており、温かみのある質感が特徴です。

デザインには、磐梯山のシルエットや大会ロゴが精巧に刻まれ、手作業で仕上げられています。

これにより、一般的なメダルとは異なり、より記念性の高いアイテムとして多くのランナーに喜ばれています。

完走の達成感を象徴するアイテムとして、ランナーにとって特別な思い出となるでしょう。

宿泊施設の選び方

会津磐梯山ウルトラマラソンに参加する際、宿泊施設の確保は重要なポイントとなります。

大会当日は早朝スタートのため、前日からの宿泊を推奨します。

宿泊施設は、会場周辺の温泉宿やビジネスホテル、民宿など多岐にわたります。

温泉地としても知られる会津地方では、レース前後に温泉で疲れを癒せる宿が人気です。

特に、大会提携の宿泊施設では、朝食の提供時間を早めたり、ランナー向けの食事を用意するなどのサポートが行われることもあります。

また、宿泊施設の予約は早めに行うことが重要です。

大会前には、多くのランナーや観光客で宿泊施設が埋まりやすくなるため、エントリー後すぐに宿を確保するのが望ましいでしょう。

特に、大会の3から4か月前から予約が埋まり始める傾向があり、直前では希望の宿が取れない可能性が高いため、早めの行動が必要です。

会場までのアクセス方法と駐車場情報

会津磐梯山ウルトラマラソンの会場までは、公共交通機関や自家用車を利用してアクセスできます。

新幹線を利用する場合、最寄りの駅は郡山駅で、そこから会津若松駅へ乗り換えるルートが一般的です。

会津若松駅からは、大会当日にシャトルバスが運行されることもあります。

自家用車を利用する場合、会場周辺に駐車場が設けられています。

荷物預かりサービスの利用方法

大会当日は、荷物預かりサービスが提供されます。

ランナーは、貴重品や不要な荷物を事前に預け、ゴール後に受け取ることが可能です。

荷物預かりの受付は、スタート会場付近で行われ、専用のタグをつけた袋に入れて預ける形式が一般的です。

貴重品や壊れやすい物は預かり対象外となるため、自己管理する必要があります。

ゴール後は、預けた荷物をスムーズに受け取れるよう、引換券を忘れずに保管しておきましょう。

また、一部のランナー向けに、途中のエイドステーションで補給用の荷物を預けられるサービスが提供されることもあります。

過去の参加者ブログや体験談

過去の参加者のブログや体験談を参考にすることで、大会の雰囲気やコースの特徴、実際の難易度をよりリアルに把握できます。

多くのランナーがレースの様子を記録し、攻略法やおすすめの装備について発信しています。

特に、完走者のブログには、ペース配分や補給のポイント、注意すべき難所についての情報が詳しく書かれていることが多く、初心者にとって有益なアドバイスが得られます。

例えば、過去の大会に参加したランナーが詳細なレースレポートを記録している「ランネット」や、個人のランニングブログ「トレイルランナーの挑戦記」などが参考になります。

また、YouTubeにも実際のコース映像を紹介する動画があり、視覚的にコースの雰囲気を掴むのに役立ちます。

また、リタイアしたランナーの記録も参考になり、どのような点が難しく、どのような準備が不足していたのかを知ることができます。

口コミから見る大会の魅力と改善点

会津磐梯山ウルトラマラソンの口コミを調べると、大会の魅力や改善点が浮き彫りになります。

ランナーからは、「景色が美しく、走るだけで気持ちがいい」「エイドの補給食が充実していて助かった」といったポジティブな意見が多く寄せられています。

一方で、「登坂区間が思った以上に厳しかった」「エイド間の距離が長く、補給が難しかった」という意見も見られます。

特に、磐梯山ゴールドラインの長い登坂区間は、多くのランナーにとって最大の難所となっています。

また、後半の標高が低いエリアでは気温の上昇が厳しく、暑さにより消耗するランナーが増える傾向があります。

こうした課題に対応するため、大会側では近年、エイドステーションの設置場所を見直し、補給ポイントを増やす試みを行っています。

また、エイドに提供される補給食の種類も改善され、エネルギージェルや塩タブレットなどの補給が強化されています。

これらの口コミを参考にしながら、適切な準備を整えることで、より充実したレース体験が可能となるでしょう。

総じて、会津磐梯山ウルトラマラソンは、挑戦しがいのある大会であり、しっかりとした事前準備と戦略が成功のカギとなります。

【まとめ】会津磐梯山ウルトラマラソンの難易度&完走率を総括

会津磐梯山ウルトラマラソンは、美しい自然と挑戦しがいのあるコースが魅力の大会です。

しかし、その難易度は高く、完走するためには事前の準備と戦略が欠かせません。

過去の完走率や参加者の体験談を参考にしながら、適切なトレーニングを積み、本番に臨むことが重要です。

また、エイドの活用やペース配分の工夫も、完走への大きなポイントとなります。

本記事で紹介した情報を活かし、万全の準備で大会に挑みましょう。

会津磐梯山ウルトラマラソンに挑戦するすべてのランナーが、最高の走りを実現できることを願っています。