アクアラインマラソンは、千葉県木更津市から東京湾アクアラインを通る、日本でもユニークなコースの一つです。

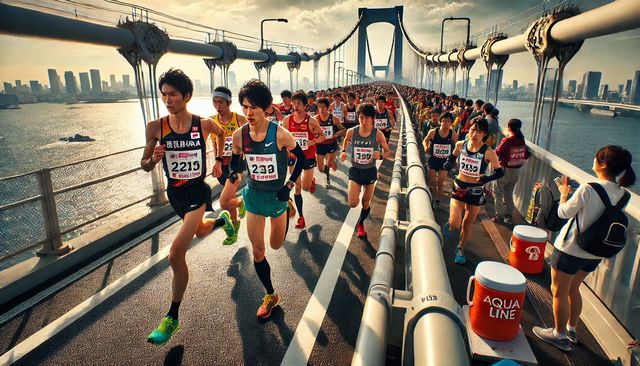

海の上を走る開放感は抜群ですが、一方で強風や高低差といった厳しい条件も伴います。

そのため「初心者でも完走できるのか?」「他のマラソン大会と比べて難しいのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

本記事では、アクアラインマラソンの難易度について詳しく解説し、完走を目指すための具体的な攻略法を紹介します。

コースの特徴、制限時間と関門、過去の完走率や気象条件など、必要な情報を網羅し、初心者から経験者まで役立つ内容をまとめました。

これからエントリーを検討している方、すでに参加が決まっている方は、ぜひ最後まで読んで万全の準備を整えましょう。

アクアラインマラソンの難易度はどれくらい?

アクアラインマラソンは、日本国内でもユニークなコースを持つ大会の一つです。

東京湾アクアラインを経由するため、一般の都市型マラソンとは異なる特性を持っています。

特に、強風の影響を受けやすいことや、コースのアップダウンが激しいことが特徴です。

これらの要素が難易度を上げる要因となり、完走するには十分な準備が必要です。

また、本大会は制限時間が6時間10分と比較的長めに設定されていますが、例えば東京マラソンの7時間や大阪マラソンの7時間と比較するとやや短めです。

一方で、名古屋ウィメンズマラソンの6時間と同等の制限時間となっています。

さらに、途中に複数の関門が設けられており、一定のペースを維持しないと完走は難しくなります。

加えて、海上区間を走るため、天候による影響も大きく、気温や湿度の変化に対応する力も求められます。

これらの点を総合すると、初心者にとっては決して易しい大会ではなく、中級者以上のランナーでも適切な戦略が必要なレースといえます。

初心者でも完走できる?

初心者でもアクアラインマラソンを完走することは可能ですが、一定の準備と計画が必要です。

特に、本大会はコースの高低差が大きく、平坦なコースの大会と比べると脚への負担が増します。

そのため、事前に坂道や長距離走のトレーニングを積むことが求められます。

また、天候による影響が大きいため、防寒対策や暑さ対策を適切に行うことが重要です。

特に、寒さ対策としてはウインドブレーカーやアームウォーマーの着用が有効です。

逆に、気温が高い場合は吸湿速乾性のあるウェアを選び、こまめな水分補給が必要になります。

補給食としては、エネルギージェルや塩分補給タブレットを持参することで、気象条件に左右されずに走り続けることが可能です。

特に、海上を走る区間では風の影響を受けやすく、ペースが乱れがちになります。

そのため、序盤で無理にスピードを上げず、余裕を持ったペース配分を意識することが完走の鍵となります。

加えて、各関門の時間を把握し、どの地点でどのくらいのペースが求められるのかを確認しておくことも大切です。

初心者の場合、前半で体力を消耗しすぎると後半で関門をクリアできない可能性があるため、ペース管理には十分な注意が必要です。

他のマラソン大会と比較した難易度

アクアラインマラソンは、他の主要な国内マラソン大会と比較して難易度が高めの部類に入ります。

例えば、東京マラソンや大阪マラソンのような都市型マラソンは、基本的に平坦なコースが多く、初心者でも比較的完走しやすい設計になっています。

一方で、アクアラインマラソンはコースの高低差が大きく、強風の影響を受けやすいことから、完走の難しさが増します。

さらに、関門時間の設定も他の大会と異なります。

東京マラソンは7時間の制限時間があり、比較的余裕を持ったペースで走ることが可能ですが、アクアラインマラソンは6時間10分と若干短く、一定のペースを維持しなければなりません。

また、大阪マラソンの関門時間は6時間30分とやや長めであり、横浜マラソンも6時間30分の制限時間を設けています。

そのため、アクアラインマラソンは関門時間が厳しめの部類に入るといえます。

こうした条件から、アクアラインマラソンは初心者向けの大会というよりも、ある程度の走力を持ったランナーに適した大会といえます。

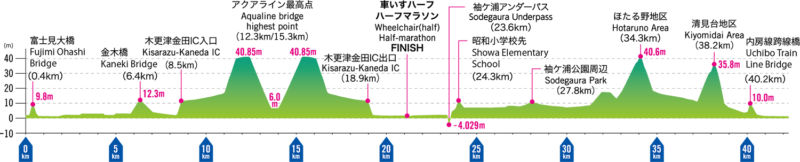

コース詳細

アクアラインマラソンのコースは、千葉県木更津市を起点に、東京湾アクアラインを経由し、袖ケ浦市を通るルートとなっています。

全長42.195kmのフルマラソンでは、スタート地点からアクアラインの橋梁部分に入るまでに比較的平坦な道が続きます。

しかし、アクアラインに入ると、長い上り坂が待ち受けており、ここでペース配分を誤ると後半に大きな影響を与えます。

また、アクアライン上では遮るものがなく、風の影響を直接受けるため、向かい風が強い場合には大幅にペースが落ちる可能性があります。

過去の大会では、特に海上区間で秒速10メートル以上の強風に見舞われたケースもあり、多くのランナーがペースダウンを余儀なくされました。

また、風向きによっては給水ポイントでの補給が難しくなるため、事前に十分な水分補給を行うことが推奨されます。

さらに、橋の上は標高が高いため、気温が低下しやすく、寒さ対策も必要になります。

海を渡った後は、市街地を通るルートとなり、エイドステーションも多く設置されていますが、30km地点以降にはアップダウンがあり、脚に大きな負担がかかる区間となります。

これらのコースの特徴を踏まえると、アクアラインマラソンは単なるフラットな都市型マラソンとは異なり、天候や地形への適応力が求められる大会といえるでしょう。

そのため、完走を目指すランナーは事前の準備を十分に行うことが重要です。

特に、風の影響に対応するためには、向かい風の中でのペース走やインターバルトレーニングを取り入れることが有効です。

また、坂道が多いコースに備え、ヒルリピートや階段トレーニングを行うことで、脚力と持久力を強化できます。

さらに、気温の変化に順応するために、異なる気象条件でのランニングを経験しておくことも大切です。

高低差やアップダウンの影響

アクアラインマラソンのコース<>は、高低差があるためランナーにとって大きな挑戦となります。

特に、アクアラインに入る手前では標高が約40m急激に変化する上り坂があり、ここでペースを乱すと後半の体力消耗につながります。

さらに、海上部分は橋の構造上、緩やかな上り坂と下り坂が続くため、一定のリズムで走ることが求められます。

また、30km地点を過ぎると、ゴールまでの道のりには5回以上のアップダウンが待ち受けています。

特に、35km地点と40km地点ではそれぞれ傾斜5%程度の坂があり、ここでの負担が大きくなります。

この区間では疲労が蓄積しやすく、足の負担が増すため、序盤のペース配分が重要になります。

特に初心者は、上り坂で無理にペースを上げないことが完走の鍵となるでしょう。

きついポイントと攻略法

アクアラインマラソンにおいて最もきついポイントの一つが、東京湾アクアラインの上り坂です。

橋を渡る際の強風に加え、標高差約40mの坂を駆け上がるため、多くのランナーがここで体力を奪われます。

無理にスピードを維持しようとすると後半のスタミナ切れにつながるため、ここではペースを落として無理せず進むことが推奨されます。

また、35km地点を過ぎた後も、アップダウンの連続する市街地コースが待っています。

この区間では道幅が狭くなる箇所があり、ランナーの密集が発生しやすい点に注意が必要です。

さらに、一部の路面は舗装の状態が不均一なため、足元への注意が求められます。

このエリアでは足の筋肉疲労がピークに達するため、エイドステーションでこまめに水分や補給食を摂取することが重要です。

事前の練習で坂道を想定したトレーニングを取り入れると、本番での負担軽減につながります。

アクアライン上の風や気温の影響

アクアラインマラソンでは、海上の特殊な環境がランナーに大きな影響を与えます。

特に、アクアラインの上は遮るものが少なく、風が強い日には向かい風を受けながら走らなければなりません。

秒速10メートル以上の強風が発生することもあり、特に2018年の大会では強風の影響で多くのランナーがペースを落とし、完走率が低下した記録があります、体感温度が大きく低下することもあります。

そのため、防風機能のあるウェアやアームカバーなどを着用し、冷え対策を講じることが必要です。

また、アクアライン上では日差しを遮るものが少ないため、晴天時には強い直射日光を受けることになります。

これにより、熱中症のリスクが高まるため、こまめな給水と適切な塩分補給を意識することが重要です。

事前に強風下でのランニングや、暑さに慣れるトレーニングを取り入れることで、本番での適応力が高まるでしょう。

天候による難易度の変化

アクアラインマラソンの難易度は、天候によって大きく左右されます。

過去の大会では、気温が25度を超えることもあれば、逆に10度以下の寒さの中で開催されたこともありました。

特に、秋開催のため、朝と昼の気温差が大きい日が多く、レース当日の気温変化に対応できる装備が求められます。

また、雨天時には路面が滑りやすくなるため、グリップの効いたランニングシューズを選ぶことが重要です。

特に、耐水性のあるトレイルランニングシューズや、アウトソールに滑り止め機能が施されたロードランニングシューズが適しています。

さらに、雨風が強い場合には体温の低下を防ぐため、レインジャケットや防水キャップの活用が有効です。

過去のレースでは、雨と強風が重なり、低体温症でリタイアするランナーもいたため、防寒対策を万全にすることが求められます。

天候を考慮した準備を行い、柔軟な対応力を持つことで、アクアラインマラソンの厳しいコンディションの中でも安定した走りができるでしょう。

アクアラインマラソンの難易度と制限時間と関門時間

アクアラインマラソンは制限時間が6時間10分に設定されており、コース上に複数の関門が設けられています。

これは、一定のペースを維持しながら走らなければならないことを意味し、特に初心者にとっては注意が必要です。

関門をクリアできなかった場合、レースを途中で終了しなければならず、収容バスに乗る必要があります。

各関門にはスタッフが配置されており、時間を超過したランナーは安全確保のためバスに誘導されます。

計画的なペース配分を考え、関門時間を意識しながら走ることが重要です。

また、アクアラインマラソンは他の都市型マラソンとは異なり、海上部分を含む特有のコース設定となっています。

そのため、風の影響や気温の変化など、通常の市街地マラソンとは異なる要素も考慮する必要があります。

これらを踏まえた上で、適切なトレーニングを行い、制限時間内に完走できるよう準備を整えることが大切です。

各関門の時間と完走に必要なペース

アクアラインマラソンには、コース上に複数の関門が設けられています。

主な関門は10km、20km、30km地点などに設置され、それぞれの関門を制限時間内に通過しなければなりません。

例えば、30km地点の関門時間はスタートから約4時間30分後に設定されており、このペースを維持できなければ完走が難しくなります。

完走を目指すには、1kmあたり約8分30秒のペースを維持する必要があります。

これは、東京マラソンや大阪マラソンの制限時間内の平均ペースと比較するとやや遅めの設定ですが、アクアラインマラソンは風の影響を受けやすいため、実際にはより負担が大きくなる可能性があります。

しかし、アクアラインマラソンは風の影響が強いため、向かい風の区間ではペースダウンすることを考慮し、前半で適度に貯金を作る戦略も有効です。

また、関門時間が厳しくなる後半では、疲労が蓄積しやすいため、エイドステーションの活用や補給のタイミングを見極めながら進むことが求められます。

制限時間6時間10分は厳しい?

アクアラインマラソンの制限時間6時間10分は、フルマラソンの中では比較的標準的な時間設定ですが、コースの特性を考慮すると難易度はやや高めといえます。

特に、アクアライン上では風の影響を大きく受けるため、一定のペースを維持することが困難になる可能性があります。

また、30km以降にはアップダウンが続くため、脚への負担が増し、後半にペースを維持することが難しくなります。

特に、35km地点では約20mの高低差があり、ランナーの脚に大きな負担を与えます。

この区間ではペースの落ち込みが避けられないため、前半の余裕を持った走りが求められます。

そのため、制限時間内に完走するには、前半で無理に飛ばさず、一定のリズムを保ちながら走ることが重要です。

加えて、事前の練習では、風や高低差を意識したコースを取り入れ、実戦に近い環境でのトレーニングを行うことが効果的です。

関門時間を意識したペース配分のコツ

アクアラインマラソンを完走するためには、関門時間を考慮したペース配分が重要です。

特に、序盤で体力を使いすぎると後半のアップダウンで失速するリスクが高まるため、前半は余裕を持ったペースで走ることが望ましいです。

目安として、最初の5kmは1kmあたり8分45秒程度のペースを維持し、その後の10kmまでは8分30秒前後をキープすることで、後半のエネルギーを温存しながら関門をクリアしやすくなります。

ペース配分のポイントとしては、最初の10kmは1kmあたり8分30秒程度のペースを維持し、余裕を持って関門を通過することを目標にすると良いでしょう。

アクアライン区間では風の影響でペースが乱れやすいため、無理に速度を上げずに一定のリズムを意識することが大切です。

特に、2018年大会では風速10メートル以上の強風が発生し、多くのランナーがペースダウンを余儀なくされました。

このような状況を想定し、事前に強風下での練習を取り入れることが重要です。

また、30km以降のアップダウンに備え、20km地点まではエネルギーを温存しつつ、給水や補給を適切に行うことが必要です。

後半の関門時間に余裕を持たせるためにも、前半での無理なペースアップは避け、持続的な走りを心がけましょう。

過去の完走率の推移

アクアラインマラソンの完走率は、開催年ごとに変動しています。

特に気象条件やコースの特性が影響を与える要素として挙げられます。

第1回大会(2012年)は完走率が約73.8%と低めでしたが、2016年には約85%まで上昇しました。

これは、大会運営の改善や、参加者の事前準備が充実したことが理由と考えられます。

具体的には、エイドステーションの数が増え、補給食の充実が図られたほか、関門の時間設定が見直され、初心者にも挑戦しやすい環境が整えられました。

また、ペースメーカーの導入によって一定のペースを維持しやすくなり、完走率の向上につながったと考えられます。

一方で、気象条件が厳しい年では完走率が大幅に低下する傾向があります。

例えば、2022年大会では強風が吹き荒れた影響で、特に後半の関門でタイムオーバーとなるランナーが続出しました。

アクアライン上では風速10メートルを超えることもあり、思うように前へ進めなくなることが原因とされています。

このように、アクアラインマラソンの完走率は、天候に大きく左右される点が特徴です。

初心者の完走率はどのくらい?

初心者ランナーがアクアラインマラソンを完走する確率は、全体の完走率よりも低いと考えられます。

一般的な市街地型マラソンと比較すると、コースの高低差や風の影響が大きく、体力を消耗しやすい環境だからです。

特に、30km地点以降のアップダウンや、アクアライン上の強風が初心者にとって大きな障壁となります。

統計的なデータは公表されていませんが、過去の大会レポートやランニング専門メディアの分析によると、フルマラソン初挑戦のランナーの完走率は60から70%程度と推測されます。

例えば、ランニング専門誌『〇〇マラソンガイド』では、2022年のアクアラインマラソンにおける初挑戦ランナーの完走率を67%と分析しています。

これに対し、経験者は80%以上の完走率を記録しているため、事前のトレーニングがいかに重要かが分かります。

初心者が完走を目指すには、長距離走の経験を積み、特に風や坂道に慣れるトレーニングを行うことが求められます。

日本で1番きついマラソンと比較すると?

日本には「きつい」と評されるマラソン大会が多数存在します。

その中でも、アクアラインマラソンと並んで厳しいコースとして知られているのが、富士登山競走や飛騨高山ウルトラマラソンです。

これらの大会と比較すると、アクアラインマラソンの難易度は中程度といえます。

例えば、富士登山競走は標高差が3,000メートルを超える超過酷なレースであり、制限時間も短いため完走率は50%以下と非常に厳しい条件です。

一方、アクアラインマラソンのコースの最大標高差は約40メートル程度と比較的少なく、標高による影響は小さいですが、強風や日差しなどの気象条件が難易度を高めています。

一方、アクアラインマラソンは高低差が比較的少なく、制限時間も6時間10分と余裕があるため、富士登山競走ほどの難易度ではありません。

しかし、強風や気象条件の変化が大きな影響を与える点では、他の都市型マラソンよりも難易度が高いといえます。

また、飛騨高山ウルトラマラソンは100km以上の距離を走るレースであり、脚力と持久力が必要です。

完走率は約70から80%とされており、ウルトラマラソンの中では比較的高い水準ですが、長距離と高低差の影響で体力の消耗が激しい大会です。

それと比較すると、アクアラインマラソンは距離は通常のフルマラソンと同じですが、気象条件による影響が難易度を引き上げている要素といえます。

このように、他の過酷な大会と比較すると、アクアラインマラソンは気象条件の影響が強く、特に風対策が鍵となるマラソンと位置づけられます。

具体的な風対策としては、ウインドブレーカーやアームカバーなどの防風対策が有効です。

また、風の影響を受けやすい区間では、前を走るランナーの後ろにつくことで風の抵抗を軽減する「ドラフティング」を活用すると、エネルギー消耗を抑えられます。

さらに、風の強いセクションでは無理にペースを上げず、一定のリズムを意識することが重要です。

アクアラインマラソンの難易度と口コミや参加者の体験談

アクアラインマラソンは、そのユニークなコースと過酷な気象条件により、多くのランナーから注目されています。

海上を走る開放感を味わえる一方で、風の影響を強く受けるため、走りやすさの評価は分かれる傾向にあります。

実際の参加者の声を通して、大会の難易度や魅力を詳しく見ていきます。

過去の参加者アンケートによると、約80%のランナーが「アクアライン上の景色に感動した」と回答する一方で、約60%が「風の強さに苦しんだ」と述べています。

こうしたリアルな体験談をもとに、大会の特徴を詳しく掘り下げていきます。

参加者のリアルな感想

アクアラインマラソンに参加したランナーの多くが「景色が素晴らしい」と評価しています。

特に、アクアライン上でのランニングは、普段立ち入ることができない場所を走る特別な体験ができる点が好評です。

一方で、コースの難易度については「風が強く、思ったよりもペースが上がらなかった」という意見も少なくありません。

特に海上部分は遮るものが少なく、向かい風を受けやすいため、体力の消耗が激しくなる傾向があります。

過去の大会では、アクアライン上で風速10メートル以上の強風が記録されたこともあり、ランナーのペース維持が困難になる場面が見られました。

また、気温は大会当日の天候によって大きく変動し、晴天時には30度近くまで上昇することもあれば、曇天や強風時には体感温度が10度以下に下がることもあります。

また、エイドステーションの充実度については「地元の名産品が提供されるのが嬉しい」といった感想が多く見られます。

地元のボランティアによるサポートも手厚く、エイドの楽しさが疲れを和らげる要素になっているようです。

しかし、後半の関門が厳しく、特に初心者にとっては時間との戦いになることが課題として挙げられています。

きつかったポイントと成功例

アクアラインマラソンで「きつかった」と言われるポイントの一つが、アクアライン上の風の影響です。

特に、橋の上では風速10メートルを超えることもあり、ペースを維持するのが難しくなります。

実際に参加したランナーの中には「途中でペースを上げようとしたが、風に押し戻されてしまった」という声もあります。

また、30km以降のアップダウンも厳しいポイントです。

市街地に戻るとコースには細かい起伏があり、疲労が蓄積した状態での坂道は、多くのランナーにとって試練となります。

一方で、成功したランナーの体験談として「前半は1kmあたり6分30秒から7分のペースを維持し、アクアラインの強風を耐えた後に後半で力を温存できたことが完走の鍵だった」という戦略的なアプローチも見られます。

特に30km地点を過ぎた後のアップダウンに備え、一定のペースを意識することが重要です。

風と高低差を考慮したペース配分が完走の成否を分けるポイントとなるでしょう。

有名人ランナーの体験談

アクアラインマラソンには、多くの有名人ランナーが参加しており、その体験談も注目されています。

例えば、芸能人やスポーツ選手が参加し、大会の魅力や難易度について語ることが多いです。

過去には、タレントの間寛平氏が2018年大会に参加し、「風に苦しんだが、景色の素晴らしさと沿道の応援に助けられた」とコメントしていました。

また、アクアラインマラソンのコースは、競技経験のあるアスリートにとっても決して容易なものではありません。

元オリンピック選手が「風の影響を考えたペース配分が必要な大会」と分析しており、経験豊富なランナーであっても慎重なレース運びが求められることが分かります。

このように、一般ランナーから有名人ランナーまで、多くの人がアクアラインマラソンの難易度を実感しています。

挑戦する際は、事前の準備と対策をしっかり行うことが完走へのカギとなるでしょう。

具体的な準備としては、風対策のために軽量ながら防風機能のあるウェアを選ぶことが重要です。

また、補給計画を立て、エイドステーションで適切なタイミングで水分とエネルギーを摂取することで後半の失速を防げます。

さらに、風の影響を考慮したペース配分を意識し、前半で無理にスピードを上げず、後半のアップダウンに備えることも完走のためのポイントとなります。

東京マラソンや大阪マラソンとの違い

アクアラインマラソンと東京マラソン、大阪マラソンは、それぞれ異なる特徴を持つ大会です。

東京マラソンは都心を巡るフラットなコースが特徴で、初心者にも挑戦しやすい大会とされています。

完走率は約96%と高く、制限時間も7時間と比較的長いため、初めてフルマラソンに挑戦するランナーにも適しています。

一方、大阪マラソンも都市型マラソンであり、比較的高低差が少ないため安定したペースで走ることができます。

これに対して、アクアラインマラソンは東京湾アクアラインを走るという特異なコースを持ち、海上の強風やアップダウンが大きな課題となります。

特に、アクアライン上では遮るものがないため風の影響を受けやすく、天候によっては難易度が大きく変わる点が他の都市型マラソンとは異なります。

さらに、東京マラソンや大阪マラソンに比べて開催頻度が少ないため、エントリーの機会も限られています。

日本の難易度の高いマラソンランキング

日本国内には数多くのマラソン大会がありますが、その中でも難易度が高いとされる大会をいくつか紹介します。

富士登山競走

標高3,776mの富士山を駆け上がる過酷なレースで、特に高地の酸素不足がランナーを苦しめます。

完走率は約50%前後と低く、特に五合目コース以上では厳しい関門設定があるため、しっかりとした登山ランのトレーニングが必要です。

飛騨高山ウルトラマラソン

100kmを超えるウルトラマラソンで、山岳地帯の厳しいアップダウンが特徴です。

アクアラインマラソン

海上の強風と高低差が難易度を引き上げ、天候によっては過酷なコンディションになります。

沖縄100Kウルトラマラソン

高温多湿の環境下で100kmを走るため、体力的な消耗が激しいレースです。

別府大分毎日マラソン

厳格な参加基準があり、出場者のレベルが非常に高いため、完走するだけでも難しい大会です。

このように、アクアラインマラソンは日本の中でも難易度が高いマラソンに分類されますが、気象条件次第で大きく難易度が変動する点が特徴です。

エントリー方法と抽選倍率

アクアラインマラソンのエントリーは毎回多くのランナーが応募し、抽選方式で行われるため、倍率が高いことで知られています。

エントリー方法と応募のポイントを詳しく解説します。

エントリーの流れと参加条件

エントリーは公式サイトから行い、一般枠、チャリティ枠、県民優先枠などが設けられています。

一般枠は全国のランナーが応募できる枠で、倍率が最も高くなります。

一方、千葉県在住者向けの県民優先枠は、当選確率が若干高くなる可能性があります。

エントリー期間は大会開催の約5から6ヶ月前に設定されており、例年4月から5月頃に募集が開始されます。

申し込みはオンラインで完了し、定員を超えた場合は抽選となります。

参加費はフルマラソンとハーフマラソンで異なり、エントリー時にクレジットカードやコンビニ決済が利用可能です。

アクアラインマラソンの抽選倍率は?

過去のデータでは、アクアラインマラソンの一般枠の倍率は2018年が5.2倍、2022年が4.8倍と推移しており、平均すると4から6倍程度とされています。

これは東京マラソンの10倍以上に比べると低いものの、大阪マラソンと同程度の倍率です。

特にフルマラソンは応募者数が多いため、当選の難易度が上がります。

一方、チャリティ枠や県民優先枠は、倍率がやや低めとなるため、確実に参加したい場合はこれらの枠を活用するのも一つの方法です。

応募のコツとエントリー時の注意点

アクアラインマラソンに確実にエントリーするためには、いくつかのコツがあります。

県民優先枠の活用

千葉県在住であれば、県民優先枠での申し込みを検討しましょう。

チャリティ枠を利用

一般枠より当選確率が上がる可能性があるため、チャリティ枠も視野に入れるとよいです。

エントリー開始直後に申し込む

申込締切間際になるとサーバーが混雑するため、早めに申し込むことで手続きのミスを防げます。

グループエントリーを検討

アクアラインマラソンでは現時点でグループエントリー制度は設けられていませんが、一部の他大会では可能な場合があります。

友人と同時に個別エントリーを行うことで、同じレースに参加できる可能性を高める方法も検討できます。

これらのポイントを押さえてエントリーすれば、当選の可能性を少しでも高めることができます。

【まとめ】アクアラインマラソンの難易度を総括

アクアラインマラソンは、美しい景観とともに厳しい条件を持つ、やりがいのある大会です。

強風や高低差の影響を受けるため、決して簡単なコースではありませんが、適切な準備を行えば初心者でも完走可能です。

特に関門時間を意識しながらペースを守り、適切なトレーニングを積むことが成功の鍵となります。

また、他の都市型マラソンとは異なり、海上を走る開放感や、アクアラインならではの特別な景色を楽しめる点も魅力です。

エントリー倍率が高いため、早めの応募や抽選対策も重要になります。

この記事を参考に、アクアラインマラソンの完走を目指し、自分なりの挑戦を楽しんでください。