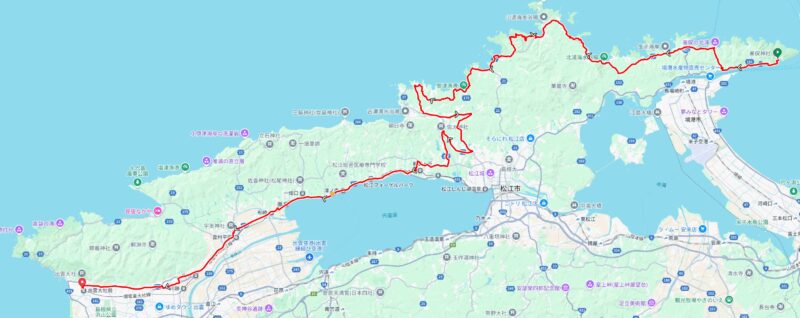

ウルトラマラソンに挑戦したいあなたにとって、「えびすだいこくマラソン」は気になる大会の一つではないでしょうか?島根県の美保神社から出雲大社までの100kmを駆け抜けるこのレースは、絶景を楽しみながらも過酷なコースが待ち受けることで知られています。

特に累積標高差の大きさや日本海沿いの気象条件は、完走を目指すランナーにとって大きな課題となるでしょう。

しかし、しっかりとした準備と対策を行えば、ゴールの達成感は計り知れません。

本記事では、「えびすだいこくマラソン 難易度」をテーマに、コースの特徴や完走率、必要なトレーニング、さらにはエイド情報や参加者の体験談まで詳しく解説します。

これから大会に挑戦しようと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

えびすだいこくマラソンの難易度:大会概要とエントリー

100kmのウルトラマラソンと聞くと、多くの人が「過酷で挑戦しがいのあるレース」と想像するでしょう。

えびすだいこくマラソンは、その期待を裏切らない難易度を誇ります。

しかし、その厳しさの中には、壮大な自然と歴史あるコース、そして地元の温かい応援という大きな魅力も詰まっています。

完走するためにはしっかりとした準備と戦略が必要ですが、それを乗り越えた先には計り知れない達成感が待っています。

本記事では、えびすだいこくマラソンの難易度やコースの詳細、エントリー方法、初心者でも完走するための準備について詳しく解説します。

これから挑戦を考えている方や、すでにエントリーした方にとって役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

えびすだいこくマラソンは、ウルトラマラソンの中でも特に過酷なレースの一つとして知られています。

100kmという距離に加え、累積標高差1350mの起伏の激しいコースは、参加者の体力と精神力を試します。

しかし、このレースの魅力は、単なる過酷さにとどまりません。

島根県の歴史ある神社を結ぶルートを走ることができる特別な体験や、美しい日本海の絶景、地元の温かい応援がランナーを支えます。

本記事では、えびすだいこくマラソンの基本情報からエントリー方法、難易度の詳細、完走するための準備までを徹底解説します。

これから挑戦を考えている方や、すでにエントリーした方にとって役立つ情報を提供しますので、ぜひ最後までご覧ください。

えびすだいこくマラソンとは?基本情報

えびすだいこくマラソンは、島根県で開催される100kmのウルトラマラソンです。

美保神社(えびす様)から出雲大社(だいこく様)までを結ぶこの大会は、歴史的なルートを走ることができる点が特徴です。

累積標高差は約1350mに達し、前半のアップダウンの多さがランナーにとって大きな試練となります。

これは、国内の他のウルトラマラソンと比較しても厳しい部類に入ります。

例えば、四万十川ウルトラマラソン(100km)の累積標高差は約900m、飛騨高山ウルトラマラソン(100km)は約2400mです。

えびすだいこくマラソンはそれらの中間に位置し、特に序盤の坂道が続くため、脚への負担が大きいことが特徴です。

沿道には風光明媚な日本海沿いの景色が広がりますが、その一方で強風の影響を受けやすい点にも注意が必要です。

本大会は、全国各地からランナーが集まり、ウルトラマラソンの魅力を体感できる貴重な機会です。

制限時間は14時間に設定されており、長時間にわたる持久力と戦略的なレース運びが求められます。

途中には複数のエイドステーションが設置されており、適切な補給が完走のカギを握ります。

えびすだいこくマラソンの難易度はどのくらい?

えびすだいこくマラソンは、日本国内のウルトラマラソンの中でも難易度が高い部類に入ります。

その主な要因は、長距離に加え、累積標高差の大きさや気象条件の影響です。

例えば、国内で有名なサロマ湖100kmウルトラマラソンは比較的平坦なコースであるのに対し、えびすだいこくマラソンは累積標高差1350mと起伏が激しく、脚力の消耗が激しくなります。

特に序盤の坂道が続く区間では、無理なペース配分をすると後半に大きく影響を及ぼします。

また、日本海沿いの道を走るため、風の影響を受けやすく、向かい風が続くことで体力を消耗する可能性があります。

また、日本海沿いを走るため、強風に晒されるリスクがあります。

特に後半の平坦区間では、風が向かい風となることがあり、消耗を激しくします。

加えて、季節によっては気温が高くなり、脱水症や熱中症のリスクも考慮する必要があります。

初心者が挑戦する場合、長時間の持久力を鍛えるだけでなく、坂道対策や暑さ対策を万全にすることが不可欠です。

そのため、練習段階で累積標高1000m以上のトレーニングを取り入れると効果的でしょう。

具体的には、坂道ダッシュやインターバルトレーニングを週に1から2回実施することで、上り坂での持久力を強化できます。

また、暑さ対策として、夏場の早朝や日中に長距離を走り、体を暑さに慣れさせることが重要です。

さらに、レース中に使用する補給食や水分補給の練習も行い、実際の大会でのペース配分を想定したシミュレーションを行うと、完走率が向上します。

過去の完走率とリタイア率

| 関門 | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | 第8関門 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 地点 | 笠浦 | 大芦 | 片句 | 鹿島 | 東長江 | 津ノ森 | 平田 | 遙堪 |

| 距離 | 22km | 36km | 46km | 52km | 67km | 75km | 85km | 95km |

| 時間 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 13:30 | 15:20 | 16:20 | 17:40 | 18:50 |

えびすだいこくマラソンの完走率は年ごとに変動しますが、おおよそ50から80%の間で推移しています。

特に気温や風の影響が大きい年は完走率が50%を下回ることもあり、気象条件が完走に大きく関わる大会であることがわかります。

リタイア率が高くなる主な要因として、以下の3つが挙げられます。

【前半のアップダウンによる脚の消耗】

スタート直後の坂道で脚を使いすぎると、後半に持ちこたえられなくなります。

【水分・補給の不足】

エイドステーションは約5kmごとに設置されていますが、暑い日には水分補給が追いつかない場合があります。

【制限時間との戦い】

長時間走ることに慣れていないと、時間内にゴールできないこともあります。

参加資格とエントリー方法

えびすだいこくマラソンの参加資格は、18歳以上の健康なランナーであることが基本条件です。

また、過去にフルマラソンやウルトラマラソンの完走経験があることが推奨されています。

エントリーは公式サイトやランニング専門サイトを通じて受け付けられます。

募集開始時期は例年1月から2月にかけて行われることが多く、先着順で定員に達すると締め切られます。

定員は1000名程度と比較的限られているため、できるだけ早めの申し込みが推奨されます。

参加費用は通常1万円以上となり、大会運営費やエイドの提供などに充てられます。

エントリー後のキャンセルは基本的に不可のため、スケジュールを確認したうえで申し込むと良いでしょう。

初心者が完走するために必要な準備

初心者がえびすだいこくマラソンを完走するためには、事前のトレーニングが不可欠です。

特に意識すべきポイントは以下の3点です。

【長時間のランニングに慣れる】

フルマラソン以上の距離を走るため、月間走行距離300km以上を目指すと良いでしょう。

【坂道トレーニング】

コースの特性上、登り坂と下り坂を意識したトレーニングを行うことが重要です。

【補給戦略を立てる】

エイドで提供される補給食に頼るだけでなく、自分に合った補給食を持参するのも有効です。

宿泊と交通手段

えびすだいこくマラソンに参加する場合、前泊するのが一般的です。

大会当日は早朝スタートとなるため、島根県内の宿泊施設を事前に確保する必要があります。

特に出雲市周辺のホテルは大会前に埋まりやすいため、早めの予約が推奨されます。

交通手段としては、最寄りの空港である出雲空港や、JR出雲市駅を利用するのが便利です。

大会当日は、スタート地点の美保神社までのシャトルバスが運行されることが多いため、公式情報を確認して移動計画を立てると良いでしょう。

えびすだいこくマラソンの難易度:コース攻略とエイドステーション

えびすだいこくマラソンは、挑戦者を待ち受ける多くの難関が特徴のウルトラマラソンです。

100kmに及ぶ長距離に加え、標高差や厳しい天候がランナーの体力と精神力を試します。

しかし、戦略的な準備と適切なペース配分をすれば、完走は決して不可能ではありません。

本記事では、コースの特徴や難所、気象条件、そしてエイドステーションの活用方法について詳しく解説します。

攻略法を知ることで、より効率的な走りが可能になり、完走への道が開けるでしょう。

マラソン経験者だけでなく、ウルトラマラソンに初めて挑戦する方にとっても有益な情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。

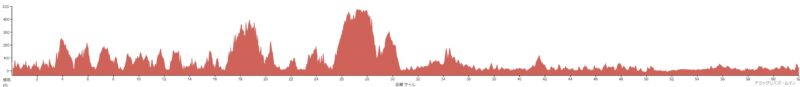

高低差と累積標高

えびすだいこくマラソンは、100kmの長距離に加え、累積標高差が約1350mに達するため、非常に過酷なコース設計となっています。

特に前半のアップダウンが激しく、脚への負担が大きいことが特徴です。

スタート地点から約10km地点までは標高50mほど上昇する緩やかな上りですが、その後15km地点までに標高200m近く上昇する急勾配の坂が連続します。

この区間でのペース配分を誤ると、後半の体力消耗につながります。

50km地点を過ぎると標高が徐々に下がるものの、70km地点までに累積400m以上の細かなアップダウンが続くため、終盤に向けて脚を残す戦略が不可欠です。

また、他のウルトラマラソンと比較しても標高差が大きい部類に入ります。

例えば、サロマ湖100kmウルトラマラソンの累積標高差は約200mであるのに対し、えびすだいこくマラソンはその約7倍の標高変動があります。

そのため、事前のトレーニングでは坂道走行に重点を置くことが完走の鍵となります。

コースの要注意ポイント!攻略すべき坂道や難所

えびすだいこくマラソンのコースには、攻略が必要な坂道や難所が複数存在します。

最も注意すべきポイントは、スタートから20km地点までの連続する急坂です。

特に10km地点付近には標高差100mを超える急勾配の坂があり、ここで脚を使いすぎると後半に影響が出ます。

また、40km地点には、長く緩やかな上り坂が続くセクションがあります。

この区間では、ペースを一定に保ち、無理なスピードアップを避けることが重要です。

さらに、65km地点を超えると下り坂が多くなるため、ここでペースを上げすぎると筋肉への負担が増し、最終区間で失速する可能性が高まります。

レース本番では、これらの難所を考慮した戦略的な走りが求められます。

前半の急坂では無理にスピードを上げず、一定のリズムで走ることが重要です。

特に10km地点付近の急勾配では、心拍数を抑えながらペースを維持することが後半の持久力に直結します。

40km地点の長い上り坂では、疲労が蓄積するため、補給と歩きも組み合わせながら効率的に進むのが有効です。

65km地点を超えると下り坂が多くなるため、ここでオーバーペースにならないように注意し、筋肉の負担を抑えながら走ることが求められます。

事前にコースマップを確認し、試走を行うことで、より効率的なレース運びが可能となるでしょう。

日本海沿いの風の影響は?気象条件が与える影響

えびすだいこくマラソンのコースは、日本海沿いを走るため、風の影響を受けやすいのが特徴です。

特に秋から冬にかけての開催時期では、海風が強くなることがあり、向かい風に苦しめられる場面が多くなります。

特に後半の平坦なコースでは、強風の影響で思うようにペースを維持できないことがあるため、ペースコントロールが求められます。

また、日中の気温の変化も考慮する必要があります。

過去の大会では、朝の気温は5から10度程度と肌寒い一方、日中は25度近くまで上昇することもあり、寒暖差が激しくなります。

特に10月開催時は、湿度が低く日差しが強いため、脱水症や熱中症のリスクが高まります。

そのため、衣類の調整や適切な水分補給が重要です。

さらに、強い日差しによる体力消耗を防ぐため、帽子やサングラスの着用、UVカットクリームの使用が推奨されます。

エイドステーションの特徴

本大会では、約5kmごとにエイドステーションが設置されています。

各エイドでは、水やスポーツドリンクのほか、地元の特産品を使った補給食が提供されることが特徴です。

例えば、温かいうどんや、塩分補給に適した梅干しが振る舞われることもあります。

エイドステーションの配置に関しては、前半は比較的密集しており、5kmごとに設置されているため、こまめな補給が可能です。

特にスタートから30km地点までは、水、スポーツドリンクに加え、バナナやエネルギーバーが提供されるため、エネルギー補給がしやすくなっています。

しかし、50km地点以降はエイド間の距離がやや長くなり、10km以上間隔が空く区間も存在するため、事前に補給計画を立てておくことが重要になります。

特に75km地点以降では、固形物の提供が少なくなり、エネルギー切れを防ぐために、ジェルやナッツなどの携帯食を持参すると良いでしょう。

また、一部のエイドでは温かいうどんやスープが提供されることもあり、寒さ対策にも活用できます。

水分補給と補給食の内容

水分補給は、レースの成否を分ける重要な要素です。

えびすだいこくマラソンでは、スポーツドリンクや水の提供があるものの、気温の変化によっては足りなくなることもあります。

そのため、ランナー自身でハイドレーションパックを準備するのも有効な手段です。

補給食としては、バナナやエネルギージェルのほか、塩分補給のための梅干し、さらには消化に良いおにぎりが提供されることが一般的です。

しかし、これらは大会によって異なるため、事前にエイド内容を確認し、自身に合った補給食を持参することが望ましいでしょう。

参加賞や特典について

えびすだいこくマラソンでは、完走者に特製のメダルやTシャツが授与されます。

また、参加者全員に記念品として、大会オリジナルグッズが配布されることが多く、地域の特産品が含まれることもあります。

さらに、完走証がデジタル発行されるほか、ゴール地点では無料の軽食サービスが提供されることもあります。

軽食には、おにぎりや味噌汁、温かいスープが用意されることが多く、レース後の疲れた体を癒してくれます。

また、地元特産の和菓子や果物が提供されることもあり、完走した喜びを味わうことができます。

こうした特典は、大会の魅力を高める要素の一つであり、参加者にとってモチベーションの向上につながるでしょう。

えびすだいこくマラソンの難易度:口コミや交通規制

えびすだいこくマラソンは、挑戦者の心を揺さぶる壮大なレースです。

しかし、その難易度の高さから、実際の参加者の口コミや体験談が完走の鍵を握ります。

本記事では、過去の参加者が発信したブログや写真、実際の感想をもとに、大会のリアルな様子を紹介します。

さらに、応援する人や観戦者にとっても重要な交通規制情報や、おすすめの応援スポットを詳しく解説します。

完走を目指すランナーだけでなく、応援する方々にも役立つ情報を網羅しているので、ぜひ最後までご覧ください。

ブログ・写真から見る大会の様子

えびすだいこくマラソンの魅力は、参加者が発信するブログや写真からも伝わってきます。

例えば、過去の参加者が書いたブログでは、坂道の攻略法や補給のタイミングなどが詳しく紹介されており、初心者にも参考になります。

また、SNSでは「#えびすだいこくマラソン」などのハッシュタグでリアルタイムのレースの様子や、ランナーが撮影したコースの景色が投稿されており、大会の雰囲気を事前に感じ取ることができます。

多くのランナーが自身の体験を記録し、コースの難易度やエイドの充実度、沿道の応援の様子を紹介しています。

特に、100kmという長距離を走る過酷な挑戦であるにもかかわらず、風光明媚な日本海沿いの景色や、地域の温かい声援が印象的な点として多く取り上げられています。

例えば、海岸線を走る区間では、朝日を浴びながら波の音を聞くことができ、気持ちをリフレッシュしながら走るランナーも多いです。

沿道では地元住民が手作りの応援グッズを振りながら声援を送る姿が見られ、特に50km地点のエイドステーション付近では、温かいスープを提供しながらランナーを励ます地域の方々の姿が印象的です。

こうした景色や応援の存在が、厳しいレースの中で大きな支えとなっています。

また、大会当日はランナーだけでなく、多くの観戦者や応援団が集まり、スタート地点やゴール地点の様子を撮影した写真がSNSにも多く投稿されます。

これらの情報を事前にチェックすることで、レースの雰囲気やコースの特徴を把握しやすくなります。

加えて、過去の完走者が投稿する記事には、実際のレース展開や攻略法が詳しく書かれているため、これから挑戦を考えているランナーにとって貴重な情報源となるでしょう。

実際に参加したランナーの感想・レビュー

実際にえびすだいこくマラソンを走ったランナーのレビューからは、大会の厳しさと達成感が伝わってきます。

特に「前半の坂道が想像以上に厳しかった」「エイドで提供される補給食が充実していて助かった」といった意見が多く見受けられます。

また、「沿道の応援が力になった」「ゴールしたときの感動が忘れられない」という声も多く、過酷なレースであるにもかかわらず、また参加したいと感じるランナーが多いことが特徴です。

一方で、完走率の低さや気象条件の影響を指摘する声もあります。

過去の大会では完走率が約50から70%の間で推移しており、特に気温が高い年は完走率が50%を下回ることもあります。

例えば、2022年の大会では日中の気温が25度を超え、脱水や熱中症のリスクが高まり、リタイア率が増加しました。

「風が強く、向かい風の区間がかなり消耗した」「後半のエイドの間隔が長く、補給計画をしっかり立てておくべきだった」といった反省点も共有されています。

こうした体験談を参考にすることで、準備すべきことや、より効率的な走り方を学ぶことができます。

「風が強く、向かい風の区間がかなり消耗した」「後半のエイドの間隔が長く、補給計画をしっかり立てておくべきだった」といった反省点も共有されています。

こうした体験談を参考にすることで、準備すべきことや、より効率的な走り方を学ぶことができます。

交通規制の詳細と注意点

えびすだいこくマラソン当日は、大会の安全運営のために交通規制が実施されます。

特に、スタート地点の美保神社周辺や、ゴール地点の出雲大社付近では、大会関係者や応援者の移動が集中するため、渋滞が発生しやすくなります。

主な交通規制は、大会当日の午前5時頃から午後6時頃にかけて実施され、コース周辺の道路は一部通行止めとなる場合があります。

特に、スタート地点の美保神社周辺は午前4時から交通規制が開始され、応援者の駐車スペースも限られるため、早めの移動が推奨されます。

ゴール地点の出雲大社付近では午後3時から規制が強化され、観戦エリア周辺の道路が大幅に制限されるため、公共交通機関を利用する方がスムーズです。

一般車両の進入が禁止される区間もあるため、応援や観戦を予定している方は、事前に公式サイトで規制情報を確認しておくことが大切です。

また、バス路線も規制の影響を受け、一部の停留所が休止されることがありますので、最新の情報をチェックすることをおすすめします。

応援する際のおすすめスポット

えびすだいこくマラソンは、ランナーだけでなく、応援する側にとっても魅力のある大会です。

特に応援しやすいスポットとして、スタート地点の美保神社付近や、50km地点のエイドステーション、そしてゴール地点の出雲大社前が挙げられます。

スタート地点では、ランナーが元気よく走り出す様子を間近で見ることができます。

50km地点のエイドステーションでは、ランナーが補給をとるタイミングなので、応援の声が大きな力となるでしょう。

そしてゴール地点の出雲大社前では、100kmの激闘を終えたランナーが感動のフィニッシュを迎える姿を目にすることができます。

また、コースの途中にも応援が可能なエリアがあり、日本海沿いの道では美しい景色を背景にランナーを励ますことができます。

大会公式サイトでは、応援スポットの詳細やアクセス方法が案内されるため、事前に確認しておくとスムーズに応援ができます。

結果はどこで確認できる

大会の結果は、公式サイトで発表されます。

完走者の記録や順位が一覧で公開されるため、自身のタイムを確認したり、他のランナーと比較したりすることができます。

また、一部のランニング情報サイトでも、完走率や年代別の順位などがまとめられることがあり、過去のデータと比較しながら振り返ることも可能です。

レース直後には速報が発表されることが多く、大会公式サイトやランニング関連サイトでリアルタイムの記録が確認できます。

速報は通常、レース当日の数時間以内にアップされ、ランナーは自身の通過タイムを確認できます。

正式な記録は数日後に確定し、公式リザルトとして発表されます。

確定タイムにはネットタイム(個人の計測開始からゴールまでのタイム)やグロスタイム(レース全体のスタートからゴールまでのタイム)が含まれます。

また、参加者にはデジタル完走証が発行され、記録として保存できます。

もし結果が反映されていない場合や、計測ミスがあった場合は、運営事務局へ問い合わせることで修正対応が可能です。

特に、チップ計測のトラブルが発生した際は、事前に問い合わせることをおすすめします。

【まとめ】えびすだいこくマラソンの難易度を総括

えびすだいこくマラソンは、ウルトラマラソンの中でも難易度が高い大会の一つです。

累積標高差1350mという厳しいコースに加え、日本海沿いの強風や気温の変化といった自然環境もランナーにとって大きな試練となります。

しかし、その分、ゴールしたときの達成感は格別で、多くのランナーにとって特別な経験となることでしょう。

本記事では、コースの特徴や完走率、攻略法、エイド情報、参加者の体験談などを紹介しました。

えびすだいこくマラソンに挑戦する際は、適切なトレーニングを行い、ペース配分や補給計画をしっかりと立てることが完走のカギとなります。

初心者には厳しい大会ですが、しっかりとした準備をすれば完走も夢ではありません。

ぜひ、本記事の情報を活用し、えびすだいこくマラソンでの完走を目指してください!