ウルトラマラソンに挑戦したいと考えているあなた。

フルマラソンを完走し、さらなるチャレンジを求めている方にとって、「富士五湖ウルトラマラソン」は魅力的な選択肢ではないでしょうか?この大会は、美しい富士五湖を巡る壮大なコースが特徴であり、100kmや120kmといった長距離に挑戦できる点が大きな魅力です。

しかし、ウルトラマラソンは通常のマラソンとは異なり、制限時間や累積標高、関門などをしっかり理解し、準備を進めることが不可欠です。

本記事では、富士五湖ウルトラマラソンの難易度を詳しく解説し、初心者から経験者まで役立つ情報をお届けします。

完走を目指す方はぜひ参考にしてください。

富士五湖ウルトラマラソンの難易度とは? 大会概要とコースのポイント

富士五湖ウルトラマラソンは、ウルトラマラソンの中でも比較的参加しやすい大会として知られています。

その理由として、制限時間が比較的長く設定されていることや、コースの一部が平坦であることが挙げられます。

また、エイドステーションが充実しており、補給面でのサポートが手厚い点も、初心者にとって安心材料となるでしょう。

しかし、一般的なフルマラソンとは異なり、長距離を走ることに加え、累積標高や関門時間が設定されているため、完走には計画的な準備が求められます。

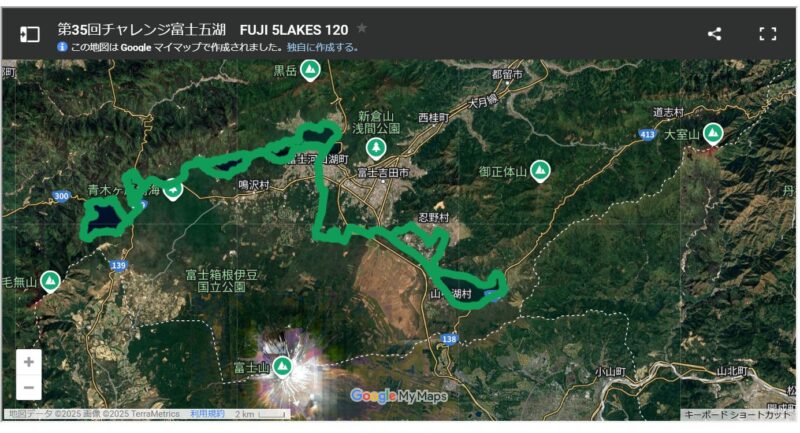

本大会では、62km、80km、100km、120kmの4つのカテゴリーがあり、それぞれのコースが富士五湖周辺の美しい景観の中で展開されます。

特に100km以上の種目では、夜明け前にスタートするため、気温の変化や夜間走行の経験が必要になります。

夜間は気温が5℃以下に下がることもあり、体温調節が難しくなります。

また、湿度が高い日には冷えを感じやすく、適切なウェア選びが求められます。

逆に、日中は日差しが強く、気温が急激に上昇することもあるため、体力消耗を防ぐための対策も重要です。

また、制限時間は比較的長めに設定されているものの、後半に待ち受ける高低差のある区間が大きな障壁となることが特徴です。

初心者が挑戦する際には、適切な装備と十分なトレーニングが不可欠となるでしょう。

富士五湖ウルトラマラソンの基本情報

富士五湖ウルトラマラソンに興味を持ったものの、「どのような大会なのか?」「どの種目が自分に合っているのか?」と疑問に感じる方も多いでしょう。

本大会は、初心者から経験者まで幅広く挑戦できるレース構成になっています。

しかし、長距離を走るウルトラマラソンならではの厳しさもあり、事前の情報収集が不可欠です。

ここでは、大会の概要やエントリー方法、各種目の距離と制限時間、参加資格など、エントリー前に知っておくべき基本情報を詳しく解説します。

開催概要とエントリー方法

富士五湖ウルトラマラソンは毎年春に開催され、エントリーは数か月前から始まります。

エントリーは先着順となるため、参加を検討している方は早めの申し込みが重要です。

申し込みは公式サイトを通じて行われ、参加費用は距離によって異なります。

また、エントリー時には、ランナーの過去のフルマラソンやウルトラマラソンの記録を登録することが求められる場合があります。

これは、特に長距離の部門において安全にレースを実施するための基準となっています。

なお、大会当日は受付を済ませた後、指定のスタート地点から出発し、各自のペースで完走を目指します。

種目別の距離と制限時間

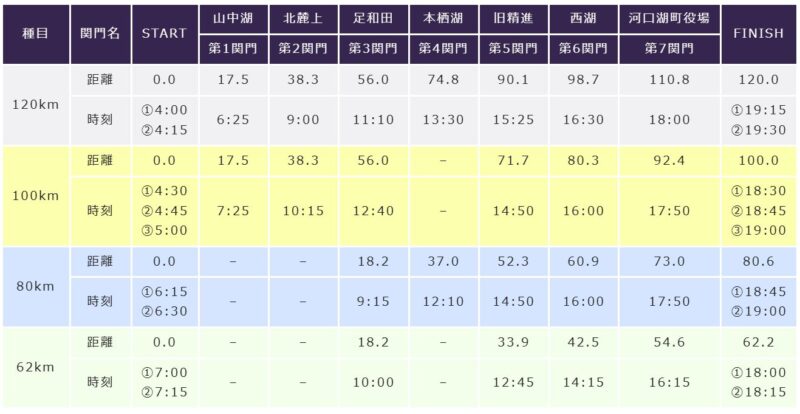

富士五湖ウルトラマラソンには62km、80km、100km、120kmの4つの距離が設定されており、それぞれの種目ごとに制限時間が異なります。

62kmの部は11時間、80kmの部は12時間30分、100kmの部は14時間、120kmの部は15時間15分とされています。

比較的長めに設定された制限時間ではありますが、途中に関門が設けられており、各関門の制限時間を超えた場合は失格となります。

特に100km以上の種目では、関門を突破しながら走るためのペース管理が非常に重要です。

初心者のランナーはまず62kmや80kmからの挑戦を検討し、体力や経験を積んだ上で長距離種目にステップアップすることが望ましいでしょう。

参加資格とルール

富士五湖ウルトラマラソンの参加資格は、18歳以上の健康な男女であることが基本となります。

また、100kmおよび120kmの種目については、過去にフルマラソンやウルトラマラソンを完走した経験があることが推奨されています。

本大会では、各ランナーが安全にレースを完走できるよう、一定のルールが設けられています。

例えば、エイドステーションでは給水・補給が可能ですが、個人的なサポートは禁止されていることが多いです。

また、夜間走行を含む長時間のレースとなるため、反射材付きのウェアやヘッドライトの装着が義務付けられています。

これらのルールをしっかりと理解し、遵守することが完走への第一歩となるでしょう。

コースの特徴と高低差

富士五湖ウルトラマラソンのコースは、自然豊かな富士五湖周辺を駆け抜ける美しいルートが魅力です。

しかし、その景観の美しさとは裏腹に、長距離を走るウルトラマラソンならではの過酷な条件が待ち受けています。

湖畔沿いの比較的平坦なセクションと、急勾配の坂道が交互に現れるため、適切なペース配分とスタミナ管理が求められます。

また、高低差が大きい区間では、足への負担が増し、特に後半の本栖湖周辺の上り坂で大きな消耗を強いられることが特徴です。

初心者は事前にコースの起伏を把握し、トレーニングで足を慣らしておくことが完走への鍵となります。

次の項目では、累積標高やコースの難所について詳しく解説します。

富士五湖ウルトラマラソンの累積標高と獲得標高

富士五湖ウルトラマラソンのコースは、湖畔沿いの比較的平坦な部分と、本栖湖や精進湖周辺のアップダウンの激しい山岳エリアが混在しています。

特に100kmおよび120kmの種目では、累積標高が1,000m以上となるため、適切なペース配分が求められます。

獲得標高はコースの種類によって異なりますが、全体的に見ると急激な上り坂よりも、長く続く緩やかな傾斜が特徴的です。

そのため、初心者ランナーは急なペースアップを避け、一定のリズムで走ることが重要です。

また、山間部では気温の変動も大きく、風の影響を受けやすい区間もあるため、寒暖差に対応できる服装を準備しておくと安心です。

コースの難所と攻略ポイント

富士五湖ウルトラマラソンの最大の難所の一つは、100kmと120kmの部において、後半に待ち構える長い上り坂です。

特に本栖湖周辺の区間では、標高が急激に上がるため、ペースを落として走る戦略が重要になります。

また、長距離を走る中で、終盤に疲労が蓄積することも大きな課題です。

そのため、前半でエネルギーを使いすぎず、エイドステーションで適切に補給を行うことが完走のカギとなります。

特に、糖質と塩分をバランスよく摂取することが重要であり、レース前の計画的な栄養管理が必要です。

さらに、気温が低下する夜間走行では、寒さによる筋肉の硬直を防ぐため、防寒対策を施すことが求められます。

適切なウェアと十分なウォームアップを心がけることで、レース後半のパフォーマンスを維持しやすくなるでしょう。

ウォームアップとしては、スタート前に軽いジョギングやダイナミックストレッチを行い、筋肉を温めることが効果的です。

また、レース中に休憩を挟む際も、短時間のストレッチを取り入れることで、足の疲労を軽減できます。

過去の完走率と平均タイム

富士五湖ウルトラマラソンの完走率と平均タイムは、各種目の難易度を把握するために重要な指標となります。

ウルトラマラソンは一般的なフルマラソンと比較して距離が長く、気象条件や地形の影響を受けやすいため、完走率は種目ごとに異なります。

特に100kmや120kmの種目では、距離の長さだけでなく、後半の本栖湖周辺の上り坂や70km地点、90km地点の関門のプレッシャーが完走率に大きく影響します。

また、平均タイムも重要な要素です。

完走を目指すランナーは、各種目の過去の平均タイムを参考にして、自身のペースを設定することが求められます。

適切なペース管理ができなければ、後半にスタミナを消耗しすぎてしまい、関門通過が困難になるケースも少なくありません。

ここでは、富士五湖ウルトラマラソンの100kmと120kmの完走率や平均タイムを詳しく解説します。

100km、120kmの完走率と難易度

富士五湖ウルトラマラソンの100kmの部の完走率は例年およそ60~70%前後、120kmの部では50~60%程度となっています。

これらの数値は、他の国内ウルトラマラソンと比較しても平均的ですが、コースの高低差や後半の疲労を考慮すると決して容易ではありません。

特に120kmの部では、100kmを超えた後のラスト20kmに急な上り坂が待ち受けており、完走が困難になる要因となっています。

そのため、十分な持久力を備えたランナーであっても、後半のエネルギー管理が重要です。

また、関門時間があるため、ペース配分を慎重に行わなければ途中リタイアとなるリスクもあります。

特に100kmの部では、40km地点の関門が比較的余裕がありますが、70km地点、90km地点では関門時間が厳しくなります。

120kmの部では、100km地点の関門を過ぎると、最後の20kmで急激な上り坂が続くため、ペースを維持することがより困難になります。

各種目の平均タイムと完走ペース

富士五湖ウルトラマラソンの各種目の平均タイムは、100kmの部でおよそ11~13時間、120kmの部では13~15時間程度となっています。

トップランナーは9時間前後で完走しますが、一般のランナーにとっては完走ペースの管理が重要になります。

完走を目指す場合、100kmの部では1kmあたり6分30秒~7分30秒程度のペース、120kmの部では7分00秒~8分00秒程度のペースを維持することが求められます。

ただし、上り坂や気象条件によってペースが落ちることも考慮し、余裕をもった計画が必要です。

特に、関門のある地点では一定のペースで走らなければならず、序盤でのペースオーバーは後半の失速につながるため注意が必要です。

制限時間と関門の厳しさ

富士五湖ウルトラマラソンでは、各種目に制限時間が設けられており、それに応じて関門が設定されています。

制限時間をクリアするためには、関門を適切に通過しながら進むことが求められます。

関門の設定は完走の可否を左右する重要な要素であり、ランナーにとっては大きなプレッシャーとなることもあります。

関門時間を把握せずにレースを進めると、後半でタイムオーバーとなるリスクが高まります。

特に長距離の種目では、序盤に無理をしすぎず、一定のペースを維持することが重要です。

また、関門ごとの制限時間は比較的余裕がある区間と厳しい区間が混在しているため、事前のレースプランニングが完走の鍵を握ります。

主要な関門と通過の目安

富士五湖ウルトラマラソンでは、各種目ごとに数か所の関門が設けられています。

例えば100kmの部では、40km地点、70km地点、90km地点に大きな関門があり、各地点の通過タイムが完走の可否を大きく左右します。

関門の時間設定は余裕を持っている区間もありますが、後半に向けて制限時間が厳しくなる傾向があります。

特に70km地点以降の関門は、疲労が蓄積した状態で迎えることが多く、コースの高低差が厳しくなることも相まって通過が難しくなります。

特に90km地点では、上り坂が続くためペースが落ちやすく、関門時間との戦いがシビアになることが特徴です。

ここを無事に通過できるかが完走のカギとなります。

関門通過の目安としては、スタートからの平均ペースを維持しつつ、関門の設定時間を意識して走ることが求められます。

制限時間内に完走するための戦略

制限時間内に完走するためには、ペース配分の管理が非常に重要です。

序盤に無理をしてスピードを上げすぎると、後半で失速するリスクが高まります。

そのため、適度なペースで走りながら、エイドステーションでの補給や休憩を計画的に行うことが求められます。

特に後半の上り坂ではペースが落ちることが避けられないため、事前にその区間を想定したペース計画を立てておくことが大切です。

特に、本栖湖周辺の急勾配が続くセクションでは、標高差200m以上の上りがあるため、歩きを交えたペース配分を考慮することが重要です。

また、エネルギー補給を怠ると後半に力が出なくなるため、適切な補給食やドリンクを準備し、計画的に摂取することが完走のポイントとなります。

さらに、レース前のシミュレーショントレーニングも効果的です。

実際のコースの高低差を意識したトレーニングを行い、特に関門通過が厳しい区間での走行ペースを体に覚えさせておくことで、当日スムーズに走れるようになります。

具体的には、長い上り坂を想定したインターバルトレーニングや、山道を活用したロングランが有効です。

また、階段ダッシュや坂道でのビルドアップ走などを取り入れることで、後半のスタミナを温存しながら走る力を養えます。

富士五湖ウルトラマラソンの難易度は初心者でも完走できる?

富士五湖ウルトラマラソンは、初心者ランナーでも完走を目指せる大会として注目されています。

しかし、フルマラソンを超える長距離を走るためには、適切な準備と戦略が必要になります。

特に制限時間が長めに設定されているため、一定のペースを維持できれば完走は十分に可能です。

また、コースには比較的平坦な部分とアップダウンのある区間が組み合わされており、どの距離を選ぶかによって難易度が変わります。

特に本栖湖周辺では標高差が大きく、上り坂が続くため脚力が試されます。

一方で、河口湖や西湖周辺は比較的平坦であり、初心者にとって走りやすいエリアとなっています。

エイドステーションも充実しており、水分補給や栄養補給を適切に行うことで体力を維持できます。

初心者が挑戦する際には、どの距離が適しているのか、どのような目標設定をすべきかを明確にすることが重要です。

初心者向けのおすすめの距離と完走目標

富士五湖ウルトラマラソンには、62km、80km、100km、120kmの種目が用意されています。

初心者ランナーにおすすめなのは、まず62kmまたは80kmの部門です。

これらの距離は制限時間が比較的長く設定されており、フルマラソンを完走した経験があれば挑戦しやすいといえます。

62kmの部では、制限時間が11時間と長く、平均ペースをキロ10分以内で走れば完走可能です。

80kmの部も12時間30分の制限時間があるため、長時間走り続ける持久力があれば完走が見えてきます。

100kmや120kmはさらに長距離となり、経験者向けの部門となります。

100kmの部は比較的制限時間が長く、完走を目指しやすいものの、後半のアップダウンが体力を奪うため持久力と脚力が試されます。

一方、120kmの部では100kmを超えた後に長い上り坂が続くため、精神的にも肉体的にも厳しい戦いになります。

このため、ウルトラマラソン経験者やフルマラソンで安定した成績を持つランナーに向いているといえます。

そのため、まずは短い距離から挑戦し、完走を目標に少しずつステップアップしていくことが理想的です。

必要なトレーニングと準備

富士五湖ウルトラマラソンを完走するためには、適切なトレーニングと計画的な準備が欠かせません。

特に長距離を走るための持久力向上や、上り坂に対応できる脚力の強化が重要になります。

単に距離を伸ばすだけではなく、ペース配分の意識や、長時間のレースに耐えられる身体作りも必要です。

また、長時間のランニングでは、身体への負担を軽減するためのフォーム改善も求められます。

正しい姿勢を維持しながら走ることで、効率的にエネルギーを使い、無駄な疲労を防ぐことができます。

本番を想定したトレーニングを重ねることで、自信を持ってレースに挑むことができるでしょう。

長距離ランと坂道トレーニング

ウルトラマラソンでは、長時間走るための持久力と、アップダウンに耐える筋力が求められます。

そのため、長距離ランと坂道トレーニングの両方を取り入れることが重要です。

長距離ランでは、フルマラソンと同等かそれ以上の距離をゆっくりとしたペースで走る練習を行い、体を長時間のランニングに慣れさせます。

坂道トレーニングでは、上り坂を一定のペースで走ることに加え、下り坂でのフォームを意識することが大切です。

特に富士五湖ウルトラマラソンでは後半に上り坂が増えるため、最後まで力を残すための脚作りが必要です。

特に本栖湖周辺の坂道や、100km地点を超えたあたりの急勾配が続く区間では、脚への負担が大きくなります。

坂道の反復練習や、階段を使ったトレーニングを取り入れることで、筋力と持久力をバランスよく鍛えられます。

栄養補給とレース戦略

長時間のレースでは、エネルギーの補給が完走の鍵となります。

レース中に適切な栄養補給を行わなければ、後半にエネルギー切れを起こし、完走が難しくなります。

そのため、エイドステーションで提供される補給食を活用しながら、自分に合った補給計画を立てることが大切です。

一般的に、1時間に1回程度、200~300kcalのエネルギー補給が推奨されています。

例えば、エネルギージェル1~2個(100~150kcal/個)や、バナナ半分、エナジーバー1本を摂取することで、適切なカロリーを補給できます。

レースの後半では消化機能が低下しやすいため、ジェルや液体タイプの補給食を活用するのが効果的です。

ジェルやエナジーバー、バナナなど消化しやすい食品を選び、レース中のエネルギー切れを防ぎます。

また、水分補給も重要で、脱水を防ぐために定期的にスポーツドリンクや水を摂取することが求められます。

一般的には、1時間あたり500ml程度の水分補給が推奨されますが、気温や発汗量に応じて調整が必要です。

特に暑い日には、ナトリウムを含むスポーツドリンクを交互に摂取し、体内の電解質バランスを維持することが重要です。

特に暑い日には、塩分補給も意識し、電解質バランスを崩さないように注意しましょう。

必要な装備と持ち物

富士五湖ウルトラマラソンを完走するためには、適切な装備と持ち物の準備が欠かせません。

長時間のレースを快適に走り切るためには、シューズやウェアの選定が特に重要です。

また、天候の変化に対応できるアイテムや、補給食、防寒対策グッズなども準備しておくと安心です。

レース当日は気温の変動が激しいことがあるため、寒暖差に対応できるレイヤリングが求められます。

朝の気温は5℃前後と低めですが、日中には20℃を超えることもあり、寒暖差が大きいのが特徴です。

そのため、スタート時は長袖シャツやアームウォーマーを着用し、気温が上がるにつれて調整できるウェア選びが重要です。

夜間走行を考慮し、軽量な防風ジャケットを携帯すると安心でしょう。

また、エイドステーションが設置されているものの、自分に合った補給食を持参することでエネルギー切れを防ぐことができます。

適切な装備を揃えることで、パフォーマンスを最大限に引き出し、安全に完走を目指しましょう。

シューズとウェアの選び方

ウルトラマラソンでは、長時間のランニングに耐えられるシューズ選びが不可欠です。

クッション性が高く、足への衝撃を吸収できるモデルを選ぶことで、疲労を軽減できます。

例えば、HOKA ONE ONEの「Bondi」シリーズやASICSの「Gel-Nimbus」は、クッション性に優れたモデルとして多くのランナーに支持されています。

また、ナイキの「ZoomX Vaporfly」シリーズは反発力が高く、長距離でもスムーズな走行を可能にします。

加えて、足幅やアーチに合ったシューズを選ぶことが、長距離を快適に走るためのポイントになります。

ウェアは、気温の変化に対応できるものを選びましょう。

レース開始時は寒く、日中は気温が上昇するため、通気性の良いシャツとアームカバー、夜間は防風ジャケットを持参すると良いでしょう。

速乾性のある素材を選ぶことで、汗冷えを防ぎ、長時間の快適な走行をサポートします。

Tシャツや参加賞、記念グッズ

富士五湖ウルトラマラソンでは、参加者にオリジナルのTシャツや記念品が配布されます。

これらのグッズは、大会の思い出として残るだけでなく、実用的なアイテムとして活用できるものも多いです。

特にTシャツはポリエステルやナイロンなどの吸汗速乾性のある素材が使用されており、トレーニング時にも着用しやすい仕様になっています。

これらの素材は通気性が高く、汗を素早く発散させるため、長時間のランニングでも快適さを維持できます。

また、一部の大会ではフィニッシャータオルや完走メダルが贈られ、これらは完走の証として多くのランナーにとって特別な記念品となります。

参加賞の内容は毎年異なることがあるため、事前に大会公式サイトでチェックしておくと良いでしょう。

富士五湖ウルトラマラソンの結果はどこで確認できる?

富士五湖ウルトラマラソンの公式結果は、大会終了後にオンラインで確認することができます。

通常、大会公式サイトやランニングポータルサイト(RUNNETやJAPAN MARATHONなど)に掲載されるため、レース終了後に自身の記録を確認することが可能です。

公式サイトでは完走者リストが公開され、ゼッケン番号を入力することで個別の記録を検索できます。

また、RUNNETでは過去の記録と比較できる機能があり、自己ベスト更新の参考になります。

また、一部の大会では、当日の速報結果をスマートフォンアプリやウェブサイトでリアルタイム配信する場合があります。

これにより、家族や応援者が選手の進捗を追うことができ、レースの盛り上がりを共有しやすくなります。

完走証のダウンロードや、過去の記録との比較もできるため、次回のレースに向けた参考資料として活用すると良いでしょう。

過去の記録を比較するには、RUNNETの「マイページ」機能や、StravaやGarmin Connectといったランニングアプリを活用すると便利です。

これらのツールでは、過去のラップタイムやペースの推移を分析できるため、トレーニング計画の改善にも役立ちます。

富士五湖ウルトラマラソンの難易度と他のウルトラマラソンと比較

富士五湖ウルトラマラソンは、日本国内のウルトラマラソンの中でも挑戦しやすい部類に入る大会です。

比較的制限時間が長く設定されており、エイドステーションの数も充実しているため、補給や休憩を適宜取りながら走ることができます。

また、コース全体の高低差が極端に大きくなく、初心者でもペースを調整しながら進みやすい設計になっている点も特徴です。

しかし、それでもフルマラソン以上の距離を走るため、一定のトレーニングと準備が求められます。

本章では、富士五湖ウルトラマラソンの難易度を他の著名なウルトラマラソンと比較し、その特徴を明確にしていきます。

日本のウルトラマラソン難易度ランキング

日本には数多くのウルトラマラソンが存在し、それぞれに異なる特徴と難易度があります。

コースの高低差や気候、関門の厳しさなどによって、完走の難易度が大きく変わります。

日本で一番きついウルトラマラソンとは?

日本で最も過酷とされるウルトラマラソンの一つに「飛騨高山ウルトラマラソン」があります。

この大会は100kmのコースに累積標高約2,500mのアップダウンが含まれており、標高が高い地点では酸素の薄さも影響するため、ランナーにとって非常に厳しい条件となります。

他にも、「四万十川ウルトラマラソン」や「五島長崎国際トライアスロン(バラモンキング)」なども高難易度の大会として知られています。

四万十川ウルトラマラソンは、美しい自然の中を走るものの、途中にある長い上り坂や、湿度の高い気候がランナーにとって大きな負担となります。

特に後半の70km地点以降はアップダウンが厳しく、脚の疲労が蓄積しやすいポイントです。

一方、五島長崎国際トライアスロンは、ランニングだけでなくスイムとバイクも含まれる過酷な競技であり、トライアスロンの中でも完走率が低いことで有名です。

これらの大会はコースの長さだけでなく、気温や天候の変化が難易度をさらに高めています。

サロマ湖100kmや四万十川ウルトラマラソンとの比較

富士五湖ウルトラマラソンは、サロマ湖100kmウルトラマラソンや四万十川ウルトラマラソンと並んで、日本国内で人気のあるウルトラマラソンの一つです。

これらの大会と比較すると、富士五湖ウルトラマラソンはどのような特徴があるのでしょうか。

距離と高低差の違い

サロマ湖100kmウルトラマラソンは、比較的フラットなコースが特徴で、一定のペースを維持しやすい環境です。

一方で、富士五湖ウルトラマラソンは湖畔を巡るコースのため、適度なアップダウンがあり、特に本栖湖周辺の坂道がランナーの脚に負担を与えます。

また、四万十川ウルトラマラソンは、自然豊かなコースながらも高低差が大きく、特に後半の70km地点から80km地点にかけての長い上り坂が厳しいことで知られています。

特に、標高差が一気に増す区間では脚の疲労が蓄積しやすく、ペースを維持するのが難しくなります。

これに対し、富士五湖ウルトラマラソンは全体的にバランスの取れたコース設計になっており、極端に厳しい上り坂が少ないのが特徴です。

完走率や制限時間の比較

完走率に関しては、サロマ湖100kmウルトラマラソンは約70~80%と比較的高めであり、制限時間内に完走できるランナーが多いのが特徴です。

これはフラットなコースが影響していると考えられます。

このデータは過去の大会結果(RUNNETや大会公式サイトなど)を基に算出されており、年によって気象条件などで若干の変動があります。

一方、富士五湖ウルトラマラソンの完走率は、100kmの部で約60~70%、120kmの部では50~60%とされており、サロマ湖よりもやや厳しい数値となっています。

これは、アップダウンの影響や関門時間の設定が関係していると考えられます。

四万十川ウルトラマラソンは、山間部を走るため完走率がやや低く、100kmの部でも完走率は60%前後に留まります。

このように、富士五湖ウルトラマラソンはフラットなサロマ湖と険しい四万十川の中間に位置する難易度の大会と言えます。

この比較をもとに、自分の走力や経験に応じて適切な大会を選びましょう。

例えば、ウルトラマラソン未経験者やフルマラソンの完走タイムが5時間以上のランナーは、比較的フラットで完走率の高いサロマ湖100kmウルトラマラソンから挑戦するのが適しています。

一方、標高差のあるコースを経験したい場合や登坂に自信がある場合は、富士五湖ウルトラマラソンや四万十川ウルトラマラソンが良い選択肢となるでしょう。

自分の走力に合った大会を選ぶことで、より充実したレース体験ができます。

宿泊と交通アクセス

富士五湖ウルトラマラソンに参加する際、宿泊施設の確保やアクセスの計画は事前にしっかりと行うことが重要です。

大会当日はスタート時間が早朝であり、公共交通機関の運行が限られているため、前泊を推奨します。

さらに、大会当日は道路の混雑が予想されるため、会場近くに宿泊することでスムーズにレースへ臨むことができます。

また、会場周辺では交通規制が実施されるため、アクセス方法を把握しておくことも大切です。

おすすめの宿泊施設と予約のコツ

大会会場の近くには富士五湖周辺のホテルや旅館、民宿が多数あります。

特に河口湖や山中湖エリアの宿泊施設は、アクセスの利便性が高く人気があります。

しかし、大会前日はランナーが多く訪れるため、早めの予約が必要です。

予約の際は、宿泊施設のチェックアウト時間や朝食の提供時間も確認しておくと良いでしょう。

大会当日は早朝に出発するため、朝食が提供されない場合は、自分で補給食を用意する必要があります。

また、駐車場の有無や送迎サービスの有無も事前に確認しておくと、当日の移動がスムーズになります。

特に、河口湖エリアの一部のホテルや旅館では、会場までの送迎サービスを提供している場合があります。

例えば、「富士レークホテル」や「湖南荘」などでは、大会当日の早朝に専用バスでスタート地点まで送迎してくれるサービスがあります。

これらの宿泊施設を利用することで、当日の移動の負担を軽減できます。

交通規制情報とアクセス方法

富士五湖ウルトラマラソンでは、レース当日にコース周辺で交通規制が実施されます。

特にスタート地点やゴール地点周辺では、車両通行が制限されるため、事前に交通規制情報を確認しておくことが大切です。

公共交通機関を利用する場合は、河口湖駅や富士山駅を経由し、会場までのシャトルバスを利用するのが一般的です。

大会公式サイトでは、事前にシャトルバスの運行スケジュールが公開されるため、早めにチェックしておきましょう。

シャトルバスは主に河口湖駅や富士山駅から発着し、レース会場まで直行するルートが設定されています。

事前予約が必要な場合もあるため、大会公式サイトで確認し、早めに手続きを済ませておくと安心です。

自家用車でアクセスする場合は、指定の駐車場を利用する必要があり、事前の駐車券購入が求められることもあります。

参加者向けの当日スケジュール

大会当日は、受付からレース開始、ゴール後のアフターケアまで、スムーズな行動が求められます。

特に受付時間やスタート地点の確認、レース後の回復手段を事前に計画しておくと、余裕を持って大会に臨むことができます。

受付は一般的に午前4時から5時頃に開始されるため、少なくとも30分前には会場に到着するようにしましょう。

また、スタート地点へ向かう移動時間も考慮し、余裕をもった行動計画を立てることが重要です。

受付からスタートまでの流れ

受付は大会前日および当日の早朝に行われることが一般的です。

ゼッケンや参加賞の受け取りを済ませ、計測チップを装着したら、スタートエリアに向かいます。

スタート前には、荷物預かりサービスを利用し、不要な荷物を預けておきましょう。

スタート地点では、ウォームアップを行いながら、エネルギー補給を忘れずに行うことが大切です。

スタート直前は混雑するため、余裕をもって準備を整えましょう。

レース後のリカバリーとアフターケア

レース終了後は、体へのダメージを最小限に抑えるためのリカバリーが重要です。

特に長時間のランニング後は、クールダウンを行いながらストレッチをして筋肉をほぐしましょう。

大会会場には、リカバリーエリアが設置されている場合があり、アイシングやマッサージを受けられることもあります。

また、十分な水分補給と栄養補給を心掛け、体調を整えることが大切です。

帰宅後も無理をせず、最低でも7から8時間の睡眠を確保し、疲労回復を促しましょう。

ストレッチや軽いジョギングを取り入れることで、筋肉の張りを和らげる効果が期待できます。

また、温浴やマッサージを活用することで血流を改善し、回復を早めることができます。

次のレースに向けて、計画的にリカバリーを行いましょう。

【まとめ】富士五湖ウルトラマラソンの難易度を総括

富士五湖ウルトラマラソンは、美しい景観の中で走れる魅力的な大会ですが、距離や累積標高、関門時間を考慮すると決して簡単なレースではありません。

特にウルトラマラソン未経験の方にとっては、適切なトレーニング計画や装備の準備が重要です。

本記事で紹介した完走率やコースの特徴を参考に、自分に合った距離を選び、適切なペース配分を心掛けましょう。

また、宿泊や交通手段の確保もスムーズなレース当日を迎えるために必要です。

準備を万全にして、自分の限界に挑戦し、富士五湖ウルトラマラソンの完走を目指してください。

あなたの挑戦が成功することを願っています!