函館マラソンは、北海道の雄大な自然と歴史ある街並みを駆け抜ける一大イベント。

その美しい景観に魅了されながらも、実際のレースは過酷なコース設定や高低差、さらには気温や風の影響といった要素で、走る者に厳しい試練を与えます。

この記事では、そんな「函館マラソン 難易度」の全体像を、コースのアップダウンや実際の完走率、口コミなどの具体的なデータをもとに徹底分析。

初心者から上級者まで、自分に合った参加の判断基準やレース対策のヒントを提供します。

あなたが挑戦すべきかどうか、またどのような準備が必要かを知るための一助となる情報が満載です。

さあ、次の見出しから、函館マラソンの魅力と厳しさに迫る詳細な解説へと読み進めてください。

函館マラソンの難易度:コース攻略と準備

函館マラソンは、魅力的な景観と厳しいレース条件が融合する大会でございます。

本項では、コース全体の特徴やアップダウン、気象条件が走行に及ぼす影響を具体的なデータと実際の参加者の声を交えて詳述いたします。

各区間の難易度を把握することで、最適なペース配分やトレーニング計画の策定が可能となり、万全の準備が実現できます。

これから紹介する情報は、レース攻略に向けた確かな判断材料となり、参加を検討される方々にとって貴重な一助となることでしょう。

ぜひ、次の項目もご覧いただき、函館マラソンの全貌を余すところなくご理解ください。

函館マラソンのコース概要

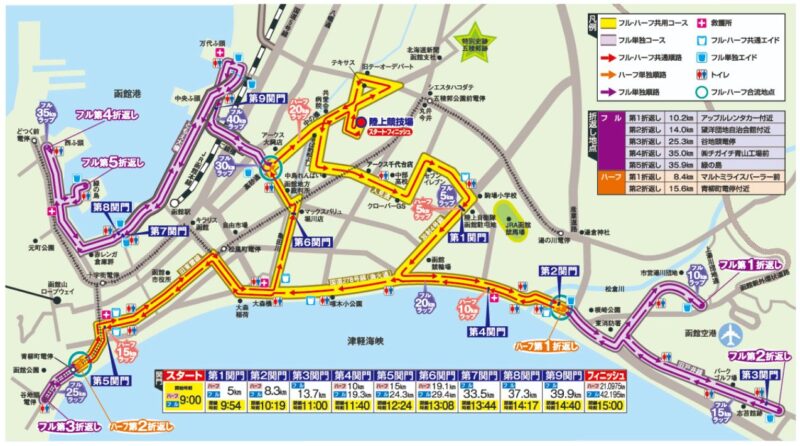

函館マラソンは、函館市内の観光名所を巡る風光明媚なコース設計となっており、フルマラソンとハーフマラソンの2種目が用意されています。

スタート地点は千代台公園陸上競技場で、そこから函館港沿い、五稜郭公園周辺、市街地を抜けるルートが設定されています。

特に、函館山を背にする海沿いの道は景観が美しいものの、風の影響を受けやすい点が特徴です。

また、一部の区間では道幅が狭く、集団走行時にペースをコントロールしづらい場面もあります。

カーブの多いエリアではスリップのリスクがあるため、雨天時の対応やコーナリング時のフォームにも注意が必要です。

フルマラソンは、前半は比較的フラットなコースが続きますが、後半20km以降にかけてアップダウンが増え、脚への負担が大きくなります。

ハーフマラソンは比較的走りやすいコース設定ですが、制限時間内に関門を通過するためのペース配分が重要です。

また、コースの一部は函館の市街地を走るため、沿道からの応援が多く、ランナーの士気を高める要因となっています。

コースのアップダウンと高低差

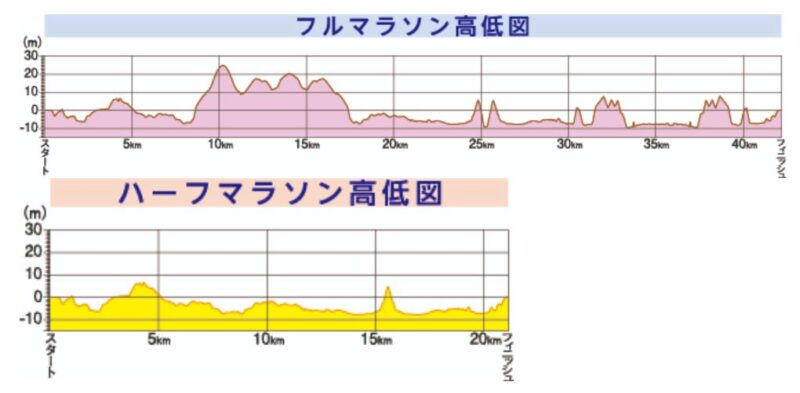

函館マラソンの最大の特徴のひとつは、コース全体に適度なアップダウンが配置されている点です。

最大高低差は約30mと極端な急勾配ではありませんが、細かい起伏が多いため、ペース配分に注意が必要です。

特に影響が大きいのは、20km以降のフルマラソン区間です。

ここでは、長い上り坂と急な下り坂が交互に現れるため、後半のスタミナ配分が求められます。

特に、28km地点付近の登りは傾斜がきつく、疲労が蓄積した状態での上り坂は、完走に向けた重要な分岐点となります。

この区間では「函館どつく前」交差点を過ぎると本格的な上りが始まり、30km地点の「函館市立宇賀の浦小学校」付近まで続きます。

また、一部の地点には道路標識が少なく、ペースを調整しにくいという声もあるため、事前のコース確認が有効です。

下り坂ではスピードを出しすぎると膝への負担が増し、後半に影響が出る可能性があるため、適切なペースを維持することが重要です。

トレーニングの段階から高低差のあるコースでの練習を取り入れ、脚の筋持久力を高めておくことが推奨されます。

暑いの?気温と風がもたらす影響

函館マラソンは例年7月に開催されるため、気温が高くなる傾向にあります。

過去のデータでは、スタート時の気温は15℃前後であることが多いですが、日中には25℃以上になることもあります。

特に、快晴の日は直射日光の影響で体感温度が上昇し、脱水症状や熱中症のリスクが高まります。

さらに、函館マラソンの特徴として「風の影響」が挙げられます。

津軽海峡に面したコースでは、向かい風が強くなることがあり、特に海沿いを走る区間ではペースを乱されやすくなります。

ランナーは事前に風を想定したペース戦略を立て、体力の消耗を最小限に抑えることが求められます。

暑さ対策としては、吸水性・通気性の高いウェアを選ぶことや、適切な水分補給を心掛けることが重要です。

特に、ポリエステルやナイロン製の吸湿速乾素材のウェアが推奨されます。

加えて、冷却効果のあるネッククーラーやUVカット機能のあるサングラスの使用も有効です。

また、エイドステーションでのこまめな給水を意識し、15~20分ごとに200ml程度の水分補給を行うと脱水を防ぎやすくなります。

帽子やアームカバーを活用して日差しを遮る工夫も重要です。

函館マラソンのコースは過酷できついのか?

函館マラソンは、日本国内の主要マラソンと比較しても難易度が高めといわれることが多い大会です。

その要因として、以下の3点が挙げられます。

気温の上昇と強い風

後半にかけてのアップダウンの増加

関門の時間設定が比較的厳しい

特に、制限時間が5時間50分(フルマラソン)と短めに設定されているため、初心者ランナーにとっては難易度が高くなります。

また、前半にオーバーペースになると後半の坂で失速しやすいため、持久力と戦略的なペース管理が重要です。

初心者が完走を目指す場合は、長時間のランニングに慣れることに加え、高温・風の対策を考慮したトレーニングを行うことが推奨されます。

具体的には、週3~4回のペースで長距離走を取り入れ、徐々に距離を伸ばしていく方法が有効です。

特に、レース本番の気象条件を想定し、暑い時間帯に走るトレーニングや風の強い場所でのランニングを実践すると効果的です。

また、インターバルトレーニングを取り入れ、坂道を利用した走力強化も推奨されます。

函館マラソンの口コミや評価を考察

函館マラソンに参加したランナーの口コミを分析すると、大会の魅力と厳しさの両面が見えてきます。

口コミの情報は、公式サイトのレースレポートやSNS(X・Instagram)に投稿された参加者の感想、さらにランニング専門メディアのレビューを基にしています。

【良い評価】

景観が美しく、観光気分で走れる

エイドステーションが充実しており、函館ならではの名産品が提供される

地元の応援が温かく、モチベーションを維持しやすい

【厳しい評価】

気温が高く、後半にバテるランナーが多い

風が強く、向かい風区間ではペースが大きく乱れる

アップダウンが多く、特に後半の坂が厳しい

このように、函館マラソンは景観やエイドの充実度では高評価を得ていますが、気温や風、坂道の影響で「難易度が高い」と感じるランナーも多いのが実情です。

これらの点を理解し、適切な準備を整えることで、より良いレース体験を得ることができるでしょう。

函館マラソンの難易度:エントリーや完走率

函館マラソンは、エントリーの競争率が高く、事前準備が求められる大会です。

特にフルマラソンは制限時間が比較的厳しく設定されており、初心者にとっては挑戦しがいのあるレースとなっています。

また、完走率のデータや参加者数の推移を見ても、年ごとのコンディションや大会の特性が完走難易度に影響を与えていることがわかります。

本記事では、スタート地点やコースの特徴、完走率の推移、エントリー状況について詳しく解説し、函館マラソンに挑戦したいランナーがスムーズに準備できるようサポートします。

スタート地点とコースの特徴

函館マラソンのスタート地点は、千代台公園陸上競技場です。

ここは函館市の中心部に位置し、アクセスが良好なため、ランナーにとって参加しやすい環境が整っています。

スタート直後は市街地を抜けるため、沿道の応援が多く、序盤のモチベーションを高める要素となります。

コースの特徴として、前半は比較的フラットな区間が続きますが、20km以降にはアップダウンが増え、特に28km付近では傾斜のある坂道がランナーを待ち受けています。

海沿いを走る区間もあり、津軽海峡からの風の影響を受けやすいため、適切なペース配分と体力管理が求められます。

過去の完走率と結果の分析

函館マラソンの完走率は、年によって変動があります。

特に気温の高さや風の影響によって、完走率が低下する傾向が見られます。

過去のデータによると、フルマラソンの完走率は概ね80から90%ですが、気温が上昇した年は75%前後まで低下したこともあります。

なお、公式サイトや大会リポート、ランニング専門メディアの統計データをもとにした分析が行われており、近年の完走率傾向を把握することが可能です。

また、年代別の完走タイムを分析すると、30代・40代のランナーが最も安定したタイムを記録する傾向があります。

初心者が完走を目指す場合、平均完走タイムを基準にし、余裕を持ったペース設定を行うことが重要です。

特に後半のペースダウンを考慮し、適切な補給タイミングを設定することや、一定の心拍数を維持しながら走る戦略が有効です。

例えば、25km以降はエイドステーションごとに水分とエネルギー補給を行い、ペースの乱れを防ぐことが推奨されます。

さらに、アップダウンの激しい区間では、急なスピード変化を避け、一定のリズムで走ることが完走への鍵となります。

参加人数とエントリー状況

函館マラソンのエントリーは毎年人気が高く、定員に達することが多いです。

フルマラソンとハーフマラソンの合計参加者数は8,000人前後となっており、エントリー開始後すぐに枠が埋まることもあります。

エントリーはオンラインでの受付が中心となっており、エントリー開始日は事前に公式サイトで発表されます。

申し込みには事前の会員登録が必要な場合があり、支払い方法としてはクレジットカードやコンビニ決済が利用可能です。

エントリー後のキャンセルは原則として不可となっているため、予定を十分に確認して申し込みを行うことが重要です。

参加を検討している方は、早めに情報をチェックし、締め切り前に手続きを済ませることが推奨されます。

また、北海道外からの参加者も多く、宿泊施設の予約も早めに確保することが重要です。

函館マラソンの参加賞について

函館マラソンでは、毎年オリジナルの参加賞が提供されます。

過去には、函館の特産品を活かした記念品や、ランナー向けの機能的なグッズが用意されていました。

例えば、2022年大会ではオリジナルTシャツやスポーツタオル、2023年大会では保温・保冷機能付きボトルが配布されました。

また、函館特産の昆布やホタテ加工品などの食品が含まれることもあり、地域色を感じられる参加賞となっています。

具体的には、

オリジナルTシャツ

ランニングキャップ

完走メダル

函館特産の食品(海産物やお菓子など)

などが参加者に配布されることが多いです。

これらの参加賞は、大会の記念品としてだけでなく、実用性のあるアイテムとしても活用できます。

函館マラソンの結果はどこで確認できる?

函館マラソンの公式結果は、大会当日から数日以内に公式サイトに掲載されます。

個人の記録は、ランナーごとに発行されるゼッケン番号を用いて検索できるため、完走タイムや順位をすぐに確認できます。

また、マラソン専門メディアやSNS(X・Instagram)でも参加者の完走記録が共有されることが多く、他のランナーとの比較や自己分析に役立てることが可能です。

また、大会後にはSNSやランニング関連のサイトでも結果がシェアされることが多く、他の参加者との比較や、過去のタイムとの推移をチェックすることが可能です。

事前に公式サイトや関連メディアをブックマークし、スムーズに結果を確認できるよう準備しておくと良いでしょう。

函館マラソンの難易度:大会情報

函館マラソンは、北海道を代表するマラソン大会の一つであり、美しい景観とチャレンジングなコースが特徴です。

札幌マラソンや旭川マラソンと比較すると、函館マラソンは海沿いを走る区間が多く、潮風やアップダウンの影響を受けやすい点が特徴的です。

また、7月開催のため、北海道内の他のマラソン大会と比べても気温が高くなる傾向があり、暑さ対策が重要になります。

これらの要素が重なり、函館マラソンは初心者にとっては挑戦しがいのある大会といえるでしょう。

しかし、初めて参加する方や完走を目指すランナーにとっては、エントリーやコースの難易度、関門の設定など気になるポイントが多いでしょう。

本記事では、初心者向けと上級者向けの違い、宿泊・アクセス情報、交通規制の影響、制限時間、エイドの充実度などを詳しく解説します。

事前準備をしっかり行い、最高のレース体験を得るための情報を提供するので、ぜひ最後までご覧ください。

初心者向けハーフと上級者向けフルの違い

函館マラソンには、フルマラソン(42.195km)とハーフマラソン(21.0975km)の2つのカテゴリーがあります。

初心者向けのハーフマラソンは比較的フラットなコースが多く、制限時間も長めに設定されているため、完走のハードルは低めです。

一方、フルマラソンは20km以降にアップダウンが増え、特に後半のコースは風の影響を受けやすくなります。

フルマラソンでは、28km地点付近から続く坂道が最も厳しいポイントの一つです。

この坂道は約1.5kmにわたり、平均勾配は約4%となっています。

特に、標高差が20m以上あるため、疲労が蓄積した状態での上りはランナーにとって大きな負担となります。

この区間を乗り越えるためには、適切なペース配分とスタミナ管理が求められます。

初心者がフルマラソンに挑戦する場合は、ハーフマラソンを完走した経験を持つことが望ましく、事前のトレーニングで長距離に慣れることが重要です。

また、坂道を想定したトレーニングを取り入れ、持久力と脚力を鍛えておくことが推奨されます。

宿泊・アクセス情報で見る参加のしやすさ

函館マラソンに参加する際、宿泊とアクセスの計画は重要な要素です。

特に北海道外からの参加者は、飛行機または新幹線を利用して函館に到着することになります。

函館空港から市内まではバスやタクシーで約20分、新幹線の函館北斗駅からはシャトルバスや電車を利用することができます。

宿泊施設については、マラソン前後は市内のホテルが混雑するため、エントリーと同時に予約をすることが推奨されます。

過去のデータでは、大会開催週のホテル満室率は90%を超えることが多く、特に前日・当日は市内中心部の宿泊施設が早い段階で埋まる傾向があります。

特にスタート地点である千代台公園陸上競技場周辺の宿泊施設は人気が高く、早めの確保が必要です。

予約が取りやすいエリアとしては、函館駅周辺や湯の川温泉エリアが挙げられます。

これらのエリアは交通アクセスが良好で、マラソン当日の移動も比較的スムーズに行えます。

また、マラソン当日は宿泊施設によって朝食の提供時間を早めているところもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

函館マラソンの交通規制や混雑

大会当日は、コース周辺で大規模な交通規制が実施されます。

特に市街地や海沿いの区間では通行止めが多くなるため、観戦者や応援する家族は移動手段を事前に確認しておく必要があります。

函館市の公式サイトや大会運営側から発表される交通規制情報をチェックし、スムーズな移動計画を立てることが求められます。

また、スタート・ゴール地点である千代台公園周辺は、選手や応援者が集中するため非常に混雑します。

選手受付や荷物預かり所の混雑を避けるためには、早めに会場入りすることが推奨されます。

マラソン終了後も周辺の交通機関が混み合うため、帰路の計画も余裕を持って立てることが大切です。

函館マラソンの関門と制限時間

函館マラソンのフルマラソンの制限時間は6時間00分、ハーフマラソンは3時間と設定されています。

関門は複数箇所に設置されており、一定の時間内に通過できない場合はレース続行が認められません。

特に、30km以降の関門では関門閉鎖時間が厳しく設定されているため、後半にペースが落ちると完走が難しくなります。

過去の大会では、30km関門の通過率は約85%、35km関門では75%前後と、後半になるほどリタイアするランナーが増える傾向にあります。

各関門の通過目標タイムを事前に確認し、それに合わせたペース配分を計画することが重要です。

初心者の場合、前半に飛ばしすぎると後半で失速する可能性が高いため、一定のペースを維持する走り方を心掛けるとよいでしょう。

特に、30km以降の関門を突破するためには、序盤のペースを抑え、エネルギー補給を適切に行うことが鍵となります。

函館マラソンのエイドはどうですか?

函館マラソンのエイドステーションは充実しており、ランナーがエネルギー補給をしながら快適に走るためのサポートが提供されています。

過去の大会では、スポーツドリンクや水のほか、北海道名産のじゃがいも、五勝手屋羊羹、函館名物の塩ラーメン、チーズオムレットなどが提供されました。

特に30km地点以降では、糖分や塩分を補給できる食品が充実しており、疲労回復に役立つメニューが揃っています。

給水所は約5kmごとに設置されており、水やスポーツドリンクが提供されます。

また、函館ならではの特色ある補給食も魅力の一つです。

例えば、北海道名産のじゃがいもやチョコレート、おにぎりなどがエイドで提供されることがあります。

特に30km地点以降では、疲労回復に役立つ補給食が多く用意されているため、積極的に活用することが推奨されます。

エイドでの補給戦略も重要で、特に気温が高い場合は水分補給をこまめに行い、脱水を防ぐことが完走への鍵となります。

エネルギー補給のタイミングを事前に決めておくことで、後半のパフォーマンスを維持しやすくなります。

【まとめ】函館マラソンの難易度を総括

この記事では、函館マラソンの難易度について、コースの特徴や気象条件、完走率・タイムデータなど、数値と実際の口コミを交えながら徹底解説してきました。

美しい景観と魅力的なエイド、地元の温かい応援に支えられたこの大会は、一方で高低差や厳しい気温の影響により、初心者にはハードな側面も持っています。

自分の走力やトレーニング状況を見極め、参加前にしっかりと対策を立てることが重要です。

この記事を参考に、あなた自身の参加判断やレース戦略の構築に役立てていただければ幸いです。

函館マラソンの魅力と難しさをしっかりと理解し、万全の準備で挑むことで、より充実したレース体験が得られることでしょう。

これからランナーとして新たな挑戦を迎える方々にとって、有益な情報源となることを願っています。