飛騨高山ウルトラマラソンは、日本屈指の難易度を誇るウルトラマラソンの一つです。

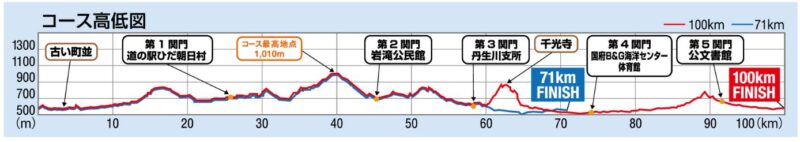

美しい飛騨高山の自然を駆け抜ける魅力的なコースである一方、累積標高2,500mを超える過酷な高低差が待ち受けています。

そのため、「完走するにはどのくらいの実力が必要なのか?」「初心者でも挑戦できるのか?」といった疑問を抱く方も多いでしょう。

本記事では、飛騨高山ウルトラマラソンの難易度を徹底解説し、完走するためのポイントや必要な準備について詳しくご紹介します。

完走率や参加人数に口コミやエイドなども紹介。

コースの特徴や関門の詳細、初心者向けのトレーニング方法などを網羅しているので、初参加を検討している方はぜひ最後までお読みください。

飛騨高山ウルトラマラソンの難易度と大会情報

飛騨高山ウルトラマラソンは、挑戦者を魅了する美しい景観と過酷なコースが特徴の大会です。

国内でも有数の高低差を誇り、登りと下りの絶妙なバランスがランナーの体力と精神力を試します。

初心者にはハードルが高いレースですが、しっかりとした準備をすれば完走の可能性は十分にあります。

本記事では、飛騨高山ウルトラマラソンの基本情報からコースの詳細、難所の攻略法まで詳しく解説します。

特に、標高差や累積標高がどのようにランナーへ影響を及ぼすのか、また関門制限をクリアするためのペース管理のポイントなども掘り下げていきます。

大会に挑戦しようと考えている方や、過去に出場したが完走できなかった方にとっても役立つ情報を網羅しています。

飛騨高山ウルトラマラソンの基本情報

飛騨高山ウルトラマラソンは、日本国内でも特に標高差の大きいウルトラマラソンの一つです。

毎年6月に岐阜県高山市で開催され、種目は100kmと71kmの2種類が用意されています。

スタートおよびゴール地点は「飛騨高山ビッグアリーナ」で、歴史的な町並みを通過しながら山岳地帯へと向かうコース設定が特徴です。

この大会の魅力は、自然豊かな景観とともに、地元の温かい応援や充実したエイドステーションにあります。

沿道では地元住民が手作りの応援グッズを用意し、ランナーを励ます姿が印象的です。

また、エイドステーションでは飛騨牛のおにぎりや地元特産のトマトが提供されるなど、他の大会にはない特色があります。

特に終盤のエイドでは、温かい味噌汁が提供され、疲れた体に染みわたると評判です。

こうした手厚いサポートが、過酷なレースを乗り越える力になるでしょう。

しかし、標高差や累積標高が大きく、完走には十分な準備が必要です。

エントリー方法はオンライン受付が主流で、例年3月頃から申し込みが開始されます。

参加費は100kmの部が約2万円、71kmの部が約1万5千円程度です。

制限時間は100kmが14時間、71kmが11時間に設定されており、ウルトラマラソン初心者にとっては厳しい関門となります。

コースの特徴

飛騨高山ウルトラマラソンのコースは、高山市内の観光名所を巡りながら進む前半と、山岳地帯を走る後半で構成されています。

スタート直後は高山市の古い町並みや城下町エリアを通過し、10km地点付近から本格的な登坂が始まります。

美女峠を越えた後は、一度下りに入りますが、40km地点の「飛騨高山スキー場」付近で標高約1,300mに達します。

最大の難所の一つは61.9km地点の「千光寺の坂」で、ここでは急勾配の石段が待ち受けています。

この坂は約200mの距離にわたって続き、平均勾配は約10%と非常に厳しいものです。

特に後半の50段以上ある石段部分は足元が不安定になりやすく、疲労が蓄積したランナーにとっては試練のポイントとなります。

脚への負担が大きく、ペース配分を誤ると一気に失速する可能性があります。

後半は緩やかな下り基調になりますが、アップダウンが続くため、最後まで気を抜けないレイアウトとなっています。

また、山間部では気温が低下しやすく、天候の変化が激しい点も注意が必要です。

高低差と累積標高

飛騨高山ウルトラマラソンの最大の特徴は、標高差と累積標高の大きさです。

スタート地点の標高は約500mですが、コース最高地点は約1,345mに達し、高低差は800m以上に及びます。

特に100kmの部では、累積標高が2,500mを超えるため、国内ウルトラマラソンの中でも難易度の高い部類に入ります。

他のウルトラマラソンと比較すると、例えば四万十川ウルトラマラソンの100km部門は累積標高が約1,200m、サロマ湖100kmウルトラマラソンはほぼフラットなコースで累積標高が300m以下です。

一方、飛騨高山ウルトラマラソンの累積標高はその2倍以上であり、登りの負荷が極めて大きいことがわかります。

このため、単なる長距離レースではなく、山岳レースの要素が強いコース設計となっています。

累積標高が大きいということは、それだけ登りと下りの負担が激しくなるということを意味します。

例えば、序盤の10km付近から始まる登坂は持久力と心肺機能への負担が大きく、また61.9km地点の千光寺の急坂では筋力が試されます。

長い下り区間では脚への衝撃が大きく、筋疲労による攣りや膝痛を引き起こすリスクもあります。

他のウルトラマラソンと比較すると、飛騨高山ウルトラマラソンの累積標高は非常に厳しく、単なる長距離レースではなく山岳レースの要素も強いと言えます。

特に61.9km地点の千光寺の坂や40km地点付近の飛騨高山スキー場エリアなど、路面が不安定で一部トレイルランニングに近い区間も含まれており、トレイル要素のある難易度が高いレースとして知られています。

そのため、完走を目指すには十分な坂道トレーニングと下り坂対策が不可欠です。

完走率から見る飛騨高山ウルトラマラソンの難しさ

| 種目名 | 参加者数 | 出走数 | 出走率 | 完走数 | 完走率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 100km男子 | 1869 | 1734 | 92.8% | 1268 | 73.1% |

| 100km女子 | 358 | 339 | 94.7% | 233 | 68.7% |

| 71km男子 | 776 | 707 | 91.1% | 602 | 85.1% |

| 71km女子 | 338 | 313 | 92.6% | 269 | 85.9% |

| 合計 | 3341 | 3093 | 92.6% | 2372 | 76.7% |

飛騨高山ウルトラマラソンの完走率は、国内のウルトラマラソンの中でも比較的低い部類に入ります。

100kmの部では例年の完走率が約70から75%で推移しており、4人に1人が制限時間内にゴールできない状況です。

これは、サロマ湖100kmウルトラマラソンの完走率90%前後や、四万十川ウルトラマラソンの約85%と比較すると、飛騨高山のコースがいかに厳しいかを物語っています。

完走率が低い主な理由として、高低差の激しさが挙げられます。

累積標高が2,500mを超えるため、長い登り坂が続き、体力の消耗が著しくなります。

また、途中の関門制限が厳しく、特に中盤の飛騨高山スキー場付近で時間ギリギリとなるランナーが多く見られます。

さらに、後半に待ち受ける千光寺の急坂が追い打ちをかけます。

この坂は約200mの距離にわたり、平均勾配は約10%と急な上りが続きます。

特に終盤には50段以上の石段があり、ランナーの脚に大きな負担を強いるため、ここでリタイアを決断するケースも少なくありません。

また、標高が高いことから、天候の影響を受けやすい点も完走率に影響しています。

朝晩の気温差が大きく、晴天時は暑さ、雨天時は低体温症のリスクが伴います。

このように、飛騨高山ウルトラマラソンは地形や環境の厳しさが完走を阻む大きな要因となっているのです。

他のウルトラマラソンとの難易度比較

飛騨高山ウルトラマラソンの難易度を他のウルトラマラソンと比較すると、その過酷さが際立ちます。

例えば、国内でも人気の高いサロマ湖100kmウルトラマラソンは、フラットなコースで完走率が90%前後と高い数値を維持しています。

四万十川ウルトラマラソン(100km)の累積標高は約1,200mであり、飛騨高山ウルトラマラソンの半分程度です。

さらに、丹後100kmウルトラマラソンは累積標高が約1,800mとやや控えめで、飛騨高山と比較すると難易度は低めといえます。

飛騨高山ウルトラマラソンの最大の特徴は、標高の高さと累積標高の大きさにあります。

100kmのコースでは標高差が800m以上あり、途中にはトレイルランニングに近い区間も含まれています。

標高が高いため、気温が低くなることがあり、特に早朝や山間部では寒さが厳しくなります。

一方で、日中は強い日差しの影響で気温が急上昇することもあり、寒暖差が激しい点が難易度をさらに高めています。

標高が1,000mを超えるエリアでは酸素濃度も若干低くなり、長時間の運動による酸素供給の負担が増す点も考慮する必要があります。

特に61.9km地点の千光寺の坂や、飛騨高山スキー場付近の急勾配は他のウルトラマラソンにはない難所となっています。

また、関門制限が厳しく、ペース配分に慎重な戦略が求められる点も特徴的です。

サロマ湖ウルトラマラソンは途中関門が緩やかに設定されているため、後半の巻き返しが可能ですが、飛騨高山は序盤からペースを守らなければ関門を突破することが難しくなります。

このように、飛騨高山ウルトラマラソンは登坂力とペース管理が求められるレースであり、他のウルトラマラソンとは異なる難易度の高さを持っています。

沿道の応援と大会の魅力

飛騨高山ウルトラマラソンのもう一つの特徴は、沿道の応援の熱さと地元のホスピタリティです。

大会当日は、地元の住民が沿道に立ち、ランナー一人ひとりに熱い声援を送ります。

特に、城下町を抜ける序盤のエリアでは観光客や地元の方々が応援を繰り広げ、街全体が一体となる雰囲気が魅力です。

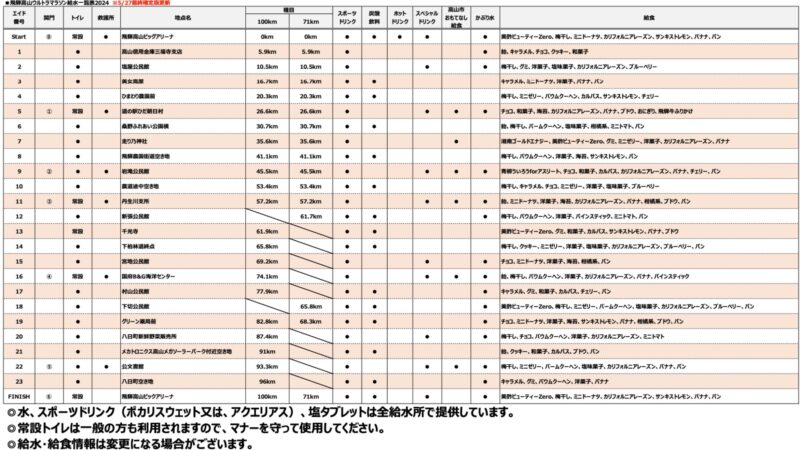

また、エイドステーションの充実度もこの大会の人気の理由の一つです。

飛騨高山ウルトラマラソンでは、通常の給水や補給食のほかに、地元の特産品が提供されることで知られています。

エイドステーションは約5kmごとに設置されており、合計20か所以上が設けられています。

飛騨牛のおにぎりや、甘みのあるトマト、新鮮な果物などがランナーのエネルギー補給をサポートします。

特に、終盤のエイドステーションでは温かい味噌汁が振る舞われ、疲労した体に染み渡ると評判です。

ランナーにとって、エイドの存在は単なる補給地点ではなく、精神的な支えともなっています。

さらに、大会の運営もスムーズで、スタッフやボランティアの対応が丁寧であることも高く評価されています。

完走後には特製の完走メダルやTシャツが配布され、達成感を一層引き立てます。

完走メダルは飛騨高山の伝統工芸を取り入れたデザインで、木製や金属製のバリエーションがあり、参加者の記念品として人気です。

Tシャツは毎年異なるデザインが採用され、飛騨の風景や大会のロゴがプリントされており、完走者にとって特別な思い出となるアイテムとなっています。

このように、飛騨高山ウルトラマラソンは、ただ厳しいレースであるだけでなく、温かい応援と地域の魅力に包まれた大会であり、多くのランナーがリピーターとなる理由の一つとなっています。

飛騨高山ウルトラマラソンの難易度:制限時間や気象と準備

飛騨高山ウルトラマラソンは、美しい景観と厳しいコースが特徴の大会です。

しかし、その魅力の裏には、標高差が大きく気象条件の変化が激しいため、制限時間内に完走するには十分な準備が求められます。

本記事では、関門の詳細やペース配分のポイント、気象条件への対策、適した装備について詳しく解説していきます。

特に、飛騨高山の山岳地帯では天候が急変しやすく、気温の寒暖差が激しいことが完走の難しさを増しています。

過去の大会でも、突然の気温低下や強風によりペースが乱されるケースが多く報告されています。

また、エイドステーションをうまく活用することも完走率を高める鍵となります。

この記事を通じて、飛騨高山ウルトラマラソンに挑戦するための具体的な戦略を学び、確実にゴールを目指しましょう。

制限時間と関門の詳細

| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | FINISH |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 距離 (km) | 0 | 26.6 | 45.5 | 57.2 | 74.1 | 93.3 | 100 |

| 地点名 | 飛騨高山ビッグアリーナ | 道の駅ひだ朝日村 | 岩滝公民館 | 丹生川支所 | 国府B&G海洋センター | 公文書館 | 飛騨高山ビッグアリーナ |

| 時刻 | 4時30分 | 8時30分 | 11時20分 | 12時30分 | 14時50分 | 17時30分 | 18時30分 |

| 通算時間 | – | 4時間00分 | 6時間50分 | 8時間00分 | 10時間20分 | 13時間00分 | 14時間00分 |

| 区間距離 (km) | – | 26.6 | 18.9 | 11.7 | 16.9 | 19.2 | 6.7 |

| 区間時間 | – | 4時間00分 | 2時間50分 | 1時間10分 | 2時間20分 | 2時間40分 | 1時間00分 |

| 区間平均ペース | – | 09分01秒 | 09分00秒 | 05分59秒 | 08分17秒 | 08分20秒 | 08分57秒 |

| 通算平均ペース | – | – | 09分01秒 | 08分23秒 | 08分22秒 | 08分22秒 | 08分24秒 |

飛騨高山ウルトラマラソンには、厳しい制限時間と関門が設定されています。

100kmの部では14時間、71kmの部では11時間が制限時間となっており、各関門には通過リミットが設けられています。

特に難所とされるのは、50km地点の関門で、ここを時間内に突破できるかが完走の鍵となります。

50km地点は標高1,200m前後の山岳エリアに位置し、前後には長い登り坂と下り坂が連続する区間が含まれています。

このため、ここまでのペース配分を誤ると、登りで脚を消耗し、下りでスピードを上げられないという悪循環に陥る可能性があります。

特に、40km地点を過ぎると標高差200m以上の急勾配があり、多くのランナーがここで失速します。

関門の設定はコースの高低差を考慮しており、序盤のペース配分が重要です。

無理に飛ばしすぎると後半の坂で大きく消耗し、関門に間に合わなくなるリスクがあるため、平均7分/km前後の安定したペースで進むことが求められます。

また、関門の制限時間をクリアするためには、各区間ごとのペースを把握することが必要です。

例えば、最初の20kmを無理に飛ばしすぎると後半の登り坂で大きくペースダウンするリスクがあります。

過去のデータから、完走者の多くは平均ペース7分/km前後で進むことで関門を突破しています。

関門を超えるためには、序盤から計画的な走りが求められます。

制限時間内に完走するためのペース管理

完走を目指すには、適切なペース管理が必要です。

飛騨高山ウルトラマラソンのコースは前半に比較的平坦な部分が多く、後半に急な登りが続くため、前半で体力を消耗しすぎないことが重要です。

おすすめの戦略としては、前半は一定のリズムで走り、登り区間に備えて体力を温存する方法が有効です。

例えば、スタートから30kmまでは平均6分30秒から7分/kmのペースを維持し、登りが始まる40km地点以降でペースを落とす計画を立てると良いでしょう。

下り区間では、脚への負担を最小限に抑えるためにストライドを短くし、リズムを重視することが完走につながります。

また、エイドステーションでの補給時間も考慮する必要があります。

補給をしっかりと行いながらも、無駄な時間を減らすために事前にエイドの場所と提供内容を把握しておくことが大切です。

リタイアした場合の対応

大会では、途中でリタイアするランナーのために回収車が準備されています。

関門を突破できなかった場合や体調不良により走行継続が困難になった場合、指定のポイントでスタッフに申告することで回収車に乗ることができます。

リタイア後の流れとしては、回収車で大会本部やエイドステーションに送られ、その後は自力での帰宅、または事前に用意された送迎バスを利用する形となります。

リタイア時には自身の安全を最優先し、無理をせずスタッフに相談することが重要です。

特に、足の痙攣が頻発する、極度の疲労で意識がぼんやりする、異常な寒気を感じる、立ちくらみが続くといった症状が現れた場合は、無理をせずリタイアを検討するべきです。

また、関門時間ギリギリで余力がない状態の場合も、完走を強行するのではなく、安全を優先する判断が求められます。

過去の大会の気温と気象条件

飛騨高山の6月の気候は、朝晩の冷え込みと日中の気温差が特徴的です。

過去の大会データによると、スタート時の気温は10から15℃程度で、昼間には25℃前後まで上昇することが多くなっています。

また、山岳地帯を走るため、天候の急変に備える必要があります。

特に標高の高いエリアでは風が強くなることがあり、体感温度が急激に下がることがあります。

特に、飛騨高山スキー場付近や千光寺の坂周辺は風の影響を受けやすく、強風時にはランナーの体力消耗が激しくなります。

過去には突然の雷雨で一時的にレース環境が過酷になったこともあり、防寒・防水対策が求められます。

飛騨高山ウルトラマラソンの推奨装備(シューズ・ウェア・補給食)

飛騨高山ウルトラマラソンでは、地形や気候に適した装備選びが重要です。

シューズは、舗装路を中心に走るなら長距離対応のクッション性に優れたロードシューズが適しています。

一方、登坂や下り坂が多く、特に千光寺の坂付近では未舗装の道もあるため、グリップ力の高いトレイル対応のハイブリッドシューズを選ぶランナーも増えています。

天候によっては路面が滑りやすくなるため、防水性や排水性の高いモデルも選択肢に入るでしょう。

ウェアに関しては、通気性が良く吸湿速乾性のあるものを選ぶと快適に走ることができます。

特に山岳地帯では気温の変化が激しいため、アームウォーマーやウィンドブレーカーを携行すると便利です。

また、補給食はエネルギージェルや塩分タブレットを準備し、エイドでの補給と組み合わせることで安定したエネルギー摂取が可能になります。

エイドステーションと補給ポイントの活用法

飛騨高山ウルトラマラソンでは、約5kmごとにエイドステーションが設置されており、ランナーの補給をサポートしています。

各エイドでは水、スポーツドリンク、エネルギージェル、果物などが提供されます。

特徴的なのは、地元特産の補給食が提供される点です。

飛騨牛を使ったおにぎり(約200kcal)や、新鮮なトマト(ビタミンCや水分補給に有効)、温かい味噌汁(塩分補給に適しており約50kcal)などがランナーのエネルギー補給に役立ちます。

特に後半のエイドでは温かい飲み物が用意されることが多く、体力回復に効果的です。

エネルギー消費が激しい後半には、高カロリーの補給を意識しつつ、消化の良い食品を選ぶことが完走につながります。

エイドを活用する際は、事前にどの地点にどのような補給があるのかを確認し、自分に必要な補給計画を立てることが大切です。

また、混雑しやすいエイドではスムーズに補給を済ませ、できるだけ時間をロスしないよう工夫することも完走のカギとなります。

飛騨高山ウルトラマラソンの難易度:初心者でも完走できる?

飛騨高山ウルトラマラソンは、標高差や長距離を伴う過酷なコースが特徴の大会です。

しかし、適切な準備を行えば初心者でも完走することは可能です。

本記事では、初心者が完走を目指すために必要な条件やトレーニング方法、ペース配分のポイントなどを詳しく解説します。

ウルトラマラソン未経験者にとって、100kmや71kmという距離は未知の領域ですが、過去の大会では初心者でも計画的な準備を行い完走を果たした例があります。

特に、登坂トレーニングや補給計画が重要な要素となります。

大会に向けた実践的なアプローチを知り、完走の可能性を高めましょう。

初心者が挑戦するための条件

飛騨高山ウルトラマラソンを完走するには、一定の走力が求められます。

フルマラソン未経験者がいきなり挑戦するのは非常に厳しく、最低でもフルマラソンを完走した経験があることが望ましいです。

特に、フルマラソンをサブ4(4時間以内)で走れるランナーであれば、ウルトラマラソン完走の可能性が高くなります。

サブ4.5(4時間30分以内)のランナーでも、適切なトレーニングを積めば完走のチャンスは十分にあります。

逆に、フルマラソンで5時間以上かかる場合は、まず長距離走や坂道走の練習を重ね、基礎的な持久力を養うことが推奨されます。

また、長距離を走る持久力に加えて、アップダウンのある地形への適応も必要です。

累積標高が2,500mを超える飛騨高山ウルトラマラソンでは、登り坂を走るための筋力や持久力が欠かせません。

そのため、日常のトレーニングに坂道走を取り入れたり、30km以上のロングランを定期的に実施することが重要です。

初心者向けトレーニング方法

飛騨高山ウルトラマラソンを完走するためには、登坂対策と長距離走のトレーニングが不可欠です。

特に、標高差の大きいコースに対応するために、日常のトレーニングで坂道を積極的に取り入れる必要があります。

推奨されるトレーニング方法としては、週に1回は10km以上の坂道走を行い、心肺機能と脚力を鍛えることが有効です。

理想的な坂道の勾配は5から10%程度で、標高差200から300mのコースを活用すると実践的なトレーニングができます。

例えば、登り3km、下り3kmを含むコースを設定し、一定のペースで走ることで持久力と登坂力を効率的に向上させることができます。

また、フルマラソン以上の距離を走る長距離走も重要で、50km走などのウルトラマラソン特有のトレーニングを取り入れると、本番に向けた持久力が身につきます。

加えて、インターバルトレーニングを取り入れることで、登坂時のペースアップが可能になります。

坂道インターバルを1kmごとに強弱をつけて走ることで、登りの持久力を効果的に強化できます。

飛騨高山ウルトラマラソン攻略のペース配分と走り方

ペース配分を誤ると、後半で失速し完走が難しくなるため、計画的なペース管理が重要です。

前半は抑え気味に走り、エネルギーを温存することが完走のカギとなります。

具体的なペース戦略としては、最初の30kmは6分30秒から7分/kmのペースで走り、無理に飛ばさないことが重要です。

このペースはサブ4.5(4時間30分以内)レベルのランナーを基準としており、サブ4のランナーであれば6分/km前後、サブ5のランナーであれば7分/km以上のペースで調整すると無理なく進めます。

40km地点を過ぎると登り坂が増えるため、ここでペースを落としても焦らず、歩きを交えながら確実に進むことが大切です。

下り坂ではストライドを短めにし、膝への負担を軽減しながら効率よくスピードを維持することを意識しましょう。

初心者が気をつけるべきポイント

ウルトラマラソンでは、エネルギー補給と疲労管理が完走の鍵を握ります。

飛騨高山ウルトラマラソンはエイドステーションが約5kmごとに設置されているため、こまめに補給を行いながら進むことが重要です。

エネルギージェルやスポーツドリンクを活用し、30から40分ごとにカロリーを補給することで、後半のエネルギー切れを防ぐことができます。

また、塩分補給も重要で、塩タブレットや味噌汁を活用すると脱水症状や足の痙攣を防ぐことができます。

疲労管理の面では、ペースを維持しながら適度に歩きを取り入れることが有効です。

特に、標高1,000mを超えるエリアや50km以降の急勾配の登り坂では無理に走らず、歩きを交えて脚の負担を軽減する戦略が効果的です。

特に、千光寺の坂(61.9km地点)や飛騨高山スキー場付近の長い登りでは、歩きを取り入れることでエネルギー消耗を抑え、レース後半の持久力を維持できます。

レース終盤に備え、可能な限り体力を温存しながら走ることを意識しましょう。

参加者の口コミ・評判

実際に飛騨高山ウルトラマラソンに参加した初心者や経験者の口コミを見てみると、その過酷さと達成感が共通のテーマとなっています。

初心者のランナーからは「累積標高が想像以上に厳しかったが、エイドの補給が充実していたため、何とか完走できた」といった声が多く寄せられています。

一方で、「登り坂の練習が不足しており、後半で歩きが増えてしまった」との意見もあり、事前の坂道トレーニングの重要性がうかがえます。

経験者の意見では、「100kmのレースとしては国内でも屈指の難易度だが、景色の美しさや地元の応援が素晴らしく、何度でも参加したくなる」との評価が目立ちます。

特に、飛騨牛のおにぎりや温かい味噌汁など、地元特産のエイドが好評です。

飛騨牛のおにぎりは50km地点、温かい味噌汁は80km地点のエイドで提供されることが多く、ランナーにとってエネルギー補給だけでなく、精神的な支えにもなっています。

このように、飛騨高山ウルトラマラソンは初心者にとって挑戦しがいのある大会ですが、事前準備をしっかり行うことで、完走の可能性を高めることができます。

飛騨高山ウルトラマラソンの難易度:エントリーや宿泊

飛騨高山ウルトラマラソンに参加するためには、エントリーの流れを把握し、事前に宿泊や交通手段を計画することが重要です。

本記事では、エントリー方法や参加費、過去の参加人数や競争率、さらには宿泊施設やアクセス情報について詳しく解説します。

エントリーの流れと参加費

飛騨高山ウルトラマラソンのエントリーは、通常毎年1月から3月の間に受け付けが開始されます。

エントリーはオンラインで行われ、定員に達し次第締め切られるため、早めの申し込みが推奨されます。

過去の大会では、100kmの部は約1から2ヶ月で定員に達し、71kmの部は比較的余裕があるものの、3月中には締め切られる傾向があります。

エントリーサイトでは、100km・71kmの部門を選択し、個人情報や支払い方法を入力して申し込みを完了します。

参加費は、100kmの部で約18,000円から20,000円、71kmの部で約15,000円から17,000円となっています。

エントリー費には、大会運営費や参加賞、完走証などが含まれています。

支払い方法は、クレジットカードやコンビニ決済が利用可能で、申し込み後のキャンセルは基本的に不可となっている点に注意が必要です。

過去の参加人数とエントリー競争率

飛騨高山ウルトラマラソンは、全国的にも人気の高い大会であり、毎年多くのランナーがエントリーします。

過去のデータでは、100kmの部に約2,000から2,500人、71kmの部に約1,500から2,000人が参加しており、合計で4,000人以上が出走しています。

エントリー競争率は年度によって異なりますが、例年、募集開始から1から2ヶ月で定員に達することが多いため、早めの申し込みが必要です。

過去のデータでは、100kmの部は約1ヶ月以内に定員に達することが多く、特に人気のある年は2から3週間で締め切られるケースもあります。

一方、71kmの部は比較的余裕があり、1.5から2ヶ月程度で埋まる傾向があります。

特に100kmの部は、ウルトラマラソン愛好者の間で人気が高く、申し込み開始後すぐに埋まることもあります。

大会に参加を希望する場合は、エントリー開始日を事前に確認し、速やかに申し込みを行うことをおすすめします。

結果(リザルト)の確認方法

大会終了後、公式サイトにてリザルト(結果)が公開されます。

参加者は自身のゼッケン番号を入力することで、完走タイムや順位を確認することができます。

また、年代別のランキングや総合順位なども閲覧可能です。

完走証は大会当日に受け取ることができ、オンラインでもダウンロード可能な場合があります。

リザルトの記録は、今後のトレーニングや次回のレース戦略を立てる際の重要なデータとなるため、保存しておくと良いでしょう。

参加賞やTシャツと完走証について

飛騨高山ウルトラマラソンでは、エントリー者全員に参加賞が配布されます。

参加賞には、大会オリジナルTシャツやタオル、地元の特産品などが含まれていることが多く、毎年デザインや内容が変わるのが特徴です。

完走者には、完走メダルと完走証が授与されます。

メダルは飛騨高山の伝統工芸を活かしたデザインで、木製や金属製のものがあり、飛騨の自然や伝統的なモチーフが彫刻されています。

特に100km完走者には、サイズが大きめで特別な装飾が施されたデザインのものが贈られることがあります。

また、過去のメダルでは、飛騨の山並みをデザインしたものや、飛騨牛の刻印が入ったユニークなデザインも登場しました。

完走証はオンラインでも発行され、個人の記録を確認できるため、記念として保存するランナーが多いです。

宿泊施設の選び方と車中泊について

大会に参加するためには、前泊が推奨されます。

飛騨高山エリアには、多くのホテルや旅館があり、早めに予約をすれば比較的リーズナブルな価格で宿泊できます。

特に、スタート地点周辺の宿泊施設はすぐに満室になるため、エントリーが確定したら早めに手配することが重要です。

おすすめの宿泊施設として、「飛騨高山ホテルアソシア」は、スタート地点までのアクセスが良く、ランナー向けに早朝の朝食を提供するプランがあります。

また、「ひだホテルプラザ」は、大会参加者向けにチェックアウト時間の延長サービスを実施することがあり、レース後の休憩にも適しています。

ゲストハウスや民宿も多く、コストを抑えたい場合には「桜ゲストハウス」や「飛騨の宿 こぶし」などが選択肢として挙げられます。

また、車中泊を選択するランナーも少なくありません。

駐車場の確保が必要ですが、大会公式サイトで事前に指定された駐車エリアが案内されるため、そこを利用するのが便利です。

夜間の冷え込みが予想されるため、十分な防寒対策をして快適に過ごせるよう準備しておきましょう。

また、車中泊を選択するランナーも少なくありません。

駐車場の確保が必要ですが、大会公式サイトで事前に指定された駐車エリアが案内されるため、そこを利用するのが便利です。

夜間の冷え込みが予想されるため、十分な防寒対策をして快適に過ごせるよう準備しておきましょう。

駐車場・交通規制・アクセス情報

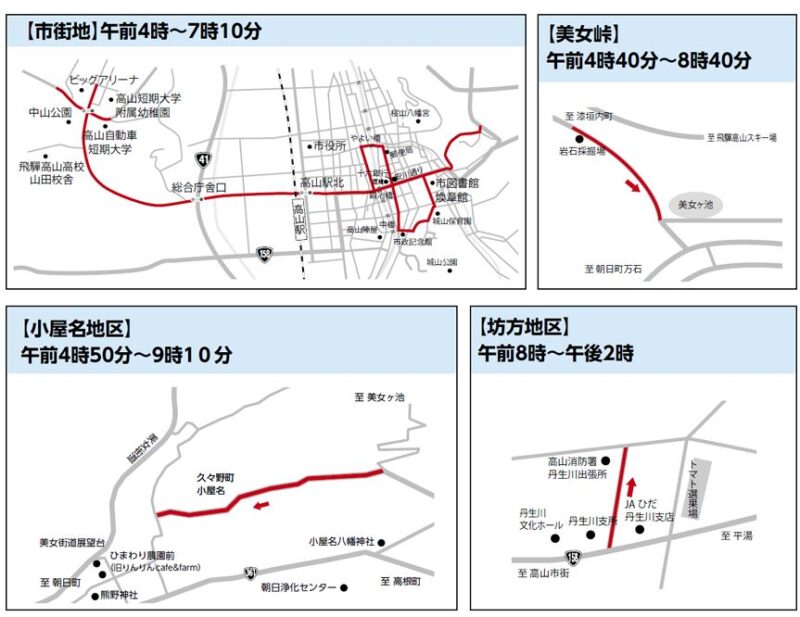

大会当日は、会場周辺で交通規制が行われるため、事前にアクセス方法を確認しておくことが必要です。

大会専用の駐車場が用意されており、前泊のランナーは前日から車を停めることが可能です。

駐車場は約500台分が確保されており、利用には事前申し込みが必要です。

利用料金は無料ですが、駐車位置は先着順となるため、早めの到着が推奨されます。

駐車場の詳細な場所や申し込み方法については、大会公式サイトの案内を確認しましょう。

会場までは、公共交通機関を利用することも可能です。

JR高山駅から大会会場まではバスが運行されており、遠方からの参加者にとっては便利な移動手段となります。

特に、大会当日は混雑が予想されるため、余裕を持った行動計画を立てることが重要です。

飛騨高山ウルトラマラソンへの参加をスムーズにするために、エントリーや宿泊、アクセス情報を事前にしっかりと確認し、計画的に準備を進めましょう。

【まとめ】飛騨高山ウルトラマラソンの難易度を総括

飛騨高山ウルトラマラソンは、標高差や関門制限の厳しさから、日本でも屈指の難易度を誇る大会です。

しかし、適切なトレーニングや準備を行えば、初心者でも完走することは十分可能です。

本記事では、コースの特徴や攻略ポイント、初心者向けの対策方法を詳しく解説しました。

ウルトラマラソンに挑戦することで得られる達成感は、他のマラソンでは味わえない特別なものです。

ぜひ、自身の目標に向けてしっかりと準備をし、飛騨高山ウルトラマラソンの挑戦を成功させてください。