キンメマラソンは、その過酷なコースと絶景が魅力のユニークな大会です。

しかし、「げんなり坂」と呼ばれる激しいアップダウンが特徴的であり、難易度が高いことで知られています。

そんなキンメマラソンに挑戦したいと考えている方の中には、「本当に自分に完走できるのか?」「どんなトレーニングをすればいいのか?」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、キンメマラソンの難易度について詳しく解説するとともに、コースの特徴、完走するための対策、過去の参加者の口コミなどを網羅的に紹介します。

さらに、エントリー情報や高低差に参加賞Tシャツや制限時間に関門、宿泊施設と駐車場の選び方まで、参加を検討している方に役立つ情報をお届けします。

キンメマラソンの魅力と難しさを理解し、自信を持って大会に挑めるよう、ぜひ最後までご覧ください。

キンメマラソンの難易度とは?初心者でも完走できる?

キンメマラソンは、ただのマラソン大会ではありません。

標高差のあるコースや過酷な坂道が特徴で、多くのランナーが挑戦心をかき立てられるイベントです。

しかし、「どのくらい難しいのか?」「初心者でも完走できるのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

本記事では、キンメマラソンの特徴や他の大会との難易度比較、完走に必要な走力レベルについて詳しく解説します。

さらに、最大の難所である「げんなり坂」の詳細や、坂道を克服するためのトレーニング方法もご紹介します。

これからエントリーを検討している方や、挑戦を迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

キンメマラソンの特徴と基本情報

キンメマラソンは、毎年6月頃に静岡県伊豆稲取で開催されるユニークな大会です。

名物である「金目鯛」にちなんだイベントであり、参加者には金目鯛をテーマにした記念品が贈られることも特徴の一つです。

しかし、その魅力とは裏腹に、コースは非常に過酷であることで知られています。

アップダウンが連続する山間部のコースを走るため、平坦な道の多い一般的なマラソン大会とは異なり、高い持久力と脚力が求められます。

特に「げんなり坂」と呼ばれる難所があり、多くのランナーがここでペースを落とします。

こうした特徴から、キンメマラソンは完走すること自体が一つの挑戦となる大会です。

エイドステーションでは地元の特産品が提供され、金目鯛を使ったおにぎりや味噌汁、新鮮なみかん、地元産の和菓子などが振る舞われることが特徴です。

ランナーはこれらの補給食を楽しみながらエネルギーを補充できるため、過酷なレースの中でも一息つくことができます。

過酷でありながらも、地元の応援や風光明媚な景色を楽しめる点が、多くのランナーを惹きつける要素となっています。

他のマラソン大会との難易度比較

キンメマラソンは、国内の他のマラソン大会と比較しても特に高低差が激しいコースが特徴です。

例えば、東京マラソンや大阪マラソンは比較的フラットなコースが多く、初心者でも挑戦しやすい大会です。

一方、キンメマラソンは短い距離でも標高差が大きく、トレイルランニングに近い負荷がかかります。

また、富士登山競走や乗鞍天空マラソンなどと比較しても、コース全体のアップダウンが多く、短距離でありながらも過酷さが際立ちます。

特に、げんなり坂は他の大会にはない難所であり、標高変化が頻繁に発生するため、通常のロードマラソンとは異なる戦略が求められます。

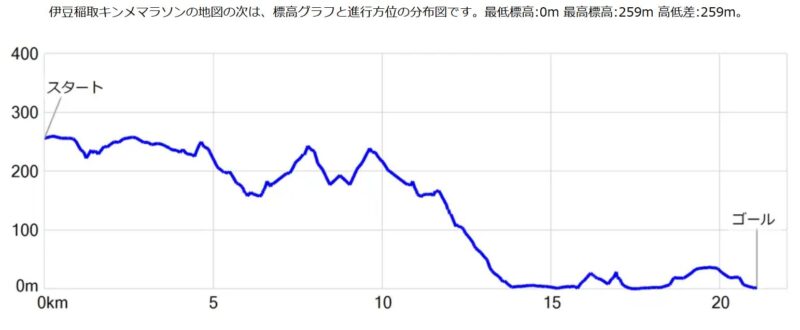

コース全体の標高差は最大で約300mに達し、げんなり坂だけでも100m以上の標高上昇があります。

このように、キンメマラソンは都市型マラソンと比べてかなり厳しい大会であることが分かります。

初心者でも完走できる?求められる走力レベル

キンメマラソンは決して初心者向けの大会ではありませんが、適切なトレーニングを積めば完走は可能です。

特に10kmやハーフマラソンに参加する場合、長距離走の経験がなくても完走を目指すことができます。

ただし、コースの特性上、一定の登坂力が求められるため、通常のフルマラソンを完走できるレベルの体力は必要です。

また、関門時間の設定も考慮する必要があります。

キンメマラソンでは、各ポイントに関門が設けられており、例えばハーフマラソンの場合、10km地点の関門は1時間30分、15km地点の関門は2時間15分、そしてゴールの制限時間は3時間30分となっています。

標高差が激しいため、通常のフルマラソンのペースで走ることは難しく、歩きを交えながらも関門時間内に通過する計画が必要です。

初心者が挑戦する場合、事前に坂道トレーニングを行い、登り坂を一定のペースで走れるようにしておくことが大切です。

げんなり坂とは?最大の難所を解説

キンメマラソンのコースの中で最も過酷とされるのが「げんなり坂」です。

この坂は、急勾配かつ長距離にわたる登り坂であり、ランナーにとって大きな試練となります。

平均勾配は約10%を超える区間もあり、長時間の登坂が続くため、通常のマラソンとは異なる体力の使い方が求められます。

げんなり坂の攻略には、ペース配分が鍵となります。

序盤で飛ばしすぎると後半の登坂で大幅にペースダウンしてしまうため、無理のないスピードで走ることが重要です。

多くのランナーが歩きを交えながら進むことになるため、歩きとランを組み合わせた戦略的な走り方を意識すると良いでしょう。

また、げんなり坂の後もアップダウンが続くため、登りきった後のペース回復も考慮した走り方が求められます。

坂道対策に必要なトレーニング方法

キンメマラソンを完走するためには、坂道対策を重視したトレーニングが欠かせません。

まず、基本的なトレーニングとして「ヒルリピート」を取り入れることが効果的です。

これは、一定距離の坂道を繰り返し走ることで、登坂力を向上させる方法です。

特に、斜度5~10%程度の坂を利用し、ペースを落とさずに走る練習を行うと効果的です。

また、「階段トレーニング」も有効です。

階段を使ったダッシュや、ゆっくりとした登坂歩行を取り入れることで、脚力を強化できます。

週に2~3回、1回あたり15~20分を目安にトレーニングすると、持久力と筋力の向上が期待できます。

さらに、下り坂での走り方にも注意が必要です。

急な下りではブレーキをかけすぎると膝に負担がかかるため、適度に前傾姿勢を保ちつつ、足の回転を早めるフォームを身につけることが大切です。

トレーニングの際は、坂道を意識した走り込みを増やし、実際のレースに備えることが重要となります。

キンメマラソンの難易度:コース攻略と高低差の詳細

キンメマラソンは、標高差が激しいコース設定により、挑戦しがいのある大会として知られています。

風光明媚な伊豆の景色を楽しめる一方で、連続する急勾配や狭いカーブ、長時間の登り坂がランナーに試練を与えます。

特に「げんなり坂」と呼ばれる難所は、多くのランナーが歩きを交えながら進むほどの急坂であり、完走の鍵を握るポイントです。

本記事では、キンメマラソンのコース概要、高低差の詳細、関門時間の設定について詳しく解説します。

また、仮装ランナーの負担の違いや、当日のエネルギー補給のポイントについても紹介します。

初めて参加する方も、より効率的に走るための戦略を立てられるよう、具体的なデータや実践的なアドバイスを交えて説明します。

キンメマラソンのコース全体像

キンメマラソンのコースは、静岡県伊豆稲取の美しい海岸線と山間部を通る、起伏に富んだレイアウトとなっています。

スタート地点は海抜0メートル付近でありながら、コース内には100メートル以上の標高差があるエリアも存在します。

平坦な道は少なく、短い距離の中でアップダウンが連続するため、ペース配分が難しいのが特徴です。

最大の難所は「げんなり坂」と呼ばれる急勾配の坂道で、ランナーの脚力と持久力を試します。

また、コース後半には細かいアップダウンが続き、疲労が蓄積した状態での登り坂が大きな試練となります。

さらに、道幅が狭い区間や急カーブも多く、技術的な対応が求められる場面もあります。

こうした特徴から、キンメマラソンは純粋なスピード勝負よりも、持久力と戦略的なペース管理が鍵となるレースといえるでしょう。

高低差やアップダウンの特徴

キンメマラソンのコースの特徴として、絶え間ないアップダウンが挙げられます。

最大標高差は約150メートルに達し、長距離の登坂や急勾配の下り坂が繰り返されます。

特に、10キロ地点付近の「げんなり坂」は平均勾配が8から10%に及び、全長は約1.5kmにわたります。

標高差はおよそ120メートルあり、多くのランナーが歩きを交えながら進むことになります。

また、コース終盤にも小刻みなアップダウンが続き、平坦な区間がほとんどないため、一定のリズムで走るのが難しくなります。

特に下り坂ではスピードが出やすいものの、急激な減速やブレーキングによって膝や太ももへの負担が増大するため、下り坂の走り方にも注意が必要です。

下り坂を効率よく走るには、体を軽く前傾させ、ブレーキをかけすぎずに重心移動を活用することが重要です。

また、足の回転を意識的に速めることで、膝への衝撃を軽減できます。

特に長い下りでは、無理にスピードを抑えようとせず、短めのストライドでテンポ良く進むのが理想的です。

こうした地形の特徴を踏まえると、事前のトレーニングでは坂道を意識した走り込みが必須となります。

特に、持続的な登りに耐える脚力と、下りで効率よくスピードをコントロールする技術の習得が求められます。

制限時間と関門の設定について

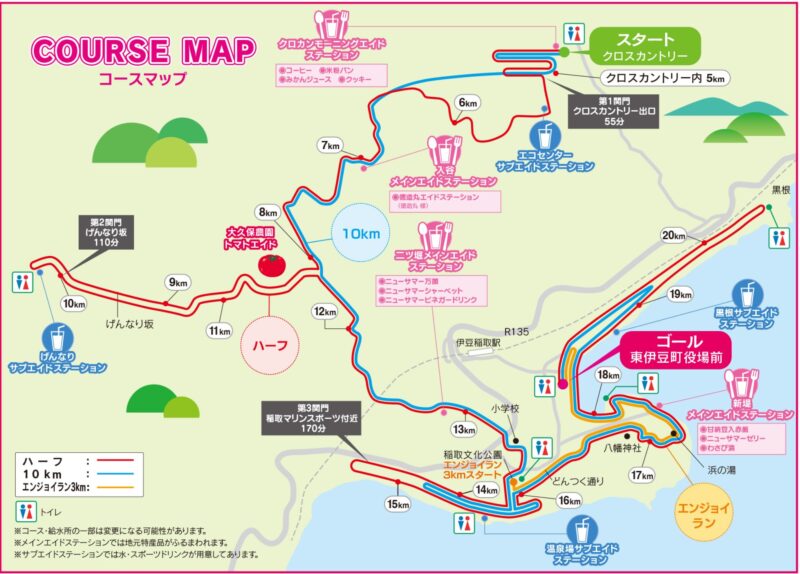

ハーフは制限時間の門限があります。

●第一関門

エコセンター前 約5km…55分

●第二関門

げんなり坂 約10km…110分

●第三関門

マリンスポーツ付近 約15km…170分

●第四関門

東伊豆町役場前 約21km…240分

キンメマラソンでは、完走を目指すランナーの安全を確保するために、各ポイントに関門が設定されています。

ハーフマラソンの部では、10km地点の関門が1時間50分、15km地点の関門が2時間50分、そしてゴールの制限時間は4時間00分となっています。

関門を通過できなかったランナーは競技を終了する必要があり、リタイア後は大会スタッフの指示に従い収容車に乗ることになります。

特に「げんなり坂」以降の区間では、急勾配による疲労の蓄積によりペースが大幅に落ちる可能性があるため、前半を無理に飛ばしすぎず、安定したペースで走ることが重要です。

また、制限時間があるとはいえ、完走するための最適なペース配分を考えれば、無理なく関門をクリアすることも可能です。

事前に関門時間を意識しながらトレーニングを行い、自身のペースを把握しておくことが完走への鍵となります。

仮装ランナーも挑戦可能?負担の違いを検証

キンメマラソンでは、仮装をして参加するランナーも見られます。

ユニークなコスチュームで走ることは大会の雰囲気を盛り上げる要素の一つですが、過酷なコースで仮装することには特有の負担も伴います。

特に、全身を覆うような衣装や重い装飾のある仮装は、気温や湿度の影響を受けやすく、長時間のランニングでは体温調整が難しくなる可能性があります。

また、坂道の多いコースでは視界の確保が重要となるため、視界を遮るようなマスクや帽子を着用すると、バランスを崩しやすくなる危険性もあります。

そのため、仮装をする場合は軽量で通気性の良い衣装を選ぶことが推奨されます。

過去の大会では、金目鯛の着ぐるみを着たランナーが話題になりましたが、暑さと重さで後半大きくペースダウンした例があります。

一方で、動きやすい和装や軽量のキャラクターコスチュームで挑戦したランナーは、比較的スムーズに完走できた実績があります。

また、途中で衣装を調整できるよう、簡単に着脱可能なものを選ぶのも良いでしょう。

仮装で参加する場合も、コースの難易度を考慮し、無理のない走り方を心掛けることが重要です。

当日に向けた食事・エネルギー補給のポイント

キンメマラソンのようなアップダウンの多いコースでは、エネルギー消費が激しくなるため、適切な食事と補給計画が完走の鍵となります。

レース前日は炭水化物を中心に摂取し、エネルギーを蓄えることが推奨されます。

特に白米やパスタ、バナナなど、消化が良く持続的にエネルギーを供給できる食品が適しています。

レース当日の朝食は、スタート時間の2から3時間前に消化の良い軽めの食事を取ることが理想的です。

おにぎりやバナナ、エネルギージェルのほか、ヨーグルトやトーストといった消化の良い食品もおすすめです。

一方で、脂質の多い揚げ物や乳製品、消化に時間がかかる肉類は避けるのが無難です。

素早くエネルギーに変わる食事を摂取することで、スタート時のコンディションが整いやすくなります。

レース中の補給については、エイドステーションを活用しながら水分と糖質を適度に補給することが重要です。

キンメマラソンのエイドでは、スポーツドリンクやエネルギージェルのほか、地元の特産品も提供されるため、それらを適宜活用しながら走るのも一つの戦略となります。

また、急激なエネルギー切れを防ぐため、レース中は30から40分ごとに少量ずつエネルギー補給を行うのが理想的です。

特に、げんなり坂を上り切った後の10km地点、終盤の15km地点付近での補給が重要です。

こうした補給の工夫を取り入れることで、最後までエネルギーを切らさずに走りきることができるでしょう。

キンメマラソンの難易度:エイドステーションとサポート体制

キンメマラソンは、過酷なコースで知られる一方、エイドステーションの充実度や手厚いサポート体制が魅力の大会でもあります。

長距離を走る中で、水分やエネルギー補給が適切にできるかどうかは完走に大きく関わる要素です。

特に、伊豆ならではの特産品を活かした補給食や、沿道での温かい応援がランナーの力になります。

また、運営スタッフやボランティアのサポートも非常に手厚く、ランナーが安心して走れる環境が整えられています。

過去の参加者の体験談や口コミからも、エイドの使い方やサポート体制の重要性が語られています。

本記事では、エイドステーションの内容や運営体制、さらには写真撮影や記録映像のサービスについて詳しく解説します。

これから参加を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

エイドステーションの充実度と提供食

キンメマラソンでは、エイドステーションの充実度が特徴の一つです。

コース内に複数のエイドが設置されており、ランナーが適切に水分補給やエネルギー補給を行えるようになっています。

特に、伊豆の特産品を取り入れたユニークな補給食が用意されており、レースの楽しみの一つともなっています。

エイドステーションは5kmごとに設置されており、各ポイントで異なる補給食が提供されます。

例えば、10km地点では金目鯛の炊き込みご飯おにぎり、15km地点では地元産のミカンや羊羹が用意され、ランナーのエネルギー補給をサポートします。

提供される補給食には、バナナやエネルギージェルといった一般的なものに加え、伊豆の名産である金目鯛の炊き込みご飯おにぎり、地元産のミカンや羊羹なども含まれます。

これらの補給食は、エネルギー補給だけでなく、地元の魅力を味わいながら走るという体験を提供します。

また、ドリンクもスポーツドリンクや水だけでなく、伊豆の天然水や梅干しを活用したドリンクが提供されることがあり、過酷なコースを乗り切るためのサポート体制が整っています。

これにより、ランナーは適切なタイミングで必要なエネルギーを摂取しながらレースを進めることが可能です。

運営スタッフ・ボランティアのサポート内容

キンメマラソンの成功を支えるのは、運営スタッフやボランティアの存在です。

各エイドステーションにはボランティアが配置され、ランナーに補給食やドリンクを迅速に提供する役割を担っています。

さらに、コースの要所には誘導スタッフが立ち、ランナーの安全を確保しながらスムーズなレース運営をサポートしています。

また、地元の中学生や高校生がボランティアとして参加することも多く、温かい声援と共にランナーを励ます光景が見られます。

特に「げんなり坂」などの難所では、応援の力がランナーのモチベーション維持に大きく貢献します。

過去の大会では、「坂の途中で応援の子どもたちとハイタッチをしたら、気持ちが切り替わり最後まで走り切れた」というランナーの声もあります。

また、「沿道で地元の方が手作りの応援ボードを掲げてくれて、気持ちが折れそうなときに救われた」といった体験談もあり、ボランティアや地元住民の支えが大きな力となっています。

さらに、医療スタッフも待機しており、万が一の体調不良やケガに備えて迅速な対応が可能です。

大会中は救護所が数カ所に設置され、必要に応じて休憩を取ることもできます。

このような手厚いサポート体制により、初心者からベテランランナーまで安心してレースに臨むことができます。

写真撮影サービスや大会の記録映像について

キンメマラソンでは、公式の写真撮影サービスが提供されており、レース中の走る姿やゴールシーンを記録することができます。

複数のカメラマンがコース内の要所に配置されており、ランナーの表情やレースの臨場感を捉えた写真を撮影します。

大会終了後には、公式サイトや専用の写真販売サービスを通じて自分の写真を確認・購入することが可能です。

また、一部の大会ではフィニッシュラインでのゴールシーンを映像として記録し、記念動画を提供するサービスもあります。

さらに、ドローンを活用した空撮映像や地元メディアによるレースダイジェスト映像が公開されることもあり、ランナーだけでなく応援する家族や友人もレースの雰囲気を楽しむことができます。

これらの映像は、大会公式サイトやYouTubeチャンネル、地元テレビ局の特集番組などで視聴可能です。

特に、ゴールシーンや難所の様子が収められた映像は、来年以降のランナーにとっても貴重な参考資料となります。

このような記録サービスは、ランナーにとって貴重な思い出となるだけでなく、来年以降の参加を検討するランナーへの良い情報提供にもつながります。

過去の参加者の体験談とブログレビュー

キンメマラソンは、その過酷なコースとユニークなエイド食で多くのランナーに印象を残しており、過去の参加者の体験談やブログレビューも豊富にあります。

特に、SNSやランニング系のブログでは、実際に走った人たちがコースの難易度や攻略法について詳しく語っています。

例えば、「げんなり坂の勾配が想像以上で、途中で歩かざるを得なかった」というコメントや、「エイドの金目鯛おにぎりが最高に美味しく、疲れが吹き飛んだ」といった感想がよく見られます。

また、「アップダウンがきついが、景色が最高でモチベーションが保てた」という意見もあり、レースの厳しさと楽しさの両方が伝わってきます。

こうしたレビューは、これから参加を考えているランナーにとって貴重な情報源となります。

特に、過去のランナーがどのような準備をしたのか、どの区間でペース配分を調整したのかなどの情報は、実際のレース運びの参考になるでしょう。

例えば、「スタート直後は抑えめに走り、げんなり坂の手前でエネルギージェルを補給するのが効果的だった」というアドバイスや、「15km地点のエイドでしっかり水分補給をしてから後半のアップダウンに備えた」といった具体的な戦略が紹介されています。

これらの実体験を活かせば、初参加のランナーも効果的にレースを進めることができるでしょう。

口コミで見る「走りやすさ」と「過酷さ」

キンメマラソンの口コミを分析すると、「走りやすさ」と「過酷さ」の両面が評価されています。

コース自体は美しい海岸線や自然に囲まれたルートが多く、「景色が素晴らしく、楽しみながら走れる」という意見が目立ちます。

特に、天候が良い日は伊豆の青い海を眺めながら走れるため、絶景ランを楽しめる大会として評価されています。

一方で、「坂がとにかくきつい」「後半のアップダウンが体力を奪う」といった過酷さを指摘する声も少なくありません。

特に「げんなり坂」は、初心者にとっては難関となることが多く、「ここで歩かずに走り切るのは至難の業」というコメントもあります。

これらの口コミを総合すると、走る環境としては魅力的である一方で、事前のトレーニングや戦略的な走り方が求められるレースであることが分かります。

キンメマラソンのTシャツや完走証の魅力

キンメマラソンでは、参加者に記念Tシャツや完走証が贈られます。

毎年デザインが変わるTシャツは、地元のアーティストが手掛けることもあり、コレクターアイテムとして人気があります。

また、完走証には記録だけでなく、ゴール時の写真や個別メッセージが印刷されることもあり、思い出に残る工夫が施されています。

完走証は大会終了後、会場で即時発行されるほか、大会公式サイトからデジタル完走証をダウンロードできる場合もあります。

さらに、一部の大会では、名前やタイムのほかに、カスタマイズメッセージを入れられるサービスが提供されることもあり、参加者にとって特別な記念品となります。

特に初参加のランナーにとっては、達成感を味わう大切なアイテムとなるでしょう。

キンメマラソンの難易度:エントリー情報・宿泊

キンメマラソンは、単なるマラソン大会ではなく、伊豆の美しい自然や温泉地としての魅力を存分に楽しめるイベントです。

エントリー方法や交通アクセス、宿泊施設の選び方を事前にしっかりと把握しておくことで、レース当日をスムーズに迎えられるだけでなく、充実したマラソン体験を得ることができます。

本記事では、エントリーの流れや参加費用の詳細、交通規制や駐車場情報、さらにはおすすめの宿泊施設や大会オリジナルグッズの魅力まで、キンメマラソンを最大限楽しむためのポイントを詳しく解説します。

ぜひ、最後までご覧ください。

エントリー方法と参加費用の詳細

キンメマラソンへのエントリーは、公式サイトやマラソンエントリーサイトを通じて行うことができます。

エントリー開始時期は例年1月頃で、定員に達し次第締め切られるため、早めの申し込みが推奨されます。

申し込みは先着順となるため、特に人気のあるカテゴリーは早期に定員に達する可能性があります。

参加費用はカテゴリーによって異なります。

例えば、フルマラソンは○○円、ハーフマラソンは○○円、10kmの部は○○円となっており、料金には参加賞やエイドステーションの利用料などが含まれています。

また、エントリー時にはTシャツサイズの選択や、追加オプションとして記念品の購入が可能な場合もあります。

支払い方法はクレジットカード決済やコンビニ払いが一般的ですが、期限が設定されているため、エントリー後の手続きを忘れないよう注意が必要です。

キャンセルポリシーについても事前に確認しておきましょう。

エントリー完了後は、事前送付されるゼッケンや大会案内をチェックし、当日に向けた準備を進めてください。

交通規制や駐車場情報をチェック

キンメマラソン開催当日は、大会運営のため周辺道路で交通規制が実施されます。

規制時間はスタート前後の数時間に及ぶことが多く、エントリー時に発表される交通規制マップを確認しておくことが重要です。

また、駐車場についても事前予約が必要な場合があります。

大会公式サイトでは、指定駐車場の位置や利用時間が案内されるため、公共交通機関の利用が難しい方は早めの手続きを行いましょう。

特に、大会当日は多くのランナーが集まるため、周辺の駐車場は早い時間に満車になることが予想されます。

遠方から参加する場合、最寄り駅からのシャトルバスの有無も確認しておくと安心です。

大会当日は、伊豆稲取駅から会場までの無料シャトルバスが運行されることが多く、乗車場所や運行時間は公式サイトで事前に発表されます。

シャトルバスは先着順で利用可能な場合があるため、早めの到着を心掛けるとよいでしょう。

事前にアクセス手段を計画し、スムーズに会場へ到着できるよう準備を進めましょう。

宿泊施設の選び方とおすすめスポット

キンメマラソンの開催地である伊豆稲取周辺には、さまざまな宿泊施設があります。

大会前日や当日に宿泊を検討している場合、会場に近いエリアの宿を早めに確保することが重要です。

宿泊施設には、温泉旅館やビジネスホテル、民宿などがあります。

特に温泉付きの宿は、レース前後のリラックスに最適で、多くのランナーに人気があります。

また、マラソン参加者向けの特別プランを用意している宿もあるため、宿泊予約時に確認するとお得なサービスが受けられる場合があります。

おすすめの宿泊エリアとしては、伊豆稲取駅周辺や、少し足を延ばした下田・熱川エリアも選択肢に入ります。

これらのエリアでは、観光も楽しみながらマラソンの準備ができるため、家族連れの参加者にも適しています。

参加賞や大会オリジナルグッズについて

キンメマラソンでは、参加者全員に参加賞が用意されています。

毎年デザインが変わる大会Tシャツは、ランナーの記念品として人気があり、地元のアーティストが手掛けるデザインも見どころの一つです。

その他にも、大会オリジナルグッズとしてタオルやエコバッグ、ステッカーなどが販売されることがあり、記念に購入するランナーも多くいます。

過去には金目鯛をモチーフにしたユニークなデザインのグッズも登場し、大会ならではの楽しみの一つとなっています。

また、完走者には特別な完走メダルや完走証が贈られます。

メダルは毎年デザインが異なり、金目鯛をモチーフにしたユニークな形状が特徴です。

ゴールド仕上げや、伊豆の海をイメージしたブルーのカラーリングが施されることもあります。

一部の大会では、ゴール直後に完走証を受け取ることができるほか、大会後に公式サイトからデジタル完走証をダウンロードできるサービスも提供されています。

結果はどこで確認できる

キンメマラソンのレース結果は、大会公式サイトやランニングエントリーサイトを通じて確認できます。

通常、レース終了後数時間以内に速報が公開され、その後正式なリザルトが掲載されます。

また、一部の大会では、フィニッシュラインの映像を後日オンラインで配信するサービスを提供しており、自分のゴールシーンを振り返ることが可能です。

映像は大会公式サイトやYouTubeの公式チャンネルで公開されることが多く、視聴には事前登録が必要な場合もあります。

さらに、一部の大会では専用アプリを通じて個別のゴール映像をダウンロードできるサービスも提供されており、ランナーが自分の記録を保存しやすい仕組みになっています。

公式記録とは別に、個人のタイムを管理できるアプリと連携している大会もあるため、事前に活用方法をチェックしておくと便利です。

さらに、SNSではランナー同士が記録を共有したり、完走の喜びを分かち合う場として活用されています。

大会公式SNSアカウント(Twitter、Instagram、Facebook)では、最新情報や過去の投稿が確認でき、大会の雰囲気を事前に知ることができます。

大会ハッシュタグを利用すると、他の参加者の感想やレースの様子を知ることができるため、次回のエントリーを考える際の参考にもなるでしょう。

特に、過去の投稿ではエイドの補給食や完走メダルの実物写真が多く共有されており、参加者のリアルな体験を知ることができます。

【まとめ】キンメマラソンの難易度を総括

キンメマラソンは、その名の通り「金目鯛」をモチーフにしたユニークな大会でありながら、実際には非常に難易度の高いコース設定が特徴です。

特にアップダウンの激しい「げんなり坂」を乗り越えるには、事前の入念な準備が欠かせません。

しかし、厳しいコースを走りきった後の達成感は格別で、参加者からは「大変だけどまた挑戦したい!」という声も多く聞かれます。

この記事では、キンメマラソンの難易度、コースの特徴、完走のためのトレーニング方法、参加者の口コミなどを詳しく紹介しました。

エントリーを検討している方は、この記事を参考にして、自分に合った準備を進めてみてください。

キンメマラソンは、単なるレースではなく、自分の限界に挑戦できる特別なイベントです。

挑戦を決めた方は、しっかりとしたトレーニングと準備を行い、最高のレース体験を楽しんでください!