長野マラソンの難易度や完走率などは気にする方が多いですね。

フルマラソンは人生で一度は挑戦してみたいスポーツのひとつ。

日本全国には数多くのマラソン大会がありますが、その中でも「長野マラソン」は、美しい自然とオリンピックの歴史が感じられる魅力的な大会として知られています。

しかし、長野マラソンの制限時間は5時間と比較的厳しく、初心者ランナーにとっては「難易度が高いのでは?」と不安を感じるかもしれません。

実際にどのようなコースが待ち受けているのか、完走のために必要な走力や戦略はどのようなものかを知ることは、エントリー前に欠かせません。

この記事では、長野マラソンの難易度を徹底解説し、初心者でも完走できるのか、どんな対策をすればよいのかを詳しく紹介します。

コースの特徴や関門時間、攻略法に加え、エントリー方法や宿泊・アクセス情報、さらには実際の参加者のレビューも交えて解説。

これを読めば、長野マラソンへの挑戦がぐっと身近に感じられるはずです。

長野マラソンの難易度とは?初心者でも完走できる?

長野マラソンは、美しい景観と歴史的な名所を巡る魅力的な大会ですが、その一方で制限時間が5時間と厳しく設定されているため、完走の難易度が気になる方も多いでしょう。

一般的なフルマラソンの制限時間は6時間前後が主流であり、例えば東京マラソンは7時間、大阪マラソンは6時間と設定されています。

これに対し、長野マラソンは1時間以上短いため、特に初心者ランナーにとってはハードルが高い大会といえます。

特にフルマラソン初心者や、普段はハーフマラソンまでしか走らないランナーにとって、長野マラソンのコース特性や関門時間を理解することは、完走を目指す上で非常に重要です。

本記事では、長野マラソンの基本情報やコースの特徴、完走に向けたポイントを詳しく解説します。

初心者でも完走できるのか、どのような準備が必要なのかを具体的に紹介しますので、大会に挑戦するか迷っている方や、攻略法を知りたい方はぜひ参考にしてください。

長野マラソンの基本情報と特徴

長野マラソンは、1998年の長野冬季オリンピックを記念して開催されるフルマラソン大会です。

毎年4月に長野県長野市で開催され、国内外の多くのランナーが参加します。

コースは長野市内の主要な観光地を巡り、長野オリンピックスタジアムでフィニッシュする設定になっています。

この大会の最大の特徴は、制限時間が5時間と比較的厳しいことです。

一般的なフルマラソンの制限時間は6時間前後であるため、長野マラソンは初心者にとってハードルが高い大会といえます。

さらに、関門の時間設定も厳しく、ペースを維持しなければ途中でリタイアを余儀なくされる可能性があります。

また、コースには大きな高低差は少ないものの、30km地点に「ふたこぶラクダ」と呼ばれるアップダウンがあり、ここで多くのランナーが体力を奪われます。

この区間は2つの連続する坂が特徴で、それぞれの高低差は約10m程度ですが、緩やかな上りが続くため疲労が蓄積しやすいポイントです。

特に35km付近でのペース維持が難しくなるため、事前に坂道対策を意識したトレーニングが重要です。

加えて、春先の長野は天候が変わりやすく、朝の冷え込みと昼間の気温上昇の差が大きいため、適切な服装の準備が求められます。

長野マラソンが人気の理由とは?

長野マラソンは、制限時間が厳しいにもかかわらず、毎年多くのランナーがエントリーし、人気の大会となっています。

その理由の一つとして、沿道の応援の温かさが挙げられます。

長野市内の主要観光地を巡るコース設定のため、多くの市民が応援に駆けつけ、大会全体が一体感のある雰囲気に包まれます。

また、過去にオリンピックの舞台となったエリアを走ることができる点も魅力の一つです。

エムウェーブではスピードスケート競技が開催され、ホワイトリングはアイスホッケーの会場として使用されました。

これらの施設を間近にしながら走ることで、オリンピックの歴史を感じることができます。

さらに、善光寺や市内の歴史的な街並みも楽しめるため、景観の変化が豊かで飽きることのないコース設定となっています。

さらに、運営のスムーズさや補給の充実も人気の要因です。

エイドステーションではスポーツドリンクやバナナ、エネルギーゼリーが提供されるほか、一部のポイントではご当地グルメが用意されることもあります。

加えて、完走者にはオリジナルのフィニッシャーメダルやタオルが贈呈されるため、達成感をより深く味わうことができます。

長野マラソンのフィニッシャーメダルは、長野県の自然やオリンピックの歴史を反映したデザインが特徴で、毎年異なるデザインが採用されています。

特に、長野の名所や大会のシンボルが刻まれたメダルは、ランナーにとって特別な記念品となります。

また、タオルも地元の伝統や文化を取り入れたデザインが多く、完走者にとって嬉しい贈り物となっています。

長野マラソンの参加資格と定員割れの噂

長野マラソンには、一般の部門と視覚障がい者の部門があり、いずれも大会当日に満18歳以上であればエントリー可能です。

特別な参加基準は設けられていないため、フルマラソンの経験がないランナーでも参加できます。

ただし、制限時間が5時間と厳しいため、初心者ランナーは事前に十分なトレーニングが必要です。

エントリー方式は先着順で、例年申し込み開始から30分から1時間程度で定員に達することが多いです。

特に人気の高い年では、エントリー開始後20分以内に締め切られることもあり、事前の準備が重要です。

しかし、一部の年では定員に達しないケースもあり、特に天候や他の人気大会との日程が重なる年は、定員割れが発生することもあります。

そのため、確実に出場したい場合は、エントリー開始直後に申し込むことをおすすめします。

また、長野マラソンは大会運営の安定性が評価されており、定員割れが起こった年でも大会の規模縮小や中止といった措置は取られていません。

そのため、今後も安定した大会運営が期待され、参加を希望するランナーにとって安心できる大会といえるでしょう。

長野マラソンの難易度をコースや完走率で徹底解説

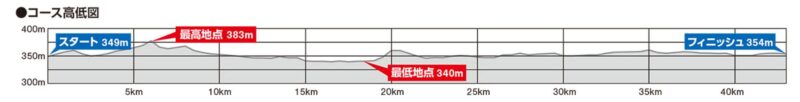

長野マラソンは、コース全体の標高差が比較的小さいものの、細かなアップダウンが点在しており、決して楽な大会ではありません。

例えば、スタート地点の長野運動公園(標高約360m)から善光寺前(最高地点383m)までは緩やかな上り坂が続き、その後の区間では平坦な道が多くなるものの、30km地点の「ふたこぶラクダ」と呼ばれる連続するアップダウンが体力を奪います。

さらに、堤防道路区間では風の影響を受けやすく、ペース維持が困難になることもあります。

こうした要因により、制限時間5時間の中で完走を目指すには、戦略的な走り方が求められます。

特に制限時間が5時間と厳しく設定されており、一定のペースを維持できなければ完走することは難しくなります。

そのため、完走を目指すランナーにとっては、事前にしっかりとした準備が求められます。

この記事では、長野マラソンのコースの特徴や完走率のデータをもとに、その難易度を詳しく解説します。

また、初心者ランナーが完走を目指すためのポイントや、他の大会との比較についても紹介します。

自分にとって挑戦しやすい大会なのかを見極め、効果的な対策を立てるための参考にしてください。

コース概略

長野マラソンのコースは、長野市内の主要な観光地を巡りながら走るルートが設定されています。

スタート地点は長野運動公園で、善光寺やエムウェーブ、ホワイトリングなどのオリンピック会場を通過しながら進みます。

フィニッシュ地点は長野オリンピックスタジアムとなっており、ゴールの達成感を味わえる構成になっています。

このコースは比較的フラットに見えますが、実際には細かなアップダウンが点在しています。

特に30km地点の「ふたこぶラクダ」と呼ばれる起伏が最大の難所とされ、ここでのペース配分が完走に大きく影響します。

この区間は2つの連続する坂で構成されており、それぞれの高低差は約10から15m程度です。

他の坂道と比較すると勾配自体はそれほど急ではありませんが、30kmを過ぎた地点で現れるため、すでに疲労が蓄積した状態での走行を強いられることになります。

そのため、体力を温存しながらペースを調整することが完走の鍵となります。

また、堤防道路を走る区間では、風の影響を受けやすいため注意が必要です。

特に後半にかけての向かい風は、疲労したランナーにとって大きな負担となります。

高低差と起伏の特徴

長野マラソンは、標高差が比較的少ない大会ですが、コース内にはいくつかの上り坂と下り坂が存在します。

スタート地点の長野運動公園は標高約360mに位置し、コース最高地点は善光寺前の大門交差点付近で標高383mとなっています。

ここまではゆるやかな上り坂が続き、最初のペース配分が重要となります。

その後、エムウェーブ周辺や千曲川沿いの堤防道路はほぼフラットな区間ですが、30km地点からの「ふたこぶラクダ」と呼ばれるアップダウンがランナーの足に大きな負担を与えます。

この区間では短い坂が連続し、体力の消耗を防ぐために適切なペース調整が必要です。

また、35km以降は下り基調となりますが、疲労が溜まった状態での下りは足への負担が大きいため、フォームの維持が重要になります。

長野マラソンの難所「ふたこぶラクダ」とは?

「ふたこぶラクダ」は、長野マラソンの最大の難所として知られています。

この区間は30km地点から始まり、2つの連続したアップダウンが特徴です。

それぞれの坂の高低差は約10m程度ですが、緩やかな傾斜が続くため、疲労が蓄積しやすいポイントとなります。

特に2つ目の坂は35km手前で現れ、多くのランナーが足を止めてしまう区間です。

このため、事前に坂道トレーニングを取り入れ、持久力と筋持久力を鍛えておくことが重要です。

また、坂の頂上で勢いをつけて下ることでリズムを崩さずに走ることができるため、戦略的な走り方を意識すると良いでしょう。

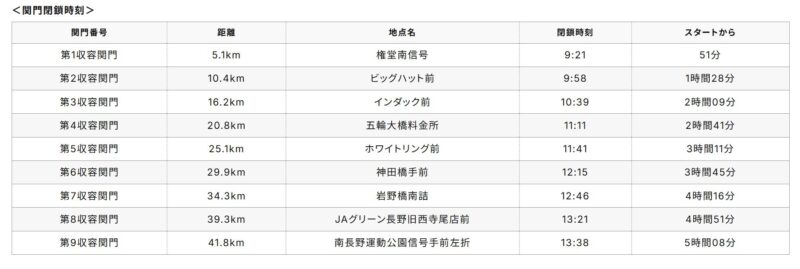

関門時間と制限時間の厳しさ

長野マラソンの制限時間は5時間と、フルマラソンの中では比較的厳しい設定になっています。

関門はコース上に7か所設置されており、一定のペースを維持しなければ完走することはできません。

関門の平均ペースは1kmあたり約7分6秒となっており、これを上回るペースで走らないと関門に引っかかる可能性があります。

特に後半の関門は制限時間に対して余裕が少なく、ペース配分を誤るとリタイアのリスクが高まります。

特に35.2km地点の関門(制限時間4時間19分)と、38.5km地点の関門(制限時間4時間43分)は、余裕が少ないため厳しくなります。

このため、30km以降のペース維持が重要になります。

序盤にオーバーペースにならないよう注意し、エネルギーを温存しながら走ることが完走の鍵となります。

また、関門通過のタイムリミットを事前に確認し、各ポイントでの目標タイムを設定しておくことで、余裕を持ったレース運びが可能となります。

過去の完走率データと完走の目安

長野マラソンの完走率は、例年約85から90%と比較的高い数値を記録しています。

ただし、天候やコンディションによって変動することもあり、特に強風が吹いた年には完走率が低下する傾向があります。

気温の変化や風の影響を考慮し、適切な装備やペース配分を考えることが重要です。

完走を目指すためには、最低でもハーフマラソンを余裕を持って完走できる走力が求められます。

また、30km走を事前に経験し、長距離に耐える体力を身につけておくことで、レース本番でも安定した走りが可能になります。

他の大会と比べたレベル(難易度)の違い

長野マラソンの制限時間5時間という設定は、東京マラソン(7時間)や大阪マラソン(6時間)と比べると厳しく、関門時間の設定も短いため、初心者にはやや難易度が高い大会です。

一方で、アップダウンの多い京都マラソンや神戸マラソンと比較すると、長野マラソンのコース自体は比較的フラットであり、ペース管理がしやすいというメリットもあります。

また、他の都市型マラソンと異なり、堤防道路を走る区間が多いため、風の影響を受けやすい点も特徴的です。

特に25km地点から35km地点にかけての堤防道路区間は、遮るものが少ないため、向かい風が発生しやすくなっています。

過去の大会では、強風によりペースが大きく乱れたケースもあり、特に2018年大会では一部のランナーが強風の影響で関門を通過できなかったという事例もあります。

そのため、集団走行を活用したり、適切なペース配分を意識することで、風の影響を最小限に抑える工夫が求められます。

特に30km以降の体力配分を意識し、適切なペースで走ることが完走の鍵となります。

日本で最も過酷なマラソンと比較すると?

日本国内には、長野マラソンよりもさらに過酷なレースがいくつか存在します。

例えば、富士登山競走や飛騨高山ウルトラマラソンは、標高差が大きく、過酷なコース設定となっています。

また、サロマ湖100kmウルトラマラソンのような超長距離レースと比べると、長野マラソンは制限時間こそ厳しいものの、コースの高低差自体はそこまで大きくありません。

そのため、しっかりと準備をすれば初心者でも完走を目指すことが可能です。

具体的には、長時間のランニングに慣れるための30km走を事前に経験し、持久力を高めておくことが重要です。

また、坂道対策としてアップダウンの多いコースでのトレーニングを取り入れると、本番での負担を軽減できます。

さらに、当日の天候や気温の変化に対応するため、適切なウェアや補給計画を事前に考えておくことも完走の鍵となります。

ただし、関門時間が厳しいため、計画的なペース配分と十分な事前トレーニングが必要となります。

長野マラソンの難易度と攻略法:ペース配分とおすすめ戦略

長野マラソンは制限時間が5時間と厳しめに設定されているため、完走するためにはペース配分とレース戦略が非常に重要になります。

一般的なフルマラソンの制限時間は6時間前後ですが、例えば東京マラソンは7時間、大阪マラソンは6時間と設定されており、それらと比較すると長野マラソンは1時間以上短いため、特に初心者にとっては厳しいレースといえます。

序盤から無理にスピードを上げると後半の難所で失速しやすくなり、特に30km以降のアップダウンを乗り越えるためには適切なエネルギー管理が欠かせません。

本記事では、スタートからゴールまでの各区間での走り方、ペースの維持方法、エネルギー補給のタイミング、天候を考慮した準備など、長野マラソンを攻略するための具体的な戦略を解説します。

自身のレベルに合ったペース設定を理解し、効率的なレース運びを実現するための参考にしてください。

スタートから10kmのポイント

長野マラソンの序盤は、比較的フラットなコースが続くため、オーバーペースになりがちです。

しかし、スタート直後の混雑や善光寺前の緩やかな上り坂を考慮し、無理のないペースで走ることが重要です。

特に最初の5kmは、呼吸を整えながら自分のペースを見極め、後半に備える意識を持つことが完走の鍵となります。

また、10km地点までの間にある給水所では、水分補給を適切に行うことが推奨されます。

長野マラソンでは、約5kmごとに給水所が設置されており、序盤では3km地点と8km地点に給水ポイントがあります。

4月開催で気温が上昇することもあるため、脱水症状を防ぐためにこまめな水分補給が必要です。

エネルギー補給としては、スタート前に適量の糖分を摂取するだけでなく、給水所で提供されるスポーツドリンクやエネルギージェルを活用することも効果的です。

後半のエネルギー切れを防ぐために、序盤から計画的に補給を行いましょう。

中盤のペース維持とエネルギー補給

10kmを過ぎると、コースは比較的平坦な堤防道路に入ります。

この区間は風の影響を受けやすいため、無理なペースアップは避け、一定のリズムで走ることが求められます。

20km地点までは無理にスピードを上げず、安定したペースを維持しながらエネルギー消費を抑えることが完走につながります。

また、ハーフ地点(21.1km)を過ぎた後は、エネルギー補給が重要になります。

大会側が提供する補給食を活用しつつ、消化の良いエネルギージェルやスポーツドリンクを適宜摂取することで、後半のスタミナ切れを防ぐことが可能です。

特に、バナナやエネルギーバーは吸収が速く、持続的なエネルギー供給に役立ちます。

エネルギーの消費が激しくなる30km地点に備え、ハーフ地点以降の補給を計画的に行うことが重要です。

終盤の坂道対策とラストスパートのコツ

長野マラソンの終盤で最大の難所となるのが、30km地点から始まる「ふたこぶラクダ」と呼ばれるアップダウン区間です。

この区間では、短い坂が連続し、疲労が蓄積した状態での走行が求められるため、無理にペースを上げず、一定のリズムで走ることが重要になります。

特に、35km地点の坂を越えた後は、体力の残量を見極めながら、徐々にスパートをかけるタイミングを探る必要があります。

最適なスパート開始地点は残り2km地点とされており、ここから徐々にペースを上げ、最後の1kmで最大限の力を発揮するのが理想的です。

残り3km地点からは下り基調となるため、ここでスピードを上げることができるよう、エネルギーを温存しておくことが完走の鍵となります。

レース当日の気温と気象条件を考慮した準備

長野マラソンは4月開催であるため、気温が10℃前後から20℃近くまで上昇する可能性があります。

特に朝のスタート時は寒く感じることがありますが、走り始めると体温が上がるため、ウェアの選択が重要になります。

基本的には、速乾性の高いTシャツやランニングタイツを選び、寒さ対策としてアームウォーマーを活用すると良いでしょう。

また、堤防道路区間では風が強くなる可能性があるため、ウインドブレーカーを着用するか、走行中に邪魔にならないようコンパクトに収納できる装備を持参するのが理想的です。

さらに、紫外線対策としてサングラスや帽子を活用し、体力消耗を防ぐ工夫をすると、より快適にレースを進めることができます。

結果はどこで確認できる?

長野マラソンの公式結果は、大会当日に公式サイトで速報が公開されます。

速報はレース終了後すぐに更新されることが多く、通常は14時頃までには確認できるようになります。

レース終了後、各ランナーの記録は専用のリザルトページで確認でき、ゼッケン番号や氏名を入力することで自分の正式タイムや区間ごとの通過タイムを調べることが可能です。

また、大会の完走証はオンラインでダウンロードできる場合があり、印刷して記念として残すこともできます。

さらに、公式サイト以外にも、ランニング関連のポータルサイトやSNS上で、参加者が自身の記録やレースの感想を共有することが多いため、他のランナーの結果を知ることで今後のレース戦略の参考にすることができます。

長野マラソンの難易度:エントリーとアクセスにレビュー

長野マラソンは全国的にも人気の高い大会の一つであり、参加を希望するランナーが多いため、エントリー競争が激しくなっています。

さらに、大会当日は長野市内の交通規制や混雑が予想されるため、スムーズな移動計画が重要です。

この記事では、エントリー方法や倍率の実態、宿泊やアクセスのポイント、当日の移動手段に関する詳細を解説します。

また、過去の参加者のレビューや初心者ランナーの体験談を紹介し、長野マラソンに初めて参加する方が安心して大会に臨めるような情報を提供します。

エントリーから当日までの準備をしっかり整え、万全の状態でレースに挑みましょう。

エントリー方法と倍率の実態

長野マラソンのエントリーは先着順で行われ、毎年非常に短時間で定員に達することが多いため、スムーズな申し込みが重要です。

例えば、2023年大会ではエントリー開始から約25分で定員に達し、2022年は30分以内に枠が埋まりました。

そのため、事前にRUNNETなどのエントリーサイトに登録し、必要な情報をあらかじめ入力しておくとスムーズに申し込めます。

定員は約10,000人とされていますが、エントリー開始後わずか30分で枠が埋まることもあります。

そのため、事前にRUNNETなどのエントリーサイトに登録し、必要な情報をあらかじめ入力しておくとスムーズに申し込めます。

また、過去の倍率データを見ると、エントリー開始後の競争率は年々高くなっており、特に好天が予想される年や他の主要レースと日程が被らない場合、応募が殺到する傾向があります。

そのため、エントリー開始直後にアクセスし、迅速に申し込むことが求められます。

宿泊・アクセス・駐車場の手配と交通規制

長野マラソンのスタート地点は長野運動公園で、フィニッシュは長野オリンピックスタジアムとなっています。

大会当日は混雑が予想されるため、前泊を推奨します。

宿泊先としては、長野駅周辺が便利ですが、大会に合わせて予約が埋まりやすいため、早めの手配が必要です。

アクセス方法としては、新幹線を利用する場合、東京から長野まで約90分で到着し、長野駅からはシャトルバスが運行されます。

シャトルバスは大会当日の早朝5:30頃から運行開始し、約10~15分間隔で発車します。

長野駅からスタート地点まではおよそ20分の移動時間がかかります。

車でのアクセスも可能ですが、会場周辺には駐車場が少なく、事前予約制のパーキングも限られています。

そのため、公共交通機関を活用するのが賢明です。

当日のシャトルバス情報と移動の注意点

大会当日は、長野駅からスタート地点までシャトルバスが運行されます。

運行時間は早朝5:30頃からスタート時間まで随時運行されるため、余裕をもって移動することが推奨されます。

また、フィニッシュ地点の長野オリンピックスタジアムからも、長野駅までのシャトルバスが運行されます。

移動に際しての注意点として、シャトルバスは混雑することが予想されるため、早めに乗車することが重要です。

また、スタート地点やフィニッシュ地点には手荷物預かり所が設置されていますが、貴重品は持ち歩くなどの対策が必要です。

実際に参加したランナーのレビュー

過去の参加者の声を見ると、「沿道の応援が熱く、走っていて気持ちが良い」といったポジティブな意見が多く見られます。

例えば、2023年大会に参加したランナーの一人は「善光寺の前を通るときの歓声が大きく、疲れが吹き飛んだ」と振り返っています。

また、フィニッシュ直前では「名前を呼んで応援してくれる方がいて、最後の力を振り絞れた」といった感想もあります。

特に、善光寺周辺やフィニッシュ直前の応援は力になるという声が多く、長野市全体がランナーを歓迎する雰囲気に包まれています。

一方で、「関門時間が厳しく、ペース管理が重要」「スタート直後の混雑が解消するまで時間がかかる」などの意見もあります。

制限時間5時間という条件のもと、適切なペースで走ることが完走のカギとなるでしょう。

長野マラソンの良かった点・改善点

良かった点としては、運営のスムーズさやエイドステーションの充実度が挙げられます。

給水ポイントが適切に配置されており、エネルギー補給も十分に行えるため、多くのランナーが快適に走ることができたと評価しています。

一方で、改善点としては、「スタート直後の混雑が激しい」「堤防道路の風が強く、思った以上に体力を消耗する」などの意見が見られます。

特に風の影響を受けるのは25kmから35km地点にかけての堤防道路区間で、遮るものが少ないため強風が吹きやすいのが特徴です。

過去の大会では、この区間で風速5から7m/sの向かい風が発生し、多くのランナーがペースダウンを余儀なくされたこともあります。

そのため、集団走行を活用して風の抵抗を減らすなどの対策を意識することが必要です。

初心者ランナーの体験談

初心者ランナーの体験談としては、「制限時間5時間が厳しく感じたが、沿道の応援が支えになった」「30km地点のふたこぶラクダでペースが落ちたが、事前の坂道トレーニングが役立った」などの声があります。

特に、初めてのフルマラソンとして参加したランナーにとって、30km以降のアップダウンや関門時間の厳しさは大きな課題となるようです。

特に、30km地点を過ぎると「ふたこぶラクダ」と呼ばれるアップダウンが待ち受けており、最初の坂は約10m、次の坂は約15mの高低差があります。

この区間ではすでに疲労が蓄積しているため、ペースを維持するのが難しくなるポイントです。

そのため、初心者が完走を目指す場合は、十分な持久力トレーニングと、レース当日のエネルギー補給戦略をしっかりと考えることが重要です。

そのため、初心者が完走を目指す場合は、十分な持久力トレーニングと、レース当日のエネルギー補給戦略をしっかりと考えることが重要です。

【まとめ】長野マラソンの難易度を総括

長野マラソンは、美しい景色と充実した大会運営で多くのランナーに支持されている人気のフルマラソンです。

しかし、制限時間5時間というルールや、30km以降に待ち受けるアップダウンのある難所など、決して楽なコースではありません。

そのため、長野マラソンを完走するためには、事前のトレーニングやコースの理解、適切なペース配分が重要になります。

本記事では、コースの特徴や難所、関門時間、攻略法、エントリー情報、そして実際の参加者の体験談まで詳しく解説しました。

長野マラソンに挑戦しようと考えている方は、しっかりと準備をして臨むことで、達成感のあるランを楽しむことができるでしょう。

「長野マラソンは難しい」と感じるかもしれませんが、適切な練習と準備をすれば完走は決して不可能ではありません。

本記事を参考にして、ぜひ長野マラソンに挑戦し、充実したランニング体験を楽しんでください!