野辺山ウルトラマラソンの難易度や完走率は要チェックです。

ウルトラマラソンに挑戦しようと考えたとき、「どの大会が最も過酷なのか?」と気になる方も多いでしょう。

その中でも、国内屈指の難関レースとして知られるのが「野辺山ウルトラマラソン」です。

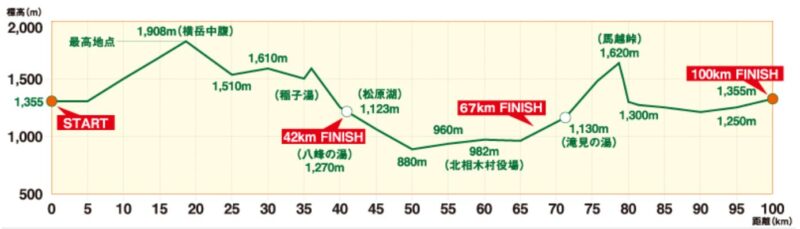

標高1,300mのスタート地点から始まり、累積標高差は2,000m以上。

険しい山道、終盤に待ち受ける激坂、そして時間との戦い。

まさに精神力と体力の限界に挑むレースです。

では、この野辺山ウルトラマラソンは実際にどれほどの難易度なのでしょうか?また、完走するためにはどのような準備が必要なのか?本記事では、コースの特徴や完走率、他のウルトラマラソンとの比較、攻略法について詳しく解説します。

エイドや制限時間や関門に気温なども知っておきましょう。

これから野辺山に挑戦する方にとって、有益な情報をお届けします。

野辺山ウルトラマラソンの難易度と完走率を徹底解説

過酷なウルトラマラソンの中でも、野辺山ウルトラマラソンは特に厳しいコースと条件を誇ります。

累積標高2,000m以上、制限時間14時間という厳しい条件の中で、完走率は他の大会と比較しても低く、まさに挑戦者向けのレースです。

しかし、その分完走したときの達成感は格別で、多くのランナーがこのレースに魅了されています。

本記事では、野辺山ウルトラマラソンの難易度や完走率について詳しく解説し、挑戦する際に知っておくべきポイントを紹介します。

コースの特徴や関門の厳しさ、トレーニングのコツまで、これから参加を考えている方に役立つ情報をお届けします。

野辺山ウルトラマラソンとは?大会の基本情報

野辺山ウルトラマラソンは、日本有数の厳しいウルトラマラソンとして知られています。

その理由は、標高1,345mの野辺山高原をスタート地点とし、累積標高2,000m以上に及ぶ険しいコースにあります。

例年5月に開催され、長野県南佐久郡南牧村の山岳地帯を走るこの大会は、100km、71km、42kmの3つの部門に分かれています。

特に100kmの部は、長距離に加え、アップダウンの激しい地形や厳しい関門制限が特徴であり、ランナーの持久力と精神力が試されるレースです。

大会の特徴として、標高1,345mの野辺山高原がスタート地点となり、アップダウンの激しい山岳コースを走ることが挙げられます。

特に後半の登り坂が非常に厳しく、ランナーにとっては試練の連続となるでしょう。

また、5月の野辺山は朝晩の寒暖差が大きく、天候の影響を受けやすいため、事前の対策が不可欠です。

平均気温は約10℃前後ですが、日中は20℃を超えることもあり、朝晩は5℃以下まで冷え込むことがあります。

特に標高が高い地点では気温の変化が激しく、防寒対策と暑さ対策の両方を考慮した準備が求められます。

野辺山ウルトラマラソンの難易度はどれくらい高いのか?

本大会の難易度は、国内の他のウルトラマラソンと比較しても非常に高いレベルにあります。

その理由のひとつが、コース全体を通じた累積標高差の大きさです。

100kmの部では累積標高が2,000m以上に達し、過酷な山道を長時間走る必要があります。

特にレース後半には急勾配の登りが続き、足の負担が大きくなるため、完走するには強靭な脚力と持久力が求められます。

また、制限時間が14時間と設定されており、他のウルトラマラソンと比較しても短い時間内に過酷なコースを走破しなければなりません。

例えば、富士五湖ウルトラマラソン(100km)は制限時間14時間30分、四万十川ウルトラマラソン(100km)は14時間50分と、野辺山よりも若干余裕があります。

厳しい時間設定の中で関門を突破するには、一定のペースを維持し続ける戦略が不可欠です。

加えて、途中には関門が複数設けられており、一定のペースで走り続けなければ時間内にゴールすることは困難です。

初心者やフルマラソン完走経験のないランナーにとっては、挑戦するハードルが高い大会と言えるでしょう。

コースの特徴と高低差

野辺山ウルトラマラソンのコースは、ロードとトレイルの要素を併せ持つ特殊な構成になっています。

スタート直後は比較的走りやすい舗装道路が続きますが、途中から林道や未舗装の山道に入り、足場が不安定な区間を通過することになります。

特に30kmを超えたあたりから傾斜が増し、アップダウンの繰り返しが続くため、脚力の消耗が激しくなります。

最大の難所は、終盤に控える「馬越峠」と「滝見の湯坂」です。

馬越峠は標高約1,700mに達し、短い距離で200m以上の標高差を一気に駆け上がる急勾配が特徴です。

勾配が10%を超える区間もあり、体力を大きく消耗するため、多くのランナーが歩きを取り入れながら進むことになります。

一方、滝見の湯坂は標高1,500m付近に位置し、平均勾配7から9%の上り坂が続く難所です。

特にレース終盤にこの登りが待ち受けているため、疲労が蓄積した状態で最後の力を振り絞らなければなりません。

これらの区間を乗り越えるためには、事前の坂道トレーニングが不可欠です。

特に急勾配の長距離登坂に慣れておくことで、本番でのパフォーマンスを維持しやすくなります。

累積標高と過酷なアップダウン

野辺山ウルトラマラソンの最大の特徴は、その累積標高にあります。

100kmの部では累積標高が約2,000m以上に及び、一般的なウルトラマラソンの中でも高い部類に入ります。

この大きな標高差が、レースの難易度を一層引き上げています。

序盤は比較的なだらかな下り坂が続きますが、30km地点を超えると長い上り坂が始まり、その後もアップダウンが繰り返されます。

特に50km地点以降は登りが厳しくなり、レース終盤にかけて体力の消耗が顕著になります。

このため、累積標高の影響を考慮し、ペース配分やエネルギー補給を戦略的に行うことが求められます。

また、高地特有の気圧の影響で呼吸が苦しくなることもあり、低地でのトレーニングとは異なる対策が必要になります。

特に標高が上がると酸素濃度が低下し、持久力に影響を与えるため、事前に高地トレーニングを取り入れることが有効です。

具体的には、標高の高い山岳地帯でのランニングや、マスクを使用した低酸素トレーニングが推奨されます。

また、呼吸筋を鍛えるためにインスピレーションマスクや深呼吸を意識したトレーニングを行うことで、高地の環境に適応しやすくなります。

これらの対策を取り入れることで、標高変化への適応力を高め、レース本番でも安定したパフォーマンスを維持しやすくなるでしょう。

制限時間と関門の厳しさ

野辺山ウルトラマラソンは、厳しい制限時間と関門設定が特徴です。

100kmの部では制限時間が14時間に設定されており、平均して1kmあたり8分24秒以内のペースを維持する必要があります。

これは平坦なロードレースであれば比較的余裕のあるペースですが、アップダウンの激しい野辺山のコースでは非常に厳しい条件となります。

関門はコース上に複数設けられており、各地点で設定時間内に通過できなかった場合は、レース続行が不可能となります。

特に終盤の関門では制限時間がタイトであり、疲労が蓄積した状態でペースを維持することが求められます。

また、天候の影響を受けやすいため、気温が上昇した場合は脱水症状や熱中症のリスクも高まります。

こうした状況に備え、適切な水分補給や補食を計画的に行うことが重要です。

適切なペース管理と体調管理を徹底することで、制限時間内の完走が可能となるでしょう。

野辺山ウルトラマラソンの完走率は?

| 種目名 | 参加者数 | 出走数 | 出走率 | 完走数 | 完走率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 100km男子 | 1,364 | 1,249 | 91.6% | 711 | 56.9% |

| 100km女子 | 205 | 197 | 96.1% | 97 | 49.2% |

| 68km男子 | 199 | 176 | 88.4% | 108 | 61.4% |

| 68km女子 | 91 | 81 | 89.0% | 55 | 67.9% |

| 42km男子 | 186 | 153 | 82.3% | 124 | 81.0% |

| 42km女子 | 123 | 106 | 86.2% | 82 | 77.4% |

| 合計 | 2,168 | 1,962 | 90.5% | 1,177 | 60.0% |

野辺山ウルトラマラソンは、国内でも屈指の難易度を誇るウルトラマラソンのひとつです。

そのため、完走率も他のウルトラマラソンと比較して低めに推移しています。

特に100kmの部門は累積標高が2,000mを超え、後半に急な登りが続くため、体力の消耗が激しくなります。

特に、終盤に控える馬越峠(標高約1,700m)や滝見の湯坂では、短い距離で100m以上の標高差を駆け上がる区間が続きます。

これらの登坂区間は勾配が10%を超える部分もあり、疲労が蓄積した状態では非常に厳しい試練となります。

加えて、気象条件の影響を受けやすく、完走率の変動が大きいことも特徴です。

過去のデータを分析すると、年間を通じて完走率に一定の傾向が見られます。

気温や天候、レース戦略が完走率に大きな影響を与えているため、これらの要素を理解することで、完走の可能性を高めることができます。

本記事では、過去の完走率データ、部門ごとの完走率、そして天候が完走に与える影響について詳しく解説します。

過去の完走率データ

野辺山ウルトラマラソンの過去の完走率は、気象条件や参加者のレベルによって毎年変動しています。

例えば、直近の大会では100kmの部の完走率が50~60%前後で推移しており、比較的厳しいレースであることがわかります。

68kmの部は100kmに比べて完走率が高めですが、それでも70%前後にとどまる年もあります。

また、2019年の大会では、雨によるコンディションの悪化が影響し、完走率が例年よりも低下しました。

特に林道区間では地面がぬかるみ、足元が滑りやすくなったことで転倒するランナーが続出しました。

また、低体温症のリスクが高まり、体温を維持できずに途中リタイアする選手も多く見られました。

一方、2022年の大会では天候に恵まれ、路面コンディションが良好だったため、完走率が例年よりも高くなった傾向があります。

このように、完走率の変動は天候による影響が大きく、特に雨天時は路面状況と寒暖差の影響を受けやすいことがわかります。

100km・68kmそれぞれの完走率

100kmの部門と68kmの部門では、完走率に大きな違いがあります。

100kmの部門では、例年50~60%の完走率となっており、ウルトラマラソンの中でも難易度が高い部類に入ります。

特にレース終盤の登りが厳しく、多くのランナーが関門の制限時間に間に合わずリタイアするケースも少なくありません。

一方、68kmの部門は比較的制限時間に余裕があり、完走率も70~80%と高めに推移しています。

制限時間は11時間と設定されており、平均して1kmあたり約9分40秒のペースで進む必要があります。

これは、100kmの部門と比べるとやや余裕があるものの、累積標高が大きいため、一定のペースを維持するための戦略が求められます。

また、他のウルトラマラソンと比較すると、例えば富士五湖ウルトラマラソン(71km)の制限時間は12時間30分、四万十川ウルトラマラソン(70km)の制限時間は10時間と、野辺山は中間的な位置づけとなります。

どちらの部門を選択するかは、自身の走力や経験を考慮し、どのレースペースが適切かを見極めることが重要です。

天候や気温が完走率に与える影響

野辺山ウルトラマラソンは標高の高い地域で開催されるため、天候や気温の変化が完走率に大きな影響を与えます。

5月の大会開催時期は、日中の気温が20℃を超えることもありますが、早朝や夜間には5℃以下まで冷え込むこともあります。

この寒暖差による体温調整が難しく、体力の消耗を加速させる要因となります。

また、雨天時にはコースの一部がぬかるみ、特に林道区間や舗装されていない下り坂では足元が滑りやすくなります。

過去の大会では、滝見の湯坂や馬越峠の下りで転倒するランナーが多く見られました。

滑りやすい路面により走行スピードが落ち、制限時間に間に合わないリスクが高まります。

さらに、泥濘がシューズに付着し、足の重さが増すことでペース維持が困難になる場合もあります。

風が強い場合も体温低下を引き起こしやすいため、適切なウェア選びや補給計画が完走の鍵を握ります。

過去の大会でも、天候の影響で完走率が大きく変動しているため、事前に気象条件をチェックし、それに応じた準備を整えることが重要です。

特に装備面では、雨天時にはグリップ力の高いトレイル対応のシューズを選ぶことで、滑りやすい路面での転倒リスクを軽減できます。

また、寒暖差が大きいため、防風・防寒機能を備えたレイヤリングが推奨されます。

早朝や夜間の低温時にはアームウォーマーや手袋、日中の暑さ対策としては速乾性の高いウェアやキャップが有効です。

さらに、気温変化に対応するための補給戦略として、エネルギージェルや電解質ドリンクを適切なタイミングで摂取することが、持久力の維持につながります。

野辺山ウルトラマラソンの難易度と完走率:攻略法とコツ

野辺山ウルトラマラソンは、日本屈指の難易度を誇るウルトラマラソンのひとつです。

完走を目指すためには、適切なトレーニング、装備選び、そして万全の事前準備が不可欠となります。

特に、高低差のある厳しいコースや長時間にわたる持久力の維持、さらには寒暖差の大きい気象条件への対応など、多くの課題をクリアする必要があります。

本記事では、完走のための効果的なトレーニング方法、当日に必要な装備や持ち物、さらには事前の宿泊や車中泊のポイントまで詳しく解説します。

これから挑戦を考えている方や、過去に完走を逃した方にとっても、有益な情報を提供しますので、ぜひ最後までご覧ください。

完走のためのトレーニング方法

野辺山ウルトラマラソンを完走するためには、通常のマラソントレーニングに加え、特化した準備が求められます。

特に累積標高が2,000mを超えるため、坂道トレーニングが不可欠です。

また、長距離を安定したペースで走る持久力向上も重要なポイントとなります。

本節では、具体的なトレーニング方法について解説します。

高低差に対応する坂道トレーニング

野辺山ウルトラマラソンでは、レースの終盤に急勾配の上り坂が続きます。

そのため、上り坂と下り坂の両方に対応したトレーニングが必要です。

上り坂では脚力強化のために、勾配5から10%程度の坂道を利用し、インターバル走を行うのが効果的です。

特に、30秒間の坂道ダッシュを10本程度繰り返すことで、登坂力を向上させることができます。

初心者の場合は、まず5本から始め、週に1回の頻度で徐々に本数を増やしていくと無理なく継続できます。

また、勾配が5%程度の緩やかな坂から取り組み、慣れてきたら勾配7から10%の坂道に挑戦すると効果的です。

下り坂のトレーニングも重要です。

急な下り坂では筋肉への負担が大きく、長時間のレースでは膝へのダメージが蓄積します。

下り坂を利用したトレーニングを取り入れ、フォームの安定性を高めることが完走につながります。

特に、傾斜が強い坂道でのペース走を取り入れると、本番での適応力が向上します。

長距離走の持久力向上

野辺山ウルトラマラソンでは、長時間にわたるペース維持が求められます。

そのため、持久力を高めるためのトレーニングを積むことが重要です。

特に週に1回以上は30km以上の距離を走るロングランを実施し、長時間走ることに慣れる必要があります。

さらに、ペース走やビルドアップ走を組み合わせることで、レース後半でも安定したペースを維持する力が養われます。

例えば、20kmのビルドアップ走を実施する場合、最初の10kmはフルマラソンのペースよりも1kmあたり30秒遅いペースで走り、後半の10kmは5kmごとに5秒ずつペースを上げることで、スタミナを維持しながらスピードアップする力を養うことができます。

週に1回、もしくは隔週で実施すると効果的です。

レース当日の装備と持ち物

野辺山ウルトラマラソンは標高の高いエリアで開催されるため、装備選びが完走に大きく影響します。

特に気温差が激しいため、ウェアの選び方や補給の準備が重要です。

以下では、推奨されるシューズや装備について解説します。

推奨されるシューズとウェア

野辺山ウルトラマラソンでは、舗装路と未舗装の林道の両方を走るため、グリップ力の高いトレイルランニングシューズが適しています。

特に、クッション性と安定性を兼ね備えたモデルを選ぶと、膝や足裏の負担を軽減できます。

ウェアに関しては、寒暖差に対応できるレイヤリングが推奨されます。

朝晩の冷え込みが厳しいため、アームウォーマーやウィンドブレーカーを携帯し、暑い時間帯には速乾性の高いウェアを着用することで体温調整がしやすくなります。

また、日差し対策としてキャップやサングラスの使用も効果的です。

荷物預かりとエイドステーションの活用法

レース中の荷物預かりサービスを活用することで、不要な荷物を持たずに走ることができます。

特に、スタート前に防寒具を預け、レース終了後に回収できるよう準備しておくと便利です。

エイドステーションでは、水分補給や補給食の摂取が可能ですが、自分に合った補給食を持参することも重要です。

エネルギージェルや塩タブレットを事前に準備し、レース中に適切なタイミングで摂取することで、エネルギー切れを防ぐことができます。

一般的には、30~40分ごと、または10~15kmごとにエネルギージェルを摂取するのが理想的です。

また、暑い日のレースでは水分補給と合わせて摂取することで、消化吸収を助け、エネルギーの持続時間を延ばすことができます。

また、エイドで提供される補給食の内容を事前に確認し、必要なものを補充する計画を立てておくと安心です。

事前準備と宿泊・車中泊の選択肢

野辺山ウルトラマラソンは早朝にスタートするため、前泊の宿泊や車中泊の計画が重要になります。

宿泊施設の選び方や車中泊のポイントについて解説します。

宿泊場所のおすすめ

野辺山周辺には、ランナー向けの宿泊施設が多数あります。

大会公式の提携宿泊施設では、朝食の提供や送迎サービスが用意されている場合があり、安心してレースに臨むことができます。

また、温泉付きの宿泊施設を選ぶことで、レース前後のリカバリーをスムーズに行うことが可能です。

特に、野辺山駅周辺や清里エリアには、ランナー向けの宿泊施設が多く、アクセスの良さからも人気があります。

例えば、「八ヶ岳グレイスホテル」はランナー向けのサービスが充実しており、早朝の朝食対応や送迎サービスが利用できます。

また、「ロッジ野辺山」はアットホームな雰囲気で、リーズナブルな価格設定が魅力です。

さらに、「清里高原ホテル」は温泉設備が整っており、レース後の疲労回復に最適です。

宿泊先の選択肢は豊富ですが、予約は早めに行うことをおすすめします。

車中泊のポイントと注意点

車中泊を選択するランナーも多く、駐車場の確保や快適に過ごすための準備が必要です。

野辺山ウルトラマラソンでは、大会公式駐車場が設けられているため、事前に申請を行い、指定の駐車場を確保すると安心です。

ただし、大会公式駐車場での車中泊はできないので注意してください。

車中泊をする場合、防寒対策が重要です。

標高が高いため、夜間は冷え込みが厳しくなることがあり、寝袋や毛布を準備して体温を保つことが必要です。

また、快適な睡眠を確保するために、車内の換気やリクライニングシートの調整を行い、体への負担を軽減しましょう。

さらに、当日の朝は混雑が予想されるため、スタート時間の2時間前には準備を終え、ウォーミングアップを行う余裕を持つことが重要です。

ウォーミングアップとしては、まず5から10分間の軽いジョギングを行い、体を温めることが推奨されます。

その後、ダイナミックストレッチ(動的ストレッチ)を取り入れ、関節の可動域を広げることで、怪我のリスクを減らしつつスムーズに走り出せる準備を整えます。

特に、股関節やふくらはぎを重点的にほぐすストレッチを行うと、登坂時のパフォーマンス向上につながります。

野辺山ウルトラマラソンの難易度と完走率:エントリー情報と大会当日の流れ

野辺山ウルトラマラソンは、標高の高い厳しいコースを走る挑戦的なレースです。

エントリー方法や当日の流れを把握することで、スムーズに準備を進めることができます。

本記事では、エントリー手順やスケジュール、交通規制、レース当日の注意点などを詳しく解説します。

また、大会当日は多くのランナーが参加するため、混雑が予想されます。

駐車場の確保や公共交通機関の利用、受付のタイミングなどをしっかりと計画し、レース本番に集中できるよう備えましょう。

完走を目指すための準備を整え、最高のパフォーマンスを発揮するための情報をお届けします。

エントリー方法とスケジュール

野辺山ウルトラマラソンに参加するためには、事前のエントリーが必要です。

エントリーは公式サイトを通じて行われ、例年1月頃から募集が開始されます。

定員に達し次第締め切られるため、早めの申し込みが推奨されます。

エントリーの流れは、まず公式サイトで必要情報を入力し、エントリー費を支払うことで完了します。

100kmの部門は18,000円、68kmは15,000円、42kmは12,000円と設定されています。

支払い方法はクレジットカードやコンビニ決済が利用できるため、申し込み手続きは比較的簡単です。

また、エントリー後は大会1週間前までに参加者向けの案内が送付され、当日の受付時間や持ち物リストなどの詳細が確認できます。

受付は通常、レース当日の午前3時から開始され、スタート1時間前には終了するため、時間に余裕を持って行動することが重要です。

持ち物には、身分証明書、エントリー確認書、ゼッケン、安全ピン、補給食、必要に応じた防寒具などが含まれます。

エントリー前には、大会規約やキャンセルポリシーをよく確認し、準備を進めましょう。

交通規制と駐車場情報

大会当日は、今のところ交通規制の案内はありません。

大会に参加するランナーや応援者のために、専用の駐車場が用意されています。

駐車場は事前予約制となっているため、エントリー後に案内される情報を確認し、早めに申し込みを行うことが重要です。

駐車場から会場まではシャトルバスが運行される場合もあるため、移動時間を考慮して行動計画を立てましょう。

また、公共交通機関を利用する場合、最寄り駅であるJR小海線・野辺山駅から徒歩約10分で会場にアクセスできます。

ただし、大会当日は混雑が予想されるため、時間に余裕を持って行動することをおすすめします。

大会当日の流れと注意点

大会当日は、受付、スタート、エイド利用、ゴールという流れで進行します。

受付はレース当日の朝に行われるため、身分証やエントリー確認書を持参しましょう。

特に早朝は混雑するため、受付開始直後に済ませることを推奨します。

スタート時間は各部門ごとに異なり、100kmの部門は早朝5時頃、68kmの部門は6時頃に設定されることが一般的です。

スタート前には、ウォーミングアップを行い、体を温めておくことが重要です。

コース途中にはエイドステーションが設置されており、おおよそ10kmごとに配置されています。

水分補給や補給食を摂取することができますが、提供される内容には限りがあるため、自分に合った補給食を持参することも検討しましょう。

ただし、エイドで提供される補給食には限りがあるため、自分に合った補給食を持参することも検討しましょう。

ゴール後は、フィニッシュエリアで完走メダルや参加賞を受け取ることができます。

また、荷物の受け取りやシャトルバスの利用など、混雑を避けるための計画も重要です。

結果(リザルト)の確認方法

大会のリザルト(結果)は、大会公式サイトにて発表されます。

通常、レース終了後3から6時間以内に速報が掲載され、正式なリザルトは翌日以降に公開される流れとなります。

また、大会当日は計測タグを使用しており、フィニッシュ時点で個人のタイムが記録されます。

一部の大会では、リアルタイムでのタイム確認が可能なオンラインシステムも提供されているため、事前に確認しておくと良いでしょう。

完走証については、大会会場で受け取れる場合と、後日郵送される場合があります。

エントリー時の案内をよく確認し、完走後の手続きもスムーズに進めるようにしておきましょう。

リザルトを確認することで、自身の走力を振り返り、次回のレースへ向けた課題を見つけることができます。

野辺山ウルトラマラソンの難易度と完走率:他のウルトラマラソンの比較

ウルトラマラソンにはさまざまな大会があり、それぞれの特徴や難易度が異なります。

野辺山ウルトラマラソンは日本でも屈指の厳しさを誇るレースとして知られていますが、他の人気ウルトラマラソンとどのような違いがあるのでしょうか?

本章では、富士五湖ウルトラマラソンや四万十川ウルトラマラソンとの比較、累積標高の違い、そして初心者が完走できるかどうかについて詳しく解説します。

また、10回完走したランナーへの特典や、参加賞といった大会の魅力についても触れます。

どのウルトラマラソンに挑戦するか迷っている方や、自分に合ったレースを選びたい方にとって、有益な情報を提供します。

富士五湖ウルトラマラソンとの違い

野辺山ウルトラマラソンと富士五湖ウルトラマラソンは、いずれも人気のあるウルトラマラソンですが、その特徴は大きく異なります。

富士五湖ウルトラマラソンは、比較的フラットなコースが多く、制限時間も長めに設定されているため、完走率が高い傾向にあります。

一方で、野辺山ウルトラマラソンは累積標高が2,000mを超え、厳しいアップダウンが続くため、持久力だけでなく登坂力が求められる点が大きな違いです。

また、富士五湖ウルトラマラソンは富士山の美しい景観を楽しみながら走れる点が魅力ですが、野辺山ウルトラマラソンは標高の高い山岳地帯を走るため、気圧や気温の変化に適応する能力も求められます。

野辺山では標高が高いため、スタート時点ですでに気圧が低く、呼吸が浅くなりやすい環境です。

また、5月の大会時期には、日中の気温が20℃を超える一方で、早朝や夜間は5℃以下まで冷え込むことがあり、大きな寒暖差に対応できる装備や体温調整の工夫が必要です。

どちらの大会も魅力的ですが、初めてのウルトラマラソンに挑戦する場合は、難易度が比較的低い富士五湖ウルトラマラソンを選ぶのが無難でしょう。

四万十川ウルトラマラソンとの難易度比較

四万十川ウルトラマラソンは、日本三大ウルトラマラソンのひとつに数えられる伝統ある大会です。

河川沿いのコースが中心であり、比較的緩やかな高低差のため、初心者にも挑戦しやすいと言われています。

しかし、野辺山ウルトラマラソンと比較すると、四万十川のコースは全体的に走りやすいものの、後半にかけての長い坂が体力を奪う要因となります。

野辺山ウルトラマラソンは、序盤からアップダウンが続き、特に終盤の馬越峠や滝見の湯坂の登りが厳しいことが特徴です。

さらに、標高の高さによる酸素の薄さや寒暖差も加わるため、総合的な難易度は野辺山の方が上と言えます。

他のウルトラマラソンと累積標高の比較

ウルトラマラソンの難易度を決める要素のひとつが「累積標高」です。

野辺山ウルトラマラソンは累積標高2,000m以上と、日本国内のウルトラマラソンの中でも屈指の高さを誇ります。

例えば、富士五湖ウルトラマラソンの累積標高は約1,000m、四万十川ウルトラマラソンは約800mとされており、野辺山はその2倍以上の登坂をこなす必要があります。

また、山岳レースとして知られる飛騨高山ウルトラマラソンは、累積標高約2,500mとさらに厳しいものの、制限時間が100kmで14時間、71kmで11時間と長めに設定されているため、ペース管理がしやすいと言われています。

累積標高が高いレースでは、脚力の強化とともに下り坂の走り方も重要になります。

野辺山では長い下り坂も多いため、膝への負担を減らす走り方を身につけることが、完走率を高めるポイントとなります。

初心者でも完走できる?

野辺山ウルトラマラソンは、ウルトラマラソン初心者にとって決して簡単な大会ではありません。

特に100kmの部門は、累積標高が高く、長時間のレースとなるため、経験者向けのレースと言えます。

しかし、68kmの部門であれば、100kmに比べて距離が短く、制限時間にも余裕があるため、フルマラソン経験者が適切なトレーニングを積めば完走は十分に可能です。

ポイントは、坂道トレーニングを積み、長距離を一定のペースで走る持久力をつけることです。

また、レース当日の補給や装備の準備も、完走に向けて重要な要素となります。

10回完走するとどうなる?

野辺山ウルトラマラソンでは、10回完走したランナーに「野辺山レジェンド」の称号が与えられ、特別な完走メダルや記念ジャケットが贈られます。

さらに、大会プログラムや公式サイトに名前が掲載されるほか、一部のランナーには特別なスタート位置が提供されることもあります。

多くのウルトラマラソン大会では、リピーターへの表彰制度があり、野辺山ウルトラマラソンも例外ではありません。

10回完走を達成すると、特別なメダルや完走記録証が授与されるほか、公式サイトや大会プログラムで名前が掲載されることもあります。

また、一部のウルトラマラソンでは「レジェンドランナー」として特別なスタート位置が与えられるケースもあり、野辺山でも類似の特典が用意されている可能性があります。

参加賞や大会の魅力

野辺山ウルトラマラソンの参加賞は、毎年異なるデザインのTシャツやタオル、完走メダルなどが含まれています。

これらは、レースの記念としてだけでなく、達成感を感じるための象徴的なアイテムでもあります。

また、大会の魅力として、地域の温かい応援が挙げられます。

沿道では地元の人々が手作りの応援ボードを掲げたり、伝統的な太鼓演奏でランナーを鼓舞する場面も見られます。

特に、エイドステーションでは地元特産のそばや甘酒が提供され、長時間のレースに挑むランナーのエネルギー補給を支えています。

寒暖差のある過酷な環境の中で、こうしたサポートがランナーにとって大きな励みとなるのが野辺山ウルトラマラソンの特徴です。

さらに、レース後には温泉施設を利用することができ、疲れた体を癒やすことができます。

特に、滝見の湯や八峰の湯といった温泉は、ランナーに人気のスポットです。

これらの温泉には、筋肉疲労の回復を促す炭酸水素塩泉やナトリウム塩化物泉が含まれており、血行を促進し、炎症を和らげる効果があります。

レース後の入浴によって、筋肉のこわばりを軽減し、次の日の疲労回復を早めることが期待できます。

こうした要素も、野辺山ウルトラマラソンが多くのリピーターを生む理由のひとつと言えるでしょう。

【まとめ】野辺山ウルトラマラソンの難易度と完走率を総括

野辺山ウルトラマラソンは、日本屈指の難易度を誇るウルトラマラソンのひとつです。

標高差が激しく、制限時間や関門も厳しく設定されているため、入念な準備が必要になります。

しかし、その分完走したときの達成感は格別です。

本記事で紹介したコースの特徴や完走率、攻略法を参考に、ぜひ挑戦の準備を進めてください。

また、適切な装備やトレーニングを取り入れることで、完走の可能性は大きく高まります。

ウルトラマラソン初心者の方でも、しっかりと計画を立てて臨めば完走できる可能性があります。

ぜひ、野辺山の大自然の中で、自分の限界に挑戦してみてください。