「日本一過酷で温かいウルトラマラソン」として知られる隠岐の島ウルトラマラソン。

100km・50kmの2部門からなるこの大会は、美しい海岸線と険しいアップダウンを舞台に、全国から集まるランナーたちが挑む熱いイベントです。

本記事では、気になる「完走率&難易度」に焦点を当て、実際のデータや参加者の体験談をもとに徹底解説。

自分の走力で完走できるのか、どんな準備が必要なのか、この記事を読めば明確になります。

制限時間や関門委高低差や累積標高などコース攻略に必要な情報が満載です。

前夜祭も楽しみの一つですね。

隠岐の島を走る価値があるのか、そしてあなたにとってこの大会が“挑戦すべき舞台”かどうか、ぜひ最後までご覧ください。

隠岐の島ウルトラマラソンの完走率&難易度:大会の概要と魅力

隠岐の島ウルトラマラソンに興味を持った方にとって、「本当に自分に完走できるのか?」という疑問はつきものです。

本章では、まずこの大会がどのような舞台で行われるのか、その魅力や基本情報を丁寧に解説します。

過酷なコースとして知られながらも、多くのランナーに愛され続ける理由とは何か――その答えを、数字と体験談を交えて紐解いていきます。

これから挑戦を考えている方にとって、具体的な判断材料となる内容をお届けします。

隠岐の島ウルトラマラソンとはどんな大会?

隠岐の島ウルトラマラソンは、島根県・隠岐の島町で毎年6月に開催される100kmおよび50kmのウルトラマラソン大会です。

島全体がコースとなっており、海岸線の絶景や歴史的建造物を背景に走ることができる点が最大の特徴です。

地元住民による温かい応援や、充実したエイドステーションの設置など、参加者のモチベーションを高める要素も多彩に用意されています。

また、前夜祭では地元の食文化や音楽を楽しむことができ、単なる競技イベントを超えた「地域体験型マラソン」として高い評価を得ています。

初めての参加者でも歓迎される雰囲気があるため、ウルトラマラソン初心者にも人気です。

難易度の全体像

この大会の難易度を特徴づける要素は、大きく分けて「地形」「気候」「制限時間」の3点です。

特に累積標高約1,685mに及ぶアップダウンは、他の国内ウルトラマラソンと比べてもトップクラスの厳しさを誇ります。

加えて6月の隠岐地方は湿度が高く、日中の気温も上昇しやすいため、身体への負荷は予想以上となります。

制限時間は100kmの部で14時間30分、50kmの部で8時間と設定されており、複数の関門をクリアする必要があるため、ペース配分の巧みさが求められます。

精神的な強さと持久力が求められるため、完走には十分な準備と戦略的な走行計画が欠かせません。

完走率の推移と傾向

過去のデータから見ると、隠岐の島ウルトラマラソンの完走率は年によって大きく異なります。

天候が安定していた年には85%前後の高い完走率を記録したこともあります。

一方で、雨天や高温となった年には60%を下回ることも見られました。

100kmの部では後半のアップダウンや関門によってリタイアする参加者が多く、50kmの部に比べて完走率は一貫して低めです。

初参加者とリピーターとでは完走率に明確な差があり、経験の有無が完走の可能性に直結しています。

さらに近年は高齢ランナーの参加も増えており、全体の平均完走タイムにも変化が見られます。

完走率の推移は、この大会の難易度を如実に物語っています。

他のウルトラマラソンとの違いと特徴

隠岐の島ウルトラマラソンが他のウルトラマラソンと一線を画している点は、自然環境の豊かさと地域の一体感が際立っている点です。

全国各地で開催されるウルトラマラソンの多くは都市部や山間部を舞台にしますが、隠岐の島は離島ならではのダイナミックな海岸線とアップダウンの連続したコースが大きな特徴となっています。

さらに、参加者を迎える地元住民の熱量は他大会と比較しても際立った魅力のひとつです。

沿道からの応援にとどまらず、手作りの補給食や私設エイドの設置など、地域ぐるみのもてなしが完走を力強く支えています。

また、完走回数に応じた「レインボーメダルホルダー制度」や、前夜祭での音楽イベントといった取り組みも、ランナーの参加体験をより豊かにする工夫として高く評価されています。

これらの要素が、隠岐の島ウルトラマラソンを「単なる競技」ではなく「人生に残る旅」として記憶に残る大会へと昇華させているのです。

写真で見る隠岐の島ウルトラマラソンの風景と感動

隠岐の島ウルトラマラソンの魅力は、写真に収めたくなるような絶景の数々にも表れています。

スタート地点である西郷港からは朝焼けに染まる海が広がり、序盤では青く澄んだ水平線を望みながら走ることができます。

中盤以降には、鬱蒼とした山道や神秘的な神社の鳥居、ジオパークにも認定された断崖絶壁など、隠岐独特の地形が次々にランナーを迎えてくれます。

終盤に差しかかると、日没前の金色に染まる海と空が感動を引き立て、フィニッシュ地点では沿道に集まった人々の声援がランナーを出迎えます。

これらの景色は走っている最中に視覚・聴覚・肌感覚などで味わえるだけでなく、多くの参加者が写真に収めてSNSやブログに投稿しており、大会の雰囲気を事前に感じ取れる貴重な資料となっています。

結果データから見る人気の理由

隠岐の島ウルトラマラソンの過去の結果データを分析すると、いくつかの興味深い傾向が見られます。

まず、エントリー数は年々安定しており、特にリピーターの割合が高い点は特筆すべき要素です。

これは、大会の魅力が一過性ではなく、継続的な満足感を提供している証しと捉えられます。

また、50km部門のエントリー数が増加傾向にあり、ウルトラマラソン初挑戦者の参入ハードルを下げていると考えられます。

さらに注目すべきは、完走率における男女差が比較的少ないことです。

これはエイドやコース設計の細やかな配慮が、すべてのランナーにとって公平な環境を提供している結果ともいえるでしょう。

一般的にあまり注目されない年代別データを見ても、40代~60代の完走率が特に高く(例:近年の大会では100km部門で約70%前後)、中高年層にとって挑戦しやすい大会として支持されていることがわかります。

隠岐の島ウルトラマラソンの完走率&難易度:累積標高やエイドとコース攻略

隠岐の島ウルトラマラソンは、その完走率の低さが物語るように、決して簡単な大会ではありません。

しかしその一方で、戦略を立てて挑むことで確実にゴールが見えてくる“攻略型”の大会でもあります。

この章では、隠岐の島特有のアップダウンや気候条件、そして完走を支えるエイドの工夫に焦点を当てながら、コース全体の攻略ポイントを具体的に紹介していきます。

これから挑戦しようとしている方にとって、一歩先の備えができる内容となるはずです。

隠岐の島ウルトラマラソン 累積標高と高低差の特徴

隠岐の島ウルトラマラソンの最大の特徴のひとつが、累積標高の大きさです。

100kmの部では、おおよそ1,685mという厳しい高低差を含んだコースに設定されています。

この標高は、日本国内の多くのウルトラマラソンと比較しても高く、山岳マラソンに匹敵するレベルといえます。

特に序盤と終盤に現れる急勾配の坂道は、体力だけでなく精神力も試される難所として知られています。

さらに、50kmの部であっても1,000mを超える獲得標高があり、決して易しい距離ではありません。

アップダウンの多さが走行リズムの維持を難しくし、足への負担も蓄積しやすいため、事前の坂道トレーニングや脚筋力の強化は欠かせません。

また、コース上には風の影響を受けやすい海岸線も含まれており、標高だけでなく自然条件との戦いも伴います。

これらの要素が、隠岐の島ウルトラマラソンを「完走率が低めの難関大会」として位置づけている要因となっています。

コースの詳細と難所ポイント

コースは、スタート地点である西郷港から島を反時計回りに走る設計となっており、海沿いから山間部まで多様な地形を通過します。

序盤は比較的フラットで走りやすいものの、中盤にかけてアップダウンが激しさを増し、特に「白島展望台」周辺は長く続く登坂区間として有名です。

加えて、島特有の海風が吹き抜ける東海岸は、横風によって体力を消耗しやすい区間です。

また、緩やかながらも長く続く傾斜の都万(つま)地区も、多くのランナーを苦しめる難所となっています。

後半には疲労が蓄積した状態での急な下り坂が続き、着地の衝撃により脚を痛めやすいため注意が必要です。

これらのポイントは事前のコース確認で把握できるため、GPSログや過去の走行動画などを活用した情報収集が推奨されます。

多くの完走者は、難所ごとにペース戦略を立てることで、消耗を抑えながら後半の粘りにつなげています。

気候・天候の影響

隠岐の島ウルトラマラソンは6月中旬に開催されるため、梅雨入りの時期と重なることが多く、天候による難易度の変動が大きい大会といえます。

例年、気温は20℃から26℃程度で推移しますが、湿度が高いため体感温度はそれ以上となり、熱中症や脱水症状のリスクが高まります。

特に晴天の日は強い日差しとアスファルトからの照り返しによって、身体への負担が一層大きくなるため、帽子や冷却タオル、冷感シャツの携帯が重要です。

一方で、雨天の場合は路面の滑りや視界不良といった危険も伴います。

隠岐の地形は起伏が多いため、雨が降ると急な下り坂で転倒リスクが増します。

さらに、風も大きな要因となり、特に海沿いの区間では横風により走行姿勢を維持するのが難しくなる場面もあります。

こうした環境下では、天候変化を見越した装備選びと、気象情報をこまめにチェックする意識が求められます。

エイドやサポート体制

隠岐の島ウルトラマラソンでは、参加者の安全と完走を支えるために、充実したエイドおよびサポート体制が整備されています。

エイドステーションは平均して3kmごとに設置されており、水やスポーツドリンクのほか、バナナやパン、おにぎりなどの軽食も提供されています。

また、地元住民による私設エイドも多く、手作りのおにぎりやスープ、甘酒といった心温まる補給が振る舞われる場面も見られます。

これらの私設エイドは、コース上の栄養補給に加えて、精神的な励みとしても大きな役割を果たします。

さらに、一定間隔で医療スタッフが待機しており、万が一の体調不良時にも迅速に対応可能な体制が整っています。

完走を目指す上で、このような手厚い支援環境は、参加者にとって非常に心強いものとなります。

初参加者が注意すべき点とトレーニングのコツ

初めて隠岐の島ウルトラマラソンに参加する方にとって、最も重要なのは「坂道対策」と「暑熱順化」です。

累積標高が1,600mを超えるこの大会では、登り坂だけでなく下り坂への対応力も求められます。

トレーニングでは、心肺機能を高めるための坂道インターバル走や、脚の持久力を養うロングランを週に1から2回取り入れることが推奨されます。

また、6月の開催という季節柄、高温多湿への適応も不可欠です。

普段の練習から気温の高い時間帯に走ることで、暑さへの耐性を高めておくことが望まれます。

加えて、補給食の摂取タイミングや内容を事前に試しておくことも、当日の体調維持に大きな影響を与えます。

走力だけでなく、装備や栄養、気象への対応力を含めた「総合的な準備」が、完走への鍵を握ります。

経験者のブログ・体験談から学ぶ成功の秘訣

隠岐の島ウルトラマラソンの完走者によるブログやSNS投稿には、多くの有益な情報が詰まっています。

中でも共通して語られるのは、「ペース配分の重要性」と「応援の支え」です。

前半の美しい景観に気を取られてペースを上げすぎてしまうと、後半の登坂区間で一気に脚が止まるリスクがあると多くの経験者が述べています。

また、沿道の島民による声援や、地元の子どもたちからの呼びかけが、想像以上に心の支えになったという感想も多く寄せられています。

さらに、雨天時のシューズ選び、防水アイテムの活用、暑さ対策としての吸汗速乾ウェアの選択など、実体験に基づいたリアルなアドバイスも見逃せません。

初参加者にとって、こうした体験談は完走戦略の具体化に大きく貢献します。

関門・制限時間の攻略法

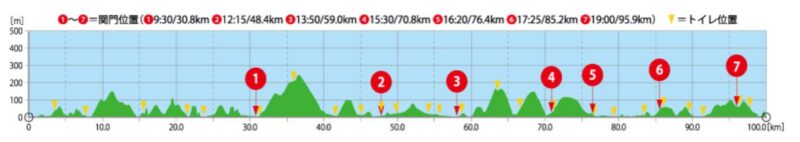

第1関門:9:30/30.8km

第2関門:12:15/48.4km

第3関門:13:50/59.0km

第4関門:15:30/70.8km

第5関門:16:20/76.4km

第6関門:17:25/85.2km

第7関門:19:00/95.9km

隠岐の島ウルトラマラソンでは、100kmの部で14時間30分、50kmの部で8時間という制限時間が設けられています。

さらに各地点には関門も設定されており、タイムオーバーになるとレースは強制終了となります。

完走を目指すには、明確なペース管理と事前の戦略立案が不可欠です。

攻略の基本は「前半で無理をしすぎず、後半に余力を残す」ことにあります。

特に注意すべき関門は、中盤の長い登り坂に位置するチェックポイントで、ここを越えられるかが完走の分岐点となります。

スタート直後のオーバーペースを避け、最初のエイドまでは一定のリズムを維持することが望ましいです。

また、補給のタイミングや内容を事前に決めておくことで、エネルギー切れを防ぐことができます。

事前に関門の位置と通過目安タイムを把握し、自分専用のペース表を用意して臨むことが、計画的な完走への近道となります。

隠岐の島ウルトラマラソンの完走率&難易度:参加に必要な情報まとめ

大会へのエントリーを考えている方にとって、事前準備の質がそのまま当日のパフォーマンスに直結します。

隠岐の島という離島での開催だからこそ、宿泊やアクセス、受付手順などの確認は必須事項です。

本章では、安心して大会当日を迎えるために知っておきたい情報を総まとめにしてご紹介します。

エントリー方法から前夜祭の雰囲気、完走後の特典まで、知っておくと一層楽しめる内容が詰まっています。

宿泊・アクセス・ツアー情報

隠岐の島ウルトラマラソンに参加する際には、早めの宿泊予約とアクセス手段の確認が重要です。

隠岐の島は本土から離れた島であり、島根県の七類港や境港からフェリーでの移動が主なルートとなります。

フェリーの本数には限りがあるため、特に大会前日や翌日などは早い段階で満席になるケースも多く見受けられます。

また、空路を利用する場合は、出雲空港から隠岐空港への便があり、利便性が高い一方、こちらも早期予約が求められます。

宿泊に関しては、民宿やホテル、ゲストハウスなどが点在しており、地元の雰囲気を味わえる民宿も人気です。

大会にあわせて宿泊ツアーを提供している旅行会社もあるため、個人手配が不安な方にはパッケージツアーの利用も検討に値します。

大会公式サイトでは提携宿泊施設や交通手段の情報も公開されるため、必ず事前にチェックしておくことが望まれます。

エントリー・受付方法

大会へのエントリーはインターネットを通じて行われ、毎年2月から3月頃に受付が開始されます。

定員に達し次第締切となるため、参加を検討している場合は早めの申し込みが推奨されます。

エントリーフィーは距離により異なり、100km部門では15,000円前後、50km部門では10,000円前後が目安となっています。

エントリー完了後は、大会事務局から参加通知書が郵送またはメールで届きます。

前日の受付では、ナンバーカードや計測用チップの受け取り、健康チェックなどが行われ、これを完了しないと当日出走することができません。

なお、受付会場では大会オリジナルグッズの販売や、スポンサー提供の試供品配布なども行われるため、参加者同士の交流や記念品選びとしても好評を博しています。

受付に必要なものとしては、参加通知書、身分証明書、健康状態チェックシートなどが求められます。

注意事項は大会数週間前に公式サイトでアナウンスされるため、情報収集を怠らないようにしましょう。

前夜祭と地元の応援

隠岐の島ウルトラマラソンの魅力のひとつが、前夜祭と地元住民による温かい応援です。

前夜祭は大会前日に開催され、地元食材を使った料理の提供や、島内アーティストによる音楽ライブ、過去の完走者によるスピーチなど、参加者同士の交流を深める貴重な場となっています。

無料で振る舞われる海産物や地酒も好評で、多くのランナーがリラックスしながら大会の雰囲気を楽しんでいます。

一方、レース当日は島全体が応援ムードに包まれ、沿道には手作りの横断幕や応援メッセージが掲げられ、子どもから高齢者までが笑顔で声援を送ってくれます。

特に私設エイドを設けている地域では、地元の特産品やスイーツが提供されるなど、地域全体が一体となって大会を支えていることを感じられます。

こうした応援が、完走への力強い後押しとなるのです。

メダルと完走特典

隠岐の島ウルトラマラソンでは、完走者全員に大会オリジナルの完走メダルが授与されます。

このメダルは、隠岐の自然や文化をモチーフにしたデザインが毎年変更されるため、リピーターにとってはコレクションの楽しみにもなっています。

さらに、100kmを5回、10回と完走するごとに「レインボーメダルホルダー」という特別表彰制度が設けられており、継続して挑戦するモチベーションにもつながります。

完走者にはそのほか、地元特産品を詰め合わせた「フィニッシャーズギフト」が贈られる年もあり、参加者から好評を博しています。

また、ゴール地点では記念撮影スポットが設けられ、メダルを掲げた姿をプロのカメラマンが撮影してくれるサービスも提供されています。

単なるゴールではなく、「思い出を形に残す」サービスが、隠岐の島ウルトラマラソンの満足度をさらに高めています。

【まとめ分】隠岐の島ウルトラマラソンの完走率と難易度を総括

隠岐の島ウルトラマラソンは、単なる過酷な大会ではなく、「人の温かさ」と「島の自然」がランナーを支える、唯一無二の体験ができるイベントです。

確かに累積標高や天候など、難易度は高いと言えますが、それ以上に大きな達成感と感動が得られることは間違いありません。

完走率という数字の裏にある“挑戦と応援”のドラマを知ることで、あなたの走る目的もより深まるはずです。

エントリーを迷っている方も、準備中の方も、この記事が背中を押す一歩となれば幸いです。

次の挑戦の地に、隠岐の島を選んでみませんか?