鯖街道ウルトラマラソンの難易度や完走率は把握しておくべきですね。

ウルトラマラソンに挑戦したいけれど、どの大会が自分に合っているのか分からない…。

そんな方にとって「鯖街道ウルトラマラソン」は、一度は耳にしたことがある大会かもしれません。

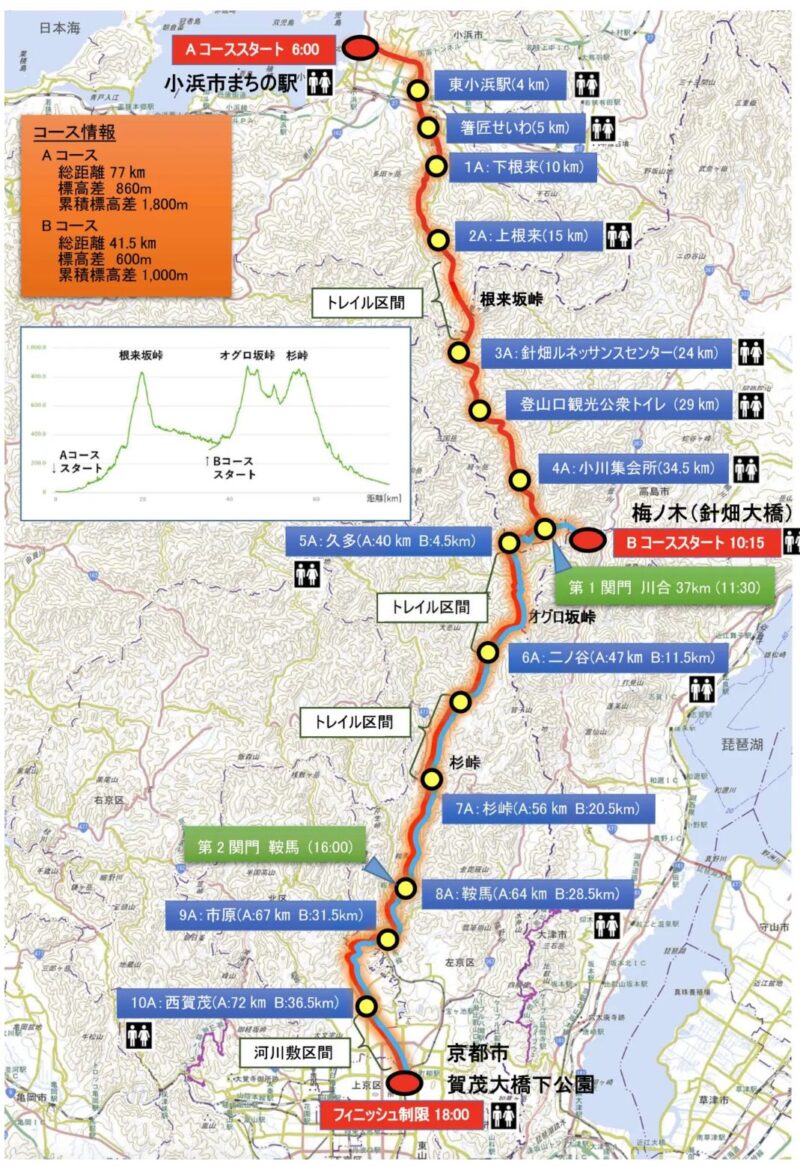

本大会は、福井県小浜市から京都の出町柳まで続く歴史ある「鯖街道」を舞台にしたウルトラマラソンで、トレイルとロードが組み合わさった特徴的なコースが魅力です。

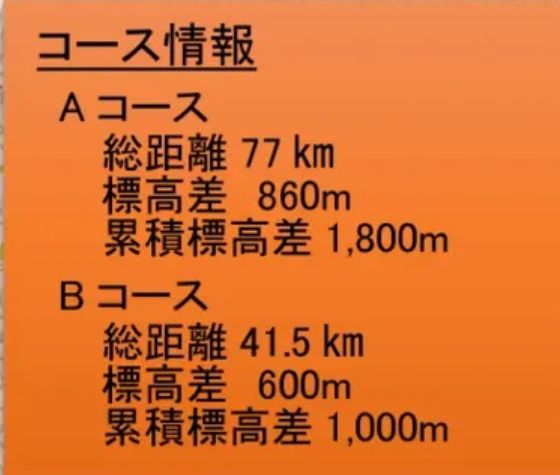

しかし、累積標高が約1800mを超えるこのレースは、決して簡単なものではありません。

完走するには十分な準備が必要であり、初心者には少しハードルが高いと感じるかもしれません。

本記事では、鯖街道ウルトラマラソンの具体的な難易度やコースの特徴、攻略法を詳しく解説します。

初参加の方でも安心して挑戦できるように、必要な情報を網羅しました。

これからエントリーを考えている方は、ぜひ参考にしてください。

鯖街道ウルトラマラソンの難易度とコース攻略

鯖街道ウルトラマラソンは、ウルトラマラソンの中でも特に難易度が高い大会のひとつです。

福井県小浜市から京都市出町柳までの約77kmを走る本レースは、累積標高が約1800mにも及び、トレイル区間を含む多様な路面環境が特徴です。

そのため、長距離を走る体力だけでなく、高低差に対応する登坂力や下り坂のテクニックが求められます。

登坂では、前傾姿勢を意識しながら小刻みなストライドで進むことでエネルギー消費を抑えられます。

下りでは、ブレーキをかけすぎず重心を前に保つことで膝への負担を軽減できます。

また、途中のエイドステーションでは地元の特産品を活用した補給が用意されているものの、補給のタイミングを誤るとエネルギー不足に陥るリスクがあります。

本記事では、コースの詳細や高低差、トレイル区間と舗装路の割合について詳しく解説し、大会の難易度を明らかにします。

鯖街道ウルトラマラソンのコースと累積標高

鯖街道ウルトラマラソンのコースは、福井県の小浜市をスタートし、山間部を経由しながら京都市出町柳までの道のりを走ります。

コースの約3割がトレイル区間で構成されており、未舗装の山道を駆け抜ける必要があります。

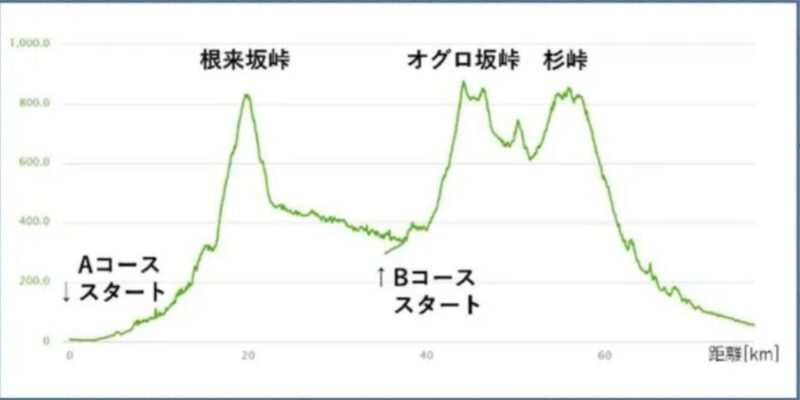

特に前半はなだらかな道が続きますが、中盤から急激な登り坂が増え、標高500mを超える地点もあります。

このため、ランナーは長時間の登坂に耐えられる筋力と持久力が求められます。

後半は下り基調となりますが、足場の悪い場所も多く、ペースを調整しながら走ることが重要です。

特に、急な下り坂ではブレーキをかけすぎず、重心を前方に保ちつつ小刻みなストライドで進むと、膝への負担を軽減できます。

また、地面の凹凸を確認しながら走ることで、転倒のリスクを減らすことができます。

累積標高は約1800mとされ、ウルトラマラソンの中でも過酷な部類に入ることが分かります。

鯖街道ウルトラマラソンの高低差と特徴

本レースの高低差は非常に大きく、特に中盤の山岳地帯では標高差が500m以上になる区間が存在します。

スタート地点の小浜市は標高約5mと低いため、そこから急激に登るポイントがいくつもあります。

最大の登坂ポイントは滋賀県との県境付近にあり、標高約600mのピークに達します。

この区間の登坂距離は約5kmで、平均勾配は8%前後となっており、長時間の登坂が続くため、ランナーの脚力と持久力が試されます。

登りが続くことで心拍数も上昇しやすく、無理なペースで走るとエネルギー消費が激しくなります。

一方、下り坂はスピードを出せるものの、長時間走ることで膝や足首への負担が増加します。

そのため、適切なペース配分と、下りに備えた筋力トレーニングが必要です。

トレイル区間と舗装路の割合

鯖街道ウルトラマラソンのコースは、舗装路とトレイルが混在しています。

全体の約70%が舗装路で、残りの30%がトレイル区間です。

トレイル区間では、未舗装の山道や細い林道を走るため、路面状況の変化に対応する技術が必要です。

特に、足元の凹凸が激しい場所では、着地の際に足裏全体を使うよう意識することでバランスを保ちやすくなります。

また、上半身を適度にリラックスさせ、腕を広げることで安定性を向上させることができます。

登りではつま先寄りに重心をかけ、無駄なエネルギー消費を抑えながら進むのが効果的です。

下りではブレーキをかけすぎず、膝を柔らかく使って衝撃を吸収することで、関節への負担を軽減できます。

特に、雨が降ると地面がぬかるみ、滑りやすくなるため、トレイルラン用のシューズが推奨されます。

特に、狭い林道や急な下り坂では水たまりができやすく、ぬかるみの影響で転倒リスクが高まります。

岩場のある箇所では濡れた石が滑りやすくなるため、足を置く位置を慎重に判断することが重要です。

こうしたコンディションでは、滑り止めのグリップ力が強いシューズを選び、歩幅を小さくしながら慎重に進むことで、安全性を確保できます。

また、足場が不安定な箇所では転倒リスクも高まるため、ペースを落として慎重に走ることが重要です。

舗装路ではスピードを上げやすいものの、長距離のロード区間が続くため、脚への負担を考慮しながらペースを調整する必要があります。

制限時間と完走率から見る難易度

鯖街道ウルトラマラソンは、制限時間内に完走することが求められるレースです。

Aコース(約77km)の制限時間は約12時間、Bコース(約43km)は約8時間とされています。

特にAコースは長距離に加え、累積標高が1800mを超えるため、ペース配分が重要になります。

完走率は天候やコンディションにより変動しますが、例年70から80%程度と報告されています。

これは、同距離帯のウルトラマラソンと比較すると平均的な完走率です。

例えば、サロマ湖100kmウルトラマラソンの完走率は約75から85%、富士五湖ウルトラマラソン(71km部門)は約70%前後となっています。

しかし、鯖街道ウルトラマラソンは累積標高が大きく、トレイル区間を含むため、単純な距離の比較だけでは難易度を判断しにくい点が特徴です。

これは他のウルトラマラソンと比較しても標準的な数値ですが、コースのアップダウンが厳しいため、適切なトレーニングなしでは完走が難しくなります。

完走率を高めるためには、持久力を重視した練習とともに、山道の登り降りに慣れておくことが必要です。

参加資格とエントリー方法

鯖街道ウルトラマラソンに参加するには、事前のエントリーが必要です。

エントリー資格は年齢制限が設けられており、Aコースは18歳以上、Bコースは16歳以上が対象となります。

また、ウルトラマラソンの特性上、長距離走の経験が推奨されます。

エントリーは公式サイトから行われ、例年○月頃に募集が開始されます。

定員に達し次第締め切られるため、事前に公式サイトやSNSで最新情報を確認することが大切です。

申し込み手順は、公式サイトでアカウントを作成し、必要事項を入力後、参加費を支払うことで完了します。

支払い方法にはクレジットカードや銀行振込が選択できる場合が多く、エントリー完了後に確認メールが送付されるため、登録内容を再確認しておくと安心です。

エントリー費用には大会運営費やエイドステーションの利用料が含まれており、支払いが完了すると正式に出場が確定します。

近年は参加枠が早く埋まる傾向にあるため、エントリー開始日を事前にチェックし、早めの手続きを心がけることが大切です。

スタート時間と当日の流れ

鯖街道ウルトラマラソンは、早朝にスタートする大会です。

Aコースのスタート時間は午前5時から6時頃、Bコースは午前7時から8時頃に設定されています。

スタート地点では、事前に受付を済ませ、ゼッケンの装着や最終的な準備を行います。

受付時間は、スタートの約1時間前から行われるため、余裕をもって会場に到着することが推奨されます。

受付時には、ゼッケンのほかに計測用のチップを受け取り、シューズに装着する必要があります。

また、身分証明書の提示を求められる場合があるため、事前に確認しておくとスムーズです。

大会当日は、気温の変化が大きいため、寒暖差に対応できる服装を用意することが重要です。

特に早朝は冷え込むことがあるため、防寒対策としてアームウォーマーやウィンドブレーカーを持参すると良いでしょう。

スタート後は、制限時間内に各関門を通過する必要があります。

関門の設定地点ではタイムチェックが行われ、遅れた場合はリタイアとなるため、計画的なペース配分が求められます。

ゴール後には完走証が発行されるほか、エイドでの補給が可能なため、最後までエネルギー補給を意識して走ることが完走につながります。

結果はどこで確認できる

鯖街道ウルトラマラソンの公式結果は、レース終了後に公式サイトで発表されます。

各ランナーの完走タイムや順位が一覧で掲載されるため、自身の記録を確認することが可能です。

また、近年では大会当日に速報がSNSなどで配信されることもあり、リアルタイムでレースの進行を把握できるようになっています。

大会によっては、フィニッシュラインの写真や動画が公式カメラマンによって撮影され、後日公式サイトで公開されることがあります。

参加者はサイト上で自身のゼッケン番号を入力することで、関連する写真や動画をダウンロードできます。

また、一部の大会では有料で高画質データの購入も可能です。

SNS上でもランナーや運営スタッフによるリアルタイムの投稿が行われるため、ハッシュタグを活用して自分のレースの様子を確認することもできます。

完走した場合は、記録証がダウンロード可能となるため、レース後に確認を忘れないようにしましょう。

鯖街道ウルトラマラソンの難易度:ランナーの感想と体験談

鯖街道ウルトラマラソンは、全国のランナーから注目を集める大会のひとつです。

標高差のあるコースとトレイル要素を含むため、ランナーごとに異なる感想や体験が寄せられています。

完走したランナーは「景色が素晴らしく、沿道の応援が力になった」と語る一方で、「トレイル区間の足場の悪さやアップダウンの連続が予想以上に厳しかった」との声もあります。

特に、標高差が大きい箇所では心拍数が急上昇し、想定以上に体力を消耗したという体験談が多く見られます。

また、天候によってはコースがぬかるみ、足を取られる場面もあったという声もありました。

中には、「30km地点の急登で足が攣りかけ、何度も立ち止まりながら進んだ」との具体的なエピソードもあります。

こうした体験を踏まえると、十分な登坂トレーニングと、悪天候への対策が完走には不可欠であることがわかります。

本項では、実際に大会に参加したランナーのブログや口コミをまとめ、参加者の生の声を紹介します。

また、エントリー時の注意点や、参加賞、宿泊情報についても詳しく解説します。

ランナーのリアルなブログ・口コミまとめ

鯖街道ウルトラマラソンに関する情報は、公式サイトだけでなく、実際に走ったランナーのブログやSNS投稿からも得られます。

特に、個人のブログには、大会の雰囲気や難所、エイドの様子などが詳細に記録されていることが多いため、参加を検討している人にとって貴重な情報源となります。

口コミでは、「ロードとトレイルのバランスが絶妙で飽きることなく走れた」という意見や、「トレイル区間の渋滞が思ったよりも長く、ペース配分に苦労した」という体験談が見られます。

特に、スタート直後の狭いトレイルエリアや20km地点付近の急登ではランナーが集中しやすく、一時的に歩くペースになることもあるようです。

そのため、渋滞を見越して前半のペースを調整し、無理に抜こうとせずに体力を温存する戦略が有効です。

また、エイドで提供される補給食について「地元の食材を使ったおにぎりがエネルギー補給に最適だった」との声もあります。

一方で、「コースマップを事前に確認しなかったため、予想外のアップダウンに苦しんだ」という失敗談も報告されています。

これらの情報を参考にすることで、より準備を整えて大会に臨むことができるでしょう。

参加賞やエントリー方法、宿泊について

鯖街道ウルトラマラソンでは、毎年異なるデザインの参加賞が提供されるため、リピーターの楽しみのひとつとなっています。

一般的には、大会のロゴが入ったTシャツや、地元の特産品が配布されることが多いです。

エントリーは公式サイトから行われ、例年2月上旬に募集が開始されます。

過去のデータでは、エントリー開始後3から5日以内に定員に達することが多く、特にAコース(77km)は人気が高いため、早めの申し込みが推奨されます。

そのため、事前にエントリー開始日を確認し、スムーズに手続きを行うことが重要です。

宿泊については、大会前日に宿泊するランナーが多く、開催地周辺のホテルや旅館は早めに満室になる傾向があります。

そのため、エントリーと同時に宿泊先の確保を行うことが推奨されます。

以下では、宿泊施設の選び方と予約のコツについて詳しく説明します。

宿泊施設の選び方と予約のコツ

鯖街道ウルトラマラソンの開催地周辺には、ビジネスホテルや民宿、ゲストハウスなど多様な宿泊施設があります。

大会当日の朝が早いため、スタート地点に近い宿泊施設を選ぶことが理想的です。

特に、小浜市や京都市内のホテルは人気が高く、予約が集中するため、早めの手配が求められます。

過去のデータでは、大会の約3から4か月前から予約が埋まり始め、大会1か月前にはほとんどの宿泊施設が満室となる傾向にあります。

そのため、エントリーと同時に宿泊先を確保することが重要です。

予約のコツとしては、大会公式サイトやランナー向けの情報サイトで宿泊施設の情報を事前にチェックし、エントリーと同時に予約を確保することが挙げられます。

また、大会前日は他のランナーと相部屋になるケースもあるため、個室希望の場合は事前に宿泊施設に確認しておくとよいでしょう。

加えて、朝食付きプランを選ぶことで、大会当日のエネルギー補給をスムーズに行うことが可能です。

参加賞の内容と大会の魅力

鯖街道ウルトラマラソンの参加賞は、毎年異なるデザインが採用され、ランナーにとって記念となるアイテムが用意されます。

過去には、オリジナルTシャツやタオル、地元産の食品などが配布されており、特に地域の特産品を活用した参加賞は人気があります。

大会の魅力としては、鯖街道の歴史的な風景を楽しみながら走れることが挙げられます。

コース上では、山間の美しい景色や伝統的な町並みを通過し、ランナー同士や地元の方々との交流も楽しめます。

特に、30km地点付近では鞍馬の美しい山並みが広がり、歴史ある参道を通ることで独特の雰囲気を味わえます。

また、ゴール地点の京都・出町柳では鴨川の清流が迎えてくれ、レースの達成感を一層高めます。

さらに、エイドステーションでは地元の食材を使用した補給食が提供され、レース中の栄養補給だけでなく、地域の文化を体験できるのも魅力の一つです。

特に、小浜の焼き鯖寿司や、地元産の漬物が疲れた体に染み渡ると評判です。

これらの点から、鯖街道ウルトラマラソンは単なる競技イベントではなく、自然や歴史を感じながら走ることができる特別なレースとして、多くのランナーに愛されています。

鯖街道ウルトラマラソンの難易度:事前準備

鯖街道ウルトラマラソンを完走するためには、適切な準備と計画的なトレーニングが不可欠です。

本大会は、累積標高1800m以上、長距離トレイルを含む過酷なコース設定のため、平坦なウルトラマラソンとは異なる対策が求められます。

特に、登り坂では無理に大股で進もうとせず、小刻みなストライドを意識することで脚への負担を軽減できます。

また、前傾姿勢を保ちながら腕振りを大きくすると、効率よく上ることが可能です。

下り坂ではブレーキをかけすぎず、重心をやや前に保ちつつ細かいピッチで走ると膝への負担を抑えられます。

長い下りではリズムを意識し、一定のペースを維持することが重要です。

また、エイドステーションの活用方法や装備の選択も完走の鍵となります。

本項では、鯖街道ウルトラマラソンを攻略するための具体的なトレーニング方法と準備について解説します。

完走に向けたトレーニング方法

鯖街道ウルトラマラソンの特徴は、ロードとトレイルが混在する点にあります。

そのため、平坦な道だけでなく、起伏のある地形でのトレーニングが必要です。

まず、長距離走の練習を週1から2回取り入れ、脚の持久力を強化しましょう。

さらに、週1回は坂道でのランニングを実施し、登り坂と下り坂に慣れることが重要です。

特に下り坂では、脚にかかる負担が大きくなるため、下半身の筋力強化を並行して行うと効果的です。

具体的には、スクワットやランジを取り入れることで、大腿四頭筋やハムストリングスを強化し、下り坂での衝撃吸収能力を向上させることができます。

また、片足スクワットやジャンプスクワットを加えることで、バランス力と瞬発力も養われ、下り坂での安定性が増します。

さらに、トレイルを走る感覚を掴むために、不整地でのトレーニングも取り入れると実戦向きの走力が鍛えられます。

ウルトラマラソンは1キロ何分で走るべき?

ウルトラマラソンでは、ペース管理が完走の鍵を握ります。

鯖街道ウルトラマラソンの制限時間は約12時間(Aコース)、8時間(Bコース)ですが、アップダウンが多いため一律のペースではなく、区間ごとに戦略を練る必要があります。

一般的に、フルマラソンの平均ペースよりも1kmあたり1から2分遅いペースが適切とされており、例えばフルマラソンを1km5分で走るランナーであれば、ウルトラマラソンでは6分から7分を目安にすると良いでしょう。

特に登り坂では無理にペースを上げず、歩きを交えながら心拍数を一定に保つことが重要です。

目安として、最大心拍数の60から70%程度に抑えることで、後半のスタミナを温存できます。

逆に、下り坂やフラットな区間ではややペースを上げ、タイムを調整する戦略が有効です。

補給のタイミングも重要であり、一般的には30から40分ごとにエネルギージェルやバナナなどの補給を行うと効果的です。

水分補給についても、喉が渇く前に少しずつ摂取することで脱水を防ぎ、安定したペースを維持できます。

持久力と登坂力を鍛えるトレーニング

鯖街道ウルトラマラソンを完走するためには、持久力と登坂力の両方を鍛える必要があります。

持久力を向上させるためには、LSD(Long Slow Distance)と呼ばれる長時間ゆっくり走るトレーニングを取り入れることが有効です。

週に1回、30km以上の距離を低強度で走ることで、長時間の運動に耐える体を作ることができます。

LSDトレーニングの適切なペースは、フルマラソンのペースより1kmあたり1から2分遅いスピードが目安です。

例えば、フルマラソンを1km5分で走るランナーであれば、LSDでは6から7分のペースを維持すると効果的です。

また、トレイルを含む大会に備えるためには、平坦な舗装路だけでなく、アップダウンのあるコースやトレイルコースでのLSDも取り入れると実戦的な走力が鍛えられます。

登坂力を強化するには、坂道インターバルトレーニングが効果的です。

具体的には、100から200mの坂を繰り返しダッシュし、登り坂での心肺機能と脚力を鍛えます。

加えて、階段トレーニングやトレイルランニングを取り入れることで、レース本番での登りに対応できるようになります。

また、下り坂を意識したトレーニングも必要です。

長時間の下りでは膝や足首への負担が増すため、重心を前に保ちつつ、細かいストライドで衝撃を軽減する走り方を身につけることが大切です。

特に、かかとからではなく足裏全体、または前足部で接地することで衝撃を分散させ、膝への負担を軽減できます。

さらに、トレイル区間では滑りやすい箇所があるため、ラグの深いトレイルランニングシューズを選ぶことでグリップ力を向上させ、安定した走りが可能になります。

おすすめのシューズ選び

鯖街道ウルトラマラソンは、ロードとトレイルが混在する特徴的なコースを持つため、適切なシューズ選びが完走の鍵を握ります。

シューズ選びのポイントとして、クッション性、グリップ力、耐久性の3つが重要です。

特に、トレイル区間では不安定な足場を走るため、グリップ力の高いトレイルランニングシューズが適しています。

代表的なモデルとしては、**サロモン「SPEEDCROSS」やホカオネオネ「Speedgoat」**が挙げられます。

これらのシューズは高いグリップ力を備えており、急な登りや下りの際に安定した走りをサポートします。

一方、舗装路ではクッション性の高いロード用シューズの方が快適に走ることができます。

そのため、どちらの特性も兼ね備えた**アルトラ「Lone Peak」やノースフェイス「Vectiv」**などのハイブリッドタイプのシューズを選ぶと、コース全体で安定した走りが可能になります。

また、シューズのフィット感も重要です。

長距離を走るため、足がむくむことを考慮し、普段履いているサイズより0.5cmから1cm大きめのものを選ぶと良いでしょう。

特に、長時間走ることで足が膨張しやすいため、適切な余裕を持たせることで靴擦れや指先の圧迫を防ぐことができます。

さらに、事前にシューズを慣らしておくことも大切です。

大会当日に新品のシューズを履くと靴擦れや痛みの原因となるため、少なくとも1か月前から履き慣らし、足に馴染ませておくことをおすすめします。

持ち物とエイドステーションの活用法

ウルトラマラソンでは、レース中の補給やトラブル対策が重要です。

鯖街道ウルトラマラソンではエイドステーションが設置されていますが、補給ポイントが限られているため、自分で必要なアイテムを準備することも求められます。

エイドステーションの間隔は約10から15kmごとに設置されており、補給の頻度を考慮した計画が不可欠です。

装備としては、エネルギージェルや補給食、水分補給用のボトル、汗対策のタオルやアームカバーなどを携帯すると安心です。

特に、エネルギージェルは30から40分ごとに摂取することでエネルギー切れを防ぎ、安定したパフォーマンスを維持できます。

さらに、山岳エリアでは天候が変わりやすいため、薄手のウィンドブレーカーを持っておくと急な気温変化にも対応できます。

必要な装備と補給食の選び方

ウルトラマラソンでは、適切な装備を整えることが完走に直結します。

まず、必須の持ち物としては、ハイドレーションパックやソフトフラスクなどの水分補給アイテムが挙げられます。

特に鯖街道ウルトラマラソンでは山岳エリアを走るため、こまめな水分補給が欠かせません。

補給食については、エネルギージェルや塩タブレット、ナッツ類などの消化の良い食品を用意すると良いでしょう。

エネルギージェルにはカフェイン入りとカフェインなしのものがあり、カフェイン入りは集中力を高め、後半の疲労対策に有効です。

一方、カフェインなしのものは胃への負担が少なく、長時間のレースに適しています。

エイドステーションでの補給だけに頼るのではなく、自分の体調に合わせて適切なタイミングで摂取することが重要です。

ナッツ類はエネルギー補給に優れていますが、消化に時間がかかるため、レース前半に摂取すると後半のエネルギー源として有効です。

また、長時間のレースでは、胃に負担をかけない食品を選ぶこともポイントです。

個人の消化能力に合わせて、事前にトレーニング中に試しておくと、本番でのトラブルを防ぐことができます。

エイドステーションの場所と活用ポイント

鯖街道ウルトラマラソンでは、コース上に複数のエイドステーションが設置されており、ランナーはここで補給や休憩を取ることができます。

ただし、エイド間の距離が長い区間もあるため、計画的に活用することが重要です。

エイドステーションでは、水やスポーツドリンクのほか、バナナやおにぎり、地元の特産品を使った補給食が提供されることが多いです。

過去の大会では、鯖寿司、味噌汁、黒豆の煮物などが提供され、地元の味を楽しみながらエネルギー補給ができたとの報告があります。

また、一部のエイドでは塩分補給のための梅干しや、即効性のある羊羹なども用意されており、ランナーの体調管理に役立っています。

エネルギー不足にならないよう、毎回のエイドでこまめに補給を行うと良いでしょう。

また、疲労が蓄積しやすい後半のエイドでは、ストレッチを行いながら短時間の休憩を取ることで、最後まで安定したペースを維持できます。

鯖街道ウルトラマラソンの難易度と他大会との比較

鯖街道ウルトラマラソンの難易度を他のウルトラマラソンと比較すると、コースの特性や制限時間、累積標高の点で大きな違いが見られます。

本大会はトレイル区間を含むため、ロード主体のウルトラマラソンとは異なるスキルが求められます。

具体的には、トレイルランニングでのバランス感覚、急な下り坂での安定した走行技術、長時間の登りに耐える登坂力が必要となります。

特に、トレイル区間では不整地を走るため、足元の感覚を研ぎ澄ませ、転倒を防ぐための適切な重心移動やストライドの調整が求められます。

また、長時間のレースでは、エネルギー効率の良いフォームを意識し、疲労を最小限に抑えることが重要です。

また、山岳エリアを走るため、天候の影響を受けやすい点も難易度を左右する要因の一つです。

ここでは、他の代表的なウルトラマラソンと比較しながら、鯖街道ウルトラマラソンの特徴を詳しく解説します。

他の有名ウルトラマラソンとの難易度比較

国内外には多くのウルトラマラソンがありますが、それぞれの大会には異なる特徴があります。

例えば、サロマ湖ウルトラマラソンや四万十川ウルトラマラソンは、主に舗装されたフラットなロードコースを走る大会であり、トレイル要素はほとんど含まれていません。

サロマ湖ウルトラマラソンは、ほぼ全区間がアスファルト舗装された道で、長時間一定のペースで走ることが可能です。

四万十川ウルトラマラソンも同様に舗装路が中心ですが、一部に緩やかなアップダウンがあり、風景を楽しみながら走ることができます。

これに対し、鯖街道ウルトラマラソンは約30%が未舗装のトレイル区間を含み、アップダウンの激しい地形が特徴で、路面状況の変化に対応する力が求められます。

一方、鯖街道ウルトラマラソンは、約30%が未舗装のトレイル区間を含み、アップダウンの激しい地形が特徴です。

累積標高に注目すると、鯖街道ウルトラマラソン(Aコース)は約1800mの高低差があるのに対し、サロマ湖ウルトラマラソン(100km)はほぼフラットなコースで、累積標高は200m未満です。

そのため、単純な距離比較では難易度を測れず、山岳ランニングの経験がないと完走が厳しくなる点が特徴です。

サロマ湖ウルトラマラソンとの違い

サロマ湖ウルトラマラソンは、北海道のオホーツク地方で開催される100kmのウルトラマラソンであり、主に舗装路を走るコースが特徴です。

一方、鯖街道ウルトラマラソンは京都と福井を結ぶ山岳ルートを通り、トレイルランニングの要素が加わります。

特に登坂力やトレイルでの安定した走りが求められるため、ランニングスキルの幅が必要です。

また、制限時間にも違いがあります。

サロマ湖ウルトラマラソンの制限時間は13時間ですが、鯖街道ウルトラマラソン(Aコース)は約12時間と、距離が短いにも関わらず制限時間が厳しく設定されています。

さらに、サロマ湖ウルトラマラソンではエイドステーションが約5から7kmごとに設置されているのに対し、鯖街道ウルトラマラソンでは10から15km間隔で配置されるため、補給の計画を慎重に立てる必要があります。

また、関門時間も比較的厳しく、特に中盤以降は制限時間に追われる展開になりやすい点も考慮すべきポイントです。

これにより、鯖街道ウルトラマラソンでは、より効率的なペース管理とトレイルスキルが求められます。

他の山岳ウルトラマラソンとの比較

国内には山岳を走るウルトラマラソンも多く存在し、代表的なものとして信越五岳トレイルランやOSJおんたけウルトラトレイルなどがあります。

これらの大会と比較すると、鯖街道ウルトラマラソンは距離が短めであるものの、累積標高が比較的高く、登り下りの技術が完走の鍵となります。

例えば、信越五岳トレイルラン(110km)の累積標高は約5500mと非常に厳しい設定ですが、トレイル率が高いためペース配分が異なります。

鯖街道ウルトラマラソンは、ロードとトレイルの両方を走るため、両方のスキルがバランスよく必要になります。

初心者や未経験者は参加できる?

ウルトラマラソン初心者にとって、鯖街道ウルトラマラソンは挑戦しやすい大会かどうかを考えることは重要です。

本大会の特徴として、ロードとトレイルの組み合わせがあり、特にトレイル未経験者にとっては難易度が高く感じられる可能性があります。

しかし、Bコース(約43km)であれば、累積標高が低く、制限時間も比較的余裕があるため、フルマラソン経験者であれば十分に完走が狙えます。

一方で、Aコース(約77km)は長距離に加え、トレイル区間での走力が求められるため、ある程度の山岳ランニング経験が必要です。

初心者が挑戦する場合は、事前にトレイルランの練習を行い、登坂や下りの技術を習得しておくことが推奨されます。

具体的には、階段トレーニングや坂道ダッシュを取り入れることで、登坂力と心肺機能を強化できます。

また、不整地でのランニングを行い、トレイル区間でのバランス感覚を養うことも重要です。

特に、下り坂の走行では、重心を前に保ちつつ小刻みなステップを意識することで、転倒を防ぐことができます。

さらに、適切な装備選びとエイドステーションの活用も、完走の鍵となります。

【まとめ】鯖街道ウルトラマラソンの難易度を総括

鯖街道ウルトラマラソンは、そのユニークなコース設定と歴史的な背景を持つ大会として、多くのランナーに挑戦の機会を与えています。

しかし、その難易度は決して低くなく、累積標高の高さやトレイル区間の存在によって、完走には十分な準備と対策が求められます。

本記事で紹介したトレーニング方法やシューズ選び、エイドの活用法をしっかりと理解し、レース本番に備えることが成功の鍵となるでしょう。

また、他のウルトラマラソンと比較しても特徴的なコースのため、事前にしっかりとコース情報を把握しておくことが重要です。

実際に参加したランナーの体験談も参考にしながら、自分に合った走り方を見つけてください。

鯖街道ウルトラマラソンは、厳しさと同時に達成感のある大会です。

十分な準備を整え、完走を目指して挑戦してみてはいかがでしょうか?