さが桜マラソンは、毎年3月に佐賀県で開催される人気のフルマラソン大会です。

美しい桜並木を走り抜けることができるコースと、地元の温かい応援が魅力の大会ですが、気になるのは完走率ではないでしょうか?特に、初めてフルマラソンに挑戦する人や、他の大会との比較を考えている人にとって、さが桜マラソンの完走率の実績や特徴を知ることは重要です。

本記事では、さが桜マラソンの完走率の推移や、初心者でも完走しやすい理由、完走率を上げるための対策などを詳しく解説します。

さらに、エントリー方法や大会当日の気象条件が完走率に与える影響など、参加を検討する人にとって役立つ情報を網羅しています。

さが桜マラソンの魅力とともに、完走のポイントを押さえて、最高のレースを目指しましょう。

さが桜マラソンの完走率について?過去データと推移を解説

さが桜マラソンは、毎年3月に佐賀県で開催されるフルマラソン大会です。

全国から多くのランナーが集まり、桜並木の美しい景色の中で走ることができる点が魅力です。

本記事では、さが桜マラソンの完走率の実績や推移について詳しく解説します。

これまでのデータをもとに、自身の完走の可能性を判断するための指標として活用してください。

さが桜マラソンの完走率の実績

さが桜マラソンの完走率は、毎年90%前後と比較的高い数値を記録しています。

例えば、2023年大会の完走率は約92.24%であり、多くの参加者が完走を達成しています。

過去のデータをさかのぼると、2016年は90.55%、2017年は92.44%と、年によって若干の変動はあるものの、安定した高い完走率を維持しています。

この高い完走率の背景には、比較的フラットなコース設計や、充実した給水・給食ポイントの存在が挙げられます。

例えば、コース内には約5kmごとに給水所が設置されており、スポーツドリンクや水を提供しています。

また、30km地点ではエネルギー補給を目的としたバナナやゼリーが配布されるなど、長距離ランナーの負担を軽減する工夫がされています。

さらに、地元の応援やボランティアの支援が充実していることも、ランナーの完走を後押しする要因となっています。

沿道には応援ブースが設けられ、声援が途切れることなく続くため、精神的な支えとなります。

フルマラソン初心者でも完走しやすい大会として、全国のランナーから高い評価を得ています。

フルマラソンの平均完走率と比較

フルマラソンの完走率は、大会やコースの難易度によって異なります。

一般的な都市型マラソンの完走率は、80から90%程度とされています。

一方、アップダウンが激しい山岳マラソンや気象条件の影響を受けやすい大会では、完走率が70%を下回ることもあります。

この点を考慮すると、さが桜マラソンの完走率は全国的に見ても高い水準にあるといえます。

例えば、東京マラソンの完走率は約96%、大阪マラソンは約91%、名古屋ウィメンズマラソンは約97%と、都市型マラソンの中では比較的高めの数値を維持しています。

一方で、アップダウンのある湘南国際マラソンや京都マラソンなどは完走率がやや低くなる傾向があります。

特に初心者ランナーにとっては、比較的完走しやすい大会の一つといえるでしょう。

完走を目指すための戦略を立てる上で、他の大会と比較しながら検討することが重要です。

さが桜マラソンの参加人数と完走者数の推移

さが桜マラソンの参加人数は年々増加傾向にあります。

以下の表は、過去の参加人数と完走者数の推移を示したものです。

| 年度 | 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |

|---|---|---|---|

| 2016 | 8,716 | 7,892 | 90.55% |

| 2017 | 8,819 | 8,152 | 92.44% |

| 2018 | 8,673 | 7,950 | 91.70% |

| 2019 | 9,279 | 8,517 | 91.80% |

| 2023 | 6,699 | 6,179 | 92.24% |

このように、完走率が毎年90%を超えていることから、さが桜マラソンは比較的走りやすい大会といえるでしょう。

ただし、気象条件や体調によっては完走が難しくなる場合もあります。

そのため、事前にしっかりとトレーニングを積み、レース当日のコンディションを整えることが重要です。

完走率が毎年90%を超えていることから、さが桜マラソンは比較的走りやすい大会といえるでしょう。

ただし、気象条件や体調によっては完走が難しくなる場合もあります。

そのため、事前にしっかりとトレーニングを積み、レース当日のコンディションを整えることが重要です。

結果はどこで確認できる?

さが桜マラソンの公式結果は、大会公式サイトで発表されます。

完走者は、公式サイトに掲載されたリザルトページで自身の記録を確認することができます。

また、大会当日には速報サイトや専用アプリでリアルタイムの結果を確認することも可能です。

大会の公式結果は、通常レース終了後の数時間以内に速報が発表され、正式なリザルトは翌日以降に公開されることが一般的です。

完走証や記録証のダウンロードサービスも提供されており、これらの情報を活用して次回のマラソンに向けた振り返りを行うことが大切です。

さらに、完走証や記録証のダウンロードサービスも提供されており、後日自分のタイムを振り返ることができます。

振り返りの際には、ラップタイムを分析し、どの区間でペースが落ちたのかを確認するとよいでしょう。

また、心拍数や給水・給食のタイミングも振り返ることで、次回のレース戦略を立てやすくなります。

これらの情報を活用し、次回のマラソンに向けた具体的な改善点を見つけることが大切です。

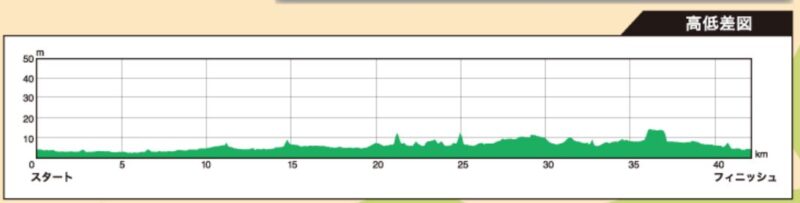

コースの特徴(高低差・距離)

さが桜マラソンのコースは、初心者から上級者まで走りやすい設計となっています。

全長42.195kmのコースは、佐賀市内を中心に設定されており、美しい桜並木を楽しみながら走ることができます。

特徴的なのは、コースの高低差が少なく、全体的にフラットな地形である点です。

急な坂道がないため、ペースを安定させやすく、初心者でも完走しやすいといわれています。

また、道幅が比較的広い区間が多く、混雑しにくいため、スムーズに走ることが可能です。

さらに、コース内には5か所の折り返し地点が設けられており、レース後半のペース管理がしやすい構造となっています。

特に、15km地点と30km地点の折り返しは、スタミナを温存しつつ戦略的に走るための重要なポイントとなります。

これにより、走力に合わせた戦略を立てやすく、自己ベスト更新を狙うランナーにも適した大会といえるでしょう。

これにより、走力に合わせた戦略を立てやすく、自己ベスト更新を狙うランナーにも適した大会といえるでしょう。

高低差と走りやすさ

さが桜マラソンの最大の魅力の一つが、高低差が約10m以内に抑えられていることです。

これにより、上り坂や下り坂による負担が少なく、安定したペースで走ることができます。

フルマラソンでは、後半のスタミナ消耗が完走率に大きな影響を与えます。

高低差の少ないコースでは、筋肉の負担を軽減できるため、終盤にペースを維持しやすくなります。

そのため、初心者ランナーでも完走しやすい環境が整っています。

また、風の影響を受けにくいコース設計になっている点も特徴です。

市街地を中心に設定されているため、高い建物が風よけの役割を果たし、強風による抵抗を軽減します。

特に、折り返し地点付近は周囲の建物によって風の影響が少なく、安定したペースを維持しやすい環境が整っています。

また、一部の区間は森林や並木道に囲まれており、風を遮る役割を果たしています。

これらの要素が、さが桜マラソンの高い完走率につながっていると考えられます。

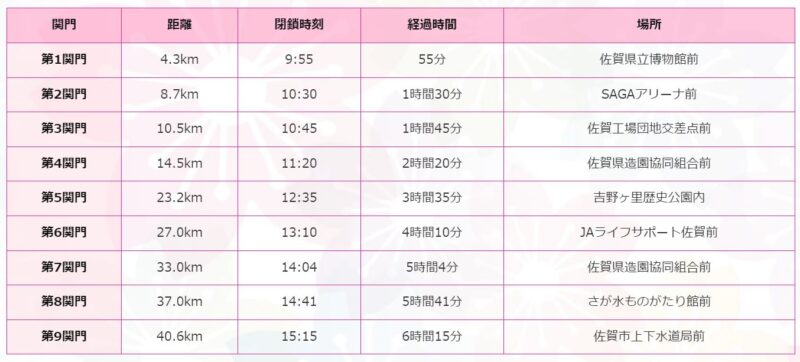

制限時間と関門のルール

さが桜マラソンでは、フルマラソンの制限時間が6時間に設定されています。

この時間内にゴールできなかった場合、リタイアとなるため、ペース配分を考えた走りが求められます。

また、コース上には複数の関門(チェックポイント)が設けられており、各関門ごとに設定された制限時間内に通過しなければなりません。

これにより、大会運営の円滑化と安全性の確保が図られています。

関門の具体的な位置は公式サイトで発表されますが、最新の情報によると、5.2km、10.7km、15.6km、21.1km、26.3km、30.9km、35.8km、40.1kmの8か所に設置されています。

各関門の制限時間内に通過しなければリタイアとなるため、計画的なペース配分が重要です。

また、レース当日の気象条件や体調によっては、制限時間内であってもリタイアを判断することが必要です。

例えば、極度の脱水症状、めまい、足のけいれん、異常な心拍数の上昇などが見られた場合は、無理をせずリタイアを決断することが重要です。

また、寒冷時には低体温症のリスクがあるため、体温低下による震えや意識の混濁が発生した際には適切な処置を受ける必要があります。

自身の体調の変化を見逃さず、安全に完走を目指すことが求められます。

給食・給水ポイント

フルマラソンを完走するためには、適切なエネルギー補給が不可欠です。

さが桜マラソンでは、コース上に複数の給水・給食ポイントが設けられており、ランナーの体力維持をサポートしています。

給水ポイントは約5kmごとに配置されており、水やスポーツドリンクが提供されます。

特に後半は脱水症状のリスクが高まるため、適度に給水を行うことが推奨されます。

また、給食ポイントでは、バナナやゼリー飲料、塩飴などが提供されることが多く、エネルギー不足を防ぐための工夫がなされています。

これにより、後半のスタミナ切れを防ぎ、安定したペースを維持しやすくなります。

さらに、地域特産の食材が提供されることもあり、ランナーにとって楽しみの一つとなっています。

例えば、佐賀県名物の「小城羊羹」や「佐賀牛コロッケ」、エネルギー補給に適した「さがんルーロー」などが給食ポイントで振る舞われることがあります。

これらの特産品は、エネルギー補給だけでなく、レースの楽しみを増やす要素として多くの参加者に喜ばれています。

給水・給食を適切に活用することで、無理なく完走を目指すことが可能です。

さが桜マラソンの完走率を上げるための対策

さが桜マラソンは比較的完走率の高い大会ですが、事前の準備や適切な戦略がなければ途中リタイアのリスクもあります。

初心者から経験者まで、完走率を上げるためにはどのような工夫ができるのでしょうか?

本記事では、初心者に適したトレーニング方法や、レース当日の体調管理、気温対策など、完走を目指すための具体的なポイントを解説します。

また、気温や天候が与える影響、他のフルマラソンとの難易度比較についても触れ、万全の準備をサポートします。

完走を確実にするために、ぜひ最後までご覧ください。

初心者向けのトレーニング方法

さが桜マラソンで完走を目指すには、計画的なトレーニングが欠かせません。

初心者ランナーにとって最も重要なのは、無理なく継続できる練習メニューを組むことです。

まずは、週3から4回のジョギングから始め、徐々に距離を伸ばしていくとよいでしょう。

初心者に適したトレーニング方法として、LSD(ロング・スロー・ディスタンス)走があります。

これは、ゆっくり長い距離を走ることで持久力を向上させるトレーニングです。

目安として、キロ7分から8分程度のペースで、無理なく長く走ることが推奨されます。

週に1回は20km程度のLSD走を取り入れることで、長時間走る体力がつきます。

また、インターバルトレーニングも有効です。

短距離を速いペースで走り、その後ゆっくり走ることを繰り返すことで、心肺機能の向上が期待できます。

加えて、坂道トレーニングを行うことで脚力を強化し、レース当日の負担を軽減できます。

当日の体調管理と気温対策

レース当日のコンディションを最適にするためには、事前の体調管理が重要です。

特に、睡眠不足や過度な食事制限はパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

レース前日は、炭水化物を中心とした食事を摂ることが推奨されます。

例えば、ご飯やパスタ、バナナなどのエネルギー補給に適した食品を積極的に摂取しましょう。

また、脂肪分の多い食事は消化に時間がかかるため、避けた方が無難です。

さらに、水分補給も欠かさず行い、体内の水分バランスを整えておくことが大切です。

7から8時間の質の高い睡眠を確保することで、レース当日のパフォーマンス向上につながります。

気温対策も完走率を上げるための重要な要素です。

さが桜マラソンは3月に開催されるため、寒暖差が激しくなる可能性があります。

朝晩は冷え込みが厳しいこともあるため、スタート時はアームウォーマーや手袋を着用し、暑くなったら調整できる装備を選ぶとよいでしょう。

また、日差しが強い日は帽子やサングラスを活用し、熱中症を防ぐことが大切です。

途中リタイアを防ぐためのポイント

フルマラソンでは、途中リタイアを避けるために適切な戦略が必要です。

まず、スタート直後に無理なペースで走らないことが重要です。

序盤に力を使いすぎると、後半でスタミナが尽きてしまうため、一定のペースを維持する意識を持ちましょう。

また、こまめな水分補給も欠かせません。

給水ポイントでは、必ず水分を摂取し、脱水症状を防ぐことが重要です。

一般的に、フルマラソンでは15から20分ごとに約150から250mlの水分を補給するのが適切とされています。

特に、気温が高い場合は、スポーツドリンクを活用し、電解質の補給も行いましょう。

過剰な水分摂取は低ナトリウム血症のリスクを伴うため、体の状態を確認しながら適量を摂ることが大切です。

さらに、レース中に足の違和感やけいれんを感じた場合は、無理に走り続けず、一度ペースを落としてストレッチを行うのも有効です。

体調の変化を見逃さず、適切な対応を取ることが完走へのカギとなります。

気温や天候が完走率に与える影響

マラソンの完走率は、気温や天候の影響を大きく受けます。

特に気温が高いと、発汗量が増え、脱水症状のリスクが高まるため、適切な水分補給が欠かせません。

一方で、寒冷時には筋肉がこわばり、パフォーマンスが低下する可能性があります。

さが桜マラソンは3月開催であり、過去の大会では気温が10℃前後になることが多いですが、年によっては15℃を超える場合もあります。

風が強い日には体感温度がさらに下がるため、防寒対策と同時に適切なウェア選びが求められます。

また、雨天時には路面が滑りやすくなり、足元の安定感が低下するため、グリップ力の高いシューズを選ぶことが大切です。

天候を考慮した事前準備が、完走率向上につながります。

参加者のレベルや年齢層の影響

完走率は、参加者のランニング経験や年齢層によっても変動します。

さが桜マラソンは、市民ランナーを中心に幅広い年齢層が参加する大会であり、特に40代・50代のランナーが多い傾向にあります。

一般的に、若年層はスピードがあり、高齢者は持久力に優れるといわれています。

しかし、適切なトレーニングを積んだランナーであれば、年齢に関係なく完走することは十分可能です。

実際、60代や70代の完走者も毎年一定数います。

また、初心者ランナーの割合が多い大会では、ペース管理が難しくなることがあります。

そのため、集団走行に巻き込まれないよう、序盤は落ち着いて走ることが大切です。

初心者がペース管理をしやすくするためには、「ネガティブスプリット戦略」を活用するのがおすすめです。

これは、前半を抑えめのペースで走り、後半でスピードを上げる方法です。

例えば、最初の5kmはキロ6分30秒ペースで走り、後半にキロ6分15秒へと少しずつ加速すると、無理なく完走しやすくなります。

また、ペースを一定に保つためにGPSウォッチを活用するのも有効です。

他のフルマラソンと比較した難易度

さが桜マラソンは、全国のフルマラソンと比較しても完走率が高い大会の一つです。

例えば、さが桜マラソンの完走率はおおよそ90から92%と安定しており、東京マラソンの96%、大阪マラソンの91%と比較しても高水準にあります。

特に、アップダウンの少ないフラットなコースが、初心者ランナーの完走率を押し上げる要因となっています。

東京マラソンや大阪マラソンと同様に都市型の大会であり、高低差が少ないため初心者にも優しいコース設計になっています。

一方で、アップダウンの多い京都マラソンや湘南国際マラソンと比較すると、さが桜マラソンの難易度は低めといえます。

特に、完走率が80%前後の山岳コースを含む大会と比べると、初心者でも挑戦しやすい環境が整っています。

とはいえ、気象条件や個々の体調によって難易度は変動するため、事前準備を怠らず、計画的なトレーニングを行うことが完走への近道となります。

さが桜マラソンの完走率:エントリー・参加情報

さが桜マラソンは、毎年多くのランナーが集まる人気の大会です。

エントリーのタイミングや方法を事前に把握しておくことで、スムーズに申し込みができます。

また、参加費や参加賞、当日の交通規制なども事前に確認しておくことが重要です。

本記事では、エントリー方法の詳細や参加賞の内容、アクセス情報などを分かりやすく解説します。

さらに、ゲストランナーやペーサーの情報についても触れ、大会をより楽しむためのポイントを紹介します。

エントリーを検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

佐賀桜マラソンのエントリー状況

さが桜マラソンへのエントリーは、毎年多くのランナーが注目する重要なポイントです。

エントリーは通常、開催前年の9月から開始され、先着順もしくは抽選で参加者が決定されます。

2024年大会の場合、エントリー受付は2023年9月1日から開始され、定員に達し次第締め切られました。

定員に達するスピードが年々早まっているため、早めの申し込みが推奨されます。

エントリー方法は、公式サイトからのオンライン登録が基本となっています。

申し込み時には、個人情報の入力や参加費の支払いが必要です。

また、団体エントリーも可能であり、複数人で参加を希望する場合は、代表者が一括で申し込む形式が取られています。

さらに、エントリー開始直後はアクセスが集中し、サイトがつながりにくくなることがあります。

そのため、事前に会員登録を済ませ、スムーズに申し込みができるよう準備しておくと安心です。

参加費と参加賞(Tシャツ・メダル)

さが桜マラソンの参加費は、一般的なフルマラソン大会と同程度の価格設定となっています。

フルマラソンのエントリー費は10,000円前後で、10kmの部門がある場合は、それよりも低価格での設定が一般的です。

参加賞としては、大会オリジナルデザインのTシャツが提供されることが多く、毎年デザインが変更されるため、コレクションとして楽しみにしているランナーも多くいます。

過去には、佐賀県のシンボルである桜をモチーフにしたデザインや、佐賀の名産品をあしらったユニークなTシャツが登場しました。

機能性にも優れ、吸汗速乾素材が使用されることが多いため、ランニングウェアとしても活用しやすい点が特徴です。

また、完走者には記念メダルが授与され、達成感を味わえる貴重なアイテムとなっています。

他にも、地域特産品が参加賞として配布されることがあり、佐賀県ならではの特産品を楽しめる点も魅力の一つです。

エントリー前に、最新の参加賞情報を公式サイトで確認することをおすすめします。

交通規制や駐車場情報

大会当日は、コース周辺で大規模な交通規制が実施されるため、参加者や応援者は事前に移動計画を立てることが重要です。

特に、佐賀市内の主要道路では、早朝から午後まで交通規制が行われるため、自家用車での移動は制限されることが多いです。

公共交通機関を利用する場合、JR佐賀駅が最寄りとなり、駅周辺から会場までのシャトルバスが運行されることもあります。

シャトルバスは大会当日の朝5:30頃から運行が開始され、レース開始時間に間に合うよう頻繁に発車します。

乗車料金は片道500円程度で、事前にチケットを購入することでスムーズに乗車できます。

事前に時刻表やルートを確認し、スムーズに移動できるよう準備しましょう。

また、駐車場に関しては、公式駐車場が事前予約制で用意されることが一般的です。

ただし、駐車スペースには限りがあるため、早めの予約が推奨されます。

周辺の民間駐車場を利用する場合も、満車になる可能性があるため、代替手段を考えておくと安心です。

ゲストランナーやペーサーの情報

さが桜マラソンでは、毎年著名なゲストランナーが招待され、大会を盛り上げます。

過去には、オリンピック経験者の高橋尚子さんや、人気市民ランナーの川内優輝さん、さらにスポーツタレントの森脇健児さんが参加し、ランナーと共に走る姿が話題となりました。

ゲストランナーとの交流イベントが開催されることもあり、参加者にとって貴重な機会となります。

また、完走をサポートするペーサーも配置されており、目標タイムごとに複数のグループが設けられています。

一般的に、サブ3.5(3時間30分)、サブ4(4時間)、サブ4.5(4時間30分)、サブ5(5時間)などの目標タイム別にペーサーが設定されており、ランナーは自身の目標に応じて適切なグループを選ぶことができます。

ペーサーは一定のペースを維持しながら走るため、ペース管理が苦手なランナーにとって心強い存在です。

特に、初めてフルマラソンに挑戦するランナーは、ペーサーと共に走ることでリズムをつかみやすくなります。

公式サイトでは、大会が近づくとゲストランナーやペーサーの詳細が発表されるため、参加を検討している方は定期的に情報をチェックするとよいでしょう。

【まとめ】さが桜マラソン完走率を総括

さが桜マラソンは、初心者から経験者まで幅広いランナーにとって魅力的な大会です。

過去の完走率データを見ても、比較的高い水準を維持しており、フラットなコースや充実した給水・給食のサポートがその要因と考えられます。

完走率を上げるためには、事前の適切なトレーニングや、当日の体調管理が重要です。

また、気温や天候などの影響も考慮し、万全の準備を整えることで、より快適にレースを楽しむことができるでしょう。

本記事で紹介した情報を活用し、さが桜マラソンへの挑戦を成功させましょう。

エントリーや大会当日の流れをしっかり把握し、充実したマラソン体験を得るために、事前準備を万全にしてください。