100kmという過酷な距離を走り抜ける「サロマ湖ウルトラマラソン」。

ウルトラマラソン初心者からベテランランナーまで、多くの挑戦者を惹きつける人気大会ですが、「果たして自分に完走できるのか?」「完走率は?難易度は高いのか?」と不安を感じて検索された方も多いのではないでしょうか。

本記事では、サロマ湖ウルトラマラソンの完走率と難易度に焦点をあて、過去のデータ・気象条件・コースの特徴・完走者の体験談などをもとに、初心者にもわかりやすく解説していきます。

制限時間や関門にコース攻略のための高低差や累積標高なども解説。

加えて、完走のために必要な走力・準備・装備、さらには他のウルトラマラソンとの比較まで網羅。

あなたの「完走できるか不安…」という気持ちを、「これなら挑戦できそう!」という前向きな気持ちに変えられるよう、情報を丁寧にお届けします。

サロマ湖ウルトラマラソンの完走率と難易度を徹底解説!

サロマ湖ウルトラマラソンは、日本を代表するウルトラマラソン大会のひとつであり、毎年多くのランナーが参加を目指します。

100kmという長距離に挑む本大会は、単なる持久力だけでなく、戦略や精神力も求められる過酷なレースです。

本項では、サロマ湖ウルトラマラソンの完走率の推移やコースの特性、気象条件といった難易度に関する要素を詳しく解説いたします。

過去のデータをもとに、気温と完走率の相関関係や、初参加ランナーの完走実績、完走に必要な走力レベルまで幅広く紹介します。

また、他のウルトラマラソンとの比較を通じて、サロマ湖大会の特徴的な難しさや優しさを浮き彫りにし、安心して準備できるよう、具体的かつ実践的なアドバイスも掲載しています。

サロマ湖ウルトラマラソンとは?大会概要と特徴

サロマ湖ウルトラマラソンは、北海道の雄大な自然に囲まれたサロマ湖周辺を舞台に、毎年6月下旬に開催される100kmと50kmのウルトラマラソン大会です。

1986年に始まった歴史ある大会で、日本国内では最も参加者が多く、国際ウルトラマラソン協会(IAU)の公認レースでもあります。

コースは走りやすい設計ながらも、長時間の継続的な負荷がかかるため、気温や風といった自然条件が難易度を高める要因となります。

特に終盤の「ワッカ原生花園」エリアは強風や寒暖差にさらされることがあり、多くのランナーにとって試練となります。

沿道の応援やエイドステーションの充実度は高く、初心者にとっても参加しやすい環境が整っている点は大きな魅力です。

参加人数・定員・エントリー方法

サロマ湖ウルトラマラソンの100km部門には例年約3,500名、50km部門には約500名の定員が設けられており、合計で約4,000人が参加できる体制となっています。

募集開始は例年1月上旬から2月頃にかけて行われ、ランネットなどのエントリーサイトを通じて先着順で申し込む形式です。

ここ数年は一部で定員割れも見られる年があり、申込開始からすぐに埋まるというよりは、おおむね2週間以内には定員に達する傾向が見られます。

なお、陸連登録の有無によってスタートブロックが異なり、後方スタートのランナーはスタートロスを想定した時間管理が必要です。

また、近年では新型コロナウイルスの影響による開催可否の変動もあったため、公式情報を定期的に確認することが重要です。

参加費・ふるさと納税との関係

サロマ湖ウルトラマラソンの参加費は、100km部門でおおむね20,000円、50km部門で15,000円程度と、フルマラソン大会と比較して高額な設定となっています。

これは距離の長さに加え、エイドステーションの数や医療体制、交通規制などの運営コストが高いためです。

注目すべき点として、ふるさと納税を活用して大会参加枠を確保できる「寄附枠」制度が存在します。

これは大会開催地である湧別町などへのふるさと納税を行うことで、通常の先着申込とは別枠で出場権が得られる仕組みです。

税制優遇を受けながら確実にエントリーできる手段として、年々利用者が増加しています。

参加賞にはオリジナルTシャツや地元特産品が含まれる年もあり、地域振興とのつながりも強く、地元との一体感を味わえる点が魅力です。

他の人気ウルトラマラソンとの難易度比較(富士五湖・四万十川など)

サロマ湖ウルトラマラソンの難易度を正しく理解するためには、他の主要なウルトラマラソン大会との比較が有効です。

たとえば、富士五湖ウルトラマラソンは標高差が大きく、アップダウンが繰り返されるため、脚への負担が大きくなりがちです。

また、四万十川ウルトラマラソンは気温が高くなる傾向があり、暑さ対策が重要になります。

これに対してサロマ湖はフラットなコース設計であり、フルマラソンを4時間半以内で走れる程度の走力があれば、比較的安定した走りが可能です。

特筆すべきは、サロマ湖が日本で唯一「ウルトラマラソン世界選手権」の選考対象大会として位置付けられている点です。

これは、単なる市民ランナー向けの大会ではなく、競技志向の高いランナーにとっても重要な舞台となっていることを意味します。

さらに、給水やエイドの設置間隔も充実しており、初心者にとって安心材料が揃っているのも大きな特徴です。

初心者におすすめされる理由

初めてのウルトラマラソンとしてサロマ湖が選ばれる理由には、いくつかの明確な要因があります。

まず、コース全体がフラットであり、心拍や筋力の急激な変動が起こりにくいため、ペースを維持しやすいという特性があります。

加えて、スタートからゴールまでの関門時間が細かく設定されており、目安となるタイム配分がしやすい点も初心者にとって大きな利点です。

沿道の声援が途切れず、心理的な支えになる点も見逃せません。

多くの市民ランナーが毎年参加していることから、完走のノウハウがWebメディアやブログ、ランナー向けの書籍などでも広く共有されており、事前準備の指針が得やすい環境にあります。

また、北海道開催という立地が気温的にも有利に働く年が多く、熱中症のリスクが比較的低い点も初心者にとって安心材料と言えるでしょう。

定員割れの噂と実際

インターネット上では「サロマ湖ウルトラマラソンが定員割れを起こしているのではないか」といった噂が散見されます。

実際には、年度によって申込のペースに差があるものの、多くの年で最終的には定員に達しています。

2020年以降は新型コロナウイルスの影響で参加を控える人が一時的に増加し、エントリーが緩やかになった時期もありましたが、直近の大会では回復傾向が見られます。

また、ふるさと納税枠など多様な参加手段が増えたことにより、通常のエントリー枠と分散する形となっているのも一因です。

加えて、参加者の年齢層やニーズの多様化により、複数のウルトラマラソンと比較検討する層も増えていることから、エントリー動向は単純ではありません。

したがって、「定員割れ」という表面的な見方にとどまらず、複数ルートの申込方法や参加者の動機など、背景にある要因を正しく理解することが重要です。

サロマ湖ウルトラマラソンの難易度と完走率の実態

サロマ湖ウルトラマラソンの完走率は、出場を検討しているランナーにとって非常に気になる指標です。

この大会は100kmという長距離であるにもかかわらず、他のウルトラマラソンと比較すると比較的高い完走率を維持しています。

しかし、完走率は毎年一定ではなく、天候や気温などの自然条件に大きく左右されるのが特徴です。

特に暑い年には完走率が急落するケースもあり、気象対策の重要性が浮き彫りになります。

さらに、完走率は年代別・性別によっても傾向が異なります。

中高年層の完走率が高めであるのは、経験とペース配分能力に優れているためと考えられます。

また、参加者の多くがフルマラソン経験者であることから、一定の走力が前提となっており、初出場でも事前の準備を怠らなければ完走は十分に可能です。

このように、完走率の背景にはさまざまな要因が影響しており、単なる数字だけでは難易度を判断しきれない点も押さえておくべきでしょう。

年度別の完走率データと傾向

| 開催年 | 100km完走率 | 最高気温 |

|---|---|---|

| 2024年 | 58.8% | 32.3℃ |

| 2023年 | 64.6% | 29.1℃ |

| 2019年 | 73.3% | 24.8℃ |

| 2018年 | 72.6% | 22.6℃ |

| 2017年 | 71.4% | 13.2℃ |

| 2016年 | 80.4% | 13.8℃ |

| 2015年 | 81.8% | 13.4℃ |

| 2014年 | 55.8% | 28.1℃ |

| 2013年 | 68.9% | 23.7℃ |

| 2012年 | 75.6% | 14.1℃ |

過去10年間のサロマ湖ウルトラマラソンにおける完走率の推移を見ると、おおよそ60~80%の間で推移しています。

例えば、2015年や2016年のように気温が低く走りやすかった年は完走率が80%を超えた一方、2024年のように30℃を超える暑さに見舞われた年は完走率が50%台に落ち込んでいます。

年間ごとのデータをもとに自身の出場年の傾向を把握しておくことが完走への備えとなります。

また、完走率の高かった年には、エントリー時点から上級者の参加が多かったという分析もあります。

公式記録には表れないものの、申込者の属性やトレンドにも完走率は影響される可能性があります。

特に最近では「ふるさと納税枠」などを活用して参加する層が増えており、出場者の経験値や準備状況も多様化しています。

気温や天候と完走率の関係

サロマ湖ウルトラマラソンの完走率を語る上で、気温と天候の影響は避けて通れません。

特に6月下旬の開催という季節柄、年によっては日中に30℃近くまで気温が上昇することがあり、熱中症のリスクや脱水症状が完走の障壁となります。

2014年や2024年など、暑さが厳しかった年は例外なく完走率が50%台にとどまりました。

一方で、20℃未満の涼しい年は完走率が70~80%台に跳ね上がる傾向があります。

風の強さや降雨の有無も影響し、とくに「ワッカ原生花園」エリアでは突風が体力を奪う要因となることもあります。

過去の大会では、以下のような気象条件が完走率に影響したことが確認されています:

風速が強い年は後半の失速が多い

湿度が高い年は脱水や熱中症のリスクが上昇

曇天・微風の日は体力の温存がしやすい

したがって、出場を決めた後は当日の天候だけでなく、風や湿度の予測にも注目し、補給や装備の準備を怠らないことが大切です。

結果の読み解き方

完走率の数字は、単にレースの難易度を示す指標ではなく、さまざまな要素を読み解く材料となります。

例えば、同じ完走率60%であっても、気温が低く走りやすいコンディションであった場合は、選手の状態やトラブル発生率が影響している可能性があります。

逆に、猛暑や強風など過酷な条件下での60%完走率は、むしろ高水準と見ることもできます。

さらに、リタイア者の分布を見ると、特定の関門直前で集中する傾向があるため、戦略的にペースを調整しやすいポイントとして活用することも可能です。

多くのランナーが苦戦した地点を知ることは、事前のペース設計に役立ちます。

また、上位ランナーの通過タイムや装備傾向を分析することで、自身の準備にも反映しやすくなります。

完走率を「単なる数字」として捉えるのではなく、戦略立案に活用できる「情報資源」として扱う姿勢が、完走への近道となるでしょう。

ウルトラマラソン完走できる人の特徴とは?

サロマ湖ウルトラマラソンをはじめとしたウルトラマラソンで完走できる人には、いくつか共通する特徴があります。

まず最も大切なのは、ペース配分とエネルギー管理を的確に実践できる能力です。

持久系スポーツにおいては「飛ばしすぎず、止まりすぎない」走り方が完走への鍵を握ります。

次に、フルマラソン完走経験があることが望ましく、目安としてはサブ4.5(4時間30分以内)のタイムを安定して出せる走力があると、完走の可能性が格段に高まります。

また、長時間の運動に対する耐性や、暑さや寒さへの順応力も重要なファクターです。

さらに注目したいのは「柔軟な対応力」です。

たとえば、装備トラブルや体調の変化に即応できる判断力は、長丁場のレースでは不可欠なスキルといえます。

近年では、GPSウォッチによるリアルタイムのモニタリングや、補給計画をあらかじめ立てるなど、データを活用した戦略的なレース運びを行うランナーが増加しています。

これらの要素を兼ね備えたランナーこそ、過酷なウルトラマラソンを乗り越えられる資質を備えているといえるでしょう。

サロマ湖ウルトラマラソンの完走率と難易度:コース攻略ポイント

サロマ湖ウルトラマラソンの難易度は、ウルトラマラソンの中でも比較的高くはないとされていますが、100kmという距離の長さから決して油断できるものではありません。

コースはフラットで走りやすいといわれていますが、それゆえにペース管理を誤ると、後半で著しいペースダウンを招く可能性があります。

また、制限時間や関門の設定も完走を目指す上での重要なポイントです。

特に初挑戦のランナーにとっては、レース中にどの地点で関門が設けられているか、どのようなペース配分が求められるかを把握することが完走の成否を左右します。

さらに、コースの高低差や累積標高、地形的な特性を理解しておくことも重要です。

サロマ湖周辺は比較的平坦な土地ですが、長時間にわたる単調な景色がメンタル面に影響することもあります。

そのため、風景の変化を戦略的に利用した集中力の再構築が攻略の要となります。

ここでは、制限時間や関門、コースの地形情報など、完走を目指す上で押さえておくべき実践的な情報を詳しく解説していきます。

制限時間と関門の詳細

■100kmの部(5:00スタート)

| 距離 | 閉門時刻 | スタートからのタイム |

|---|---|---|

| 10km | 6:23 | 1時間23分 |

| 20km | 7:39 | 2時間39分 |

| 30km | 8:55 | 3時間55分 |

| 41km | 10:20 | 5時間20分 |

| 50km | 11:30 | 6時間30分 |

| 60km | 12:48 | 7時間48分 |

| 69.3km | 13:59 | 8時間59分 |

| 79.3km | 15:19 | 10時間19分 |

| 91.5km | 16:54 | 11時間54分 |

| FINISH | 18:00 | 13時間 |

■50kmの部(10:00スタート)

| 距離 | 閉門時刻 | スタートからのタイム |

|---|---|---|

| 10km | 11:30 | 1時間30分 |

| 19.3km | 13:59 | 3時間59分 |

| 29.3km | 15:19 | 5時間19分 |

| 41.5km | 16:54 | 6時間54分 |

| FINISH | 18:00 | 8時間 |

サロマ湖ウルトラマラソンでは、100kmの部において制限時間が13時間と設定されています。

この時間内にゴールラインを通過できなければ完走とは認められません。

また、コース上には複数の関門が設けられており、それぞれに制限時間が細かく設定されています。

たとえば、30km地点、60km地点、80km地点などの主要なポイントで関門があり、これらを時間内に通過できなければその時点でレース終了となります。

特に後半の関門では疲労が蓄積し、気温上昇や足の痛みといったトラブルが出やすいため、後半のペース維持が成功のポイントになります。

また、関門通過の時間はネットタイムではなくグロスタイム(号砲からの時間)で判断されるため、スタート位置によるロスも計算に入れて行動する必要があります。

初心者の場合、以下の点を事前にシミュレーションしておくことが推奨されます:

各関門時間を逆算し、区間ごとの通過目安を設定する

エイドやトイレを想定したロスタイムを加味したペースを計画する

スタートロスを含めたグロスタイムでの管理に慣れておく

制限時間は?

サロマ湖ウルトラマラソンの100km部門における制限時間は13時間と定められています。

これは、フルマラソンの倍以上の距離を走るにもかかわらず、極端に長い時間ではないため、持久力だけでなく時間管理能力も試されるレースです。

全体として1kmあたり7分48秒以内のペースで走ることが求められる計算になりますが、実際にはエイドでの補給やトイレ休憩、渋滞による時間ロスなども含めて考慮する必要があります。

そのため、実質的には1kmあたり7分15から30秒ペースを維持する意識が重要です。

関門突破のペース目安

各関門を突破するには、一定のペースを持続することが求められます。

関門の通過にはグロスタイムが適用されるため、号砲からのタイム管理が基本となります。

たとえば、30km地点の関門はスタートから4時間30分、60km地点は8時間30分という目安が設定されています。

これを逆算すると、前半のうちにある程度の余裕を持った走行が望ましく、1kmあたり7分から7分15秒程度の安定したペースが理想です。

また、後半の失速を見越して前半に貯金を作る戦略も有効ですが、オーバーペースによるバテを避けるため、心拍や体調をモニタリングしながら走ることが推奨されます。

ペース感覚に自信がない場合は、GPSウォッチを活用したリアルタイムの管理が効果的です。

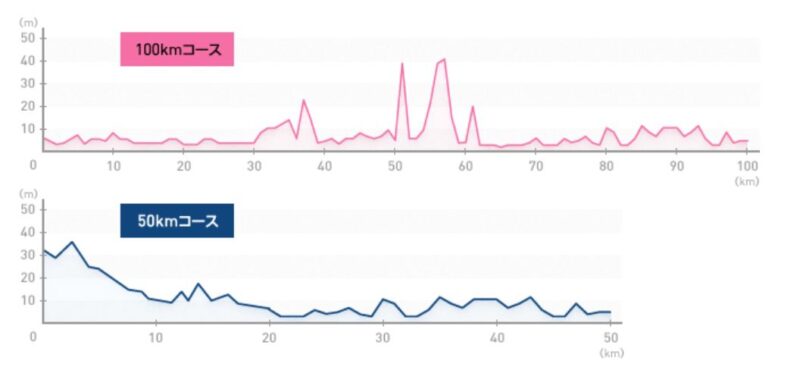

コースの高低差・累積標高・地形の特徴

サロマ湖ウルトラマラソンのコースは、全体的にフラットで走りやすいと評価されています。

標高差が少ないため、脚への負担が比較的少なく、一定のペースを維持しやすいのが特徴です。

しかし、100kmという長距離を走る中で、わずかな高低差も蓄積すれば無視できない疲労の原因となります。

例えば、累積標高100mの上り下りが繰り返されると登山一回分にも匹敵する負荷になることがあります。

また、地形的に単調な直線区間が長く続くため、メンタル面での対策も必要です。

長時間同じ景色が続くことで集中力が切れやすくなるため、風景の変化を区切りにしたペース設計や、音楽・応援ポイントを活用した集中力の再構築が完走を後押しします。

さらに、風が吹き抜けやすい地形特性もあり、特に「ワッカ原生花園」付近では横風の影響を受けやすい点にも注意が必要です。

高低差と累積標高は?

サロマ湖ウルトラマラソンのコースにおける高低差は非常に小さく、スタート地点とゴール地点での標高差はほとんどありません。

累積標高も100km全体で200から300m程度とされており、ウルトラマラソンの中ではかなり平坦な部類に入ります。

このため、登りや下りが苦手なランナーや、脚への負担を最小限に抑えたい方には適したコースといえます。

ただし、「平坦である=楽」というわけではなく、一定のリズムで走り続けることによる筋肉の疲労が蓄積しやすい点には注意が必要です。

また、フラットゆえに単調さからくる集中力の維持が求められます。

レース中盤以降では、ほんのわずかな坂や路面の傾きも足にダメージを与えるため、シューズのクッション性やフォームの安定性も攻略要素のひとつとなります。

気温・風など気象条件の影響

サロマ湖ウルトラマラソンは6月下旬に開催されるため、例年、気温の上昇が完走率に大きな影響を与える要因となります。

特に日中は25から30度近くまで気温が上がる日もあり、炎天下での走行に備えた暑熱順化や適切な水分・塩分補給が重要です。

また、サロマ湖周辺は遮蔽物の少ない地形であるため、風の影響も無視できません。

特に「ワッカ原生花園」付近では強い横風が発生しやすく、ランナーの体力を奪う要因となります。

これに加え、湿度や風向き、日差しの強さといった要素も体感温度に影響します。

例えば、風がなく湿度が高い日は発汗による体温調整がうまくいかず、疲労が蓄積しやすくなります。

近年は気候変動の影響で、年によって気象条件の振れ幅も大きくなっているため、出場前には過去の天候データや気象予報の確認を怠らず、万全の準備を整えることが重要です。

気温の傾向と注意点

過去の大会データによると、サロマ湖ウルトラマラソンが開催される6月下旬は、朝方の気温が15から18度前後、日中は25から30度程度まで上昇する日が多く見られます。

特に晴天時には路面の照り返しによって体感温度がさらに高まり、脱水症状や熱中症のリスクが高まるため、暑さ対策は必須です。

また、朝晩と日中の寒暖差が大きいことも特徴であり、スタート時の寒さに対応できるウェアと、日中の暑さに対応できる通気性の高い装備の両方を準備する必要があります。

近年は気候の不安定さから、突然のにわか雨や風の強さが変化することもあるため、防水性と軽量性を兼ね備えたレインウェアなども携行しておくと安心です。

エイド・スペシャルドリンクの配置と戦略

ウルトラマラソンにおいては、適切な栄養補給と水分補給が完走を左右する要素となります。

サロマ湖ウルトラマラソンでは、エイドステーションが約5kmごとに設置されており、水・スポーツドリンクのほか、バナナ、梅干し、塩、パン、ゼリーなど多彩な補給食が用意されています。

このように頻繁に設置されたエイドにより、ランナーは自身のペースや体調に合わせて補給を調整しやすく、初心者でも安心してレースを進めることができます。

また、サロマ湖特有の取り組みとして「スペシャルドリンク」の制度があります。

これは、事前に自分が用意した補給ドリンクを指定の場所に設置してもらえる制度であり、特定の補給タイミングに合わせたエネルギー管理が可能となります。

自分の体質や好みに合わせた補給ができる点で、完走率の向上に直結するメリットです。

エイドの間隔と内容

サロマ湖ウルトラマラソンでは、コース上に約5kmおきにエイドステーションが設けられています。

各エイドでは、水やスポーツドリンクのほか、エネルギー補給用の食品としてバナナ、パン、梅干し、塩、ゼリーなどが提供されます。

場所によっては氷や冷水、スイカ、そうめんといった夏場に適した食べ物も登場するため、エイド内容を事前に把握しておくことで、補給戦略を立てやすくなります。

また、特に暑い年にはエイドごとに氷や冷たい水を利用して身体を冷やす工夫をしているランナーも多く見られます。

水分補給だけでなく、塩分や糖質のバランスにも意識を向け、胃腸トラブルを回避するためには、摂取する種類と量の選択も重要です。

スペシャルドリンクの活用法

サロマ湖ウルトラマラソンでは、ランナー自身があらかじめ準備した「スペシャルドリンク」を決められた数カ所のエイドに設置してもらうことが可能です。

この制度を活用することで、自身に合った補給ドリンク(エネルギージェル、経口補水液、カフェイン入り飲料など)をタイミングよく摂取でき、体調の維持やペース管理に大きく貢献します。

スペシャルドリンクは通常3から4箇所の指定エイドで受け取ることができ、どの地点で補給するかを事前に戦略として組み込むことが重要です。

とくに70km以降の後半区間など、疲労が蓄積しやすく食欲が低下しやすい場面で活用することで、体力回復を効率よくサポートできます。

サロマ湖ウルトラマラソンの完走率と難易度:完走者のブログ・体験談から学ぶリアル

サロマ湖ウルトラマラソンの難易度を理解する上で、実際に完走したランナーの体験談は非常に有益です。

大会の公式情報だけでは分からないリアルな視点が盛り込まれており、レース中の心理状態や体調の変化、現場での対応力など、生々しいディテールを知ることができます。

ブログやX(旧Twitter)、Instagramなどで発信されている体験記では、気象条件やエイドの使い方、補給の失敗例など、数字では読み取れない“人間のドラマ”が描かれています。

特に印象的なのは、前半快調に進んでいたものの、後半に足がつってしまった事例や、エイドでの補給が裏目に出て胃腸トラブルにつながったケースなどです。

こうした失敗談から学ぶことで、自分のレースに生かせる戦略を立てることが可能になります。

成功談だけでなく、厳しさを実感できる失敗談にも触れることで、サロマ湖の難易度をより現実的に捉えることができるでしょう。

実際のレース展開と感想(ブログ引用)

多くのランナーがブログで記録しているように、サロマ湖ウルトラマラソンは「前半は走りやすく、後半が過酷」という共通の傾向があります。

スタートから50kmまでは比較的フラットで気温もまだ穏やかですが、60kmを過ぎたあたりから日差しや風が強まり、体力が一気に削られると報告されています。

また、後半に入ると補給が難しくなることから、早めのエネルギー摂取が完走のカギになるという指摘も多く見られ、多くの体験談がその重要性を強調しています。

ある完走者のブログでは、「80km以降は脚よりもメンタル勝負」と語られており、長時間走り続ける中での集中力の維持が完走に直結するとのことです。

加えて、応援の力や仲間との会話が励みになったという声も少なくありません。

こうした感想を通じて、ただの長距離走ではない、精神力と戦略のバランスが試されるレースであることが浮き彫りになります。

ブログに見る成功と失敗

実際のブログ体験談には、完走できた人とできなかった人の差が明確に表れています。

成功したランナーの多くは、ペース管理に優れ、早めの補給とこまめな水分・塩分摂取を徹底していました。

一方、失敗例では、序盤に飛ばしすぎて後半に大きく失速したケースや、補給が合わず胃腸の不調でリタイアした例が目立ちます。

また、レース直前の体調管理や前日の睡眠時間、朝食の内容なども結果に影響を及ぼしていることが分かります。

たとえば、おにぎりとバナナ、味噌汁などを組み合わせた軽めの炭水化物中心の食事をとったという例が多く見られます。

こうした細かな要素を含めて準備することの重要性が、多くの体験記から伝わってきます。

成功談と失敗談の両方に目を通すことで、リスクを減らし、自分にとって最適な走り方を模索するヒントが得られるでしょう。

サブテン達成者の練習法と本番戦略

100kmを10時間以内で走る「サブテン」を達成するには、徹底した練習計画と本番のペース戦略が求められます。

完走者の中でも特に上位に入るランナーのブログを見ると、週に100km以上を走る走行距離の確保、LSD(ロング・スロー・ディスタンス)を中心としたスタミナ強化、ペース走によるスピード持久力の向上など、緻密なトレーニングが行われていることが分かります。

本番では、序盤から飛ばすことなく、設定ペースを維持し続けることが基本です。

また、スペシャルドリンク(事前に自分で準備した補給飲料を指定エイドに置ける制度)を活用した補給管理、後半の暑さ対策、関門時間の把握といった細かな準備もサブテン達成には欠かせません。

記録を狙うなら、サブテンランナーの練習法や当日の動き方を参考にすることで、実現性のある目標設定ができるようになります。

レース当日の注意点(交通規制・応援・駐車場・車中泊)

サロマ湖ウルトラマラソン当日は、レース運営に伴い、会場周辺では広範な交通規制が実施されます。

事前に公式サイトなどで交通情報を確認し、余裕を持った移動計画を立てることが重要です。

また、応援のために訪れる家族や友人の動線も制限されるため、応援ポイントの選定にも注意が必要です。

さらに、地方での開催ということもあり、宿泊施設が限られているため、前泊・後泊の予約は早めに行うべきです。

会場近辺では車中泊をするランナーも多く見られますが、夜間は冷え込むこともあるため、防寒対策は万全に整えておく必要があります。

アクセス、応援、宿泊などの面からも事前準備が完走の一部といえるでしょう。

交通規制とアクセス情報

大会当日は、スタート地点やゴール付近を中心に長時間の交通規制が敷かれます。

特に国道238号線などの幹線道路にも影響が及ぶため、移動ルートは前日までに確認しておくことが肝要です。

大会公式サイトでは、規制エリアや通行可能時間帯が詳細に案内されているため、こまめに情報をチェックするようにしましょう。

公共交通機関を利用する場合は、最寄りのJR遠軽駅や北見駅から大会のシャトルバスを活用するのが一般的です。

ただし、便数が限られているため、移動のタイミングには余裕を持って行動することが求められます。

車でのアクセスも可能ですが、駐車場の数には限りがあるため、指定された場所へ時間厳守で入場するよう注意が必要です。

応援・駐車場・車中泊の注意点

サロマ湖ウルトラマラソンでは、コース沿いに応援スポットがいくつか用意されていますが、アクセスが制限されている場所もあるため、あらかじめ確認が必要です。

特に後半のコースは応援できるポイントが少なくなるため、事前に応援する側と連絡手段を決めておくことが望ましいです。

また、会場周辺には指定の駐車場(北見市常呂町)が用意されていますが、早朝5から6時台から混雑が予想されるため、時間に余裕をもって行動することが推奨されます。

駐車場からスタート地点まではシャトルバスが用意されています。

ただし、シャトルバスは予約制です。

シャトルバスの予約は大会申し込み後のパンフレットに記載があります。

車中泊を計画している場合は、防寒用の寝袋やマット、結露対策としての換気手段も重要です。

安全で快適な移動・滞在が、レース本番のコンディションにも直結します。

サロマ湖ウルトラマラソンの完走率と難易度:参加準備に役立つ情報

サロマ湖ウルトラマラソンへの参加には、事前のトレーニングだけでなく、宿泊や移動、当日の過ごし方に至るまで多方面にわたる準備が求められます。

特に地方開催であることから、宿泊施設の早期予約と移動手段の事前調整が重要です。

会場周辺は自然豊かな地域である一方、交通の便や宿泊インフラが限られているため、早めの計画が成功の鍵となるでしょう。

また、マラソンツアーを利用する方法や、地元の観光情報を含めた周辺環境の理解も、大会参加をより快適かつ充実したものにします。

さらに、参加賞として配布されるTシャツや記念品の内容も例年注目されており、モチベーションの一因ともなっています。

ここでは、サロマ湖ウルトラマラソンに向けた実用的な準備情報を、初心者にも分かりやすく紹介していきます。

宿泊施設・周辺環境・ツアー情報

サロマ湖ウルトラマラソンの開催地は北海道北見市・湧別町・佐呂間町にまたがるエリアであり、広域に渡るため宿泊場所の選定が重要です。

特にスタート地点に近い湧別町周辺の宿泊施設は人気が高く、エントリー受付開始と同時に満室になる傾向があります。

北見市や網走市に宿泊するケースも多く、車で1から2時間の移動を見込む必要があるため、移動手段の確保も早めに行っておきましょう。

一方、マラソンツアーに申し込めば、宿泊・送迎・エントリー代行などを一括して手配できるため、特に初出場の方や遠方からの参加者には心強い選択肢となります。

また、大会前後にサロマ湖周辺を観光することで、地域の魅力に触れながらリフレッシュすることも可能です。

自然豊かな環境と温泉地を活かし、旅行とランニングを組み合わせた楽しみ方を取り入れることもおすすめです。

宿泊予約のコツ

大会当日の早朝スタートに備え、スタート会場に近い宿泊施設の確保が理想的です。

しかし、湧別町周辺の宿泊施設は数が限られており、予約開始と同時に埋まってしまうことが多いため、エントリー確定前後には宿探しを始めるのが望ましいでしょう。

楽天トラベルやじゃらんといった大手宿泊サイトではアラート機能を設定することで、空室の情報をすぐに把握することができます。

加えて、地元の観光協会に問い合わせると、ネットに出ていない小規模宿を紹介してもらえる可能性もあります。

また、北見市や網走市のビジネスホテルを利用する場合は、移動時間や交通手段の確認が不可欠です。

大会公式のシャトルバスが運行される年もありますが、定員制かつ発着時間が限られているため、詳細は事前にチェックしておきましょう。

どうしても宿が見つからない場合には、道の駅やキャンプ場などでの車中泊という選択肢もありますが、寒暖差や騒音への対策が必要です。

ツアーの活用方法

マラソン大会専用のツアーを利用することで、エントリーから宿泊、現地移動まで一括してサポートを受けられます。

特に地方開催で宿泊・交通の手配が煩雑なサロマ湖ウルトラマラソンにおいては、非常に有効な選択肢となるでしょう。

ツアー会社によっては、選手説明会や前夜の食事会が組み込まれていることもあり、他の参加者と交流を深めながら大会へのモチベーションを高める機会にもつながります。

さらに、ツアーバスでの移動中に現地の最新情報や当日の注意点などが共有されるケースもあり、個人での参加では得にくい情報が得られるのも利点です。

ツアーの多くは定員制で、人気の高いプランはすぐに満席になることもあるため、情報収集と申し込みは早めに行うのが基本です。

過去にツアー利用者が残したレビューなども参考に、自分に合ったプランを見つけることをおすすめします。

参加賞やTシャツの内容とは?

サロマ湖ウルトラマラソンの参加賞は、毎年趣向を凝らした実用性の高いアイテムが揃っています。

特にTシャツは、機能性に優れたスポーツ素材が採用されており、完走後の記念としても人気があります。

デザインは年ごとに変更され、地元の風景や自然をモチーフにしたものや、サロマ湖の青をイメージした配色が用いられるなど、視覚的にも印象的な仕上がりとなっています。

そのほか、タオルやドリンクボトル、ランニングキャップなどが同封される年もあり、レース後のケアや今後のトレーニングにも役立ちます。

また、完走者には完走メダルや記録証が授与されます。

さらに、サブテンや年代別上位者には特別な賞品が用意されることもあるため、実力に応じた目標設定の参考にもなるでしょう。

参加賞の内容は公式サイトや事前案内で発表されるため、チェックを怠らず、楽しみに備えておくと安心です。

サロマ湖ウルトラマラソンの完走率と難易度:準備と練習方法

サロマ湖ウルトラマラソンの100kmという過酷な距離を完走するには、計画的な準備と継続的な練習が不可欠です。

特にフルマラソン経験者であっても、距離と時間の壁に直面するため、ウルトラ特有のトレーニングが必要となります。

走力の強化だけでなく、補給・装備の見直し、そしてメンタル面の備えも欠かせません。

また、トレーニング期間中に本番を想定したロング走や夜間走を取り入れることで、実戦力を養うことができます。

ここでは、完走を現実的な目標とするために必要な走力の目安やトレーニングの方法、装備の工夫、さらには初心者が陥りやすい注意点までを網羅的に解説します。

実際の完走者の声も参考にしながら、ウルトラマラソンを無理なく乗り切るための戦略を整理していきます。

必要な走力とトレーニングの目安

サロマ湖ウルトラマラソンを完走するためには、単にフルマラソンを走れる体力では不十分です。

一般的に「サブ4(4時間未満での完走)」のフルマラソン走力が、完走のための最低ラインとされています。

ただし、実際にはサブ4からサブ5の走力を持つランナーでも十分に完走を目指すことが可能です。

重要なのは持続力と自己管理能力です。

長時間にわたるレースでは、一定のペースで走り続けるスタミナと、補給・体調管理を同時に行う持久力も求められます。

トレーニングでは週に1から2回のロング走(30km以上)を取り入れることが効果的で、ペースは本番想定よりもやや遅めが理想です。

また、月間走行距離としては300から400kmを目標にすると、身体が長時間の負荷に順応しやすくなります。

ポイント練習としてはビルドアップ走や峠走も加えることで、持久力と筋力の向上が期待できます。

フルマラソンとの比較と練習プラン例

ウルトラマラソンはフルマラソンと異なり、走行時間が長時間に及ぶため、補給やペース配分、メンタル維持がより重要になります。

たとえば、フルマラソンでは90分から180分程度で終わるレースも、サロマ湖では10時間以上の運動を強いられることも珍しくありません。

そのため、練習では「時間に耐える身体づくり」を重視する必要があります。

具体的な練習プランとしては、平日はジョグ中心で週に1から2回のポイント練習、週末には距離を踏むロング走を行います。

月に一度は50km程度のLSD(ロングスローディスタンス)を取り入れ、ウルトラの距離感に体を慣らしていくと良いでしょう。

ただし、身体への負担が大きいため、翌日の回復も含めたスケジュール管理が必要です。

さらに、夜間走や雨の日の練習も取り入れると、悪条件への耐性も身につきます。

練習のポイントとは?

サロマ湖ウルトラマラソンの特性を踏まえると、練習では「一定のリズムで走る能力」と「補給を含む走行習慣」の習得が重要です。

100kmを通じてペースの乱れを最小限に抑えることが、完走率を高める鍵となります。

走りながら水分やエネルギーを補給する練習も行い、胃腸への負担に体を慣らしておくことが不可欠です。

ジェルや塩分タブレットなど、補給食の種類も事前に試しておくと安心です。

また、コースの後半に疲労が蓄積しやすいため、練習では終盤にペースを上げる「後半ビルドアップ」を意識した走り込みも有効です。

レースの本番では計画通りに進まないこともあるため、柔軟に対応できる心構えも養っておきましょう。

装備・持ち物・ウェア選びのコツ

サロマ湖ウルトラマラソンを安全かつ快適に走り切るには、事前の装備選びも重要な準備のひとつです。

長時間のレースでは小さな不快感が大きな障害に繋がるため、自分の体に合ったウェアやシューズ、補給用アイテムのテストを事前に繰り返す必要があります。

特にシューズは新品を避け、慣らした状態で本番に臨むのが基本です。

また、補給食や水分を携帯するためのウエストポーチやベスト、日差しや風から身体を守るための帽子やアームカバーも準備しておくと安心です。

雨天を想定したレインウェアや、夜間対策のライト・反射材も忘れずに用意しましょう。

装備のチェックリストを作成し、本番1週間前にはすべての道具を整えておくことが望ましいです。

可能であればチェックリストのテンプレートを用意しておくと、忘れ物の防止に役立ちます。

サロマ湖ウルトラマラソン Tシャツや手袋の選び方

ウルトラマラソンでは、Tシャツや手袋といった細かなアイテムの選定も完走を左右します。

Tシャツは吸汗速乾性が高く、摩擦による肌トラブルを避けられるシームレス仕様のものが推奨されます。

特にサロマ湖の気候は朝晩と日中で気温差があるため、重ね着できるレイヤリング対応のウェア選びが理想です。

手袋については、防寒目的だけでなく、日焼け防止や汗拭き用途も兼ねて使用されることがあります。

指先が使いやすいタイプや通気性のある素材を選ぶと快適性が高まります。

事前に練習時から使用して、フィット感や使いやすさを確認しておくと安心です。

初心者・初出場者へのアドバイス

ウルトラマラソンに初めて挑戦する方にとって、最も重要なのは「自分のペースを守ること」です。

周囲のペースに惑わされず、自身の走力に合ったリズムで進むことで後半の失速を防げます。

また、無理に走り続けるのではなく、歩きを取り入れる戦略も視野に入れておくと、体力の温存につながります。

さらに、完走だけを目的にするのではなく、事前の練習やレース中の楽しみも含めて「プロセス」を大切にする姿勢が、ウルトラマラソンを長く楽しむための鍵となります。

結果だけにとらわれず、そこに至るまでの学びや気づきを得る意識が、次の挑戦につながるでしょう。

不安がある方は、完走者の体験談や大会レポートを読むことでリアルな情報が得られ、心構えの面でも大きな助けになるはずです。

サロマ湖ウルトラマラソンの攻略のための心構え

完走を目指すうえで最も大切なのは、「準備に裏打ちされた自信」と「柔軟な対応力」です。

サロマ湖の100kmは、単なる体力勝負ではなく、計画性・精神力・環境対応力のすべてが試される舞台です。

体調不良やペースの乱れ、補給の失敗など予期せぬ事態に直面した際も、落ち着いて対処できる心の余裕が完走率を高めます。

また、レース中は自分自身と向き合う時間が長くなるため、「なぜ走るのか」「完走後に得たいものは何か」といった内面的なモチベーションも明確にしておくと、苦しい時間を乗り越える原動力となります。

目の前の一歩を積み重ねる意識を持ち、最後まで諦めずに挑みましょう。

【まとめ】サロマ湖ウルトラマラソンの完走率と難易度を総括

サロマ湖ウルトラマラソンは、日本屈指のウルトラレースとして知られていますが、コースはフラットで走りやすく、気温や装備に対する準備さえ整っていれば、初心者でも十分に完走を目指せる大会です。

この記事では、完走率や難易度の実態から、関門突破のペース配分、練習・装備のコツ、体験談まで幅広くご紹介しました。

「100kmは無理だろう…」と思っていた方でも、少しずつ知識を得ていくことで現実的な挑戦として見えてきたのではないでしょうか。

しっかり準備を重ね、自分に合ったペースで進めば、ゴールにたどり着く感動はきっとあなたを待っています。

ウルトラマラソンは、ただのレースではなく、自分自身を超える挑戦。

ぜひサロマ湖の大地で、新たな一歩を踏み出してみてください。