焼津みなとマラソンは、静岡県焼津市で毎年開催される人気のマラソン大会です。

フラットなコース設定が魅力で、初心者から上級者まで幅広いランナーが参加しています。

しかし、「焼津みなとマラソンの難易度はどのくらい?」「初心者でも完走できるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、焼津みなとマラソンの特徴やコース情報、制限時間の厳しさ、参加者の口コミなどを詳しく解説します。

また、完走を目指すためのトレーニング方法や、エントリーに関する情報もまとめました。

これから参加を考えている方や、自己ベストを狙いたい方に向けて、役立つ情報をお届けします。

焼津みなとマラソンの難易度とコースの特徴

焼津みなとマラソンは、風光明媚な焼津市で開催される人気のレースであり、フラットなコースが特徴です。

しかし、制限時間や気象条件によっては難易度が変わるため、事前の準備が重要となります。

例えば、過去の大会では、強風が吹いた年には完走率が低下し、逆に穏やかな天候だった年には多くのランナーが自己ベストを更新しました。

また、気温が高い年は熱中症対策が課題となり、水分補給の重要性が指摘されています。

こうした気象条件の影響を考慮し、適切な準備をすることが完走の鍵となります。

本記事では、コースの詳細やランナーに求められる走力、完走のためのポイントを解説します。

初心者から経験者まで、それぞれに適した攻略法を紹介し、大会への理解を深めていただけるような内容をお届けします。

焼津みなとマラソンの基本情報と特徴

焼津みなとマラソンは、静岡県焼津市で開催される人気のマラソン大会です。

毎年4月に行われ、フラットなコース設計が特徴となっています。

種目は主にハーフマラソン、10km、3.4km(ファミリー向け)、2km(小学生対象)などがあり、幅広い年齢層のランナーが参加できます。

特にハーフマラソンは、制限時間が2時間10分と比較的タイトに設定されているため、完走を目指すには一定の走力が求められます。

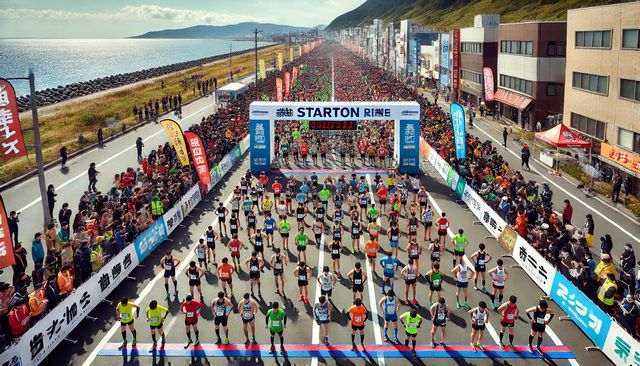

焼津みなとマラソンの最大の特徴の一つは、焼津港を拠点とした風光明媚なコースです。

港町ならではの海風を感じながら走ることができ、特に晴天時には美しい景観を楽しめます。

一方で、風が強くなる日にはランナーにとって負荷がかかる場合もあります。

また、給水所の設置場所が限定的であるため、レース当日は事前の水分補給が重要となります。

給水所は5km、10km、15km、20km地点に設置されており、それぞれ水やスポーツドリンクが提供されます。

ただし、暑い日には混雑が発生することがあるため、自身でもハイドレーションパックや携帯ボトルを用意することが推奨されます。

さらに、参加賞として焼津市特産のカツオが抽選で当たる点も特徴的で、地域の特色が色濃く反映された大会といえます。

焼津みなとマラソンの難易度はどのくらい?

焼津みなとマラソンの難易度は「フラットで走りやすいが、制限時間が厳しめ」という特徴を持っています。

コースは基本的に高低差が少なく、初心者でも足を進めやすい設計となっています。

しかし、制限時間の2時間10分は、一般的なハーフマラソンと比較するとやや短めの設定です。

そのため、完走を目指すには一定のペースで走ることが求められます。

また、レース当日の気象条件によっては、強い海風が影響を与える可能性があります。

過去の大会では、特に焼津港周辺での風速が10m/sを超えたことがあり、多くのランナーがペースダウンを余儀なくされました。

また、2022年の大会では終盤の向かい風の影響で完走率が低下したという報告もあります。

このように、風の影響を受けやすい区間では、無理にペースを上げず、体力を温存しながら進むことが重要です。

特に焼津港周辺のコースでは、向かい風が強まることがあり、ペース配分を慎重に考える必要があります。

向かい風が発生しやすいのは、午前10時以降の時間帯が多く、特に15km地点からゴールまでの区間では影響を受けやすいとされています。

そのため、前半で無理にスピードを上げず、終盤の風に備えてペースをコントロールすることが重要です。

さらに、給水ポイントが限られており、暑い時期には水分不足に陥る可能性があるため、自己管理が重要です。

過去の参加者のデータからは、制限時間ギリギリでの完走者が一定数いることが分かっており、初心者にとっては難易度が高めの大会と言えます。

初心者でも完走できる?必要な走力の目安

初心者が焼津みなとマラソンのハーフを完走するためには、最低でも1kmあたり6分のペースで安定して走ることが求められます。

2時間10分の制限時間内にゴールするためには、平均ペースが5分台後半であることが理想的です。

日頃からランニングの習慣がない方は、まずは10km程度の距離を完走できるようにトレーニングを積むことが推奨されます。

その後、15kmまで距離を伸ばし、最終的にハーフマラソンの距離を想定したペース走やインターバルトレーニングを取り入れると、完走の可能性が高まります。

また、当日のコンディション調整も重要です。

焼津みなとマラソンは4月開催のため、気温が高くなる日もあります。

特に気温が20℃を超えると、初心者にとっては熱中症のリスクが高まるため、適切な水分補給とウェア選びが重要になります。

レース前には軽いウォームアップを行い、特に関節や筋肉をほぐすストレッチを十分に行うことが推奨されます。

また、スタート前に軽くジョギングを行い、心拍数を徐々に上げることでスムーズな走り出しが可能となります。

さらに、シューズ選びにも気を配り、クッション性が高く、長時間の走行でも疲れにくいモデルを選ぶと良いでしょう。

焼津みなとマラソンのコース概要

焼津みなとマラソンのコースは、焼津港を起点とし、市内の主要道路を巡るルートが設定されています。

全体的に高低差が少なく、比較的平坦なコース設計になっているため、初心者でも安心して走ることができます。

スタート地点から約3kmは広めの直線道路が続き、ランナー同士の接触リスクが低いのも特徴です。

折り返し地点は大井川周辺に設けられ、海岸線を走る区間では海風を感じながらのランニングが可能です。

しかし、風が強く吹く場合にはペース配分に注意が必要です。

レース終盤には焼津漁港付近を通過するルートとなっており、沿道の応援が多いのも魅力の一つです。

コース全体が都市部と自然環境の両方を楽しめる構成となっており、リラックスしながら走れる点が参加者から高く評価されています。

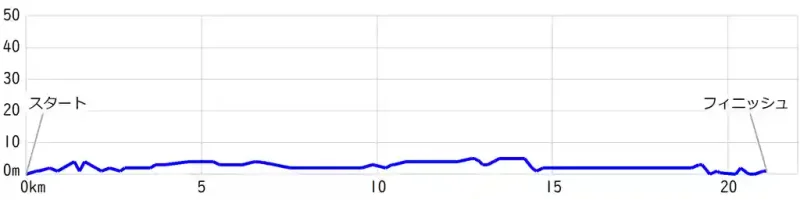

焼津みなとマラソンの高低差と路面状況

この大会の特徴の一つは、全体的に高低差がほとんどない点です。

最大の標高差は5メートル程度であり、坂道が苦手なランナーにとって走りやすいコースといえます。

特に折り返し地点付近は完全にフラットな舗装路となっており、足への負担が少ないのが特徴です。

また、路面の状態も良好で、ほとんどの区間がアスファルト舗装されています。

ただし、一部の区間では道路の継ぎ目や橋の上を走ることになるため、衝撃吸収性の高いシューズを選ぶとより快適に走ることができます。

雨天時には路面が滑りやすくなるため、グリップ力のあるシューズを着用することを推奨します。

風や気温がレースに与える影響

焼津みなとマラソンは、海沿いを走る区間が多いため、風の影響を受けやすい特徴があります。

特に2022年大会では、午後にかけて風速10m/sを超える強風が吹き、後半のペースが大きく乱れるランナーが続出しました。

また、2019年大会でも15km地点以降で強い向かい風が発生し、完走タイムに大きな影響を与えたと報告されています。

このような状況を考慮し、風を見越したペース配分や適切な装備の準備が必要です。

特に午前中は海風が穏やかですが、日中にかけて風が強まることがあり、向かい風が発生しやすい区間ではペースを落とさざるを得ない場面も考えられます。

また、大会が開催される4月の焼津市の平均気温は15℃前後で、マラソンには適した気候です。

しかし、晴天時には気温が20℃を超えることもあり、熱中症対策が必要です。

特に給水ポイントの間隔が長めのため、こまめな水分補給が完走のカギとなります。

防風性のあるウェアを準備し、状況に応じて脱ぎ着できる装備を選ぶことが望ましいでしょう。

具体的には、軽量で通気性のあるウィンドブレーカーや、アームウォーマーを活用すると便利です。

また、温度調節がしやすいレイヤリングを意識し、吸汗速乾性の高いインナーと組み合わせることで快適に走ることができます。

記録を狙いやすい大会なのか?

焼津みなとマラソンは、記録を狙いやすい大会としても知られています。

その最大の理由は、平坦で直線の多いコース設計です。

特に前半は広い道が続くため、混雑を避けつつ自分のペースで走ることができます。

ただし、スタート直後の1km付近や、最初の給水ポイントである5km地点付近では、ランナーが集中しやすく混雑が発生する傾向があります。

これらのエリアでは無理に前へ出ようとせず、落ち着いたペースで走ることが重要です。

また、気温が適温であれば、フルマラソンやハーフマラソンで自己ベストを更新するランナーも少なくありません。

一方で、海風の影響を受ける区間や、気温の変化による体力消耗には注意が必要です。

過去の大会では、レース後半の風の強まりが影響し、後半のペースが乱れるランナーが多かったというデータもあります。

そのため、記録を狙う場合には、レース中の戦略をしっかり立てることが求められます。

特に風向きを考慮したペース配分を意識し、無理のない走りを心掛けることが重要です。

例えば、海風が強まることが多い午後の時間帯には、前半で無理にペースを上げすぎず、風の影響を受ける後半に向けて体力を温存することが推奨されます。

また、風向きに応じてドラフティング(前方のランナーの後ろを走ることで風の抵抗を軽減する技術)を活用するのも効果的です。

焼津みなとマラソンの難易度:制限時間と関門の厳しさ

焼津みなとマラソンは、美しい港町を駆け抜ける魅力的なレースでありながら、制限時間と関門の厳しさが特徴です。

他のハーフマラソン大会と比較すると、一般的な制限時間が2時間30分前後であるのに対し、本大会の制限時間は2時間10分と短めに設定されています。

そのため、ペース配分を慎重に考えながら走ることが求められます。

特に初心者ランナーにとっては、関門を突破するための計画的な走りが求められます。

事前のトレーニングはもちろんのこと、当日の天候や体調管理も重要なポイントとなります。

本記事では、制限時間や関門の詳細を解説し、どのように攻略すれば完走の可能性が高まるのかを詳しく説明していきます。

特に、過去の大会データをもとに、完走率に影響を与える要因やペース配分の戦略についても触れていきます。

これから挑戦する方にとって、有益な情報となるようにまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

制限時間と関門の設定

焼津みなとマラソンのハーフマラソンには、制限時間が2時間10分と設定されています。

これは他のハーフマラソン大会と比較してもやや厳しめの制限時間といえます。

加えて、レース中にはいくつかの関門が設けられており、一定の距離ごとに制限時間内に通過できない場合は、競技を続行できません。

具体的な関門の位置としては、10km地点で1時間5分(6分30秒/kmペース)、15km地点で1時間35分(6分20秒/kmペース)、20km地点で2時間4分(6分15秒/kmペース)が設定されており、安定したペースで走ることが求められます。

特に後半の関門は時間の余裕が少なくなるため、前半である程度の貯金を作ることが完走のカギとなります。

例えば、前半を6分00秒/kmのペースで走ることで後半のペースダウンを防ぎやすくなります。

関門の厳しさから、一定のペース維持能力が求められる大会といえるでしょう。

焼津みなとマラソンの完走率

焼津みなとマラソンのハーフマラソンにおける完走率は、例年90%前後で推移しています。

この数値は、全国のハーフマラソン大会の完走率と比較しても平均的な数値です。

しかし、気象条件によっては完走率が変動することがあり、特に気温が高い年にはリタイア率が増加する傾向にあります。

例えば、過去の大会では気温が20℃を超えた際、通常よりもリタイアするランナーが増加しました。

具体的には、2022年大会では気温が21℃に達し、リタイア率が12%に上昇しました。

これに対し、気温が15℃以下で推移した2021年大会では、リタイア率は5%にとどまりました。

高温下でのレースは、脱水症状や熱中症のリスクが高まるため、適切なペース配分と水分補給が必要です。

これに対し、気温が10~15℃程度の適温の年は、完走率が95%以上に達することもありました。

したがって、天候の影響を考慮し、事前に自分の体力や走力を確認しておくことが重要です。

制限時間内に完走するためのポイント

制限時間内に完走するためには、事前のトレーニングと戦略的なペース配分が欠かせません。

まず、1kmあたり6分のペースを維持できるような練習を積むことが推奨されます。

これを基準とし、少し余裕を持って5分50秒/kmのペースで走ることができれば、関門に引っかかる可能性は低くなります。

また、エネルギー切れを防ぐために、レース当日の朝食には消化の良い炭水化物(例えば、おにぎりやバナナ)を摂取し、走行中にはエネルギージェルやスポーツドリンクを適宜補給することが大切です。

加えて、給水ポイントの活用も重要であり、特に気温が高い日は脱水を防ぐために積極的に水分を摂るようにしましょう。

さらに、風の影響を考慮し、向かい風が強い区間では無理にペースを上げず、他のランナーの後ろを走ることで風の抵抗を抑えるテクニック(ドラフティング)を活用することも効果的です。

特に、焼津港を過ぎた後の10km地点から15km地点にかけての海沿い区間は風の影響を受けやすく、ここでのペース管理が完走のカギとなります。

最後の数キロで体力を残せるよう、前半を無理せず走ることが、完走を目指す上での鍵となります。

参加者の体験談・評価

焼津みなとマラソンに参加したランナーの体験談をもとに、大会の実態を探ります。

参加者の多くが評価するのは、フラットで走りやすいコースと海沿いの景色です。

特に天候に恵まれた年、例えば2023年の大会では、気温が15℃前後とランニングに適した環境で、潮風を感じながら快適に走れるという声が多く聞かれました。

一方、2021年の大会では気温が20℃を超え、後半のペース維持が難しかったという意見もありました。

一方で、制限時間が厳しいため、一定のペースを維持しなければ完走が難しいという意見もあります。

また、給水所は5km、10km、15km、20kmの地点に設置されており、間隔がやや長いため、水分補給の計画をしっかり立てることが求められます。

過去の大会では、スタート時の混雑やゴール後の導線が分かりにくいといった改善点が指摘されていましたが、運営側の工夫により年々改善されているようです。

焼津みなとマラソンの結果や過去の大会データ

焼津みなとマラソンの過去の大会データを分析すると、完走率は例年90%前後で推移しています。

特に気温が低めの年は完走率が上がる傾向にあり、2023年大会では約95%のランナーが完走しました。

一方で、気温が高くなった2021年大会では完走率が85%に下がるなど、天候の影響が顕著に表れています。

トップランナーのゴールタイムは、ハーフマラソンで1時間10分前後が目安となっており、これは同規模の湘南国際マラソンや静岡マラソンのトップタイムとほぼ同等です。

一般ランナーの場合は1時間40分から2時間程度でゴールする傾向があり、他の地方都市のマラソン大会と比較しても平均的なレベルといえます。

過去のデータからも、焼津みなとマラソンは制限時間が比較的厳しいものの、しっかりと準備すれば完走は十分に可能な大会であることがわかります。

過去の大会で問題になった点や注意点

焼津みなとマラソンの過去の大会では、いくつかの問題点が指摘されてきました。

特に多くの参加者が挙げるのが、給水所の混雑と水切れのリスクです。

2021年大会では、気温が高くなった影響で給水所が混雑し、一部のランナーが水を受け取れなかったという報告がありました。

これを受け、翌年から給水所の数を増やし、スタッフの配置を見直す対策が実施されました。

それでも、暑い年の大会では給水ポイントでの滞留が発生することがあり、後半のランナーが苦労する場面も見られます。

そのため、持参できるハイドレーションパックやエネルギージェルを活用し、自己管理を徹底することが推奨されます。

また、スタート時の混雑も課題の一つです。

特に初参加者はスタート直後に自分のペースを確保しづらく、無理に抜こうとして疲労を早めてしまうケースがあります。

なるべく自分の実力に合ったブロックからスタートし、序盤は落ち着いたペースで走ることが重要です。

さらに、海沿いのコース特有の強風も注意が必要です。

特に折り返し地点付近では向かい風が強くなり、ペースダウンするランナーが多く見られます。

過去の大会では、折り返し地点付近の風速が8から12m/sに達したことがあり、特に2022年大会では強風により後半のペースが大きく乱れるランナーが続出しました。

向かい風を受ける区間では、集団の後方で走るなどの対策を講じると、体力の消耗を防ぐことができます。

焼津みなとマラソンの難易度:エントリー情報と参加賞など

焼津みなとマラソンは、毎年多くのランナーが集う人気の大会です。

エントリー情報をしっかり把握しておくことで、スムーズに申し込みができるだけでなく、大会当日の準備にも余裕を持てます。

本記事では、エントリー方法や参加資格、参加者数の傾向に加え、当日の交通規制について詳しく解説します。

また、焼津みなとマラソンならではの魅力として、地域特産品がもらえる参加賞もあります。

過去の大会では、焼津名産のカツオのたたきや、特製の海鮮加工品セット、地元の銘菓などが参加者に配布されました。

ランナーの間では、これらの特産品が大会の楽しみの一つとして好評を博しています。

大会を最大限楽しむために、事前にチェックしておきたい情報を網羅しましたので、ぜひ最後までご覧ください。

エントリーの流れと参加資格

焼津みなとマラソンのエントリーは、毎年オンラインで受け付けられます。

通常、エントリー開始は前年の秋頃となり、定員に達し次第締め切られるため、早めの申し込みが推奨されます。

エントリー方法は、大手マラソンエントリーサイトを通じて行われ、参加費の支払いもオンライン決済で完了します。

参加資格は、ハーフマラソンの部では大会当日に18歳以上であることが条件とされており、10kmやファンランの部門では、中学生以上の参加が可能です。

年齢制限に加え、健康上問題がないことや、指定された時間内に完走できる走力を有していることも求められます。

また、エントリー時にはTシャツのサイズ選択や、記録計測用のチップ登録も行われるため、事前に必要な情報を準備しておくとスムーズです。

エントリー完了後には、ゼッケンや参加案内が大会前に郵送されるため、紛失しないよう注意が必要です。

郵送時期は通常、大会の2から3週間前となっており、届かない場合は大会運営事務局に問い合わせることが推奨されます。

焼津みなとマラソンの参加人数

焼津みなとマラソンの参加者数は、例年約5,000から7,000人にのぼります。

ハーフマラソンが最も人気のある部門で、全体の約60%を占めています。

次いで、10km部門やファンラン部門も一定の参加者が集まり、初心者ランナーや家族連れにも親しまれています。

2025年大会の具体的な定員は公式発表待ちですが、過去のデータからハーフマラソン部門では約3,500人、10km部門では約1,500人がエントリーすることが予想されます。

特にハーフマラソンは人気が高く、エントリー開始後すぐに定員に達することもあるため、早めの申し込みが必要です。

例えば、2023年大会ではエントリー開始から約1週間で定員に達し、2022年大会ではわずか3日で締め切られました。

この傾向を考慮し、エントリー開始直後に申し込むことが推奨されます。

また、エントリー状況によっては、追加枠が設けられる場合もあります。

過去の大会では、定員超過時にキャンセル待ち制度が導入されたこともあるため、申し込み時の公式発表をこまめに確認することが重要です。

交通規制の情報と当日のアクセス

大会当日は、焼津市内の主要道路で交通規制が実施されます。

特にスタート・ゴール地点周辺は朝早くから通行止めとなるため、車でのアクセスは制限されます。

公共交通機関を利用するのが最も確実な手段となります。

最寄り駅はJR焼津駅で、駅から会場までは徒歩約15分です。

大会当日は、駅から会場へのシャトルバスの運行が予定されることが多く、特に遠方からの参加者にとって便利な移動手段となります。

自家用車で来場する場合は、臨時駐車場が設けられることがありますが、台数に限りがあるため、早めに到着することが推奨されます。

また、駐車場から会場までのシャトルバス運行の有無についても、事前に公式サイトで確認すると安心です。

過去の大会では、シャトルバスは約15から20分間隔で運行され、混雑時には最大30分待ちとなることもありました。

できるだけ早めに到着し、余裕を持って移動することが推奨されます。

さらに、交通規制の影響で近隣の一般道路にも渋滞が発生する可能性があります。

特に午前6時から9時頃にかけて、スタート地点周辺の国道150号線や主要交差点では交通量が増え、混雑が発生する傾向があります。

大会当日のスムーズな移動のために、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

焼津みなとマラソンの参加賞は何がもらえる?

焼津みなとマラソンの参加賞は、地域の特色を活かしたユニークな品が揃っています。

過去の大会では、焼津市特産のカツオ関連商品や地元企業が提供するオリジナルグッズが配布されました。

例えば、2023年大会ではカツオのたたきセットや焼津特産の海鮮加工品、2022年大会ではオリジナルデザインのTシャツやスポーツタオルが人気を集めました。

また、フィニッシャーメダルも用意されており、完走したランナーに贈られる記念品として好評です。

デザインは毎年異なり、焼津の港町らしい要素が取り入れられています。

例えば、2023年大会ではカツオをモチーフにしたデザインが採用され、2022年大会では港町の風景を刻印したメダルが配布されました。

これに加え、スポーツドリンクや栄養補助食品など、レース後のリカバリーをサポートするアイテムが含まれることもあります。

参加者に人気の「カツオ」の抽選

焼津みなとマラソンの名物のひとつが、参加者向けに実施される「カツオの抽選」です。

この抽選では、焼津産の新鮮なカツオやカツオのたたきが当たるチャンスがあり、多くのランナーが楽しみにしています。

抽選は完走者を対象に行われ、ゴール後に配布される抽選券を使って参加できます。

過去の大会では、当選確率は約10から15%とされており、2023年大会では約500人がカツオを獲得しました。

賞品には、焼津市の水産業者が提供する高品質なカツオが含まれ、大会の目玉イベントの一つとして定着しています。

特に遠方からの参加者にとっては、地元の特産品を持ち帰る貴重な機会となっています。

また、一部の年では、カツオの詰め合わせセットや関連商品が当たる特別賞も用意されており、より多くの人が楽しめる仕組みとなっています。

焼津みなとマラソンで死亡事故はあった?

焼津みなとマラソンでは、これまで重大な死亡事故の報告はありません。

全国的に見ても、同規模の地方マラソン大会における重大事故の発生率は低く、安全な運営が行われていることが特徴です。

ただし、マラソン大会全般において、体調管理やレース中のトラブルには十分な注意が必要です。

過去の大会では、熱中症や脱水症状による体調不良を訴えるランナーがいたため、主催者側では安全対策を強化しています。

例えば、給水所の増設や救護スタッフの配置を充実させるなどの取り組みが行われています。

具体的には、コース上に約5kmごとに給水所が設置され、計4カ所で水分補給が可能です。

また、各給水所には医療スタッフが待機し、レース中の緊急対応をサポートしています。

さらに、救護スタッフは大会全体で約30名が配置され、万が一の際には速やかに対応できる体制が整えられています。

また、エントリー時には健康状態の自己申告が求められ、万が一のために救護体制も整備されています。

参加者は事前に十分なトレーニングを行い、レース当日は無理をせず、自分の体調に応じた走りを心掛けることが重要です。

【まとめ】焼津みなとマラソンの難易度を総括

焼津みなとマラソンは、フラットなコース設計で記録を狙いやすい一方、制限時間や関門設定があるため、事前の準備が重要な大会です。

初心者の方も完走は可能ですが、適切なトレーニングとペース管理が求められます。

特に、過去の大会では気温の影響や給水所の状況も話題になっているため、体調管理や水分補給の計画をしっかり立てることが成功のカギとなります。

エントリーの流れや交通規制、参加賞の情報も把握し、大会当日をスムーズに迎えられるようにしましょう。

本記事の情報を参考に、焼津みなとマラソンへの参加準備を整え、最高のランニング体験を楽しんでください!