横浜マラソンの難易度や完走率は気になるところ。

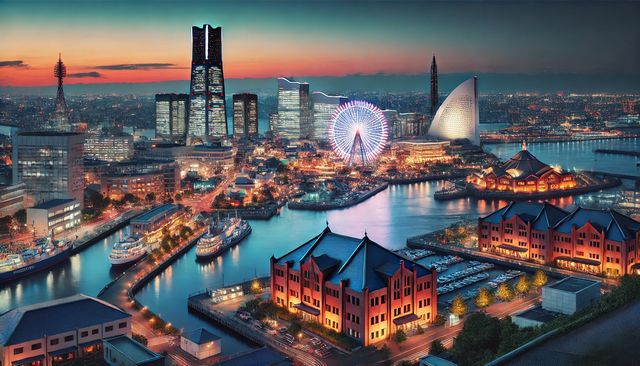

横浜マラソンは、美しい港町・横浜の魅力を存分に味わいながら走ることができる大人気の市民マラソンです。

しかし、「横浜マラソンはきついのか?」「初心者でも完走できるのか?」と気になる方も多いでしょう。

本記事では、横浜マラソンの難易度について詳しく解説し、完走を目指すためのコツや準備方法を紹介します。

高速道路区間のアップダウンや関門の厳しさ、過去の完走率データなど、ランナーにとって重要な情報をまとめました。

これからエントリーを考えている方や初めてのフルマラソンに挑戦したい方は、ぜひ参考にしてください。

横浜マラソンの難易度はどのくらい?大会の基本情報

横浜マラソンは、都市型マラソンでありながら、高速道路区間やアップダウンのあるコースを含む独自のレイアウトを持つ大会です。

初心者でも挑戦しやすい大会なのか、それとも厳しい関門が待ち受けるのか、多くのランナーが気にするポイントの一つです。

本記事では、横浜マラソンの基本情報をはじめ、参加人数や倍率、参加費、さらには定員割れの有無まで詳しく解説します。

他のマラソン大会と比べた際の特徴や、エントリー時に気を付けるべきポイントも紹介しますので、これからエントリーを考えている方や難易度を知りたい方はぜひ参考にしてください。

横浜マラソンの特徴と基本情報

横浜マラソンは、都市型マラソンとしての魅力と、他の大会にはない独特なコース設定を兼ね備えた大会です。

フラットな市街地を駆け抜ける部分と、高速道路を走る区間があり、ランナーにとっては戦略的なペース配分が求められます。

特に、序盤の市街地ではペースを抑えて体力を温存し、中盤の高速道路区間では風の影響を考慮しながら安定したリズムを保つことが重要です。

終盤にかけては上り坂が待ち構えているため、最後の力を残しておく戦略が求められます。

また、沿道の応援が多く、モチベーションを維持しやすい環境が整っているのも特徴です。

本項目では、横浜マラソンの基本情報や大会の特徴について詳しく解説します。

参加を検討している方にとって役立つ情報を提供し、どのような点が他のマラソンと異なるのかを明らかにしていきます。

開催概要と特徴

横浜マラソンは、神奈川県横浜市で開催されるフルマラソン大会で、市民ランナーからエリートランナーまで幅広い層に支持されています。

都市型マラソンの特徴を持ちながらも、高速道路区間を含む独特なコースが魅力です。

例年、秋に開催されるため、比較的涼しい気候のもとで走ることができます。

コースは横浜の観光地を巡るルートが設定されており、赤レンガ倉庫やみなとみらいなど、横浜らしい景観を楽しみながら走ることができます。

また、スタートとフィニッシュが異なるワンウェイコースである点も特徴的です。

大会当日は大規模な交通規制が敷かれるため、ランナーは事前の情報収集が必要です。

参加人数と倍率

横浜マラソンは、全国から多くのランナーが集まる人気の大会です。

定員は例年2万人前後に設定されており、エントリー方式は一般枠のほかに、チャリティ枠やふるさと納税枠なども設けられています。

一般エントリーは抽選方式で行われ、倍率は年によって異なりますが、過去のデータでは2022年が約2.5倍、2023年が約2.8倍と推移しています。

特に都市型マラソンの中でも横浜は景観の良さやアクセスの良さから人気があり、東京マラソンほどではないものの、エントリー競争は比較的激しいといえます。

特に都市型マラソンの中でも横浜は景観の良さやアクセスの良さから人気があり、東京マラソンほどではないものの、エントリー競争は比較的激しいといえます。

また、エリート枠や企業枠など、特定の条件を満たすランナー向けの枠も存在するため、自分に適したエントリー方法を選ぶことが重要です。

参加費は高い?費用の詳細

横浜マラソンの参加費は、一般エントリーの場合、フルマラソンで約18,000円前後に設定されています。

これは国内の主要都市型マラソンと比較すると平均的な価格帯ですが、一部のランナーからは「やや高め」との声もあります。

例えば、東京マラソンの参加費は16,500円、大阪マラソンは14,500円と設定されており、横浜マラソンはこの間の価格帯に位置します。

エントリー費だけでなく、交通費や宿泊費も考慮すると、総費用に違いが生じるため、事前に予算を計算しておくことが重要です。

加えて、チャリティ枠やふるさと納税枠でエントリーする場合は、通常のエントリー費に加えて寄付金や納税額が必要となります。

そのため、費用面では通常エントリーよりも負担が大きくなることを考慮しなければなりません。

また、参加費には給水・エイドサービス、計測タグ、完走メダル、参加賞Tシャツなどが含まれています。

さらに、横浜マラソンでは独自のオリジナルグッズ販売も行われるため、追加の費用が発生する可能性もあります。

定員割れはある?

横浜マラソンは例年高い人気を誇る大会ですが、エントリー枠が埋まらない、いわゆる「定員割れ」が発生する可能性はあります。

特に、コロナ禍以降の大会ではエントリー数が減少した例も見られました。

また、都市型マラソンであっても、エントリー費の高騰や他大会との競合により、必ずしも枠が埋まるとは限りません。

万が一、定員に達しなかった場合、追加エントリーの募集が行われる可能性もあります。

ただし、人気のあるエントリー枠(一般枠やチャリティ枠)はすぐに埋まることが多いため、エントリーを希望する場合は早めの申込みが推奨されます。

例年、一般枠はエントリー開始から数日以内に締め切られることが多く、チャリティ枠も早期に埋まる傾向があります。

特に、ふるさと納税枠などは自治体ごとに定められた枠数があるため、募集開始後すぐに申し込むのが理想的です。

事前に公式サイトでエントリー開始日や募集状況を確認し、スムーズに申し込めるよう準備しておきましょう。

横浜マラソンが人気の理由

横浜マラソンは、他の都市型マラソンとは異なる要素を持ち、多くのランナーに支持されています。

最大の特徴は、横浜の観光名所を巡る美しいコース設定です。

みなとみらい地区や赤レンガ倉庫、大さん橋など、港町ならではの景観を楽しみながら走ることができます。

また、他の大会と異なり、高速道路を一部コースに含むことで、ランナーにとって非日常的な走行体験を提供します。

これにより、都市型マラソンでありながら、変化に富んだコースが魅力となっています。

沿道の応援も多く、市民が一体となってランナーをサポートする温かい雰囲気も人気の要因の一つです。

さらに、大会全体の運営がスムーズであり、初心者から経験者まで安心して参加できる点も、リピーターを増やしている理由の一つです。

また、他の大会にはない特徴として、高速道路を走る区間が挙げられます。

車両専用道路を駆け抜ける体験は、普段は一般のランナーが走ることのできない特別な環境であり、開放感のある視界や滑らかな路面が魅力となっています。

通常の市街地マラソンとは異なり、信号や交差点がないため、自分のペースを維持しやすい一方で、アップダウンが多く、風の影響を受けやすいため、完走にはしっかりとした準備が必要です。

これらの要素が横浜マラソンのユニークな魅力となり、毎年多くのランナーが参加を希望する理由となっています。

交通規制の影響とアクセス情報

横浜マラソン当日は、大規模な交通規制が実施されるため、参加者や観戦者は事前に交通情報を確認することが重要です。

特に、スタート地点であるみなとみらい地区や、コースが通過する主要道路では長時間にわたって通行止めが実施されます。

そのため、公共交通機関を利用するのが最もスムーズな移動手段となります。

大会当日は、横浜駅や桜木町駅からのアクセスが便利ですが、一部のバス路線は午前6時から午後3時頃まで運休や迂回運行となるため注意が必要です。

特に、みなとみらい地区や関内エリアを通るバス路線は大きな影響を受けるため、事前に代替ルートを確認しておくことが重要です。

また、車での来場は極めて困難であり、大会公式サイトでも公共交通機関の利用が推奨されています。

ランナーは、早めに会場入りすることで混雑を避け、スムーズな準備ができるようにしましょう。

スタート・フィニッシュ地点の動線と流れ

横浜マラソンのスタート地点は、みなとみらい地区に設けられます。

ランナーは事前に指定された集合場所に向かい、ブロックごとに整列した後、順次スタートします。

スムーズなスタートを切るためには、集合時間の30分から1時間前には到着し、ウォーミングアップの時間を確保することが推奨されます。

特に、会場周辺の混雑を考慮すると、余裕を持って移動することが重要です。

フィニッシュ地点は、パシフィコ横浜周辺に設定されており、ゴール後は完走メダルの受け取りや給水エリアが設置されています。

また、荷物預かり所の混雑を避けるためには、計画的に動くことが重要です。

大会終了後は多くのランナーが帰宅するため、最寄り駅の混雑を考慮し、時間をずらすなどの工夫をすると快適に移動できます。

特に、15時から17時の時間帯は帰宅するランナーが集中し、桜木町駅やみなとみらい駅では改札付近が混雑しやすい傾向があります。

混雑を避けるためには、フィニッシュ後に休憩を挟んでピーク時間を避けるか、横浜駅などの別の駅まで徒歩で移動するのも有効な手段です。

横浜マラソンの難易度:コース攻略と制限時間など

横浜マラソンは、みなとみらいや赤レンガ倉庫、大さん橋といった観光名所を巡る美しい景観と、都市型マラソンならではのスムーズなコース運営を兼ね備えた大会です。

しかし、コースの特性や制限時間を理解しないと、想定以上に体力を消耗する可能性があります。

特に、序盤のフラットな市街地から後半の高速道路区間へと移るコース設計は、ペース配分を誤ると終盤で大幅なペースダウンを招いたり、関門の制限時間に引っかかる可能性があります。

序盤で飛ばしすぎると、高速道路区間のアップダウンで脚が消耗し、思うように走れなくなることがあるため、慎重なペース管理が求められます。

本記事では、横浜マラソンのコースの特徴や攻略ポイントを詳しく解説し、初心者から経験者までが参考にできる情報を提供します。

特に、高低差や関門の厳しさ、風の影響など、多くのランナーが気になる要素について掘り下げていきます。

しっかりとした準備を行い、当日を迎えるためのポイントを確認していきましょう。

コースの全体像と特徴

横浜マラソンは、横浜の中心部を巡る都市型マラソンでありながら、特徴的なコース設定がランナーに挑戦を与える大会です。

スタート地点はみなとみらい地区に位置し、序盤は比較的フラットな市街地を走ります。

その後、海沿いの風を受けるベイエリアを経由し、高速道路区間に突入します。

コースの後半にはアップダウンがあり、ペース配分を考えることが完走の鍵となります。

また、横浜マラソンはワンウェイコースを採用しており、スタートとゴール地点が異なるのも特徴です。

ワンウェイコースのメリットとしては、同じ場所を周回することなく、常に新しい景色を楽しみながら走ることができる点が挙げられます。

一方で、スタートとゴールが離れているため、荷物の管理や移動手段を事前に確認する必要があります。

ランナーは風景の変化を楽しみながら進めますが、地形の影響によって想定以上の体力消耗を感じることもあります。

特に、後半のアップダウンが続く区間では、適切なペース配分を考慮することが完走の鍵となります。

制限時間内に完走するためには、各セクションごとの特徴を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

コースマップと主なポイント

横浜マラソンのコースは、観光名所を巡る都市型マラソンとして魅力的な要素を多く含んでいます。

スタート地点はみなとみらい大通りで、赤レンガ倉庫や山下公園を通過し、ランドマークタワーの近くを駆け抜けます。

中盤では高速道路のランニングゾーンがあり、通常は車が走る道路を独占して走ることができます。

フィニッシュ地点はパシフィコ横浜周辺に設定されており、ゴール後は完走メダルの授与やリカバリーエリアが用意されています。

コース全体としては、前半が比較的平坦で後半にかけて負荷が増す構造のため、前半に飛ばしすぎると終盤に苦しくなる可能性があります。

高低差はどのくらい?

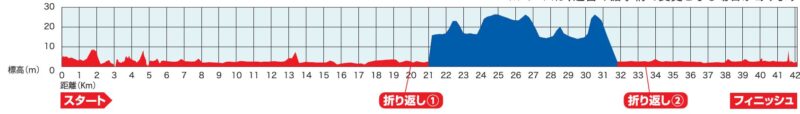

横浜マラソンのコースは、序盤から中盤にかけてはほぼフラットですが、高速道路区間を含む後半はアップダウンが多くなります。

特に、24km地点からの高速道路区間は、長い上り坂と下り坂が交互に続くため、脚への負担が増します。

最大の高低差は約30m程度ですが、緩やかな坂が連続するため、初心者にとってはペースを維持するのが難しくなるポイントです。

特に、24km地点から始まる上り坂は、疲労が蓄積するタイミングであるため、ピッチを意識して小刻みに走ることで体力の消耗を抑えることが重要です。

また、下り坂では勢いに任せて走ると脚への負担が増えるため、ブレーキをかけずに重心を前方に保ち、リズムよく走ることで衝撃を和らげることができます。

攻略のためには、事前に坂道を取り入れたトレーニングを行い、上りではピッチ走法、下りでは重心移動を意識した走り方を身につけることが必要です。

高速道路区間の影響と攻略法

横浜マラソンの最大の特徴の一つが、高速道路区間を走ることです。

このセクションは通常の公道とは異なり、傾斜や風の影響が大きいことから、ランナーにとって大きな課題となります。

特に、長い上り坂が続く部分では、無理にペースを上げず、一定のリズムを維持することが重要です。

また、高速道路の路面は一般的なアスファルトよりも硬く、耐久性を重視した特殊な舗装が施されているため、反発力が強くなっています。

これは車両の摩耗を抑える目的で設計されているため、ランナーにとっては通常の公道よりも脚への衝撃が大きくなります。

特に、長距離を走るフルマラソンでは膝や足裏への負担が増加しやすく、クッション性の高いシューズを選ぶことが重要です。

さらに、高速道路は開けた環境にあるため風を受けやすく、特に横風や向かい風が強い日は大きなエネルギーロスを招きます。

そのため、集団走を活用して風の抵抗を減らすことや、向かい風時にはペースを抑えて無理な消耗を避けるといった工夫が求められます。

高速道路区間はきつい?勾配や風の影響

高速道路区間は、ランナーにとって非常にタフなエリアです。

最もきついのは長く続く勾配で、特に25km地点付近から始まる上り坂では、脚力が試されます。

急な坂ではなく、じわじわと負荷がかかるため、体力を温存しながら走る戦略が必要です。

また、風の影響も無視できません。

周囲に高い建物が少ないため、風速によっては向かい風が強くなり、スピードを維持するのが困難になります。

そのため、適度にドラフティング(前のランナーの後ろについて風の抵抗を減らすテクニック)を活用し、できるだけ体力を温存することが重要です。

アップダウンと脚への負担

高速道路区間を含む後半では、アップダウンが続きます。

特に、下り坂でスピードが出やすいため、脚への負担が大きくなりやすいです。

長い下りでは、ブレーキをかけるような走りをすると太ももの前側に疲労が溜まりやすくなるため、スムーズに重心移動を行いながら走ることが求められます。

また、上り坂ではストライドを狭め、ピッチを上げることで効率的に進むことができます。

事前に坂道練習を積むことで、本番でも適切なペース配分を維持しやすくなります。

制限時間と関門は厳しいのか

横浜マラソンの制限時間は6時間30分と設定されており、市民マラソンとしては一般的な時間ですが、関門が複数設定されているため、一定のペースで走り続けることが求められます。

特に、レース後半にはアップダウンが多く、疲労が蓄積する中での関門突破が課題となります。

各関門の制限時間は、10km地点で1時間30分、20km地点で3時間、30km地点で4時間30分、40km地点で6時間と設定されており、後半にかけて余裕が少なくなるため注意が必要です。

関門ごとの時間制限を把握し、適切なペース配分を意識することが完走への鍵となります。

また、横浜マラソンの関門は、走行ルートの特性上、一部の区間で厳しく設定されているのが特徴です。

特に、高速道路区間に入る前の関門では、設定タイムを超過すると収容バスに乗らざるを得なくなるため、注意が必要です。

この関門が厳しく設定されている理由は、高速道路をコースとして使用するための交通規制や安全上の配慮によるものです。

道路封鎖の時間が限られているため、関門通過のタイムリミットが厳格になっています。

初心者ランナーは序盤のペースを抑えつつ、制限時間を意識した走りを心がけることが重要です。

各関門のタイム設定と攻略ポイント

横浜マラソンでは、コース上にいくつかの関門が設けられており、一定時間内に通過できない場合はレース続行ができません。

一般的に、関門は10km、20km、30km、40km付近に設定されており、後半になるほど制限時間が厳しくなります。

特に、25km地点付近の関門は高速道路区間を前にしているため、ここで遅れると完走が難しくなります。

過去のデータでは、この関門でタイムオーバーとなるランナーが一定数おり、特に気温が高い日や強風の日には完走率が低下する傾向が見られます。

これを踏まえ、25km地点までに余裕を持ったペースで進むことが、完走に向けた重要なポイントとなります。

関門突破のためには、一定のペースを維持することが重要です。

例えば、5時間から6時間での完走を目指す場合、1kmあたり7分から8分のペースを維持することが目安となります。

また、前半で余裕を持ちすぎると、後半のアップダウン区間で時間を失いやすいため、適度なペースを維持しながら進むことが求められます。

横浜マラソンは初心者でも完走できるのか?

横浜マラソンは制限時間が6時間30分であるため、完走のためには1kmあたり約9分15秒のペースを維持する必要があります。

これは、歩きを交えながらでもクリアできるペースではありますが、後半のアップダウンや疲労を考慮すると、十分な事前トレーニングが求められます。

特に、長距離を走り慣れていない初心者にとっては、高速道路区間の上り坂が大きな負担となります。

そのため、完走を目指す場合は、長時間のランニングに慣れるだけでなく、坂道トレーニングや心肺機能を強化する練習も取り入れることが重要です。

また、関門のタイムを意識したペース管理を行い、前半の余裕を持たせすぎず、適度なリズムで進むことが完走率を高めるポイントとなります。

例えば、前半10kmは1kmあたり6分30秒から7分のペースを維持し、20km地点までは7分30秒前後で進むと、後半のアップダウン区間に備えて体力を温存できます。

30km以降は疲労が蓄積するため、8分前後のペースに落ちても制限時間内にゴールできる可能性が高まります。

過去の完走率データと傾向

横浜マラソンの完走率は例年90%前後と比較的高い水準を維持しています。

しかし、天候やコースコンディションによって変動があり、雨や強風の影響を受けた年には完走率が若干低下する傾向があります。

特に、高速道路区間では風の影響を受けやすく、強風時には体力を消耗しやすくなるため、ペース配分の工夫が必要です。

実際に、過去の大会では強風の影響でペースを維持できず、完走率が90%を下回った年もありました。

特に、海沿いを走る高速道路区間では向かい風が強くなることが多く、ランナーの体力を大きく奪います。

そのため、風の強い年には集団走を活用し、無駄な体力消耗を防ぐ戦略が有効となります。

また、他の都市型マラソンと比較すると、関門の設定がやや厳しめであることから、序盤でペースを落としすぎると完走が難しくなる傾向があります。

過去のデータを基にしたペース管理の重要性を認識し、レース当日は無理のないペースで進むことが完走への近道となります。

初心者や完走を目指すランナーにとっては、事前にコースの特徴や関門の時間を把握し、適切なトレーニングを積むことが完走率向上のカギとなります。

横浜マラソンの難易度:給水・エイドと評判

横浜マラソンでは、給水ポイントやエイドステーションが充実しているため、初心者から経験者まで安心して走ることができます。

しかし、コース上の風の影響や混雑によって、計画的な補給が求められる場面もあります。

特に、後半の疲労が蓄積するタイミングで適切な水分やエネルギー補給を行うことが、完走のカギとなります。

本記事では、例年の気候条件や給水・エイドステーションの詳細、ランナーの実際の体験談を交えながら、横浜マラソンの給水環境について詳しく解説します。

事前に補給計画を立てることで、レース当日をより快適に楽しむことができるでしょう。

例年の気候と走りやすさ

横浜マラソンは毎年11月に開催され、気候は比較的安定しています。

気温は平均して10から18℃程度で、暑さの厳しい夏場に比べて走りやすい時期といえます。

ただし、天候によっては朝晩の冷え込みや日中の気温上昇があるため、服装選びが重要になります。

特に海沿いを走るコースでは風の影響を受けやすく、向かい風が強い場合は体力を奪われやすい点に注意が必要です。

過去の大会では、風速5から8m/sの強風が吹いた年があり、特に25km以降の高速道路区間ではペースダウンを余儀なくされたランナーが多く見られました。

これにより、制限時間ギリギリでの完走となるケースも増え、向かい風を考慮したペース戦略の重要性が指摘されています。

また、例年の天気データを見ると、晴れの日が多いものの、雨天時には路面の滑りやすさや体温低下への対策が求められます。

天候による影響を最小限に抑えるために、吸湿速乾性のあるウェアやレインジャケットの準備を推奨します。

風対策として、レース序盤は体力を温存し、風向きを意識しながらペースを調整することが完走のポイントになります。

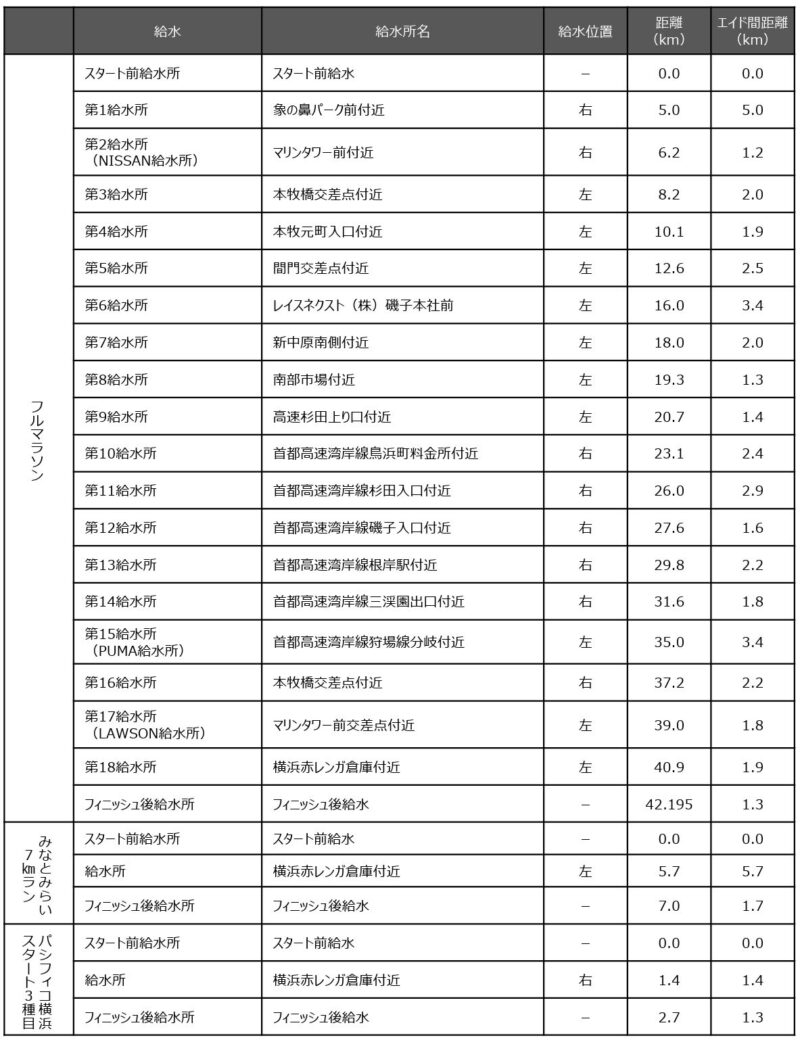

給水ポイントとエイドステーション

横浜マラソンでは、コース上の戦略的なポイントに給水所とエイドステーションが配置されており、適切な水分・エネルギー補給が完走のカギを握ります。

しかし、給水所の混雑やエイドでの補給タイミングを誤ると、体力の維持が難しくなるため、事前に各給水所の位置や提供される補給食を把握しておくことが重要です。

本記事では、横浜マラソンの給水・補給の仕組みを詳細に解説し、レース当日に適切な補給戦略を立てられるようサポートします。

どのタイミングで何を補給するのがベストなのか、具体的なアドバイスを交えながら紹介していきます。

どこで給水・補給ができるのか?

横浜マラソンでは、約5kmごとに給水所が設置されており、水やスポーツドリンクを補給できます。

また、一部の給水所ではエネルギー補給食(ゼリーやバナナ)が提供されるため、長時間のレースに向けてエネルギー補給が可能です。

特に、後半のエネルギー切れを防ぐためには、20km以降の給水所での補給が重要になります。

エネルギー補給としては、スポーツジェルやバナナ、塩分補給用のタブレットなどが有効です。

特に、30km以降ではエネルギー切れを起こしやすいため、消化吸収の良いジェルを定期的に摂取することでパフォーマンスの低下を防げます。

また、ナトリウム補給のために塩飴やスポーツドリンクを活用するのも効果的です。

また、給水所は混雑しやすいため、混雑を避けるためには、給水ポイントの入り口よりも奥側を狙って取るのがコツです。

適切な水分補給を行うことで脱水症状を防ぎ、安定したペースを維持することができます。

横浜マラソンの名物エイドは?

横浜マラソンでは、給水だけでなく特色あるエイドステーションも魅力の一つです。

過去の大会では、地元の名物である崎陽軒のシウマイや、エネルギーバー、チョコレートなどの補給食が提供されました。

これらの名物エイドはランナーの楽しみの一つとなっており、エネルギー補給だけでなく、気分転換にも役立ちます。

また、フルーツや塩分補給のための梅干しなど、疲労回復を助ける食品が提供されることもあります。

過去の大会では、バナナ、オレンジ、レーズンといったフルーツ類や、塩分補給のための梅干しや塩飴が提供されました。

また、一部のエイドではパンやおにぎりといった炭水化物系の補給食も用意されており、エネルギーの持続に役立ちます。

レース中に胃腸の調子を崩さないよう、普段の練習から補給食を試しておくことが推奨されます。

レース中に胃腸の調子を崩さないよう、普段の練習から補給食を試しておくことが推奨されます。

横浜マラソンはきつい?ランナーのリアルな声

横浜マラソンは都市型マラソンの中では比較的走りやすい部類に入りますが、高速道路区間のアップダウンや風の影響を考慮すると、初心者にとっては厳しく感じることもあります。

特に25km以降の高速道路区間は、長い上り坂が続くため、ここでペースを崩してしまうランナーが多いのが特徴です。

過去の参加者の声を見ると、「景色が綺麗で走りやすいが、高速道路の風がきつかった」「終盤のアップダウンが予想以上にきつく、足が止まりそうになった」という意見が見られます。

一方で、「エイドが充実していて補給しやすかった」「沿道の応援が力になった」といったポジティブな声も多くあります。

初心者ランナーからは「高速道路区間で足が持たなかった」「後半のペース配分を考えればよかった」という反省点が挙げられています。

一方で、経験者からは「後半のアップダウンを考慮し、前半を抑えたことでスムーズに走れた」「風の影響を考えてペース配分を意識すれば問題なく完走できた」との声もありました。

そのため、事前に坂道練習を取り入れ、レース当日の風の強さを考慮したペース配分を計画することが完走の鍵になります。

横浜マラソンへのブログ・SNSの評価

SNSやブログでは、横浜マラソンのコースの景観の良さや大会の運営のスムーズさを評価する声が多く見られます。

一方で、スタート前の動線の混雑や、フィニッシュ後の導線のわかりにくさに関する意見も見受けられます。

特に、人気の大会であるため、スタート時に自分のペースを保つのが難しいと感じるランナーも多いようです。

また、給水所の充実度やエイドの内容についても好意的な意見が多く、補給のしやすさが評価されています。

しかし、一部の給水所では混雑が発生し、スムーズに補給できなかったとの意見もあります。

ブログやSNSの情報を参考に、事前に自分に合った補給戦略を考えることが大切です。

参加賞やグッズ、チャレンジ枠・チャリティ枠の魅力

横浜マラソンの参加賞には、オリジナルTシャツや完走メダルなどが含まれます。

デザインは毎年異なり、記念品として人気があります。

また、チャレンジ枠やチャリティ枠でのエントリーも可能で、一般エントリーとは異なる方法で出場できるのが特徴です。

特にチャリティ枠は、寄付を通じて大会に参加できる仕組みとなっており、定員の関係で一般枠の抽選に外れた場合の選択肢として活用できます。

また、ふるさと納税枠を利用することで、横浜市への寄付を通じたエントリーも可能です。

ふるさと納税枠の必要寄付額は約10万円程度と設定されており、申込期間は一般エントリーよりも早めに開始されることが多いです。

定員に達し次第終了となるため、エントリーを希望する場合は、早めに情報を確認し申し込むことが重要です。

これらの特別枠を活用することで、一般エントリーよりも確実に出場権を得るチャンスが広がります。

横浜マラソンの難易度:エントリー方法と事前準備

横浜マラソンに参加するには、適切なエントリー方法の選択と事前準備が重要です。

一般エントリーは毎年高倍率となるため、チャレンジ枠やふるさと納税枠の活用も視野に入れると、出場の可能性を高めることができます。

また、コースの特徴を把握し、適切なトレーニング計画を立てることが完走への鍵となります。

本記事では、横浜マラソンのエントリー方法を詳しく解説するとともに、効果的な練習方法やレース当日の持ち物リストを紹介します。

万全の準備を整え、最高のコンディションでレースに臨みましょう。

エントリーの流れとチャレンジ枠・ふるさと納税枠の活用

横浜マラソンのエントリーは、一般枠・チャレンジ枠・ふるさと納税枠の3種類に分かれています。

一般枠は抽選方式が採用され、毎年倍率が高くなる傾向にあります。

エントリー期間は通常5月から6月に設定され、当選者は6月下旬から7月上旬に公式サイトおよび登録メールアドレスで発表されます。

確実に出場したい場合は、チャレンジ枠やふるさと納税枠の活用を検討するとよいでしょう。

チャレンジ枠は、特定の条件を満たすランナー向けに設けられたエントリー方法で、先着順で枠が埋まります。

一方、ふるさと納税枠は、横浜市に一定額(約10万円)の寄付を行うことで出場権を得られる仕組みです。

申し込みは横浜マラソン公式サイトの専用ページから行い、寄付の手続きを完了させると、出場権が確定します。

申し込み期間は一般エントリーよりも早めに開始され、定員に達し次第締め切られるため、早めの確認が重要です。

ふるさと納税を利用することで、寄付金の一部が税控除の対象となるため、実質的な費用負担を抑えることが可能です。

いずれの枠も早めに申し込むことが重要であり、エントリー時期を見逃さないように注意しましょう。

事前のトレーニングと対策ポイント

横浜マラソンを完走するためには、計画的なトレーニングが不可欠です。

特に、高速道路区間のアップダウンに対応できるよう、坂道トレーニングを取り入れることが推奨されます。

横浜マラソンの高速道路区間は約4kmにわたっており、勾配は最大4%程度の上りが続きます。

特に30km地点以降の上り坂では脚への負担が大きくなるため、坂道を活用したトレーニングや、下り坂の衝撃に耐えるための筋力強化が重要です。

また、6時間30分の制限時間内に完走するには、一定のペースを維持することが求められるため、LSD(ロングスローディスタンス)やインターバルトレーニングを活用し、持久力とスピードをバランスよく鍛えることが大切です。

レース本番に向けたシミュレーションも有効です。

20km以上の距離を走る練習を複数回行い、本番と同じ時間帯に走ることで、当日の体調管理や補給のタイミングを確認できます。

特に、エネルギー補給の計画を立て、ジェルやスポーツドリンクをレース前に試しておくことが重要です。

横浜マラソンに向けたおすすめの練習方法

横浜マラソンを完走するためには、持久力だけでなく、コースの特徴に適したトレーニングが必要です。

具体的には、以下の3つのトレーニングを取り入れると効果的です。

【LSD(ロングスローディスタンス)】

週に1回、20km以上の距離をゆっくりと走り、長時間動き続ける能力を養います。

【インターバルトレーニング】

1kmの速いペース走とジョギングを交互に繰り返し、スピード持久力を向上させます。

【坂道トレーニング】

高速道路区間のアップダウンに対応するために、坂道を使った反復練習を行い、脚力と心肺機能を強化します。

これらのトレーニングを組み合わせることで、横浜マラソンの厳しいコースに適応できる体を作ることが可能です。

また、レースペースを意識し、練習時に目標とするペースを維持することで、当日のリズムを掴みやすくなります。

レース当日の持ち物や荷物預かりのポイント

レース当日は、適切な装備と補給アイテムを準備することが、快適な走りを実現するカギとなります。

過去の参加者からは、走行時の摩擦を防ぐワセリンや、エネルギー補給のためのカフェイン入りジェルが特に役立ったという声が多くあります。

また、雨天対策として防水仕様のキャップや軽量のウインドブレーカーを持参することを推奨する意見もあります。

以下の持ち物を事前にチェックし、万全の状態でレースに臨みましょう。

【必須アイテム】

ランニングシューズ(本番前に履き慣らしておく)

ウェア(天候に応じて防寒・吸湿速乾素材を選択)

レースナンバー(事前にゼッケンを装着)

補給食(エネルギージェル、塩飴、スポーツドリンク)

スマートフォン(緊急連絡用)

【荷物預かりのポイント】

横浜マラソンでは、スタート地点で荷物を預け、ゴール地点で受け取る仕組みになっています。

混雑が予想されるため、時間に余裕を持って手続きを行うことが重要です。

また、貴重品は持ち歩くか、必要最低限の現金のみを持参するようにしましょう。

横浜マラソンの結果はどこで確認できる

レースが終了した後、自分のタイムや順位を確認する方法を知っておくことも大切です。

横浜マラソンの公式サイトでは、完走者の記録を即日公開しており、ゼッケン番号や氏名を入力することで、リアルタイムで結果を確認できます。

記録は大会終了後も一定期間閲覧可能で、通常は約1年間公式サイト上で確認できます。

また、計測タグを活用した記録管理が行われているため、ラップタイムやスプリットタイムも詳細に把握できます。

さらに、大会公式アプリやSNSでは、速報タイムやフィニッシュ映像が配信されることがあり、家族や友人と記録を共有するのに便利です。

フィニッシュ後のリカバリーを考慮し、記録を確認した後はストレッチや栄養補給を行い、次のレースに向けた振り返りを行うことをおすすめします。

【まとめ】横浜マラソンの難易度を総括

横浜マラソンは、初心者から経験者まで幅広いランナーに人気のある大会ですが、高速道路区間のアップダウンや制限時間、関門の厳しさなどをしっかり把握しておくことが大切です。

本記事で紹介したコースの特徴や完走率、練習方法を参考にすれば、より確実に完走を目指せるでしょう。

エイドの充実度や沿道の応援など、楽しみながら走れる要素も多いため、適切な準備をして臨めば、素晴らしいレース体験ができるはずです。

エントリーを検討している方や、すでに参加を決めた方は、事前準備を万全にして、最高のレースにしましょう!