山形県の壮大な自然を舞台に開催される「山寺蔵王ウルトラマラソン」。

その魅力は、ただ距離が長いだけでなく、過酷な高低差と美しい景観を兼ね備えていることにあります。

しかし、このレースに挑戦するには十分な準備と戦略が不可欠です。

初心者ランナーにとってはどの程度の難易度なのか?経験者でも完走するためにどのような対策が必要なのか?この大会の特徴や攻略法を徹底的に解説していきます。

本記事では、コースの詳細、完走率、トレーニング方法、必要な装備など、完走を目指すために知っておきたい情報を網羅しています。

山寺蔵王ウルトラマラソンに挑むすべてのランナーに向けて、実践的な知識をお届けします。

山寺蔵王ウルトラマラソンの難易度とは?完走のために必要な知識

山寺蔵王ウルトラマラソンは、国内でも屈指の難易度を誇るウルトラマラソンの一つです。

例えば、飛騨高山ウルトラマラソンや四万十川ウルトラマラソンと比較しても、獲得標高が大きく、山岳コースの比率が高いため、特に体力と精神力が求められます。

標高差の激しい山岳コース、長時間の持久力勝負、そして天候の変化への対応力が求められるため、完走には十分な準備が必要となります。

しかし、その過酷さの中にも、美しい山形の自然を満喫できる魅力や、完走した際の達成感は計り知れません。

本記事では、山寺蔵王ウルトラマラソンの難易度について詳しく解説するとともに、どのような準備をすれば完走できるのかを紹介します。

初めて挑戦する方から経験者まで、役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。

山寺蔵王ウルトラマラソンの基本情報と概要

山寺蔵王ウルトラマラソンは、山形県の山寺と蔵王を舞台にしたウルトラマラソンです。

全長100kmの過酷なコースが特徴で、標高差の大きな山岳ルートを含むため、国内でも高い難易度を誇ります。

本大会は毎年秋に開催され、紅葉の美しい風景の中を走ることができる点も魅力の一つです。

参加資格は18歳以上で、フルマラソン経験者が推奨されています。

制限時間は15時間で、途中にいくつかの関門が設けられており、時間内に通過しない場合は失格となります。

この大会は、ランナーに対して強靭な体力と持久力を求めるだけでなく、精神的なタフさも必要です。

山岳地帯を長時間走るため、気象条件の変化にも対応できる装備が欠かせません。

特に、秋の開催時期には朝晩の冷え込みが厳しく、昼夜で気温差が10度以上になることもあります。

また、標高が上がるにつれて風が強まり、体温が奪われやすくなるため、防風性の高いウェアが推奨されます。

加えて、補給戦略やペース配分も完走の鍵となるため、事前の計画が重要です。

初心者にとっては非常に厳しい大会ですが、十分なトレーニングと準備を行えば挑戦する価値のあるレースです。

山寺蔵王ウルトラマラソンの獲得標高と高低差

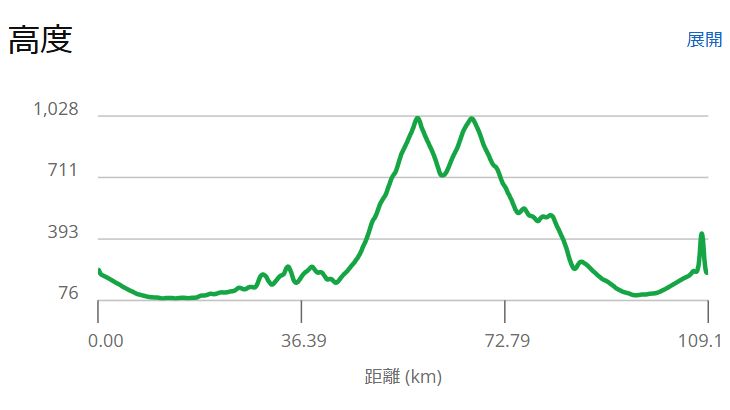

山寺蔵王ウルトラマラソンの大きな特徴の一つに、獲得標高の高さがあります。

本大会では累積標高が約2,000mに及び、登りと下りのバランスが厳しく設定されています。

特に、47km地点から始まる蔵王エコーラインの登りは急勾配が続くため、多くのランナーがここで体力を消耗します。

一方、60km地点から80km地点までは長い下り坂となりますが、膝への負担が大きくなるため注意が必要です。

また、スタートから40km地点までは標高差が100m未満の比較的フラットなコースが続きますが、この区間で無理をすると後半の登りで失速してしまいます。

平均勾配は0.5%程度と緩やかですが、一定のペースを維持することが後半の持久力を保つために重要です。

全体を通じて高低差の激しいコースであるため、ペース配分が非常に重要となります。

特に、初心者は上り坂を無理に走ろうとせず、歩きを交えながら進むことで体力を温存する戦略が有効です。

さらに、下り坂ではスピードを出し過ぎると脚に負担がかかり、終盤の林道区間で影響が出る可能性があります。

したがって、坂道での走り方を事前に練習し、適切なフォームを身につけることが完走への鍵となります。

上り坂では、ピッチ走法を意識し、小刻みなステップでリズムを崩さずに進むことが重要です。

また、重心をやや前に傾け、腕をしっかり振ることで効率的に推進力を得られます。

下り坂では、過度なブレーキをかけず、膝を柔軟に使いながら着地することで衝撃を吸収し、膝への負担を軽減できます。

このような走法を意識することで、全体のエネルギー消費を抑えながら安定した走りを実現できます。

初心者・中級者・上級者向けの難易度評価

山寺蔵王ウルトラマラソンの難易度は、ランナーの経験や走力によって大きく異なります。

初心者にとっては厳しいレースであり、フルマラソンを完走した経験がない場合は挑戦が困難です。

累積標高が約2,000mに及ぶため、長距離ランニングに加え、坂道のトレーニングが不可欠です。

特に、標高差による酸素供給の変化や、長時間の登坂で心肺機能が大きく試される点は注意が必要です。

また、急勾配の下りでは膝や足首への負担が蓄積しやすいため、適切なフォームと筋力強化が求められます。

中級者は、ウルトラマラソン経験があるか、山岳レースの実績があるランナーであれば、完走の可能性が高まります。

ただし、登坂区間での体力配分や下り坂でのペースコントロールが求められます。

上級者は、100km以上のウルトラマラソン経験者や、トレイルランニングの実績があるランナーが対象となります。

上級者でも蔵王エコーラインの急勾配には注意が必要で、適切な補給戦略と疲労管理が求められます。

また、標高が高い地点では気温が低くなるため、防寒対策も必要です。

特に、気温が10度以下になることもあるため、吸湿速乾性の高いアンダーウェアや、防風・防水性能を備えたウィンドブレーカーの着用が推奨されます。

さらに、手足の冷えを防ぐため、保温性のあるグローブやアームウォーマーを準備することも重要です。

このレースは単なる持久力だけでなく、総合的なランニングスキルが試される大会といえます。

過去の大会結果から見る完走率とリタイア率

山寺蔵王ウルトラマラソンの完走率は、他のウルトラマラソンと比較してもやや低い傾向にあります。

過去の大会では、完走率が60~75%の範囲で推移しており、天候やコンディションによって変動します。

特に、雨天や強風の日はリタイア率が上昇し、制限時間内の完走が難しくなります。

雨天時には路面が滑りやすくなり、転倒や足元の安定性の低下を引き起こします。

また、標高の高いエリアでは気温が急激に低下することがあり、低体温症のリスクも高まります。

風が強い日は体温が奪われやすく、消耗が激しくなるため、適切な防寒対策や補給戦略が求められます。

リタイアの主な要因は、蔵王エコーラインの登りでの体力消耗、長い下り坂での膝への負担、そして後半の平坦区間での疲労の蓄積です。

また、関門ごとの通過率を分析すると、50km地点での関門通過率は85%以上ですが、80km地点では70%程度に低下します。

これは、登坂区間でのペース配分ミスや補給不足が影響している可能性があります。

したがって、完走を目指すには、事前のトレーニングと補給計画を入念に準備することが不可欠です。

制限時間と関門時間の厳しさ

本大会の制限時間は15時間であり、ウルトラマラソンの中でも比較的厳しい部類に入ります。

コース内にはいくつかの関門が設けられており、時間内に通過できない場合はリタイアとなります。

特に、50km地点と80km地点の関門が重要なポイントとなります。

50km地点の制限時間は7時間であり、平均ペースを7分/km以内に抑える必要があります。

前半はペースを安定させ、過度なスピードを避けることが重要です。

特に最初の20kmは体力温存を意識し、一定のリズムで走ることが求められます。

一方、後半の登り坂では余力を残しながら、ペースを調整する必要があります。

ここで体力を使いすぎると、後半の登り坂で失速する可能性が高くなります。

また、80km地点の制限時間は12時間であり、この区間では長い下り坂が続くため、膝へのダメージ管理が重要です。

関門時間に間に合わないランナーの多くは、登坂でのペース配分ミスや補給不足が影響しています。

特に最初の40kmは、平均ペースを6分30秒/km程度に抑え、無駄なエネルギー消費を防ぐことが求められます。

50km地点を過ぎた後の登坂では、7分30秒/km程度のスローペースを意識し、後半の余力を確保することが重要です。

さらに、後半に入ると天候の変化や暗闇の影響も加わるため、適切な装備と計画的なペース配分が求められます。

完走を目指すランナーは、各関門の制限時間を念頭に置きつつ、ペースを慎重に調整しながら走ることが重要です。

山寺蔵王ウルトラマラソンの難易度:コースの特徴と過酷なポイント

山寺蔵王ウルトラマラソンは、その美しい景観とともに、厳しいコース設定がランナーの挑戦心を刺激するレースです。

標高差が大きく、長距離を走り抜く体力と持久力だけでなく、戦略的なペース配分や適切な補給計画も完走の鍵となります。

例えば、40km地点まではエネルギー消費を抑えつつ、水分補給を中心に行うことが重要です。

47kmの登りに入る前には炭水化物を含む補給食を摂取し、持久力を維持します。

60km以降の長い下りでは、脚への負担軽減のためにミネラル補給やストレッチを意識することで、終盤の疲労を抑えることができます。

特に、蔵王エコーラインの急勾配の登りや、80km地点以降の疲労が蓄積する林道区間では、ランナーの経験と精神力が試されます。

単なる体力勝負ではなく、知識と準備がものをいうこのレースに向けて、各セクションの特徴と攻略ポイントを詳しく解説していきます。

山寺蔵王ウルトラマラソンのコース詳細

山寺蔵王ウルトラマラソンは、その過酷なコース設定で知られています。

全長100kmのコースには、標高の大きな変化や急勾配の登り下りがあり、完走するためには計画的な走りが求められます。

コースは大きく4つのセクションに分かれており、それぞれ異なる特徴を持っています。

序盤は比較的平坦な道が続くものの、47km地点から始まる蔵王エコーラインの登りは最も厳しい区間の一つです。

この区間では標高が約200mから1,000mまで上昇し、平均勾配は約7%、最大傾斜は15%に達する箇所もあります。

長時間にわたる登り坂が続くため、適切なペース配分と十分な補給が求められます。

さらに、60km地点からは長い下り坂が続き、脚への負担が蓄積されます。

最後の80km地点以降は林道を走ることとなり、疲労のピークを迎える中での持久力が試されます。

スタートから40km地点の平坦区間

レース序盤は比較的平坦な区間が続きます。

最初の40kmは市街地や川沿いのルートを含み、比較的スムーズに走ることができます。

この区間での適切なペース配分が重要で、飛ばしすぎると後半の登りで失速する可能性があります。

地形の変化が少ないため、ペースを一定に保ち、エネルギーを温存することが求められます。

特に初心者は、この区間を無理に速く走るのではなく、後半の登坂に備えることが重要です。

47kmから60kmの蔵王エコーラインの登り

コースの中で最も過酷な区間の一つが、この蔵王エコーラインの登りです。

標高200mから1,000mまでの上昇があり、12kmにわたって急勾配の坂が続きます。

この登坂では、ペースを抑え、歩きを交えながら無理なく進むことが求められます。

ここで無理をすると、60km以降の下りで脚に大きなダメージを負う可能性があります。

特に、大腿四頭筋やふくらはぎの筋疲労が蓄積し、痙攣や攣りのリスクが高まります。

また、膝への負担が増大し、痛みや炎症を引き起こすケースもあります。

適切なストレッチやペース調整を行わないと、終盤で動けなくなる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

また、標高が高いため、気温の変化にも注意が必要です。

60kmから80kmの長い下り坂

蔵王エコーラインの登りを越えると、60km地点からは長い下り坂が続きます。

下り坂は膝や足首への負担が大きくなるため、慎重なペース配分が必要です。

無理にスピードを上げると、終盤で脚が動かなくなる可能性があるため、一定のリズムを維持することが重要です。

また、長時間の下りによる筋疲労を防ぐため、事前に下り坂のトレーニングを行っておくことが推奨されます。

具体的には、ピッチ走法を意識し、一歩のストライドを短く保つことで、膝への衝撃を最小限に抑えることができます。

また、上半身の姿勢をやや前傾にし、足裏全体で着地することで安定した走りが可能となります。

さらに、実際のレース環境を想定し、長い下り坂での持久力を養うために、傾斜のあるコースでの練習を積んでおくことが重要です。

80km以降の林道区間と最終難関

最後の20kmは林道を中心とした区間となります。

すでに疲労が蓄積しているため、精神的にも耐久力が試される場面です。

この区間では小刻みなアップダウンが続き、ペースが乱れやすくなります。

適切な補給を行いながら、リズムを崩さずに進むことが重要です。

特に、暗くなってからの走行を想定し、ヘッドライトなどの装備を準備しておくことが望ましいでしょう。

加えて、反射ベストの着用や視界確保のための予備バッテリーの持参も推奨されます。

夜間は視界が悪くなりやすく、足元の障害物を見落とす可能性があるため、明るさの調整が可能なヘッドライトを選ぶと安全性が向上します。

天候や気温がレースに与える影響

山寺蔵王ウルトラマラソンは、標高差の大きなコースを含むため、気温や天候の変化が完走の難易度を左右します。

スタート地点の気温は比較的穏やかですが、標高が上がるにつれて冷え込みが厳しくなり、特に蔵王エコーラインの登りでは気温が5℃前後まで下がることもあります。

一方、日中は太陽の照り返しが強く、熱中症のリスクも考慮しなければなりません。

特に秋開催のため、朝晩の寒暖差が大きく、適切なウェアの選択が求められます。

また、山岳地帯特有の強風が吹くこともあり、横風や向かい風の影響でペースが乱れやすくなります。

特に、標高1,000mを超える蔵王エコーラインの登り区間では、風速10m/sを超える強風が吹くことがあり、体感温度の低下やランナーのバランス維持が難しくなることが懸念されます。

さらに、風向きによっては下り区間でもペースが崩れやすく、適切なフォームを維持することが重要です。

雨天時には路面が滑りやすくなり、下り坂での転倒リスクが高まるため、グリップ力の高いシューズの選択が重要です。

こうした環境変化に対応するためには、防寒対策と水分補給を適切に行うことが求められます。

エイドステーションの充実度と補給ポイント

本大会では、コース内に10か所以上のエイドステーションが設置されており、ランナーのエネルギー補給をサポートします。

各エイドでは、水やスポーツドリンクに加え、エネルギージェルやバナナ、塩分補給のための梅干しや塩タブレットなどが提供されます。

中でも、山形名物の芋煮が振る舞われるエイドステーションは、エネルギー補給とともに心身のリフレッシュにもつながると好評です。

また、エイド間の距離は一定ではなく、特に蔵王エコーラインの登り区間(47kmから60km地点)ではエイドの間隔が広がる傾向にあります。

そのため、エネルギー補給のためにエネルギージェルや塩タブレットを持参することが推奨されます。

また、60km以降の長い下りでは筋疲労を防ぐためにアミノ酸サプリメントやBCAAを補給すると、終盤の脚の持ちを良くする効果が期待できます。

気温や体調に応じた適切な補給を計画的に行うことで、エネルギー切れを防ぎ、完走の可能性を高めることができます。

気温や体調に応じた適切な補給を計画的に行うことで、エネルギー切れを防ぎ、完走の可能性を高めることができます。

参加者の感想と苦労したポイント

実際に参加したランナーの感想をもとに、本大会の難易度と特徴を整理します。

多くの参加者が「蔵王エコーラインの登りが最も過酷だった」と語っており、標高200m地点から1,000m地点まで一気に上昇する約13kmの長い登りが続きます。

この区間の平均勾配は約7%で、最大傾斜は15%に達する地点もあります。

長時間の上り坂による体力消耗が大きな課題となり、ペース配分を誤ると後半のスタミナ不足につながります。

また、下り坂が続く60km以降では、膝への負担が増し、脚が思うように動かなくなるケースも見られます。

一方で、絶景を楽しみながら走ることができる点を魅力として挙げるランナーも多く、特に紅葉の時期には壮観な景色が広がります。

さらに、地元の応援が力強く、特にエイドステーションでの温かいもてなしが励みになるといった声もあります。

過酷なコースである一方、達成感のあるレースであることが、リピーターの多さにもつながっています。

他のウルトラマラソンとの比較

ウルトラマラソンは距離だけでなく、標高差や天候条件によっても難易度が大きく異なります。

山寺蔵王ウルトラマラソンは、長距離の登坂と下りのバランスが特徴的なコースであり、標高変化の激しいレースとして知られています。

しかし、日本国内にはさらに厳しい条件を備えたウルトラマラソンも存在します。

本項では、他の代表的なウルトラマラソンと比較し、山寺蔵王ウルトラマラソンの特徴をより明確にしていきます。

どのレースに挑戦するか迷っている方や、自身の実力と適性を判断したい方にとって、参考になる情報を提供します。

ウルトラマラソン難易度ランキングとの比較

山寺蔵王ウルトラマラソンは、国内のウルトラマラソンの中でも高い難易度を誇ります。

累積標高約2,000m、長距離の登りが続くコース設定により、トレイルランニングに近い要素を持つため、フルマラソンの延長ではなく、総合的な走力が求められるレースです。

国内の代表的なウルトラマラソンと比較すると、四万十川ウルトラマラソンのようなフラットなコースよりも、飛騨高山ウルトラマラソンに近い難易度とされています。

飛騨高山ウルトラマラソンは、累積標高約2,500mを誇り、最も高い地点では標高1,300mに達します。

特に60km以降の登坂が厳しく、アップダウンの連続がランナーの体力を消耗させる特徴があります。

これに対し、山寺蔵王ウルトラマラソンは、累積標高はやや低いものの、蔵王エコーラインの急勾配が難所となっており、登坂の厳しさという点では類似点が多いレースです。

日本一過酷なウルトラマラソンとの違い

日本国内には、より過酷なウルトラマラソンも存在します。

例えば、野辺山ウルトラマラソンや五島長崎国際トライアスロンなどは、標高差だけでなく気温や気象条件の厳しさも加わり、極限の体力と精神力が求められます。

一方、山寺蔵王ウルトラマラソンは、厳しい登りが特徴的ではあるものの、エイドはコース内に10か所以上設置されており、ランナーのエネルギー補給を手厚くサポートしています。

特に、市街地区間(スタートから約40km地点まで)は比較的平坦で走りやすく、エイド間の距離も短いため補給がしやすい環境です。

一方、登坂区間(47kmから60km)ではエイドの間隔が広がり、補給の計画が重要になります。

こうした点を考慮すると、他の山岳ウルトラマラソンと比べて過酷さが抑えられており、適切な戦略を立てれば完走の可能性を高められるレースといえます。

それでも、フルマラソンを余裕で完走できるレベルでは十分な準備なしに挑戦するのは厳しく、山岳ランニングの経験が重要となります。

【まとめ】山寺蔵王ウルトラマラソンの難易度を総括

山寺蔵王ウルトラマラソンは、美しい自然と過酷な挑戦が融合した魅力的なレースです。

しかし、累積標高や気象条件、関門時間の厳しさを考えると、しっかりとした準備と戦略が求められます。

本記事で紹介した情報をもとに、完走を目指すためのトレーニングを行い、適切な装備を整えて臨んでください。

また、過去の参加者の体験談を参考にすることで、より具体的な対策が立てられるでしょう。

ウルトラマラソンは単なる体力勝負ではなく、計画的なペース配分や補給戦略が成功のカギとなります。

挑戦者の皆さんが充実したレースを楽しみ、最高の達成感を味わえることを願っています。